部活動の廃止につながる懸念も …

中学校部活動の地域展開とは?

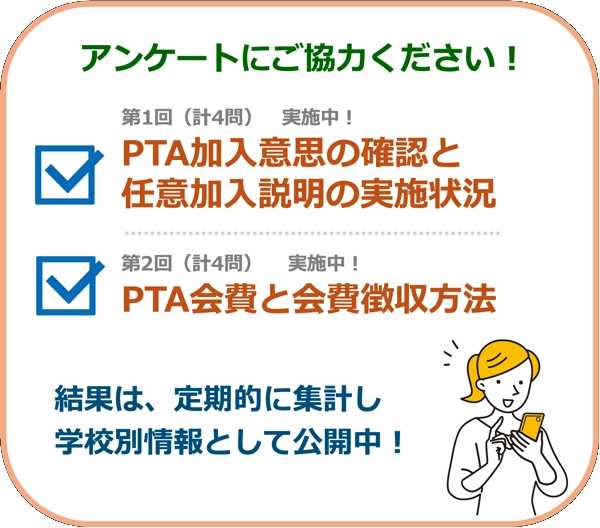

当協議会では、運動部活動の地域展開について2025年11月にアンケート調査を実施し、1,004人の皆様から貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。

頂いたご意見は当協議会で取りまとめの上、パブリック・コメントとしてスポーツ庁に提出をいたしました。

調査概要、要約や提言文書などは、結果概要 ≫

子どもたちにとって中学校入学で楽しみの1つは部活動です。

その部活動が、私たち保護者世代の頃と事情が変わりつつあります。教員の働き方改革や少子化の影響もあり、部活動を学校の外、つまり地域での活動に変えようとする動きが国主導で進みつつあります。

部活動の地域展開とは

部活動の地域展開とは、これまで学校の教員が中心となって担ってきた部活動の運営や指導を、地域のクラブや団体、外部指導者などと連携・移行していく取り組みのことです。単に「地域移行」するのではなく、地域ぐるみで活動の場を広げ、新たな価値を創出していくという考え方から「地域展開」という名称が使われています。

地域展開の現状は、

スポーツ庁と文化庁が2022年12月に策定したガイドラインに基づき、まずは2023年度から3年間かけて「公立中学校」の「休日」の「運動部」の部活動を優先して、段階的に地域移行しようとしています。

私学や高等学校、文化系の部活動などは、学校や地域の実情に応じて進めるように、というのが国の方針です。

一部の地域・自治体で地域移行が進みつつあり、市区町村が地域の団体と連携したり、体育・スポーツ協会が主体となって運営したりするなど、いくつかのタイプがあります。

国の方針では、2026年時点で地域展開に着手していない地方公共団体においても、2028年までの期間で確実に休日の地域展開等に着手とされています。

導入の背景

- 少子化への対応 …

- 生徒が将来にわたってスポーツや文化芸術活動を継続できる機会を確保するため

- 教員の負担軽減 …

- 教員の長時間労働の一因となっている部活動の指導負担を軽減するため

- 活動機会の充実 …

- 専門性の高い指導者や地域の資源を活用することで、生徒に多様で質の高い活動機会を提供するため

従来の「地域移行」との違いは?

従来の「地域移行」という言葉が、学校の部活動をそのまま地域にスライドさせるイメージが強かったのに対し、「地域展開」はより発展的な意味合いを持って使われています。| 地域移行 | 学校部活動の運営・指導を地域のクラブや団体に代替させること 学校から地域へ「移す」というイメージ |

| 地域展開 | 学校の枠を越え、地域全体で活動を支える・広げる仕組みに移行することで、生徒の多様なニーズに応える新たな価値を創出すること |

- 地域展開では、地域の体育館や文化施設だけでなく、学校の施設や先生・指導員も含めた地域全体の力で生徒の活動を支えるという方針です。

地域展開の方法は?

国の方針では、公立中学校の休日の部活動から段階的に地域展開を進めることが示されています。多くの自治体が、まずは休日の活動を対象に、地域クラブ活動への移行や地域との連携を試行するなど、地域の実情に応じて進められています。

| 地域クラブ活動 | 地域のスポーツクラブや文化団体などが主体となり、複数の学校の生徒が参加する形式 |

| 地域連携 | 部活動指導員や外部指導員を招き、学校の責任のもとで活動を行う。形式 |

| 合同部活動 | 部員が少ない学校が複数の学校と合同で練習を行う形式 |

地域展開のメリット・デメリット

以下は、一般的に考えられるメリット・デメリットの例ですが、地域や学校の事情により大きく異なる場合があります。メリット

児童生徒にとって

- 専門的な指導 … 専門的な知識や技術を持つ指導者から質の高い指導を受けられる機会が増えます。

- 活動の選択肢 … 学校の枠を超えて、地域クラブで多様な活動種目を選べるようになります。学校の生徒数減少で維持が難しかった部活動も、地域で存続できる可能性があります。

- 新たな交流機会 … 他校の生徒や地域の人々と交流することで、人間関係が広がり、社会性を育む機会が増えます。

教員にとって

- 負担の軽減 … 顧問としての休日出勤や長時間にわたる部活動指導が軽減され、働き方改革につながります。精神的な負担も減り、授業準備などの本来業務に集中できます。

- 専門外指導からの解放 … 専門分野ではない部活動の顧問を担当するケースがなくなり、教員のストレス軽減につながります。

地域にとって

- 地域の活性化 … 地域住民が指導者として関わることで、地域全体のスポーツや文化活動の活性化につながります。

- 持続可能な活動の実現 … 学校単位ではなく地域全体で支える体制を構築することで、少子化が進んでも活動を継続しやすくなります。

デメリット

児童生徒にとって

- 子どもたちの居場所 … 放課後や週末の時間を過ごすために部活動に参加している中学生も少なからずいます。代わりのクラブや団体が地域にできたとしても、学校の部活動の代わりに入るとは限りません。

家庭にとって

- 経済的負担の増加 … 外部指導者への謝礼や会費、施設利用料などが保護者負担になることで、家計の負担が増加する可能性があります。

- 送迎負担の増加 … 活動場所が学校から離れている場合、子どもの送迎が必要になるケースが増えます。

地域・運営者にとって

- 指導者・受け皿の確保が困難 … 地域の受け皿となる団体や施設、専門的な指導者が不足している地域があり、地域間格差が生じる可能性があります。

- 学校との連携・調整 … 学校施設の利用調整や生徒の安全管理、指導内容に関する学校との連携に手間がかかる場合があります。

その他

- 勝利至上主義の懸念 … 専門性の高い指導者が参入することで、勝利を過度に追求するあまり、行き過ぎた指導や練習が課される可能性も指摘されています。

- マイナーな活動の存続危機 … 外部の受け皿が少ないマイナーな部活動は、指導者が見つからずに廃部せざるを得ない恐れもあります。

スポーツ庁では

改革の理念

- 急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実するのが改革の主目的

- 改革を実現するための手法を考える際には、学校における働き方改革の推進を図ることや良質な指導等を実現することについても考慮

- 学校単位で部活動として行われてきたスポーツ・文化芸術活動を、地域全体で関係者が連携して支え、生徒の豊かで幅広い活動機会を保障

- スポーツ基本法、文化芸術基本法で、地方公共団体による「地方スポーツ推進計画」、「地方文化芸術推進基本計画」の策定が努力義務とされていることも踏まえ、各地域においてスポーツ・文化芸術施策を総合的に推進する中で、部活動改革も計画的に進められることを期待

地域クラブ活動の在り方

- 地域クラブ活動においては、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、新たな価値※を創出することが重要

- 地域クラブ活動の具体的な実施形態や活動内容等は多様な形があり得る。地域の実情等にあった望ましい在り方を見出していくことが重要

- 民間のクラブチーム等との区別や質の担保等の観点から、国として、地域クラブ活動の定義・要件や認定方法等を示した上で、地方公共団体において認定を行う仕組みを構築していく必要

※新たな価値の例

- 生徒のニーズに応じた多種多様な体験(1つの競技種目等に専念しないマルチスポーツや、スポーツと文化芸術の融合、レクリエーション的な活動等を含む)

- 生徒の個性・得意分野等の尊重

- 学校等の垣根を越えた仲間とのつながり創出

- 地域の様々な人や幅広い世代との豊かな交流

- 適切な指導者による良質な指導

- 学校段階にとらわれない継続的な活動(引退のない継続的な活動)及び地域クラブの指導者による一貫的な指導

部活動の地域展開パターン

部活動の地域展開は、主に以下のパターンに分類され、各自治体では、地域の実情に応じてこれらのパターンを組み合わせるなどしています。① 総合型地域スポーツクラブ運営型

地域に存在する総合型地域スポーツクラブが、部活動の受け皿となるパターン| 特徴 |

|

| 課題 |

|

② 民間事業者運営型

スポーツクラブや学習塾、民間企業などが、地域クラブ活動の運営を担うパターン| 特徴 |

|

| 課題 |

|

③ 地域団体・人材活用型

自治体の教育委員会が主体となり、地域のスポーツ団体、大学、OB・OG会などと連携して運営するパターン| 特徴 |

|

| 課題 |

|

④ エリア制・複数校合同型

少子化などで部員が不足している地域で、複数の学校が合同で部活動を行うパターン| 特徴 |

|

| 課題 |

|

部活動の地域展開 FAQ

- Q.

- 合同部活動、合同チーム、合同練習はどう異なるものですか?

- A.

合同部活動は、複数の学校で一つの部活動を拠点校等に設置することをさし、その際は1人以上の指導者(顧問等)がその一つの部活動に対して配置されることとなります。そのため、運営の主体と責任の所在をはっきりとさせ、生徒や保護者の理解を得て行うことが必要です。

合同チームや合同練習は、それぞれの学校に部活動がありそれぞれに指導者がいるものの、あくまで一時期に、大会に同じチームとして出場したり、一緒に練習をしたりするものです。

2025年9月16日_311

- Q.

- 部活動は生徒全員が参加しないといけないのですか?

- A.

部活動は、全ての生徒が一律に加入しなければならないものではなく、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであることを踏まえ、生徒の意思に反して強制的に加入させることがないようにしなければなりません。

なお、この点については、学習指導要領解説(令和6年12月一部改訂)において明記しています。

2025年9月16日_321

- Q.

- 部活動指導員と外部指導者の違いは何ですか?

- A.

部活動指導員は、学校教育法施行規則に基づき学校設置者が雇用する正規の職員で、部活動の顧問となることが可能です。

外部指導者は、部活動指導員以外の指導者で、学校設置者との雇用関係によらず、学校外の指導者等との連携・協力関係のもと、部活動の指導に加わってもらう方のことを指します。

外部指導者の報酬の有無や条件、待遇の取扱いは、各学校設置者や学校の判断となります。外部指導者は、部活動指導員と比べて柔軟な活用が可能ですが、適切な外部指導者の採用や必要な研修の実施等については、各学校設置者や学校の責任において、判断いただくこととなります。

2025年9月16日_331

- Q.

- 教員や自治体職員は部活動指導員になれますか?

- A.

教員や自治体職員(学校事務職員を含む)、地方議会議員、民間企業に従事する者の部活動職員の任用に当たっては、「中学校における部活動指導員の配置支援事業」部活動指導員の任用に当たっての留意事項 ≫ご参照ください。

2025年9月16日_333

- Q.

- どのような外部指導者が適切と考えられるのでしょうか。

- A.

- 「適切な外部指導者」について、定義付けは行っていませんが、当該外部指導者の人となりについて、単独での指導や引率を任せるに足る人物かどうかを学校等において見極めていただくことが必要です。例えば、

- 当該競技について専門的な知見を有していること

- 日頃から部活動の練習等に立ち会い、チームや生徒の実情をよく把握していること

- 学校関係者や保護者との関係が良好であること

- 事件や事故、部活内でのトラブル等への対応が適切に行われていること

- 金の管理や生徒への指導を第三者の目が届かない場所や状況で行うなどの不適切な対応が疑われるような言動をしていないこと

- 過去に部活動指導について処分等を受けていないこと

- 公認スポーツ指導者等の資格を有していること

なお、校長が判断を行うにあたり、個人的な好き嫌いや当該指導者の一面のみを見て判断を誤るようなことがないよう、学校設置者において一定の判断基準や手順を示し、判断の結果について報告を求めるなどの仕組みを整えることも考えられます。2025年9月16日_335

- Q.

- 教師は顧問を拒否することができますか?

- A.

ガイドラインでは、「校長は、教師を部活動顧問に決定する際は、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教師の他の校務分掌や本人の意向、部活動指導員の配置状況を勘案したうえで行うなど、適切な校務分掌となるよう留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制を構築する」としています。

ただし、勤務時間内における部活動顧問については、職務命令があれば担う必要がありますが、勤務時間外において、部活動を行うことを教師に命じることはできません。部活動指導をしたい教師だけでは部活動運営ができない場合、校長は外部指導者や部活動指導員を配置などについて教育委員会等と調整するほか、合同部活動の実施、部活動の地域クラブ活動への移行、部活動を設置しないことといった判断をとることも考えられます。

2025年9月16日_337

- Q.

- 地域クラブ活動で継承・発展される教育的意義とはどのようなものがあるのですか?

- A.

部活動はこれまで、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場として、教育的意義を有してきました。

これらの教育的意義については、地域クラブ活動においても継承・発展させ、地域での発達段階やニーズに応じた多様な体験や、様々な世代との豊かな交流等を通じた学び等の新しい価値を創出することが重要です。

2025年9月16日_351

- Q.

- 地域クラブ活動では生徒の自主性が損なわれるのではないでしょうか?

- A.

- 地域クラブ活動においても、「地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域の実情に応じ、生徒の自主的・自発的な活動を尊重」することとしています。むしろ、これまで学校内に閉じていた生徒の活動が、地域全体というフィールドで、他の世代も巻き込んで行えるようになるため、自発的に企画立案する活動の幅も広がるものと考えられます。

2025年9月16日_353

- Q.

- 広い地域から生徒を集めることで、勝利至上主義的なチームが生まれることにならないでしょうか?

- A.

- 本ガイドラインでは、地域クラブ活動の参加者として「希望する全ての生徒を想定する」としています。そのため、強豪チームを作ることを目的として選抜等を行ったりすることはガイドラインの趣旨と異なるため、大会の規定に抵触し、大会に出場できない可能性があります。ただ、生徒のニーズに応じて、楽しむことを目的としたチームと、技術の向上を目的とし大会に出場するチームを分けること等は考えられます。

2025年9月16日_355

- Q.

- 地域クラブ活動で指導を行いたい教師はどうすればいいのでしょうか?

- A.

- 報酬を得て地域クラブ活動での指導を希望する教師については、服務監督教育委員会による兼職兼業の許可を得ることにより、指導に携わることが可能です。詳細は、「公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について(手引き)」 ≫をご参照ください。

2025年9月16日_361

- Q.

- 教師が兼職兼業で指導者となるのであれば、教師の働き方改革にはならないのではないでしょうか?

- A.

- 国としては、学校における働き方改革を推進して教師の負担軽減を図りながら、地域クラブで引き続き指導を希望する教師については、やりがいを持って指導にあたれるよう、兼職兼業の活用を促進しています。

2025年9月16日_363

- Q.

- 地域クラブ活動で指導者のハラスメント行為等のトラブルが起こった場合はどこに相談すればいいのですか?

- A.

- 地域クラブ活動において指導者がハラスメント等を行った場合は、指導者本人、運営団体・実施主体が責任を負うことになります。

そのうえで、スポーツ団体が自ら設ける相談窓口や、自治体が設ける第三者窓口をご活用いただくとともに、問題がある場合は、地域クラブ活動を所管している自治体の担当部署にご相談ください。(国は、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン(2022年12月)」において、都道府県及び市区町村に対して地域クラブ活動の運営団体・実施主体の取組状況を適宜把握し、必要な指導助言を行うことを求めています。)2025年9月16日_371

- Q.

- 地域クラブ活動の指導ではきちんとした報酬が支払われるのですか?

- A.

- 地域クラブ活動においては、運営団体・実施主体との契約関係において報酬が支払われることになります。その契約内容等については、運営団体・実施主体と指導者の関係性によりますが、基本的には最低賃金を遵守するなど、一般の労働法制に基づいたものになる必要があります。

2025年9月16日_373

- Q.

- 地域のクラブチームなどが中体連などの大会に参加できるようになるのですか?

- A.

大会の参加資格については、既に日本中学校体育連盟において、「全国中学校体育大会開催基準」を改正し、令和5年度から地域のスポーツ団体等の参加が認められました。

一方で、まだ都道府県や競技によっても対応に差が見られ、各方面からもより一層の参加資格の拡大の声が届いていることから、更なる改善について検討いただくよう、スポーツ庁から日本中学校体育連盟に対して依頼をしています。

2025年9月16日_381

- Q.

- 全国大会はなくなるのでしょうか?

- A.

- 全国大会については、開催回数について、生徒や保護者等の心身の負担が過重にならないようにするとともに、学校生活との適切な両立を前提として、種目・部門・分野ごとに適切な回数に精選することとしています。

そのために、都道府県中体連及びその域内の中体連並びに学校の設置者は大会の統廃合等を主催者に要請するとともに、中学校の生徒が参加する大会数の上限の目安等を定めることをガイドラインでは求めているところです。2025年9月16日_383

部活動