不登校時の経済的負担軽減や、フリースクールや

オンライン学習など学びの機会確保を目的とした保険

不登校保険で知っておくべきこと

不登校保険とは

不登校保険の保障内容は、保険商品によって異なりますが、主に以下のような費用を補償します。見舞金や支援金

不登校状態が一定期間継続した場合に、経済的支援として保険金(見舞金や支援金)が支払われます。保険金は、フリースクールの入学金やオンライン学習の費用などに充てることができます。

相談費用

お子さまや保護者が、臨床心理士などの専門家からカウンセリングや相談を受ける際の費用が補償されます。訪問支援サービス

教育カウンセラーなどの専門スタッフが、定期的に家庭を訪問するなどして、生活・学習支援を行うサービスの費用が補償に含まれている場合があります。オンライン学習サポート

学校に通えない期間に、自宅で学習できるオンライン教育プログラムの費用が補償される場合があります。転校・フリースクール費用

不登校を理由に転校したり、フリースクールへ通ったりする場合の費用が補償されます。弁護士費用

学校とのトラブル解決などを弁護士に相談・委任する際の費用が補償される場合があります。給付を受ける際の要件には、文部科学省が定める不登校の定義(年間30日以上の欠席など)を満たすことや、専門機関への相談などとが一般的です。

契約時には、保障内容、保険金が支払われる条件、免責事項などの確認が重要です。

不登校保険の意義や課題

不登校保険は、不登校の子どもを持つ家庭の経済的・精神的負担を軽減し、早期に適切な支援につなげることを主な意義としています。一方で、民間保険でなく、行政が公的支援で対処すべき社会課題であると、指摘もあります。経済的負担の軽減

カウンセリング、フリースクール、オンライン学習など、不登校期間中の学習機会や居場所を確保するための費用を補償します。親が学校以外の選択肢を検討する際の経済的なハードルを下げます。

精神的負担の軽減と安心感の提供

子どもが不登校になった際、「保険でサポートを受けられる」という備えがあることで、保護者の心理的負担が軽減されます。保険金給付の条件に専門家への相談が含まれることで、保護者が問題を一人で抱え込まず、外部の支援につながるきっかけとなります。

多様な学びの選択肢の拡大

保険金が、フリースクールやオンライン学習などの費用に充当できるため、子ども一人ひとりの状況に合わせた多様な学びの選択肢を確保しやすくなります。官民連携による支援の促進

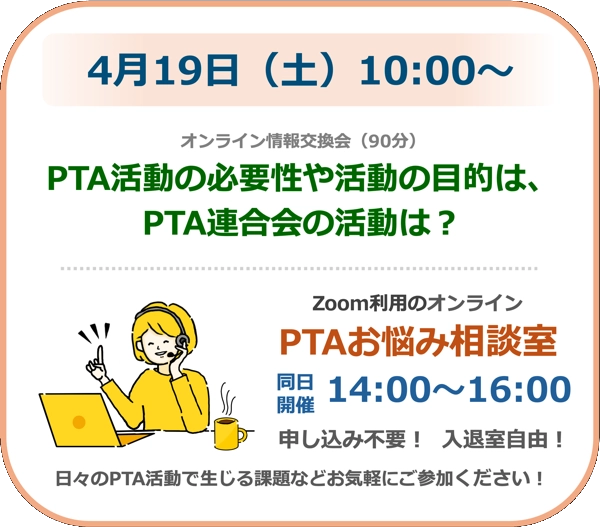

自治体や学校、PTAなどが契約者となる保険商品では、行政の不登校支援施策と保険給付を連携させることで、公的・民間の両面から子どもの支援を強化する狙いがあります。一方で、不登校保険の意義をめぐる課題や議論も存在します。公教育の責任との関係

不登校は本来、行政が公的支援で対処すべき社会課題であり、それを個人のリスクと捉えて民間保険が肩代わりすることへの懸念があります。学校制度の不備が不登校を「リスク」にしている側面があり、根本的な解決には公教育の環境改善が重要だという意見もあります。

給付条件や内容

給付条件に「不登校状態が〇日以上続く」といった要件があり、全てのケースに対応できるわけではないという限界があります。一部の保険では、給付額や対象となる支援内容が限定的な場合があります。保護者として知っておくべきこと

適切な情報の入手

不登校の初期対応にあたっては、保護者として情報を手軽に入手したいと考えますが、適切な情報が得られない場合もあると指摘されています。- 学校や教育委員会としては、一部支援団体の情報だけを伝える事は不公平だ。

- 学校としては、できる限り校内スタッフだけ対応し、解決したい。

- ネット検索では、宣伝力のあるサービスばかりが目に入りやすい。

公的支援の使い方

各自治体の公的支援には、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育支援センター、適応指導教室などがあります。一方で、ホームページなどに適切な利用方法が掲載されていない自治体もあるなどの課題も指摘されています。- オンライン完結かなど、どの様な手続きが必要なのか?

- タイミングは段階で申し込むのか?

- 兆候段階の相談など、どのような内容を相談できるのか?

- 学校を通さず、支援制度を利用できるのか?

政府や自治体は?

政府は、不登校児童生徒の支援として「学校に通う」という結果のみを目標としていません。そして「不登校」という時期が子どもにとって休養や自分を見つめ直す期間である可能性を認めています。

その一方で、「不登校には学業の遅れや進路選択上の不利益や社会自立へのリスクが存在することに留意すること」と全国の自治体・教育委員会に通知しています。

今後、教育現場は「不登校 = 悪」ではなく、「一つの成長の形」として捉える社会的成熟が求められています。公教育のアップデートがまず第一ですが、その中で、不登校保険が担う役割もより多様で重要になっていくのではないかと考えます。

不登校保険のメリット

- 保護者の心理的ハードルが下がることで「不登校 = 悪」とせず、各種支援制度にアクセスしやすくなる。

- カウンセリングやフリースクールにかかる経済的負担の軽減につながる。

- 学校以外の進路を検討しやすくなり、再登校や社会復帰の選択肢が広がる。

- 保険加入は「何かあったときに頼れる備え」として、保護者の安心につながる。

不登校保険の課題や限界

- 保険金の支払いには「不登校状態が〇日以上続く」などの給付条件がある。

- モラルハザードへの対策も含め、保険としての持続可能性が問われる。

- 新しい保険分野であり、不登校保険を知らない保護者も少なくない。

- 教育機関での認知や理解が進んでいない場合には、外部支援と学校の連携に懸念が残る。

不登校保険の今後

不登校保険には、さまざまな指摘がありますが、従来の「保険は病気や事故のためのもの」という概念を超えた、教育と福祉の交差点にある新しい仕組みであるとも言われています。今後、不登校保険には、次のような進化があるのでは考えています。

- AIを活用した不登校の予兆診断やリモート支援などICTを活用したDX化

- 公的支援と民間保険を融合した「セーフティネット型」サービスが増え、自治体との連携も拡大

- 小中学生向けだけでなく、就学や就職支援を含めた包括的保険として、大学生や若年無業者向けへの拡大

- うつ病・発達障害といった精神的背景も含めた保障内容の強化

公教育の役割と不登校保険

機会の平等と社会統合

機会の平等と社会統合とは、家庭の経済状況や地域に関わらず、すべての国民が一定水準の教育を受ける機会を保障、社会における機会の平等を促進し、社会的な階層の固定化を防ぎます。

公教育(義務教育)とは、保護者の経済力や学歴が、その子の未来を決めてしまう不平等を是正するための国家的な仕組みであり、「出自の格差」を教育によってフラットにすることで、人を育てることを目指しています。

義務教育は、就学できる子に向けた教育?

文部科学省の2023年度の調査によれば、小・中学校の不登校の子どもの数は、約34万人に達し、11年連続で増加、過去最多を更新しています。

また、児童・生徒1,000人当たりの不登校児童生徒数は37.2人となるなど、各クラス1~2名程度の児童・生徒がごく普通に欠席している状況が生じていると考えられます。

学校に行くことができない子どもたちや保護者に対して、行政や民間によるさまざまな支援も行われていますが、不足している、地域により偏りがあるのが現状です。

結果的には、支援を受けられない子どもたちは、公教育から排除されている状況とも考えられ、極端な表現をすれば「義務教育が就学できる子に向けた教育になっている」との意見もあります。

不登校はリスク?

公教育の役割から考えると、本来、行政が引き受けるべき子どもたちの学習機会の保障を、個人のリスクと見なして、その部分を「不登校保険」として民間が肩代わりする形となっているが、根本的な解決には公教育の環境改善が重要だという意見もあります。なぜなら、保険の必要性は「この事象は、万一の事態であり、リスクと見なされるものだと社会的に判断された結果生じる」とも言われています。

当協議会では、不登校は問題行動ではなく子どもが自分を守るための行動であり、誰にでも起こりうる事と考えています。

また、不登校そのものがリスクの本質でなく、学校に行けないこと = そのまま学習機会の喪失につながることがリスクだと考えています。また、このリスクは、公教育のアップデートで解決できると考えます。

全国PTA連絡協議会では

独自の支援制度をご案内

社会の変化が急速に進む中、現在の義務教育の制度と環境には課題もあり、現状では、多くの児童・生徒が学びの機会を逸していることも事実です。

こうした点を踏まえ、当協議会では、どなたでも利用いただける「学びの継続支援制度」と「対人トラブル相談保険」を、保護者の皆様の選択肢のひとつとしてご案内しています。

学びの継続支援制度

学びの継続支援制度は、「園児・児童・生徒総合補償制度」のオプション(1,100円/年)として、不登校の事由が発生した場合、保護者に対して10万円の支援金を支給する全国PTA連絡協議会の独自制度を、2026年4月より開始します。

支援金10万円は決して十分な金額ではありませんが、子どもの学びたい気持ちを後押しし、最初の一歩を踏み出す助けになることを目指しています。

支援制度では、金銭だけでなく「カウンセラー無料相談」を設定しているのは、公的支援など相談窓口とのつながりを強化し、不登校に悩む家庭が孤立せず、適切な支援を受けられる環境を整えることが重要だと考えています。

選べる親子のための保険

学びの継続支援制度は「園児・児童・生徒総合補償制度」のオプションであり、個別のニーズに応えられていない、既に利用されている保険と重複しているなどのお声もいただいています。

当協議会では、もっと自由な発想で、保険のあり方を見つめることにより、ご家庭のニーズやライフスタイルに寄り添い、必要な補償だけをムダなく、シンプルに応える保険商品も必要であると考え、リスク別の保険として「選べる親子のための保険」もご案内しています。

対人トラブル相談保険(230~170円/月)は、お子様が学校に行きたくないと口にしたとき、相談できる場所が増え、転校の負担を軽減する、そんな保険です。弁護士保険もつけることができます

対人トラブル相談保険 ≫松山市小中学校PTA連合会

業界初の取り組みとして、損保ジャパンの保険を利用した「登校再開支援金制度」を2025年4月より開始Z会不登校支援保険

学習支援のZ会と大手損保のSOMPOが連携し、月額1,500円〜の保険料で訪問支援やカウンセリング、学習プログラムをパッケージ提供お子さまの保険・補償制度