「無理せず休養」の意識が定着か 35万人超に

不登校の小中学生、過去最多 2025年

本ページの調査結果は、2025年10月29日に公表された文部科学省による「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」≫ の「長期欠席(不登校等)」「高等学校中途退学等」からの抜粋です。

調査は、2024年度間に実施され、国公私立の小中高校や教育委員会などが対象としています。調査では、長期欠席や中途退学以外にも、暴力行為、いじめ、出席停止、自殺、教育相談について調査・分析を行っています。

不登校の小中学生35万人超で過去最多 伸び率は鈍化

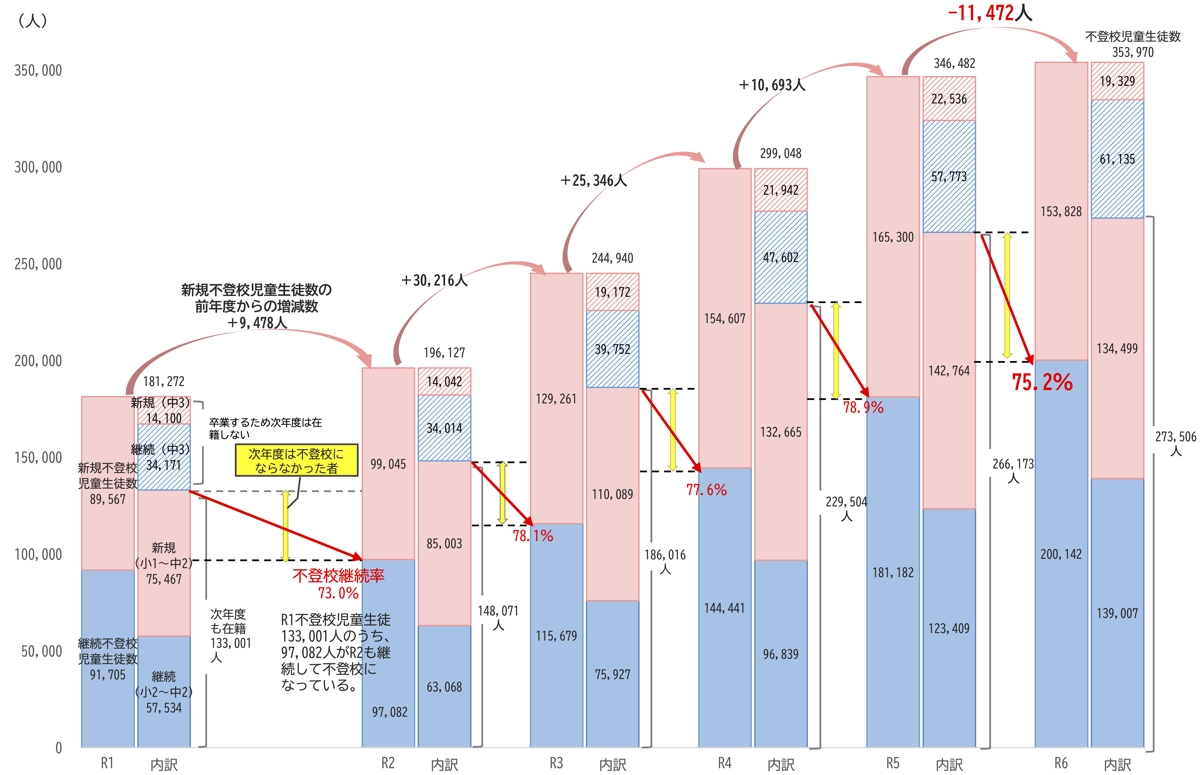

学校を年間30日以上、欠席して「不登校」とされた小中学生は、2024年度の文科省の調査では、小・中学校における不登校児童生徒数は過去最多の35万3970人と発表されました。

前年度からは7,488人、2年前に比べると5万4922人の増加です。

現在と同じ不登校の定義が用いられた1998年の時点では、小・中学校を合わせて12万7692人でしたが、現在では3倍近くとなり、増加は12年連続となっています。

一方、前年度からの増加率は2.2%(2023年度は15.9%)と大きく下がり、文科省は、スクールカウンセラーの配置や学習支援の充実などの対策の成果が出つつあるとみています。

そもそも小中学生の人数が減っている中で、増加率こそ対前年で減りましたが、不登校の小中学生が12年連続で増えつづけています。

不登校は、12年連続で増え続けており、2013年からすでに増加傾向にあったことも事実ですが、文科省では、増加の一因として、意識の変化を挙げ、不登校の子の休養の必要性を示した教育機会確保法が2016年に成立や、コロナ禍の休校もあり、無理に登校しなくてもいいという考えも広まったとみています。

小・中学校における状況

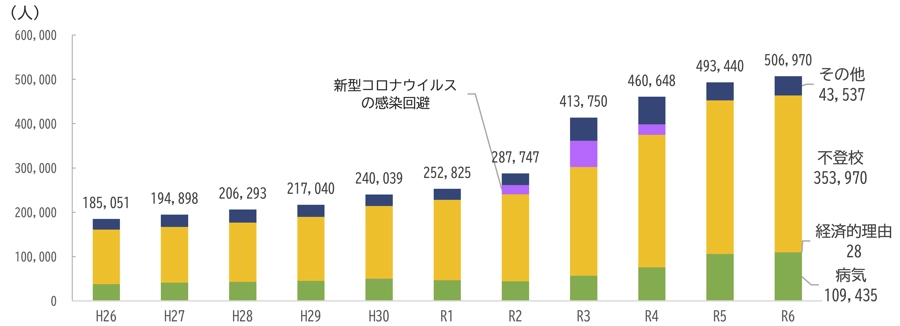

小・中学校における長期欠席者数の推移

- 小・中学校における長期欠席者数は、506,970人(前年度493,440人)であった。

- このうち不登校によるものは353,970人(前年度346,482人)であった。

長期欠席者数の推移

- 令和2年度調査から令和4年度調査までは、「児童生徒指導要録」の「欠席日数」欄及び「出席停止忌引き等の日数」欄の合計の日数により、年度間に30日以上登校しなかった児童生徒について調査。

- 令和元年度調査まで、及び令和5年度調査からは、年度間に30日以上欠席した児童生徒について調査。

- 令和2年度調査から令和4年度調査までは、長期欠席の理由に「新型コロナウイルスの感染回避」を追加。

- 「児童生徒指導要録」の「出欠の記録欄」のうち、「備考」欄に、校長が出席扱した日数が記録されている場合は、その日数については「欠席日数」に含める。

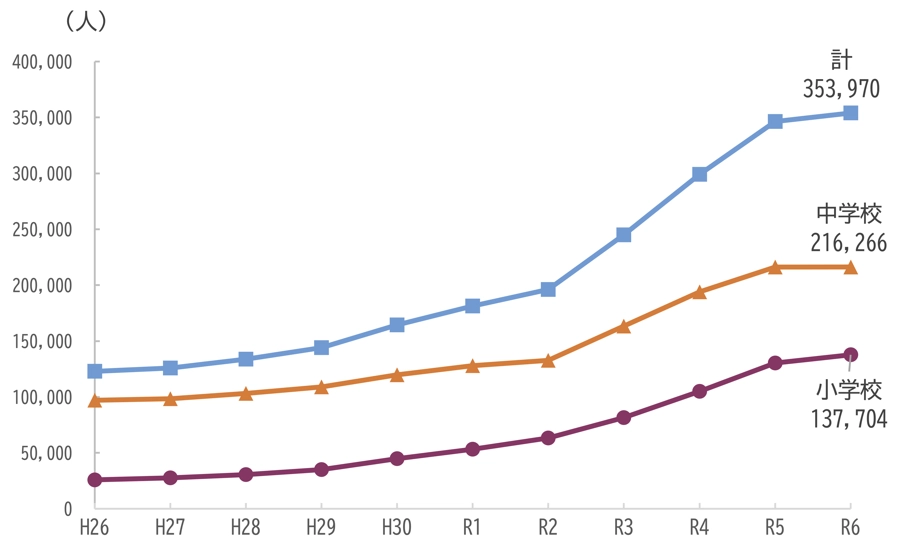

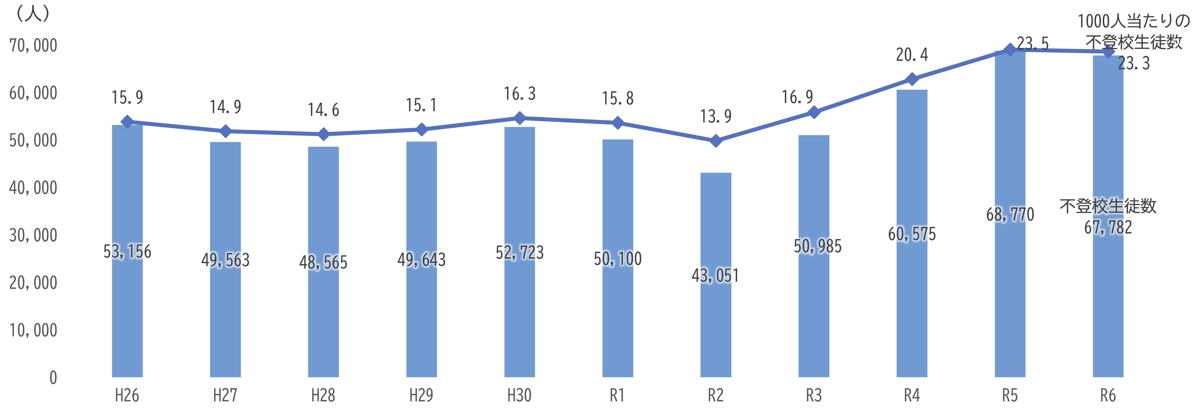

不登校児童生徒数

- 小・中学校における不登校児童生徒数は353,970人(前年度346,482人)と過去最多となり、12年連続で増加したものの、増加率は小学校5.6%(前年度24.0%)、中学校0.1%(前年度11.4%)、小・中学校全体2.2%(前年度15.9%)であり、前年度から低下した。

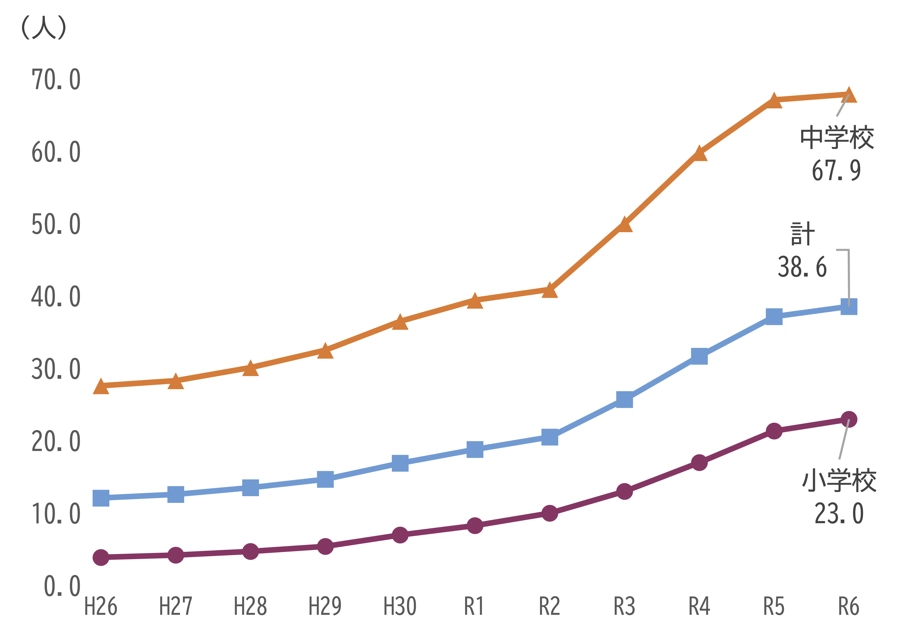

- 児童生徒1,000人当たりの不登校児童生徒数は38.6人(前年度37.2人)であった。

不登校児童生徒数の推移

1,000人当たりの不登校児童生徒数の推移

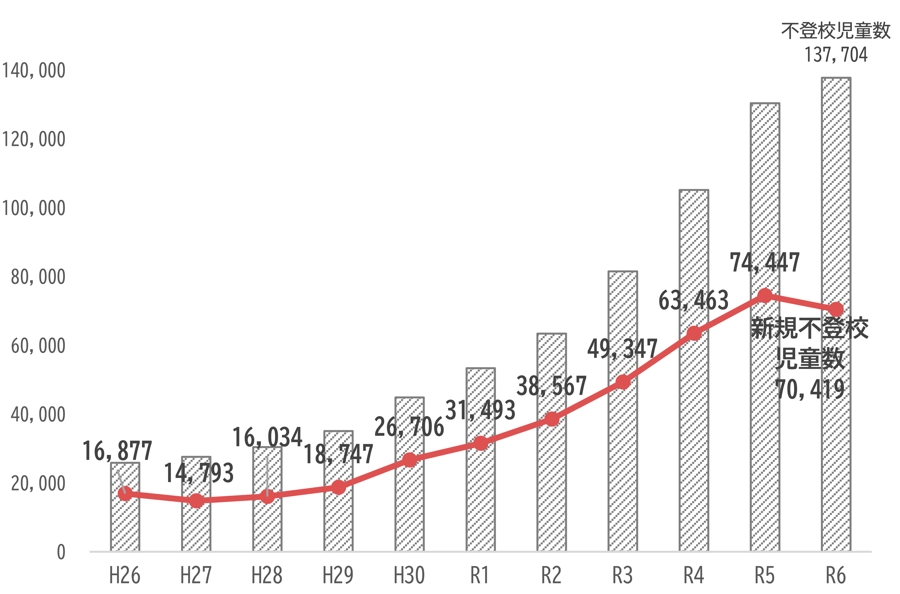

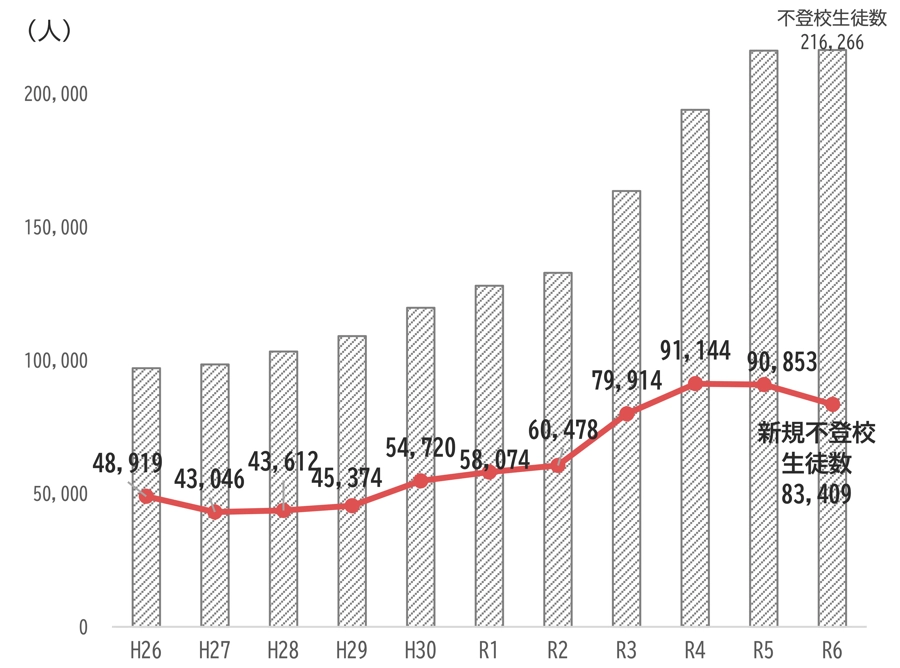

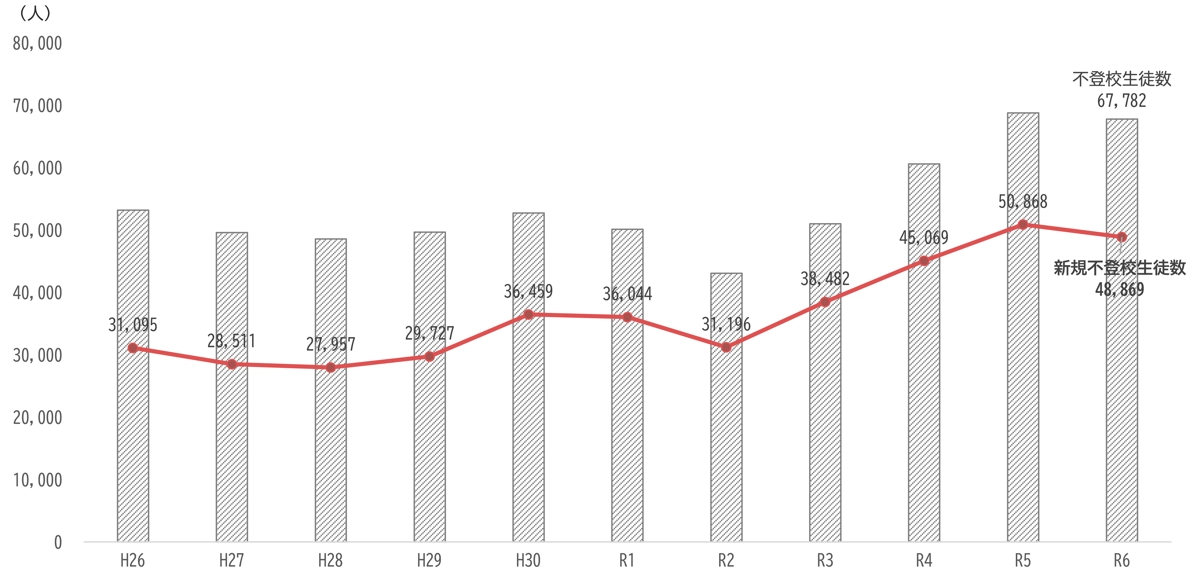

新規不登校児童生徒数の推移

- 不登校児童生徒数のうち、新規不登校児童生徒数は、小学校で70,419人(前年度74,447人)、中学校で83,409人(前年度90,853人)であり、小・中学校ともに前年度から減少した。

- 小・中学校合計の新規不登校児童生徒数は153,828人(前年度165,300人)であり、9年ぶりに減少した

- 新規不登校児童生徒とは、前回調査では不登校に計上されていなかった者

新規不登校児童生徒数の推移:小学校

新規不登校児童生徒数の推移:中学校

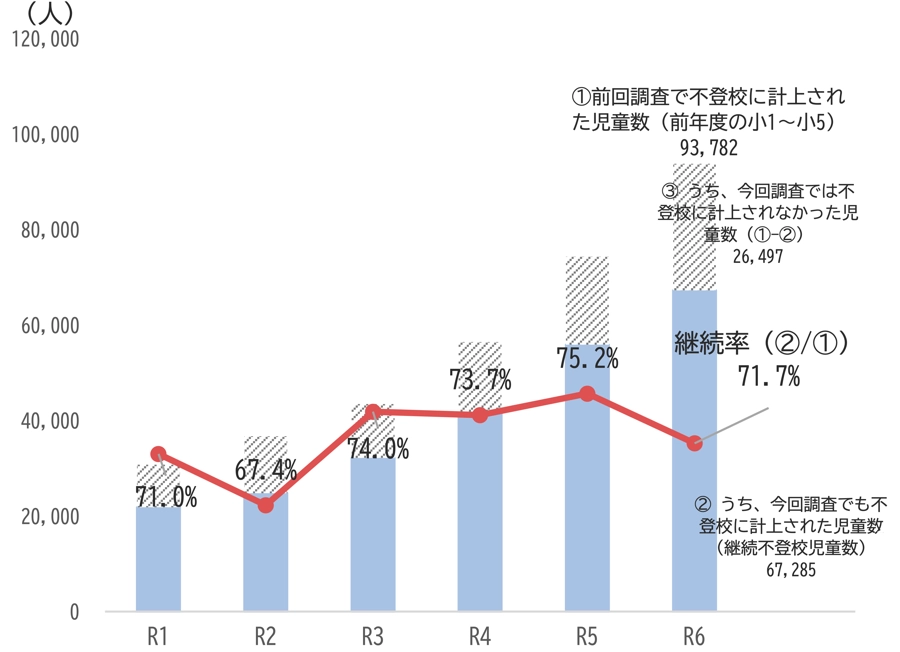

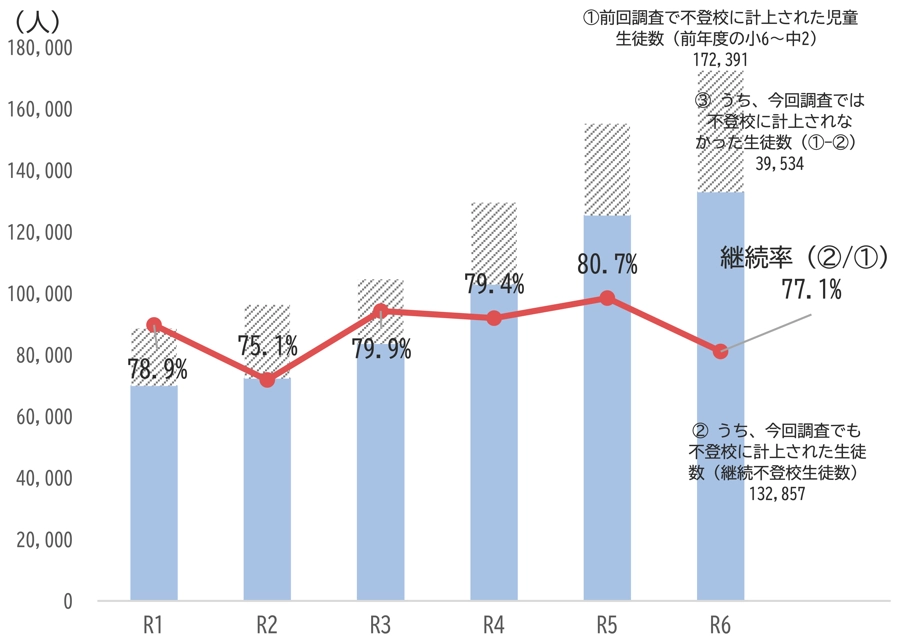

不登校継続率の推移

- 不登校継続率(前回調査で不登校に計上された児童生徒のうち、今回調査でも不登校に計上された児童生徒の割合)は、小学校71.7%(前年度75.2%)、中学校77.1%(前年度80.7%)であり、小・中学校ともに前年度から低下した。

不登校継続率の推移:小学校

不登校継続率の推移:中学校

- 「①前回調査で不登校に計上された児童生徒数」について

小学校における①の数:前回調査における小学校1~5年生の不登校児童数を合計した人数 … 前回調査で小学校6年生だった不登校児童は、今回調査時点では卒業して中学生になっているため、「中学校における1の数」に計上

中学校における①の数:前回調査における小学校6年生、中学校1、2年生の不登校児童生徒数を合計した人数 … 前回調査で中学校3年生だった不登校生徒は、今回調査時点では卒業しているため、「中学校における1の数」から除く

新規不登校児童生徒数及び不登校継続率の推移

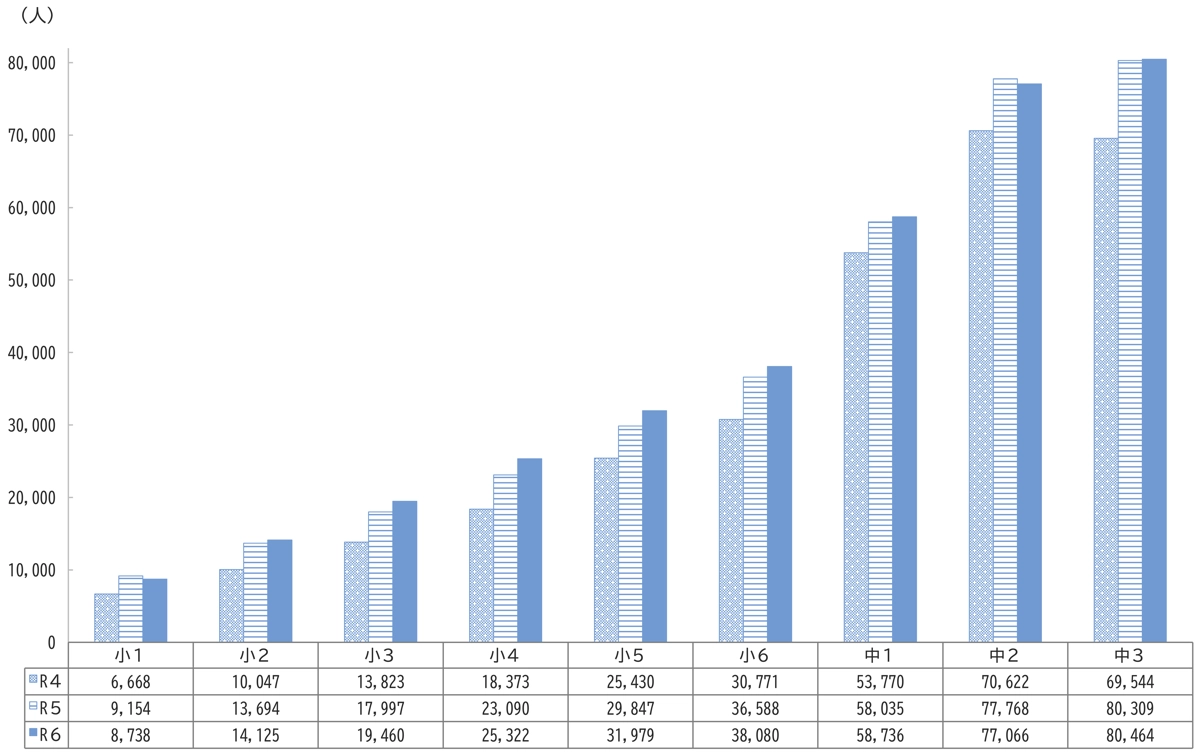

学年別不登校児童生徒数

小学校1年生、中学校2年生における不登校児童生徒数は前年度から減少した。

不登校児童生徒の欠席期間別人数

不登校児童生徒のうち90日以上欠席した者は191,958人(前年度190,392人)であり、不登校児童生徒全体に占める割合は54.2%(前年度55.0%)であった。推移表(小・中合計) |

2024年度の状況 |

| |

- 「児童生徒指導要録」の「出欠の記録欄」のうち、「備考」欄に、校長が出席扱いとした日数が記録されている場合は、その日数については「欠席日数」に含める。

- 下段は、各区分における不登校児童生徒数に対する割合。

小・中学校における不登校生徒について把握した事実

| 不登校生徒について把握した事実 | 小学校 | 中学校 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 人数 | 人数 | 人数 | |

| % | % | % | |

| 不登校児童生徒数 | 137,704 | 216,266 | 353,970 |

| いじめの被害の情報や相談があった | 2,533 | 2,380 | 4,913 |

| 1.8 | 1.1 | 1.4 | |

| いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題の情報や相談があった | 16,229 | 30,395 | 46,624 |

| 11.8 | 14.1 | 13.2 | |

| 教職員との関係をめぐる問題の情報や相談があった | 6,090 | 5,025 | 11,115 |

| 4.4 | 2.3 | 3.1 | |

| 学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた | 21,245 | 33,907 | 55,152 |

| 15.4 | 15.7 | 15.6 | |

| 学校のきまり等に関する相談があった | 2,753 | 4,473 | 7,226 |

| 2.0 | 2.1 | 2.0 | |

| 入学、転編入学、進級時の不適応による相談があった | 5,262 | 11,319 | 16,581 |

| 3.8 | 5.2 | 4.7 | |

| 家庭生活の変化に関する情報や相談があった | 14,137 | 14,261 | 28,398 |

| 10.3 | 6.6 | 8.0 | |

| 親子の関わり方に関する問題の情報や相談があった | 23,210 | 21,347 | 44,557 |

| 16.9 | 9.9 | 12.6 | |

| 生活りずむの不調に関する相談があった | 36,053 | 52,510 | 88,563 |

| 26.2 | 24.3 | 25.0 | |

| あそび、非行に関する情報や相談があった | 2,422 | 8,139 | 10,561 |

| 1.8 | 3.8 | 3.0 | |

| 学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった | 41,411 | 65,025 | 106,436 |

| 30.1 | 30.1 | 30.1 | |

| 不安・抑うつの相談があった | 33,193 | 52,661 | 85,854 |

| 24.1 | 24.4 | 24.3 | |

| 障害(疑い含む)に起因する特別な教育的支援の求めや相談があった | 13,279 | 13,386 | 26,665 |

| 9.6 | 6.2 | 7.5 | |

| 個別の配慮(障害(疑い含む)以外)についての求めや相談があった | 11,195 | 11,322 | 22,517 |

| 8.1 | 5.2 | 6.4 | |

| 上記に該当なし | 8,251 | 10,553 | 18,804 |

| 6.0 | 4.9 | 5.3 |

- 長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した不登校生徒全員につき、当てはまるものをすべて回答(令和6年度以前に把握したものも含む)

- 「個別の配慮(障害(疑い含む)以外)についての求めや相談があった」は、障害(疑い含む)に起因する特別な教育的支援以外の個別の配慮を指す

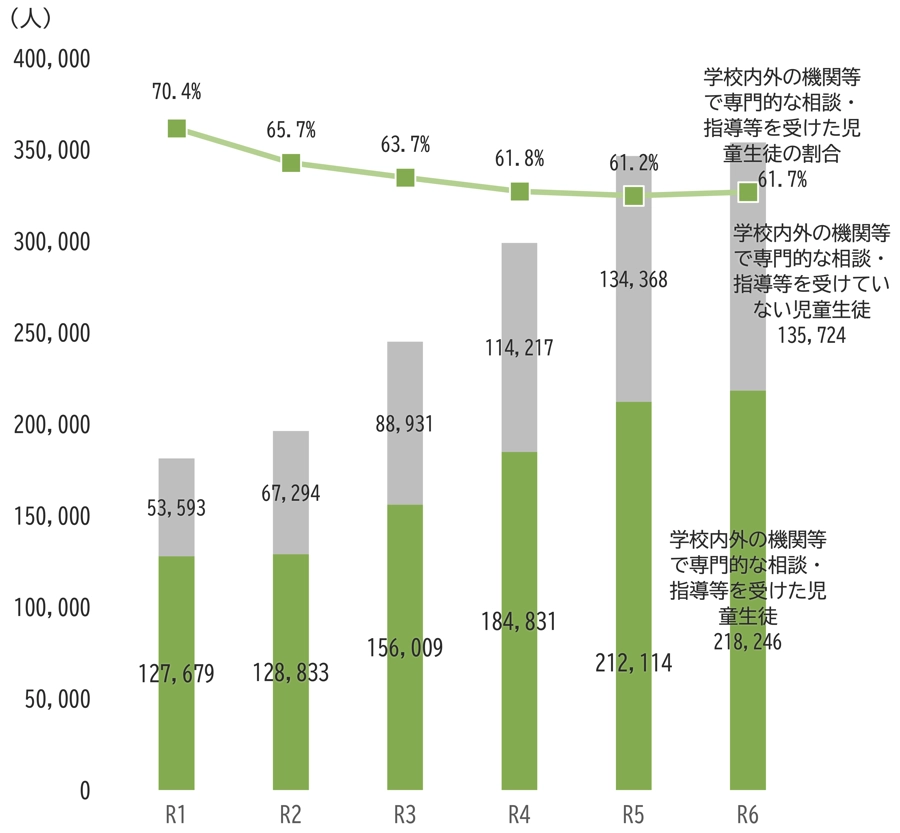

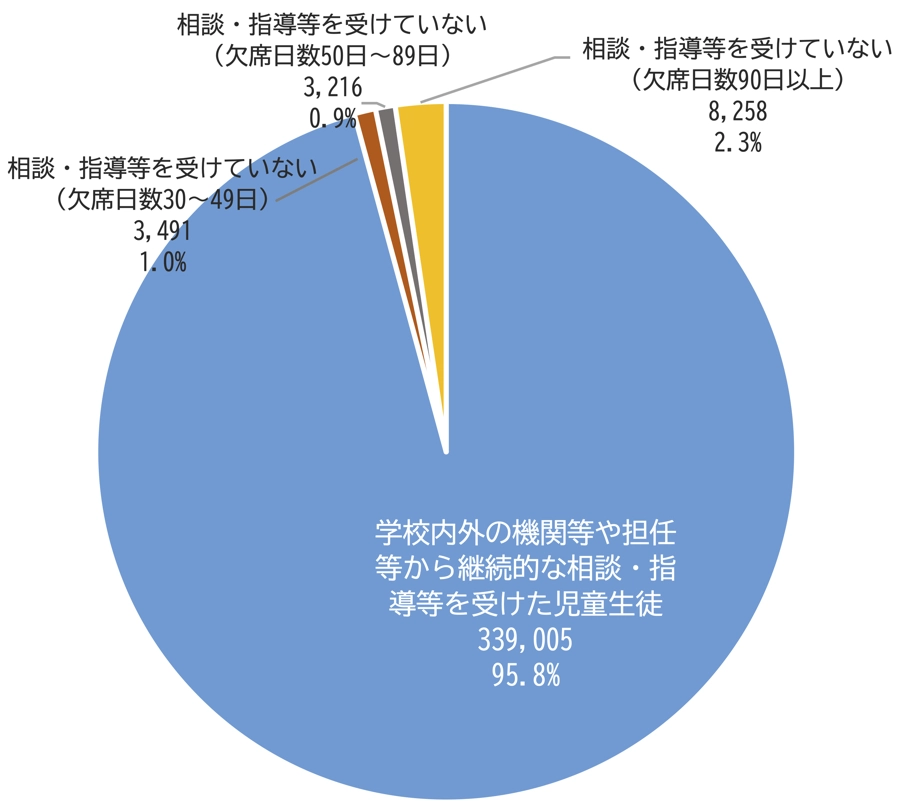

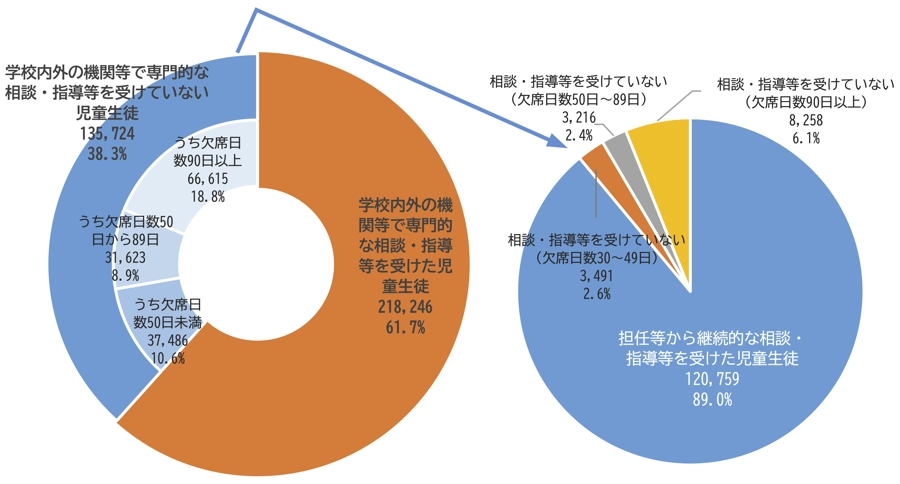

学校内外の機関等で専門的な相談・指導等受けた状況

- 学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けた不登校児童生徒数は218,246人(前年度212,114人)で、不登校児童生徒に占める割合は61.7%(前年度61.2%)であった。

不登校児童生徒が学校内外の機関等で

専門的な相談・指導等を受けた状況の推移

学校内外の機関等で専門的な

相談・指導等を受けた児童生徒の状況の推移

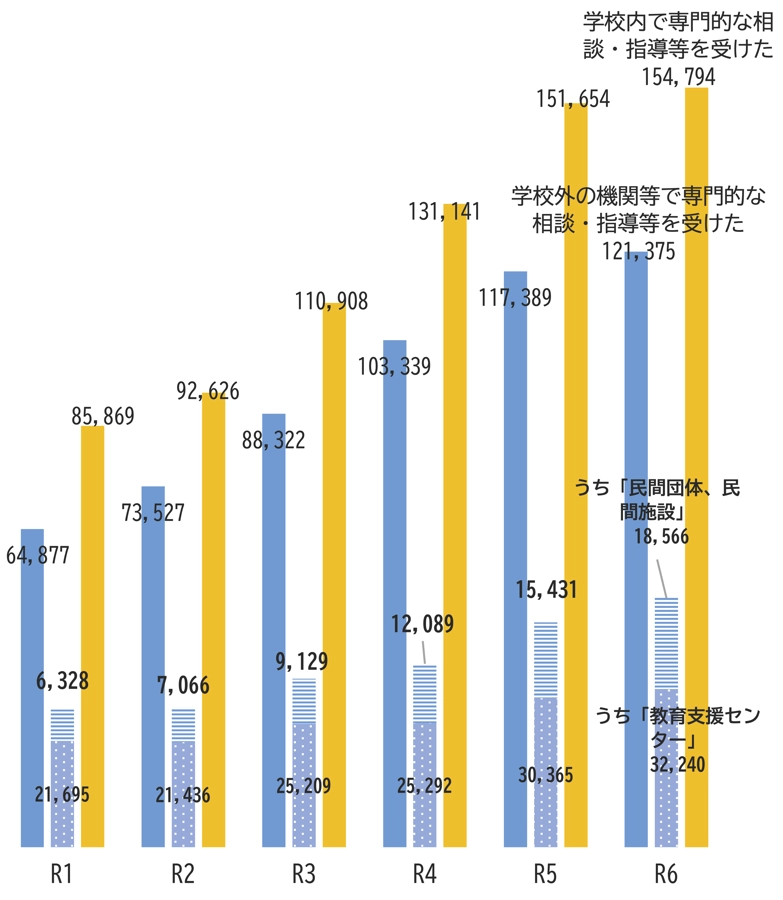

不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等や

担任等から相談・指導等を受けた者

- 学校内外の複数の機関等で相談・指導等を受けた児童生徒がいるので、内数と合計は一致しない。

- 学校外の機関等は、教育支援センター、児童相談所、保健所、病院、民間団体、民間施設等を指し、学校内の専門的な相談・指導等は、養護教諭、スクールカウンセラー、相談員等による相談・指導等を指す。

学校内外の機関等で専門的な相談・指導等受けていない状況

- 学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない不登校児童生徒数は135,724人であり、不登校児童生徒全体の38.3%であった。

- 学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない不登校児童生徒のうち、120,759人(89.0%)は担任等から週1回程度以上の継続的な相談・指導等を受けていた。

- 不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等や担任等から相談・指導等を受けた児童生徒の割合は95.8%であった。

学校内外の機関等で専門的な |

学校内外の機関等で専門的な |

| |

- 学校外の機関等は、教育支援センター、児童相談所、保健所、病院、民間団体、民間施設等を指し、学校内の専門的な相談・指導等は、養護教諭、スクールカウンセラー、相談員等による相談・指導等を指す。

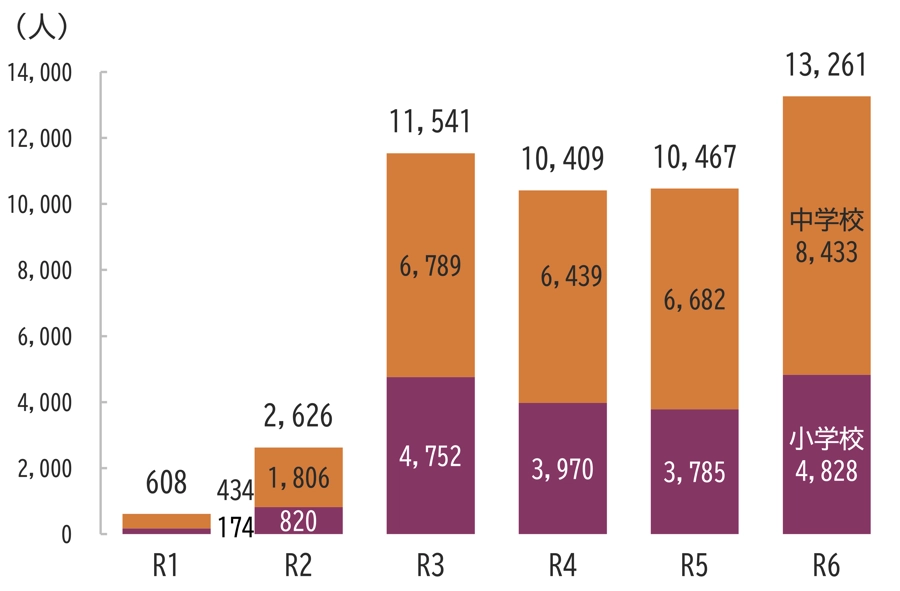

出席扱いとした児童生徒数

- 学校外の機関等で専門的な相談・指導等を受け、指導要録上出席扱いとした児童生徒数は、42,978人であった。

- 不登校児童生徒のうち、自宅におけるICT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数は13,261人であった。

- 不登校児童生徒の成績評価にあたって、自宅や学校外の機関等において欠席期間中に行った学習の成果を指導要録に反映した児童生徒数は81,467人であった。

学校外の機関等で専門的な相談・指導等を受け、

指導要録上出席扱いとした児童生徒数

自宅におけるICT等を活用した学習活動

指導要録上出席扱いとした児童生徒数

- 学校外の機関等で専門的な相談・指導等を受け、指導要録上出席扱いとした児童生徒と、自宅におけるICT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒は重複もあり得る。

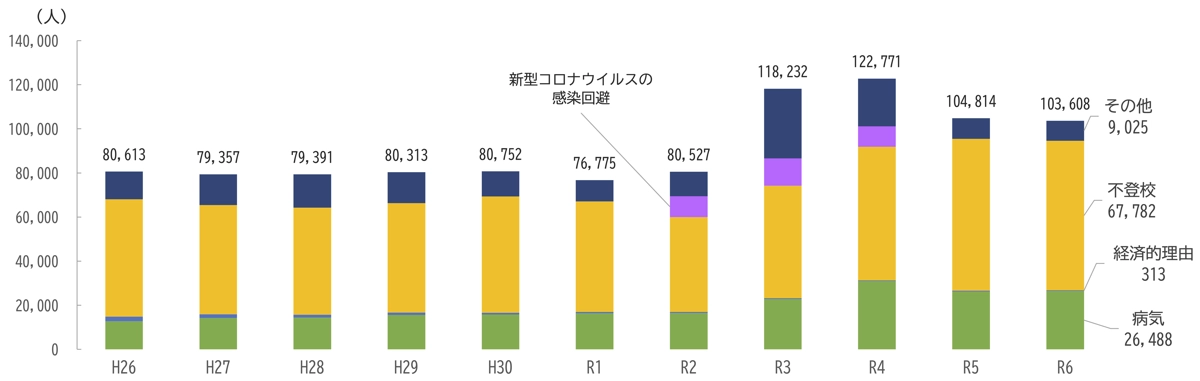

高等学校における状況

高等学校における長期欠席の状況について

- 高等学校における長期欠席者数は103,608人(前年度104,814人)であった。

- このうち不登校によるものは67,782人(前年度68,770人)であり、前年度から減少した。

高等学校における長期欠席者数の推移

- 令和2年度調査から令和4年度調査までは、「生徒指導要録」の「欠席日数」欄及び「出席停止・忌引き等の日数」欄の合計の日数により、年度間に30日以上登校しなかった生徒について調査。

- 令和元年度調査まで、及び令和5年度調査からは、年度間に30日以上欠席した生徒について調査。

- 令和2年度調査から令和4年度調査までは、長期欠席の理由に「新型コロナウイルスの感染回避」を追加。

- 「生徒指導要録」の「出欠の記録欄」のうち、「備考」欄に、校長が出席扱いとした日数が記録されている場合は、その日数については「欠席日数」に含める。

高等学校における不登校の状況について

- 高等学校における不登校生徒数は67,782人(前年度68,770人)、児童生徒1,000人当たりの不登校生徒数は23.3人(前年度23.5人)であり、いずれも前年度から減少した。

- 90日以上欠席した者は、不登校生徒数の14.9%である。

- 不登校生徒数のうち、新規不登校生徒数は48,869人(前年度50,868人)であり、前年度から減少した。

- 新規不登校生徒とは、前回調査では不登校に計上されていなかった者

- 継続不登校生徒とは、前回調査で不登校に計上された者のうち、今回調査でも不登校に計上された者 … 高等学校においては、学年別で調査していない単位制の生徒が含まれるため、継続率は算出できない

不登校生徒数の推移

新規不登校生徒数の推移

高等学校における不登校生徒について把握した事実

| 不登校生徒について把握した事実 | 全日制 | 定時制 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 人数 | 人数 | 人数 | |

| % | % | % | |

| 不登校児童生徒数 | 53,128 | 14,654 | 67,782 |

| いじめの被害の情報や相談があった | 594 | 48 | 642 |

| 1.1 | 0.3 | 0.9 | |

| いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題の情報や相談があった | 6,002 | 941 | 6,943 |

| 11.3 | 6.4 | 10.2 | |

| 教職員との関係をめぐる問題の情報や相談があった | 690 | 171 | 861 |

| 1.3 | 1.2 | 1.3 | |

| 学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた | 7,148 | 1,506 | 8,654 |

| 13.5 | 10.3 | 12.8 | |

| 学校のきまり等に関する相談があった | 1,037 | 139 | 1,176 |

| 2.0 | 0.9 | 1.7 | |

| 入学、転編入学、進級時の不適応による相談があった | 4,096 | 665 | 4,761 |

| 7.7 | 4.5 | 7.0 | |

| 家庭生活の変化に関する情報や相談があった | 2,373 | 817 | 3,190 |

| 4.5 | 5.6 | 4.7 | |

| 親子の関わり方に関する問題の情報や相談があった | 3,631 | 913 | 4,544 |

| 6.8 | 6.2 | 6.7 | |

| 生活りずむの不調に関する相談があった | 13,726 | 4,061 | 17,787 |

| 25.8 | 27.7 | 26.2 | |

| あそび、非行に関する情報や相談があった | 2,190 | 957 | 3,147 |

| 4.1 | 6.5 | 4.6 | |

| 学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった | 14,241 | 3,995 | 18,236 |

| 26.8 | 27.3 | 26.9 | |

| 不安・抑うつの相談があった | 8,727 | 2,100 | 10,827 |

| 16.4 | 14.3 | 16.0 | |

| 障害(疑い含む)に起因する特別な教育的支援の求めや相談があった | 1,198 | 374 | 1,572 |

| 2.3 | 2.6 | 2.3 | |

| 個別の配慮(障害(疑い含む)以外)についての求めや相談があった | 1,261 | 242 | 1,503 |

| 2.4 | 1.7 | 2.2 | |

| 上記に該当なし | 6,136 | 1,951 | 8,087 |

| 11.5 | 13.3 | 11.9 |

- 長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した不登校生徒全員につき、当てはまるものをすべて回答(令和6年度以前に把握したものも含む)

- 「個別の配慮(障害(疑い含む)以外)についての求めや相談があった」は、障害(疑い含む)に起因する特別な教育的支援以外の個別の配慮を指す

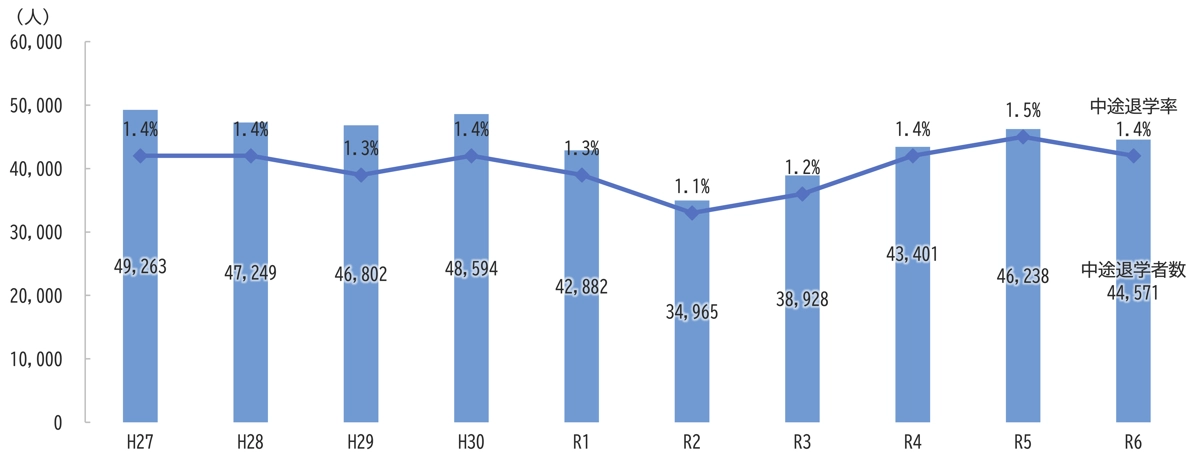

高等学校における中途退学の状況について

- 高等学校における中途退学者数は44,571人(前年度46,238人)であり、中途退学者の割合は1.4%(前年度1.5%)であった。

中途退学者数及び中途退学率の推移

- 中途退学率は、在籍者数に占める中途退学者数の割合

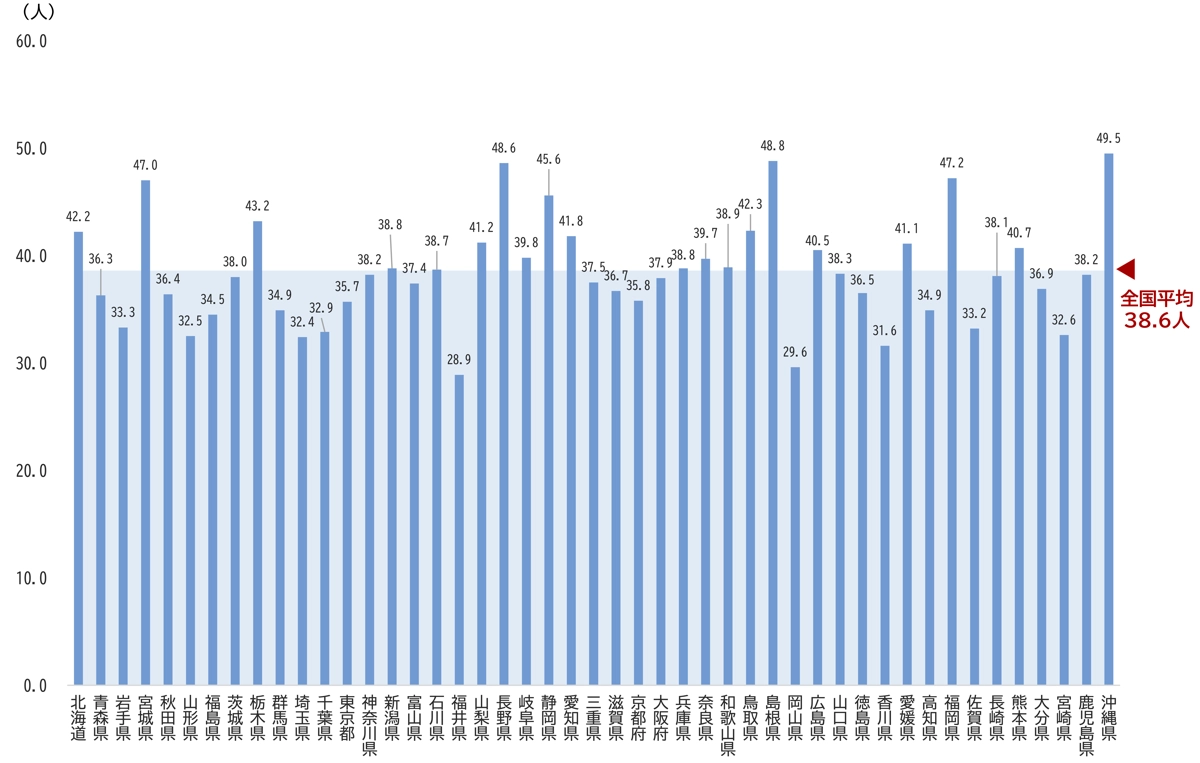

都道府県別の状況

小・中学校における1,000人当たりの不登校児童生徒数

高等学校における1,000人当たりの不登校児童生徒数

高等学校における中途退学率

調査結果のポイント

以下は、文部科学省による「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」≫ からの引用です。長期欠席

- 小・中学校における長期欠席者数は506,970人(前年度493,440人)、高等学校における長期欠席者数は103,608人(前年度104,814人)であった。

- 「病気」により30日以上登校しなかった児童生徒数は、小学校61,114人(前年度57,905人)、中学校48,321人(前年度47,933人)、高等学校は26,488人(前年度26,268人)と前年度と比べて増加した。増加の背景として、微熱や咳などの軽微な症状が出た際、大事をとって欠席する児童生徒が一定の割合で存在していること等が考えられる。

長期欠席のうち小・中学校における不登校

- 不登校児童生徒数は、小学校137,704人(前年度130,370人)、中学校216,266人(前年度216,112人)、小・中学校全体で353,970人(前年度346,482人)と過去最多となったものの、増加率は、小学校5.6%(前年度24.0%)、中学校0.1%(前年度11.4%)、小・中学校全体で2.2%(前年度15.9%)であり、いずれも前年度と比較して低下し、特に中学校の増加率は小さかった。

また、学年別に見ると、小学校1年生、中学校2年生における不登校児童生徒数は前年度から減少した。 - 不登校児童生徒のうち、新規不登校児童生徒(前回調査では不登校に計上されていなかった者)数は、小学校70,419人(前年度74,447人)、中学校83,409人(前年度90,853人)であり、小・中学校ともに減少した。

また、不登校継続率(前回調査で不登校に計上された者のうち、今回調査でも不登校に計上された者の割合)は、小学校71.7%(前年度75.2%)、中学校が77.1%(前年度80.7%)であり、小・中学校ともに低下した。これらにより、不登校児童生徒数全体の増加率は前年度より低下したものの、不登校児童生徒数が減少する水準には至っていない。 - 不登校児童生徒数が増加した背景として、児童生徒の休養の必要性を明示した「義務教育の段階における普通教に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の趣旨の浸透や、コロナ禍以降の保護者や児童生徒の登校に対する意識の変化、特別な配慮を必要とする児童生徒に対する早期からの適切な指導・必要な支援や、生活リズムの不調等を抱える児童生徒に対する指導・支援に係る課題があったこと等が考えられる。

- 不登校児童生徒数の増加率が低下した背景として、チーム学校による丁寧なアセスメントや個々の児童生徒に応じた学習支援の充実、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門的な知見を有する人材の活用、校内外の教育支援センターの設置をはじめとした多様な学びの場や保護者への相談支援や情報提供の充実、一人一台端末を活用した心の健康観察による早期把握等が考えられる。

- 不登校児童生徒について把握した事実は、小・中学校においては、「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった。」(30.1%)が最も多く、続いて「生活リズムの不調に関する相談があった。」(25.0%)、「不安・抑うつの相談があった。」(24.3%)、「学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた。」(15.6%)の順で多かった。

- 不登校児童生徒の61.7%(前年度61.2%)に当たる218,246人(前年度212,114人)の児童生徒が、学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていた。また、学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない児童生徒135,724人(前年度134,368人)のうち、担任等から週1回程度以上の継続的な相談・指導等を受けていた児童生徒数は120,759人(前年度119,699人)であった。このことから、不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等や担任等から相談・指導等を受けていた児童生徒数は339,005人(前年度331,813人)であり、その割合は95.8%(前年度95.8%)であった。

- 学校外の機関等で専門的な相談・指導等を受け、指導要録上出席扱いとした児童生徒数は、42,978人(前年度38,632人)、自宅におけるICT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数は13,261人(前年度10,467人)であった。

また、令和6年度から新たに、不登校児童生徒が欠席期間中に行った学習の成果に係る成績評価の状況について調査したところ、自宅や学校外の機関等での学習の成果を指導要録に反映した児童生徒数は81,467人であった。

長期欠席のうち高等学校における不登校

- 高等学校における不登校生徒数は67,782人(前年度68,770人)であり、前年度から988人減少した。うち、新規不登校生徒数は48,869人(前年度50,868人)であり、前年度から1,999人減少した。

- 減少の背景として、チーム学校による丁寧なアセスメントや個々の生徒に応じた学習支援の充実、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門的な知見を有する人材の活用、保護者への相談支援や情報提供の充実等が考えられる。

- 不登校生徒について把握した事実は、高等学校においては、「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった。」(26.9%)が最も多く、続いて「生活リズムの不調に関する相談があった。」(26.2%)、「不安・抑うつの相談があった。」(16.0%)、「学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた。」(12.8%)の順で多かった。

中途退学

- 高等学校における中途退学者数は44,571人(前年度46,238人)、中途退学率は1.4%(前年度1.5%)であり、いずれも前年度と比べて減少した。

- 中途退学の主な理由は、進路変更によるものが最も多く、18,505人(前年度19,087人)であり、その割合は41.5%(前年度41.3%)であった。

不登校対策については、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」等を踏まえ、不登校の児童生徒全ての学びの場の確保、「チーム学校」での支援、誰もが安心して学べる魅力ある学校づくりを推進する。

具体的には、令和8年度概算要求において、「学びの多様化学校」の更なる設置を促すための設置前の準備支援及び設置後の運営支援や、「校内教育支援センター」の更なる設置を促すための校内教育支援センター支援員の配置に係る支援、市区町村等におけるアウトリーチ支援体制や保護者の会等との連携も含めた保護者支援体制の強化や民間団体や関係機関等と連携した協議会設置支援等による「教育支援センター」の機能強化の推進、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置による教育相談体制の充実等を図るために必要な経費を計上するとともに、「COCOLOプラン」に示した内容について効果的な取組を収集し、周知していく。

さらに、全日制・定時制高校において不登校傾向にある生徒が学びを継続できるようオンライン等を活用した効果的な学習の在り方に関する調査研究を実施するとともに、定時制・通信制高校において社会的自立に必要な資質・能力が身に付けられるよう卒業後の進路を見据えた支援や個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を通じた主体的・対話的で深い学びの実現を目指す調査研究を実施する。

こうした取組に加えて、誰もが安心して学べる魅力ある学校づくりに向けて、1人1台端末等も活用しつつ、心身の不調の早期の把握等を進めていく。なお、こども家庭庁では、令和8年度概算要求において、こどもの育ちの観点から、地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援モデルを創出するために必要な経費等を計上しており、こども家庭庁をはじめとする関係省庁とも連携し、不登校対策を進めていく。

関連情報