いじめ認知件数は過去最多を更新 2025年

本ページの調査結果は、2025年10月29日に公表された文部科学省による「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」≫ の「暴力行為」「いじめ」からの抜粋です。

調査は、2024年度間に実施され、国公私立の小中高校や教育委員会などが対象としています。調査では、暴力行為やいじめ以外にも、出席停止、長期欠席(不登校等)、高等学校中途退学等、自殺、教育相談について調査・分析を行っています。

いじめ認知件数、重大事態ともに過去最多 SNSで被害潜在化

文部科学省が公表した2024年度の「問題行動・不登校調査」によると、全国の小中学校、高校、特別支援学校におけるいじめの認知件数と重大事態の発生件数はともに過去最多を更新しました。いじめ認知件数は、前年度比5.0%増の76万9,022件、重大事態の発生件数は、同7.6%増の1,405件となっており、特に、SNSを介したいじめがその背景にあると指摘されています。

これらの結果を受け、文部科学省は、いじめの早期発見・早期支援の強化や、SNSを活用した相談窓口の周知など、対策の前倒しを進める方針としています。

積極的な認知の取り組み

認知件数が増加している背景には、学校や教員がいじめの兆候を早期に発見し、積極的に把握しようとする姿勢の強化が影響していると考えられます。SNSの普及と被害の潜在化

スマートフォンやパソコンを使ったSNS上での誹謗中傷や嫌がらせは増加傾向にあり、2023年度のネットいじめの認知件数は2万4,678件で過去最多でした。SNSを介したいじめは、目に見えにくく、学校外の時間帯や場所でも継続するため、被害が潜在化しやすいという課題があります。学校の対応の課題

重大事態として認定される事案の中には、それまで学校がいじめとして認知していなかったケースが一定数含まれており、個々の教員が問題を抱え込まず、組織的な対応を徹底することが引き続きの課題となっています。いじめの状況

いじめの認知

- 小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は769,022件(前年度732,568件)であり、前年度に比べ36,454件(5.0%)増加した。

- 児童生徒1,000人当たりの認知件数は61.3件(前年度57.9件)であった。

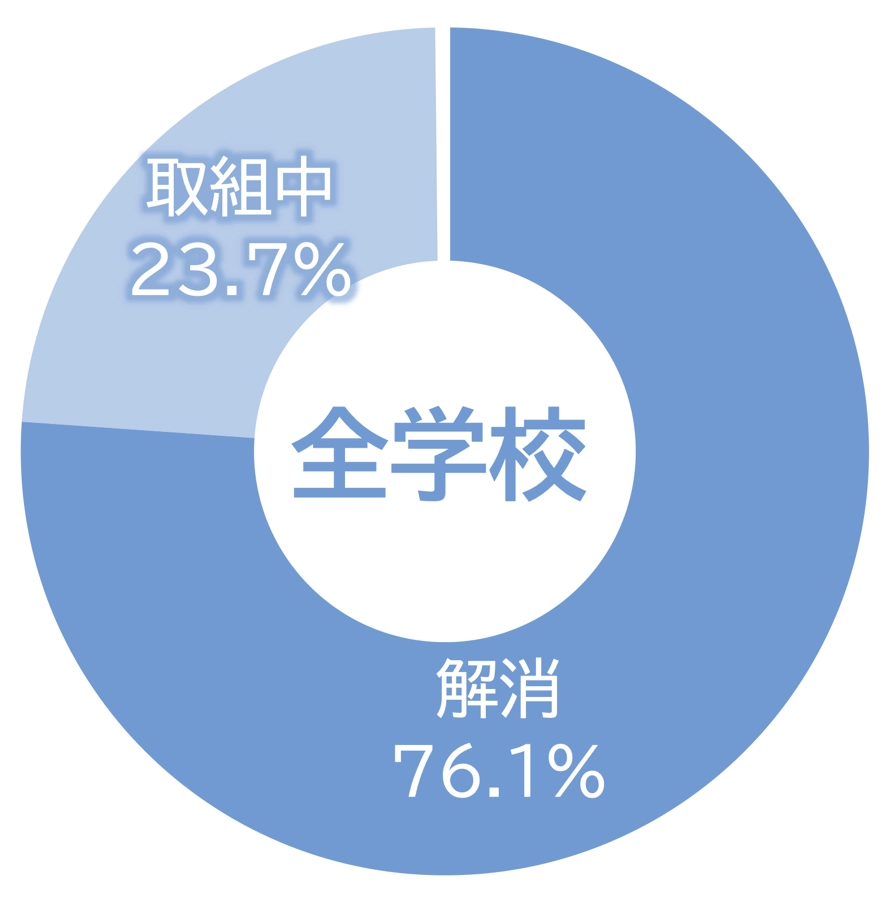

- 年度末時点でのいじめの状況について、解消しているものは585,349件(76.1%)であった。(前年度567,710件…77.5%)

いじめの認知件数の推移 |

いじめの解消状況の推移 |

| |

- いじめの解消状況の推移は、各年度末時点

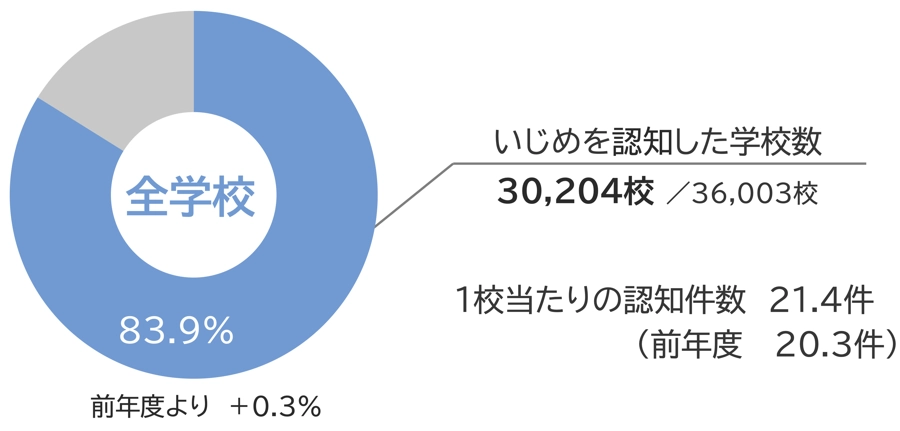

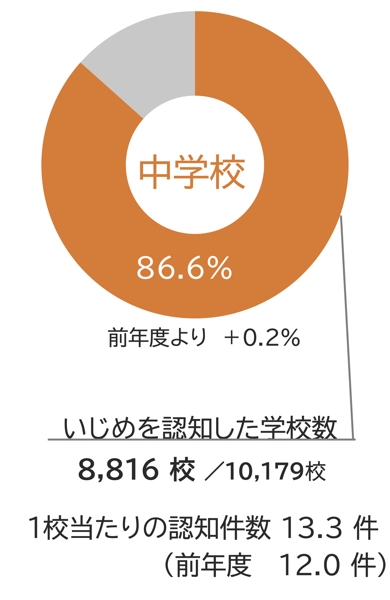

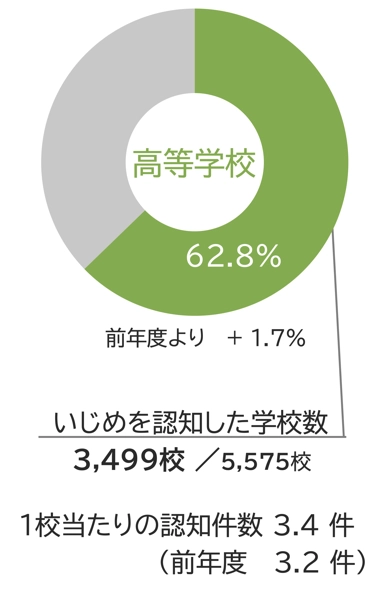

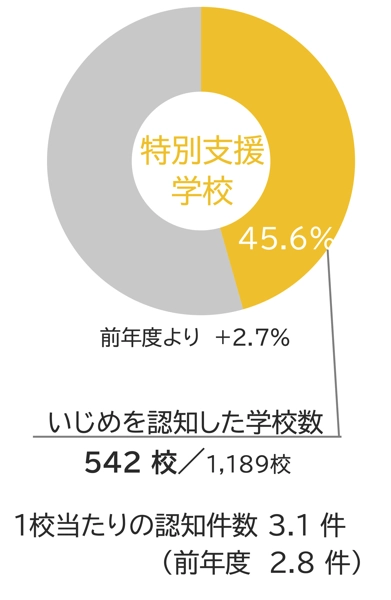

いじめを認知した学校の割合

【通知より抜粋】いじめを認知していない学校 …(略)… にあっては真にいじめを根絶できている場合も存在するであろうが、解消に向けた対策が何らとられることなく放置されたいじめが多数潜在する場合もあると懸念している。特に、…… いじめの認知件数が零であった学校においては、当該事実を児童生徒や保護者向けに公表し、検証を仰ぐことで、認知漏れがないかを確認すること。

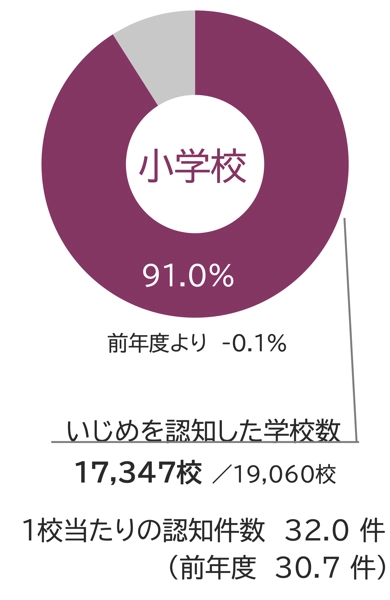

いじめを認知した学校の割合:学校種別の状況

小学校

|

中学校

|

高等学校

|

特別支援学校

|

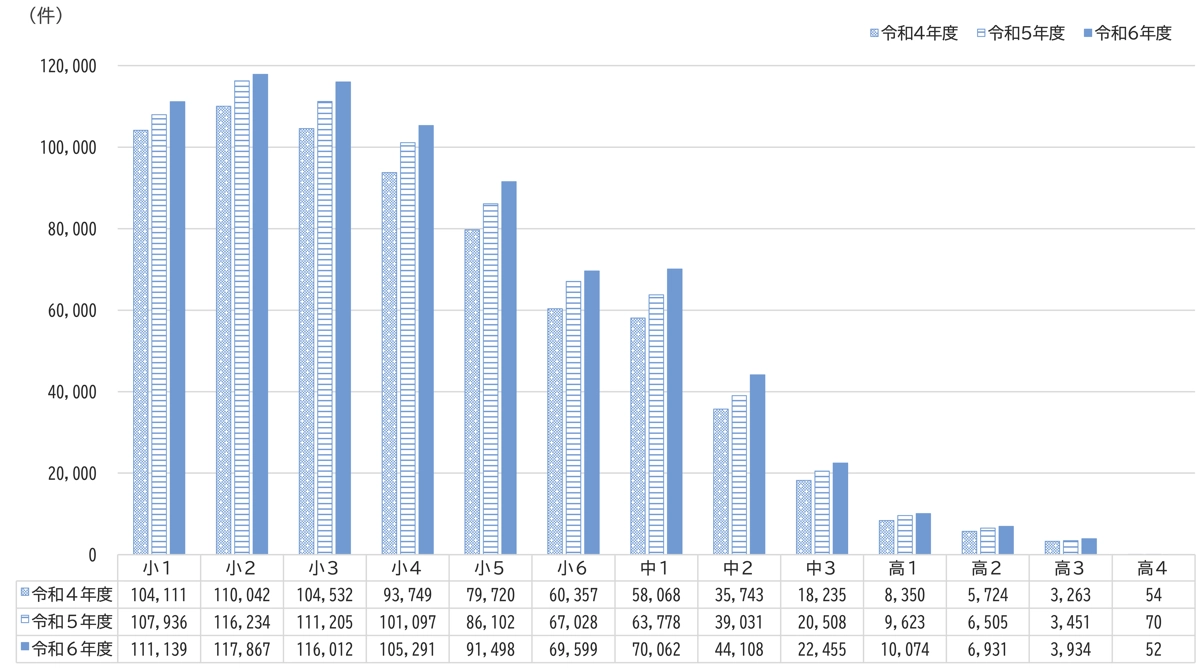

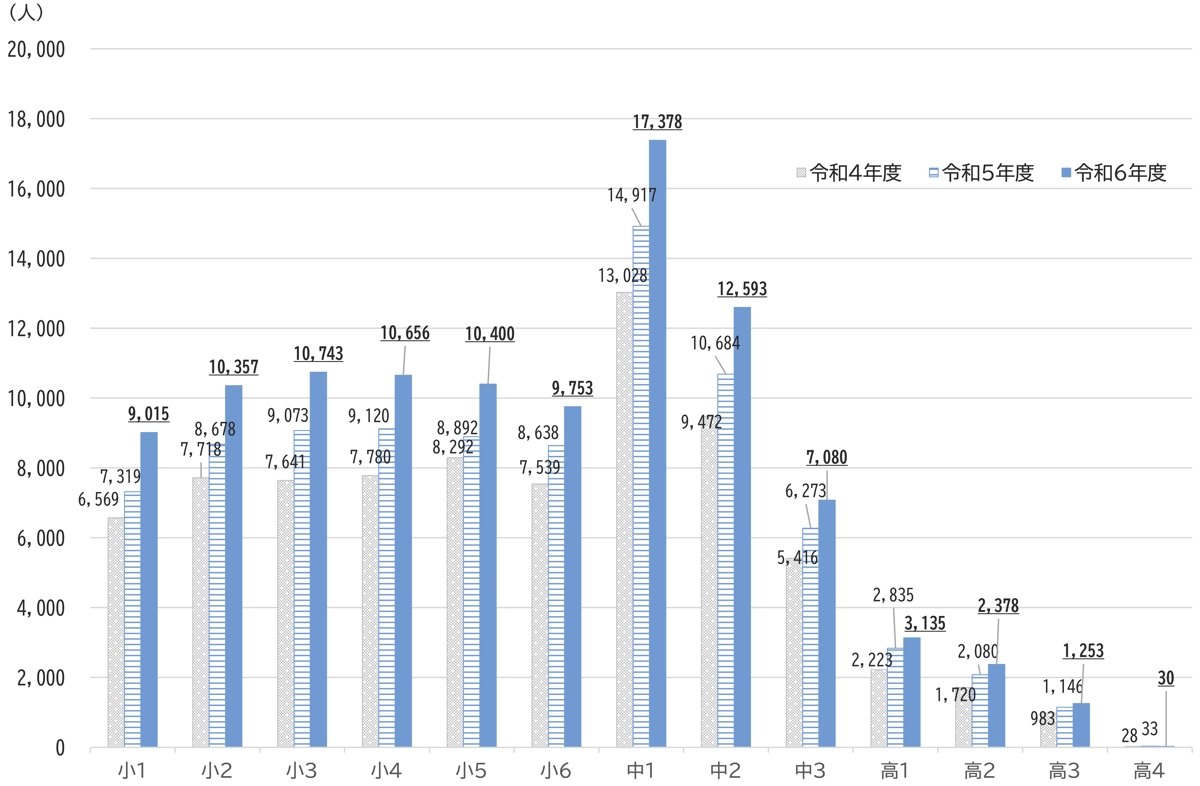

学年別 いじめの認知件数

学年別いじめの認知件数は、小1〜高3までの各学年で前年度と比べて増加した。

いじめの解消状況について

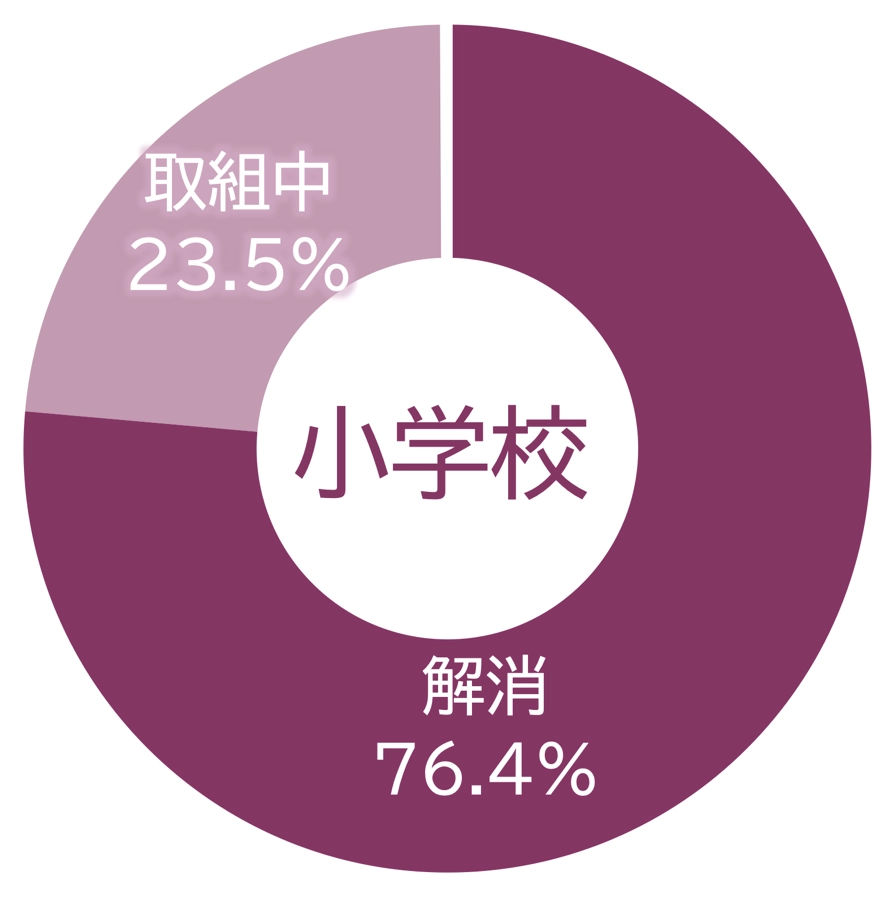

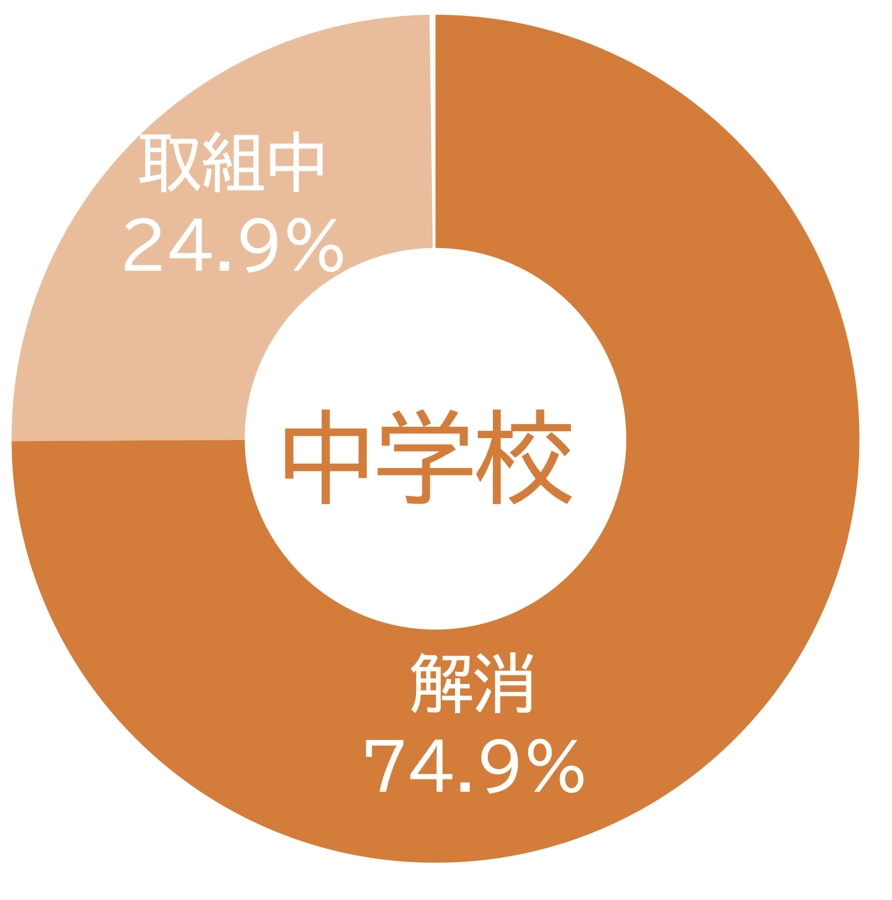

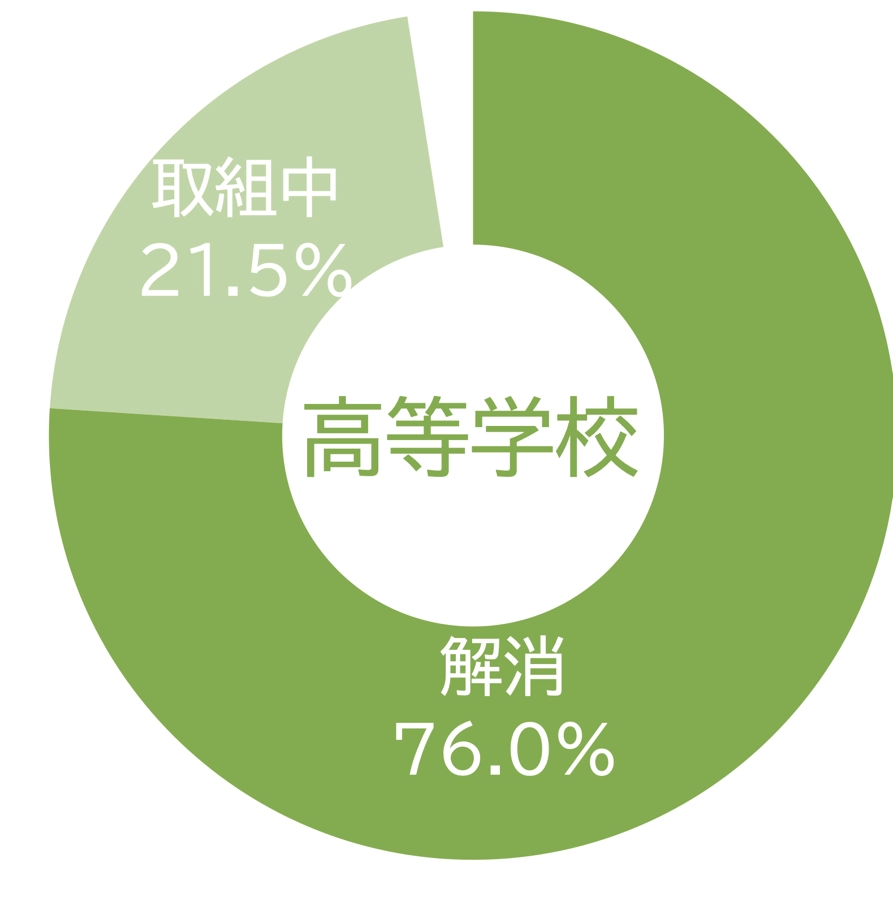

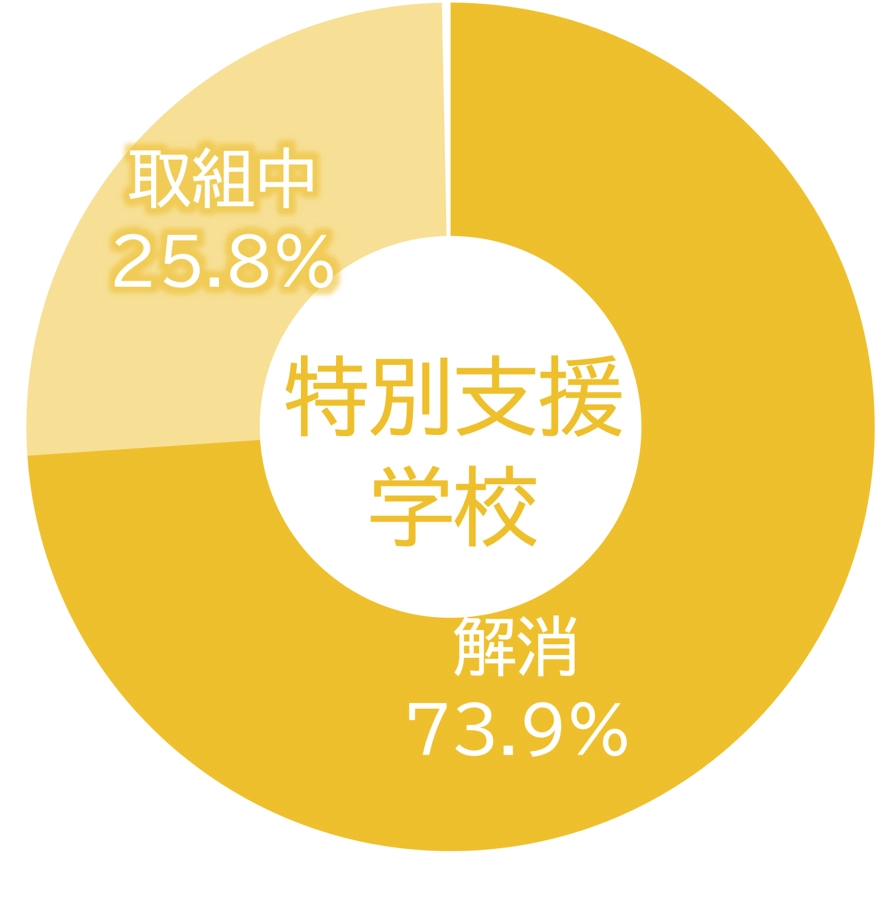

いじめの解消状況について:学校種別の状況

小学校

|

中学校

|

高等学校

|

特別支援学校

|

- いじめの解消状況は、年度末現在の状況

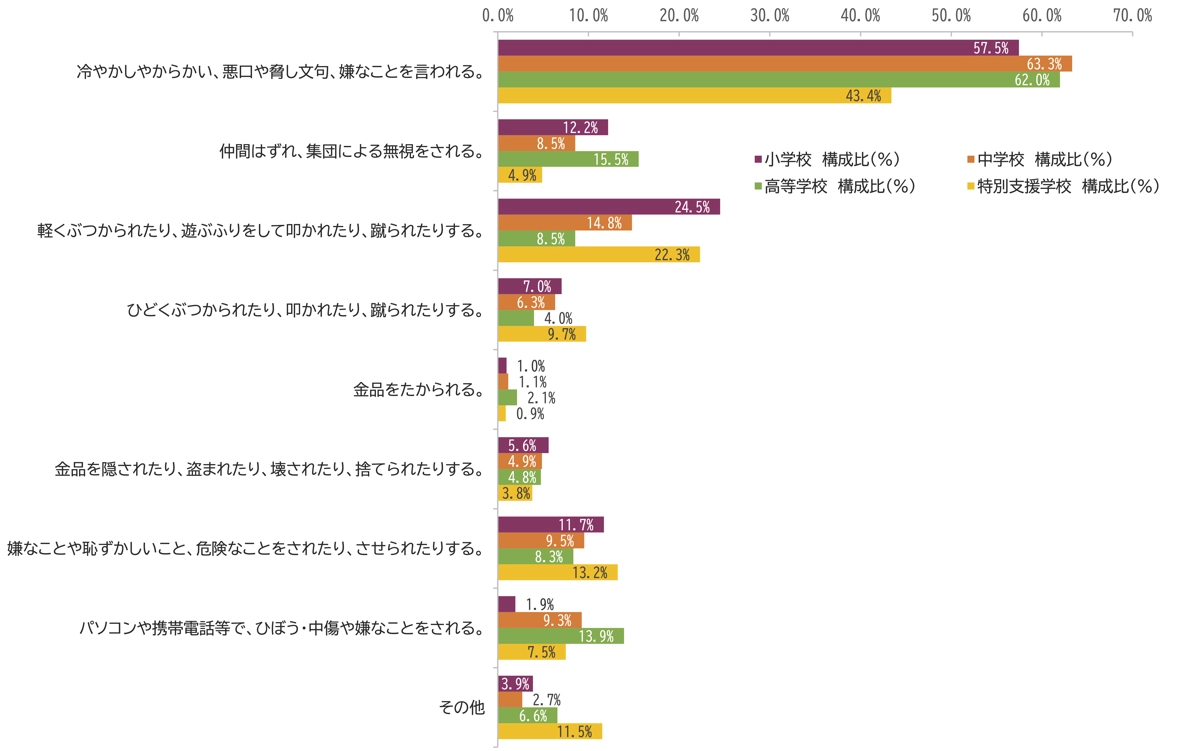

いじめの態様別状況について

- 小・中学校及び特別支援学校においては、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多く、続いて「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。」が多くなっている。

- 高等学校においては、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多く、続いて「仲間はずれ、集団による無視をされる。」が多くなっている。

- 「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。」の件数は全体で27,365件であり、引き続き増加傾向にある。

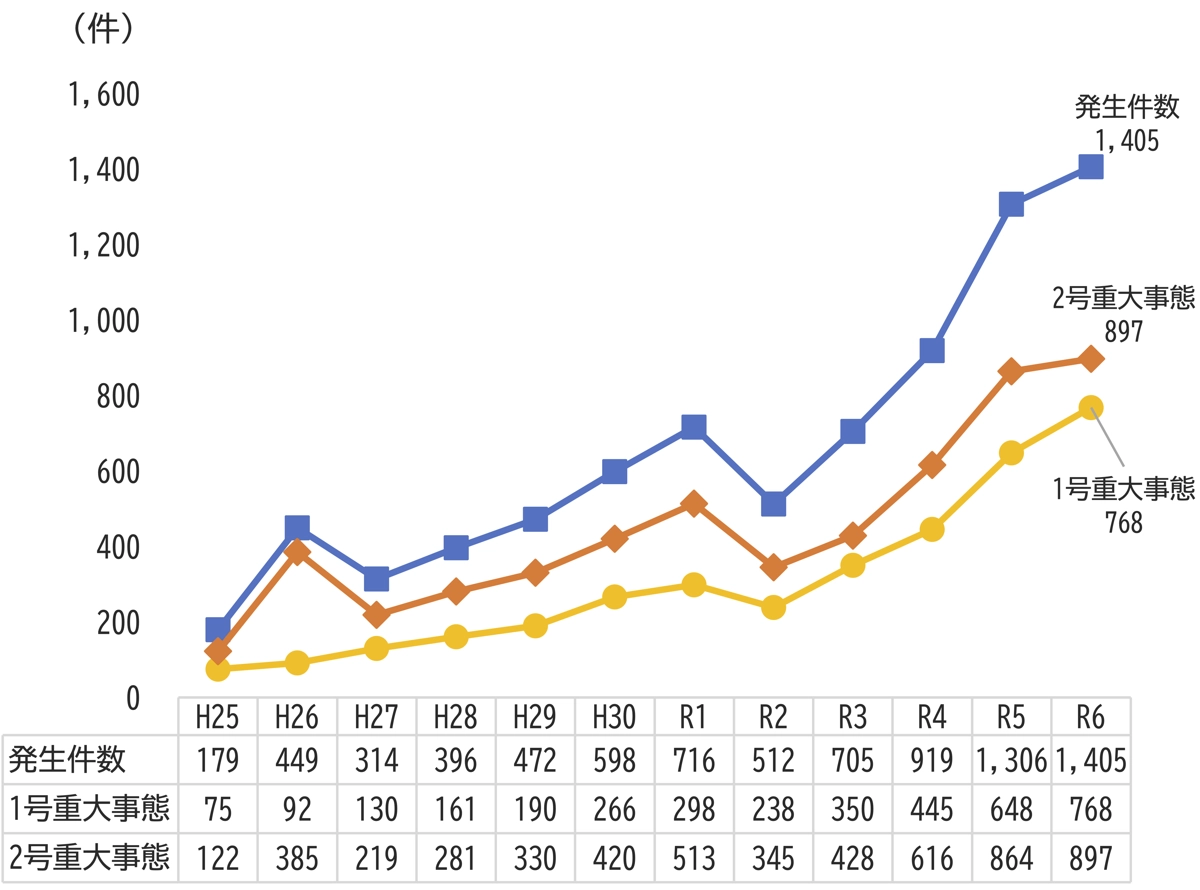

いじめの重大事態について

いじめの重大事態について

- 重大事態の発生件数は、1,405件(前年度1,306件)であり過去最多となったものの、前年度からの増加率は7.6%(前年度42.1%)となり、前年度から低下した。

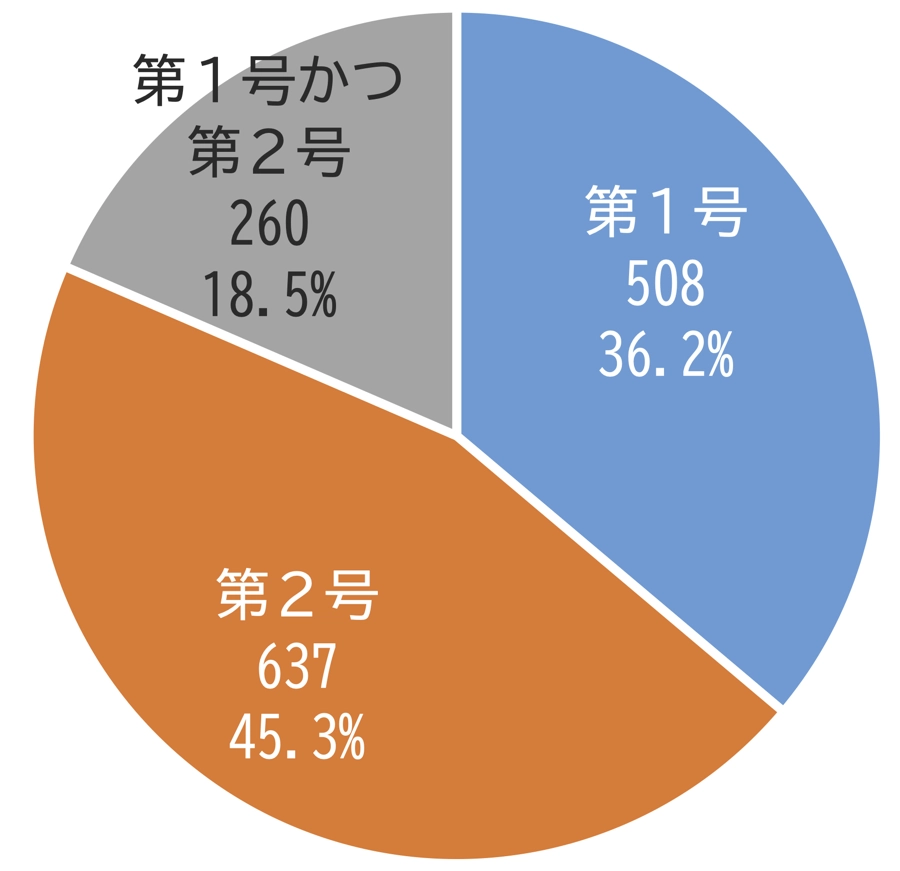

- うち、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に規定するものは768件(前年度648件)、同項第2号に規定するものは897件(前年度864件)であった。

- いじめ防止対策推進法第28条第1項において、学校の設置者又は学校は、重大事態に対処するために調査を行うものとすると規定されており、当該調査を行った件数を把握したもの。

- 1件の重大事態が第1号及び第2号の両方に該当する場合は、それぞれの項目に計上されている。

- 同法第28条第1項に規定する「重大事態」とは、

第1号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」

第2号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」

である。

いじめの重大事態の発生件数や調査状況

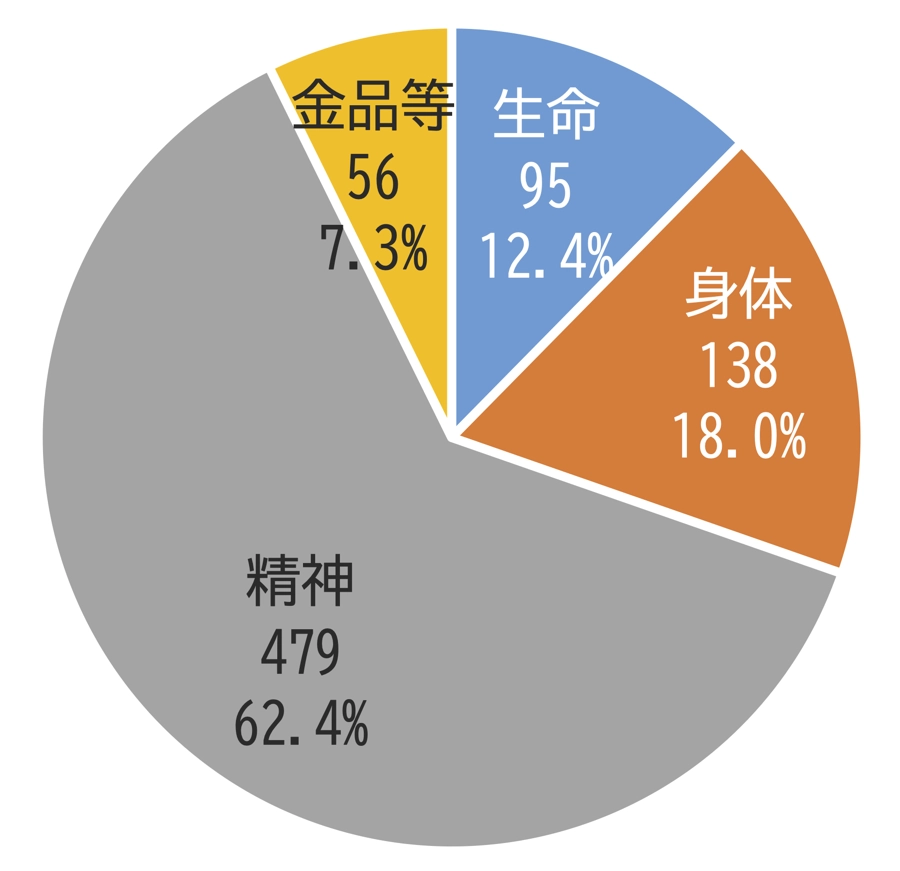

- 重大事態における第1号事案の割合は54.7%であった。(第2号事案との重複を含む。)

- 重大事態における被害の態様としては、精神的苦痛によるものが最も多く、全体の62.4%を占めており、次いで身体、生命、金品等の順となっている。

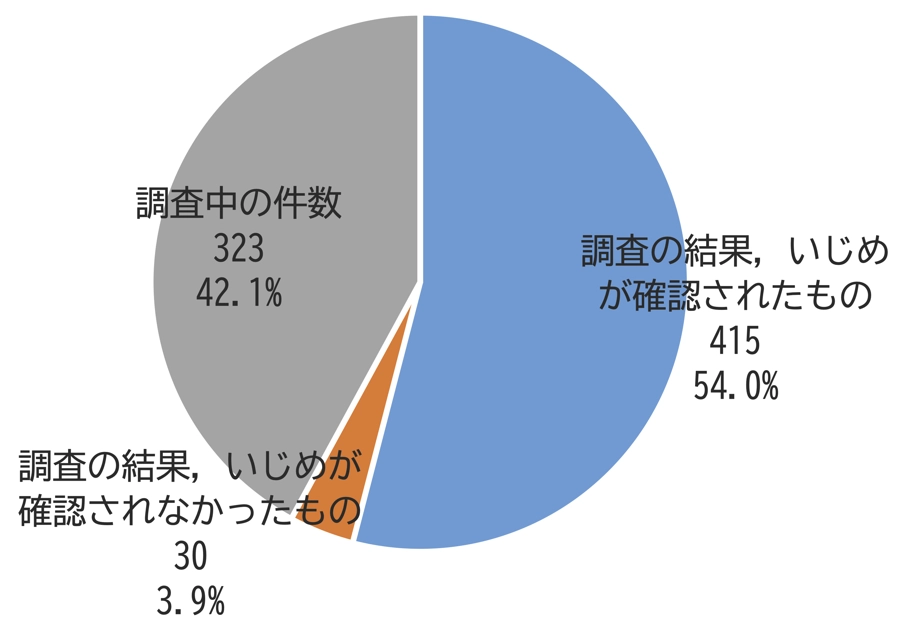

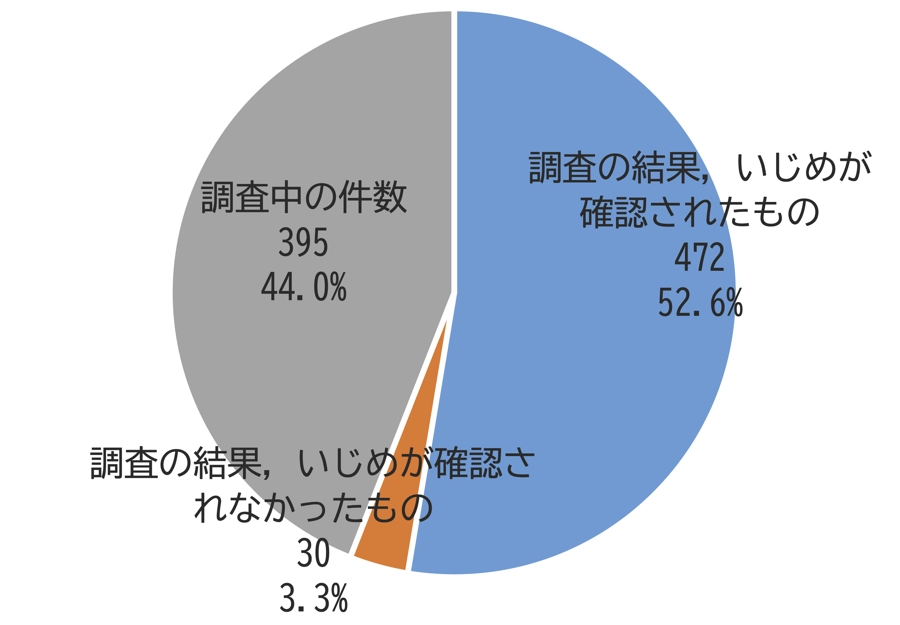

- 第1号事案の重大事態調査により、「いじめが確認されたもの」の割合は、54.0%、第2号事案においては、52.6%であった。「いじめが確認されなかったもの」の割合は第1号事案においては3.9%、第2号事案においては3.3%であった。

- 調査中の割合は、第1号事案においては42.1%、第2号事案においては44.0%であった。

「重大事態」の発生件数

第1号事案における重大な被害の態様

第1号事案における調査状況

第2号事案における調査状況

- 1件の重大事態が第1号及び第2号の両方に該当する場合は、それぞれの項目に計上されている。

「重大事態」について、重大な被害を把握する以前のいじめの対応状況

- 「重大事態」のうち、65.1%は既にいじめとして認知していた。

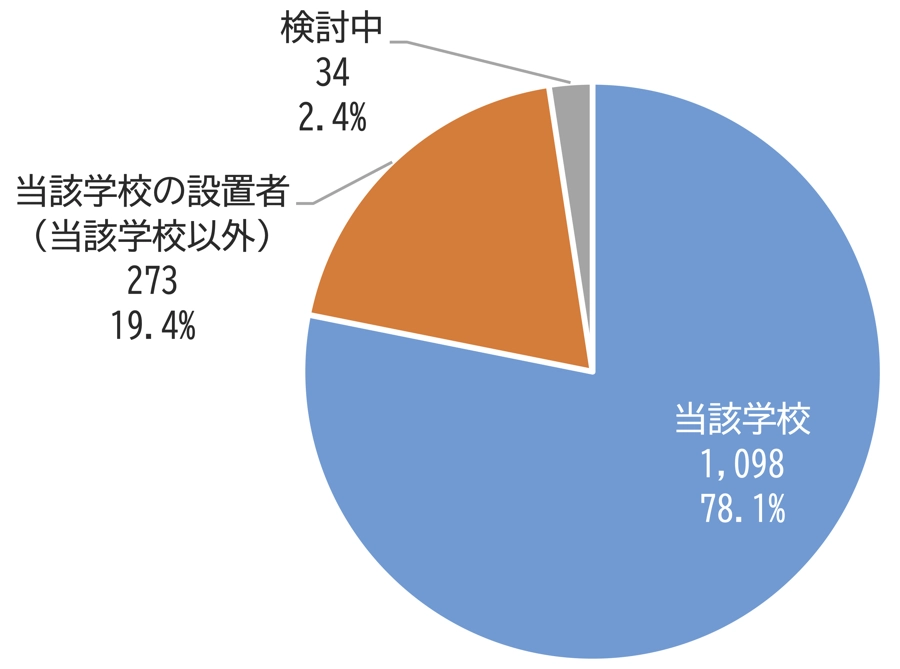

- 重大事態調査の調査主体のうち、78.1%は当該学校が占めていた。

「重大事態」の調査主体別件数

暴力行為の状況について

暴力行為の状況

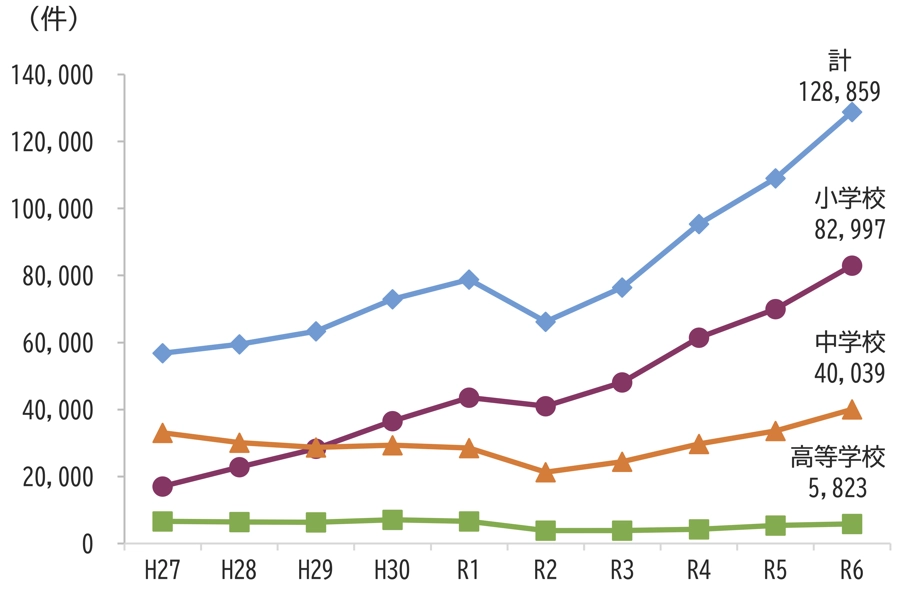

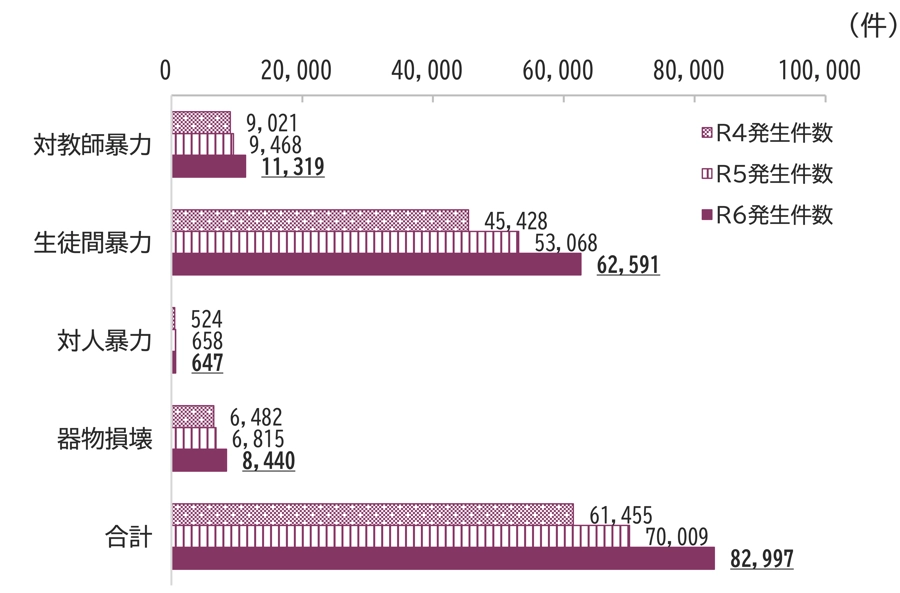

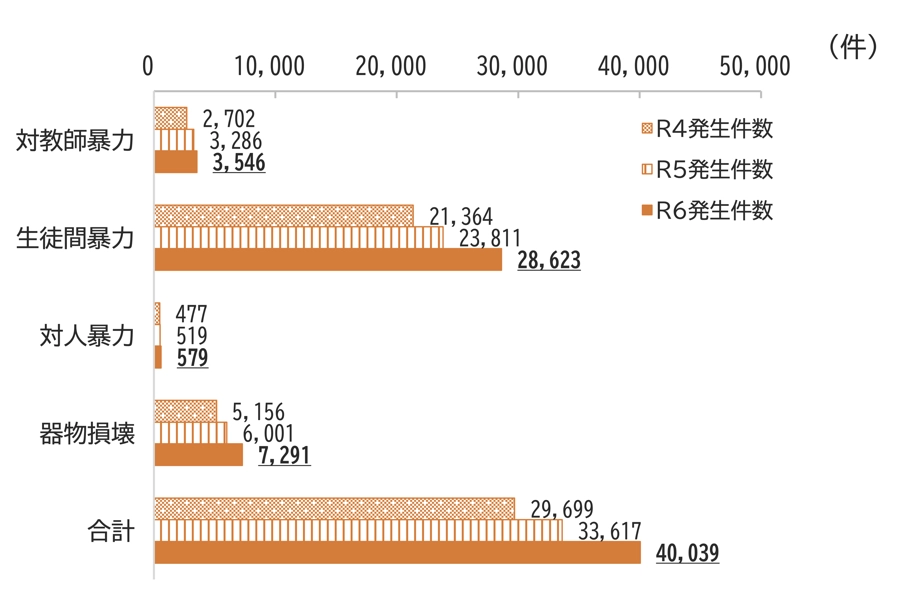

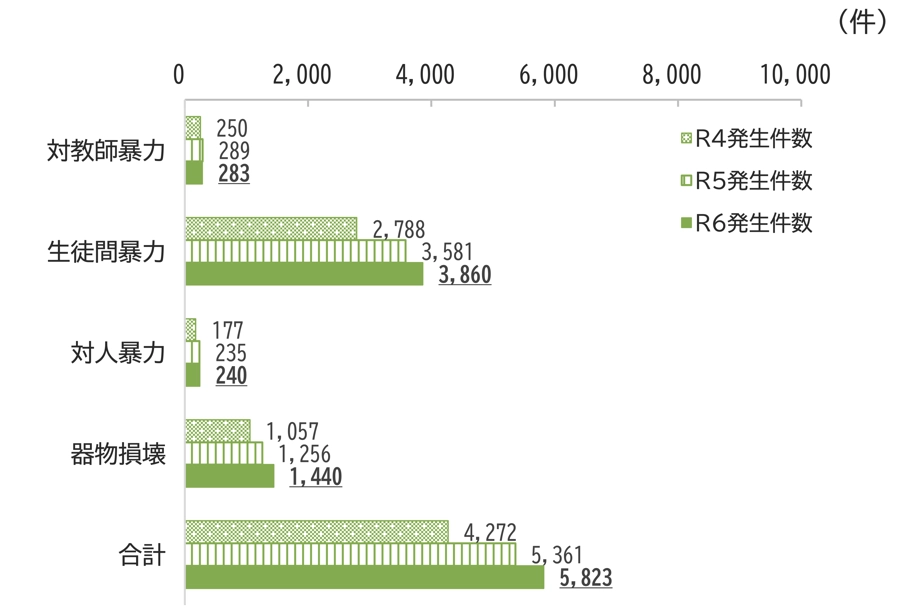

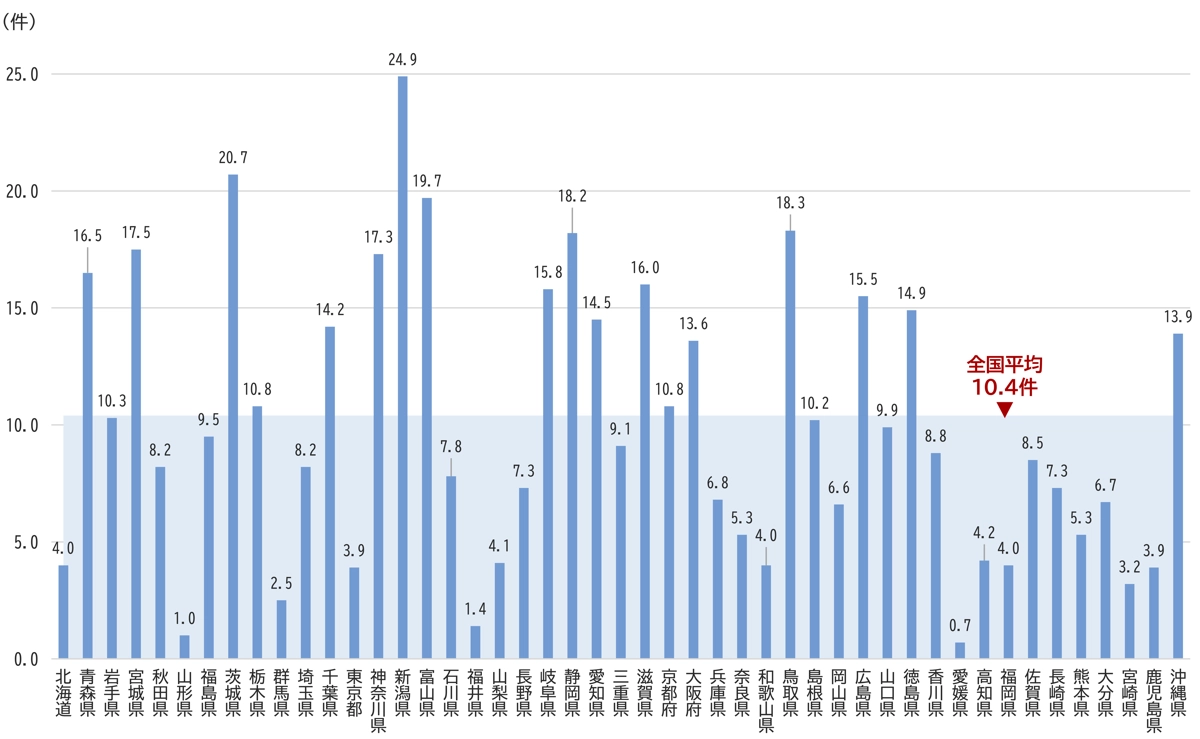

- 小・中・高等学校における暴力行為の発生件数は128,859件(前年度108,987件)であり、前年度から19,872件(18.2%)増加した。

- 学校種別の増加率は、小学校18.6%、中学校19.1%、高等学校は8.6%であった。

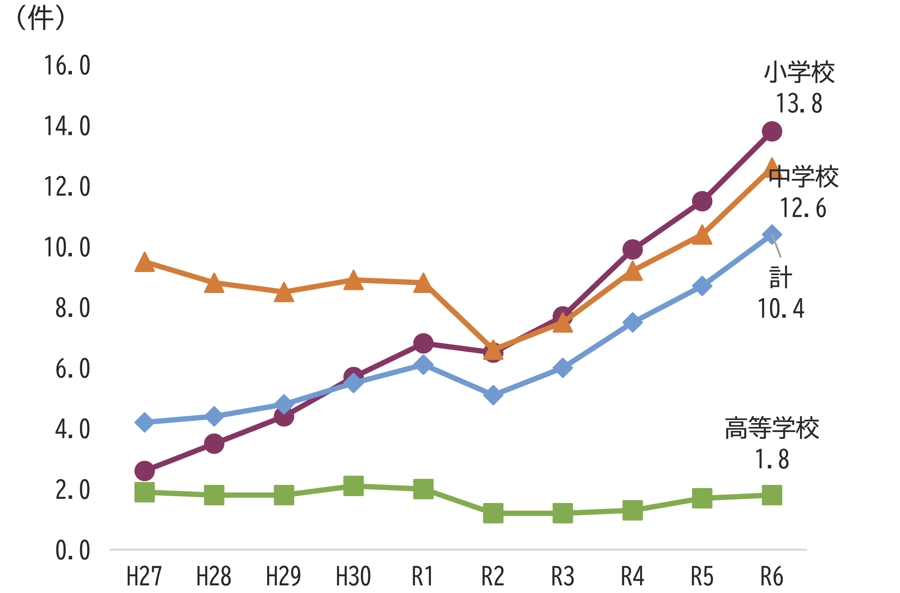

- 児童生徒1,000人当たりの発生件数は10.4件(前年度8.7件)であった。

暴力行為発生件数の推移

1,000人当たりの暴力行為発生件数の推移

暴力行為の状況:学校種別

形態別でみると、「生徒間暴力」の割合が最も高く、前年度から小学校9,523件、中学校4,812件、高等学校279件増加した。小学校

中学校

高等学校

学年別 加害児童生徒数

学年別加害児童生徒数は、小1〜高3までの各学年で前年度と比べて増加した。

都道府県別状況

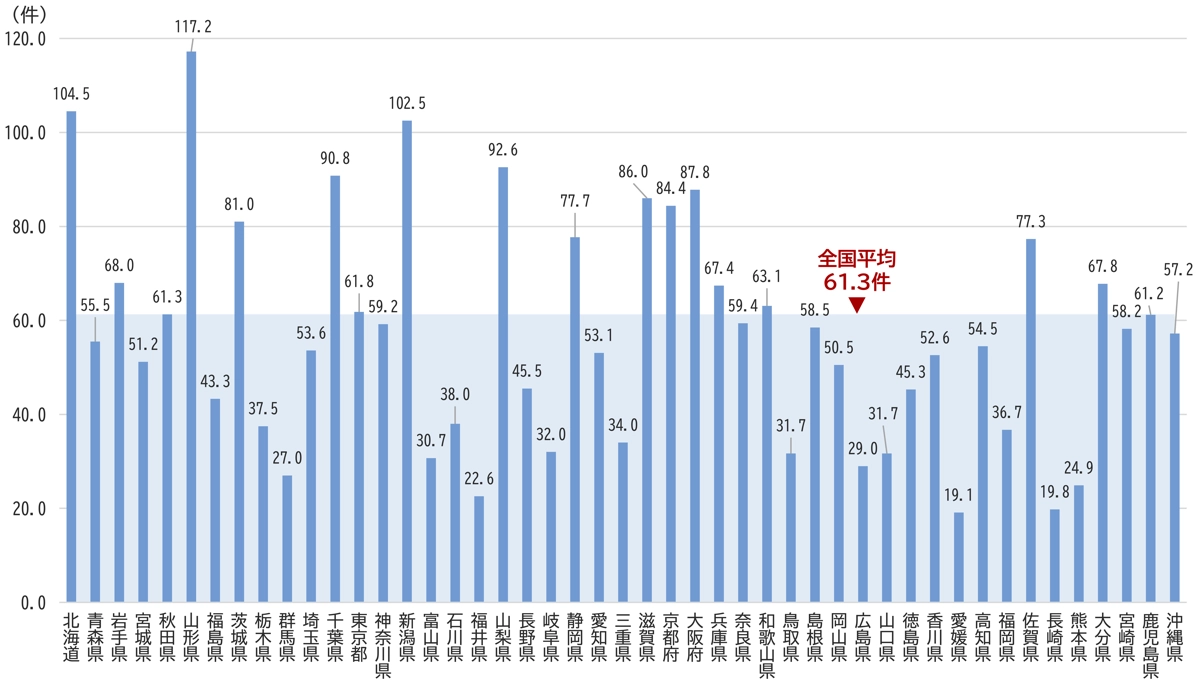

いじめの1,000人当たり認知件数

- 文部科学省としては、いじめの認知件数が多い学校について、「いじめを初期段階のものも含めて積極的に認知し、その解消に向けた取組のスタートラインに立っている」と極めて肯定的に評価する。

- いじめを認知していない学校にあっては、・・・解消に向けた対策が何らとられることなく放置されたいじめが多数潜在する場合もあると懸念している。

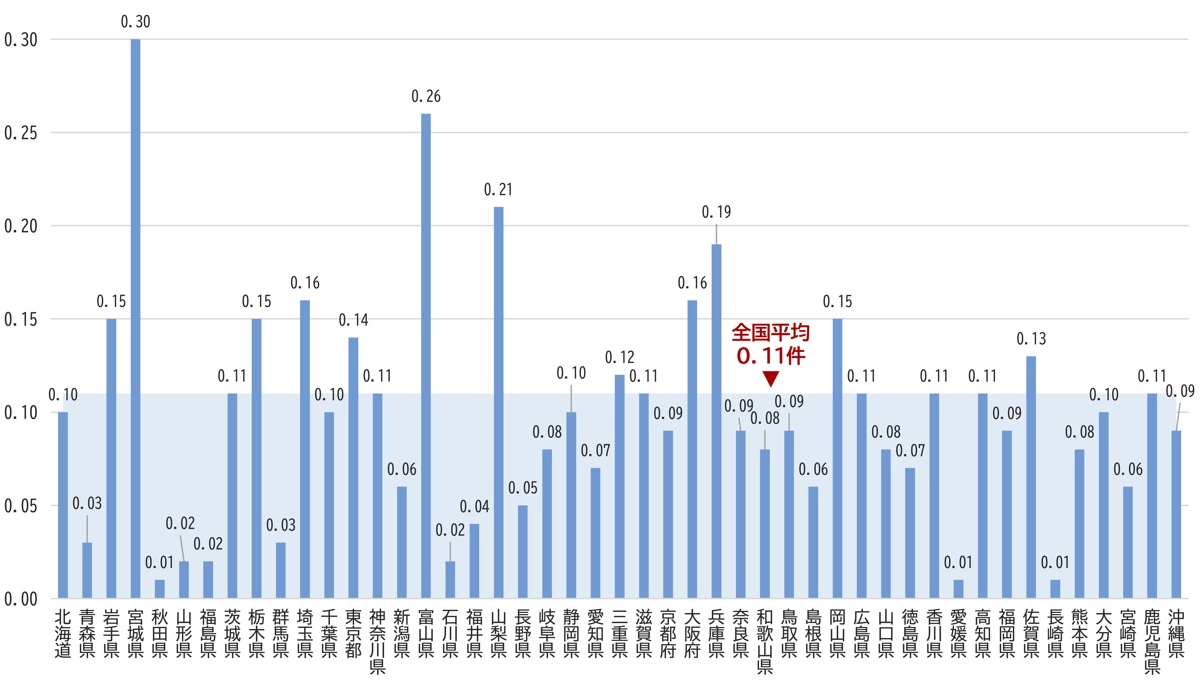

いじめ重大事態の1,000人当たり発生件数

暴力行為の1,000人当たり発生件数

調査結果のポイント

以下は、文部科学省による「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」≫ からの引用です。いじめ

- 小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は769,022件(前年度732,568件)であり、前年度から36,454件(5.0%)増加し、過去最多となった。児童生徒1,000人当たりの認知件数は61.3件(前年度57.9件)であった。認知件数は、令和2年度に一旦減少したが、その後4年連続増加した。

- 増加の背景として、いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義やいじめの積極的な認知に対する理解が広がったこと、一人一台端末を活用した心の健康観察の導入、アンケートや教育相談の充実等による児童生徒に対する見取りの精緻化、SNS等のネット上のいじめの積極的な認知が進んだこと等が考えられる。

- 年度末時点で解消していたいじめは585,349件(前年度567,710件)であり、解消率は76.1%(前年度77.5%)と、前年度に比べてやや低下した。初期段階にいじめを認知し早期対応を行ったことや、学校いじめ対策組織等による組織的な対応を行った結果、いじめが一定数解消できていると考えられる一方、SNS上のいじめなどの見えづらく解消が確認しにくい事案や、1月以降に発生したため解消の定義の「3か月」を経過しない事案の増加、安易にいじめを解消したとせず丁寧に取り組む傾向等があると考えられる。

いじめ重大事態

いじめの重大事態の発生件数は1,405件(前年度1,306件)であり、前年度から99件(7.6%)増加し、過去最多となったものの、増加率は前年度と比べて低下した(R5:42.1%→R6:7.6%)。増加の背景として、いじめ防止対策推進法の理解が進んだことや、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂による重大事態の積極的な認定、保護者の意向を尊重した対応がなされるようになったことが考えられる。一方、学校としていじめの兆候を見逃してしまうなどの早期発見・早期対応への課題や、個々の教員が一人で抱え込んでしまうなどの組織的な対応への課題があったことも考えられる。なお、重大事態のうち、490件(34.9%)(前年度490件…37.5%)は、重大事態として把握する以前にはいじめとして認知されていなかった。

暴力行為

- 小・中・高等学校における暴力行為の発生件数は128,859件(前年度108,987件)であり、前年度から19,872件(18.2%)増加し、過去最多となった。児童生徒1,000人当たりの発生件数は10.4件(前年度8.7件)であった。発生件数は令和2年度に一旦減少したが、その後4年連続増加した。

- 増加の背景として、いじめの認知に伴うものや児童生徒に対する見取りの精緻化によって把握が増えたことが考えられる。併せて、一度暴力行為を行った児童生徒へのアセスメントに基づく対応への課題等があったことも考えられる。

いじめ対策については、いじめ防止対策推進法等に基づき、積極的認知や組織的対応の徹底、いじめ重大事態への適切な対処を推進するとともに、未然防止、早期対応を進める。

具体的には、令和8年度概算要求において、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置による教育相談体制の充実、多職種の専門家によるいじめ対応伴走支援チーム(仮称)の教育委員会への設置、いじめ未然防止教育のモデル構築推進等のために必要な経費を計上しており、いじめの未然防止から再発防止に至るまで、総合的な取組を推進していく。

併せて、令和6年8月に改訂した「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の周知・徹底を通じて、教育委員会や学校における円滑かつ適切な重大事態の調査の実施及び被害児童生徒や保護者等に寄り添った対応を促すほか、1人1台端末の活用等による心の健康観察、教育相談の実施等を通じ、いじめの早期発見・早期対応を推進する。

加えて、こども家庭庁とも連携しつつ、関係省庁を構成員とする「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議」、有識者による「いじめ防止対策協議会」等を通じて、取組の検証・いじめ防止対策の強化を図る。また、現在、こども家庭庁及び文部科学省において、重大事態調査報告書を活用し、いじめの重大化要因等の分析を行っており、今後、この分析結果を踏まえ、いじめの重大化予防を促していく。なお、こども家庭庁では、令和8年度概算要求において、いじめなど学校関係の多様な悩みや課題に対応するため、地域における関係機関のネットワーク構築を図り、こども・保護者を支援する体制整備や、首長部局におけるいじめ解消のモデル事例の普及に向けた取組等の推進に必要な経費を計上しており、こども家庭庁をはじめとする関係省庁とも連携し、社会総がかりでのいじめ防止対策を進めていく。

関連情報