インターネットとの向き合い方

ニセ・誤情報にだまされないために

インターネットは誰もが利用できる公共のインフラですが、意図的/意識的に作られたウソ、虚偽の情報も溢れています。ニセ・誤情報に私たちはなぜだまされるか、だまされたらどうする、だまれないためにはなどについて、総務省情報流通行政局の啓発資料「ニセ・誤情報にだまされないために」をもとにまとめています。

このページでは、一般的に使われている「フェイクニュース」という単語を使っていません。

「フェイクニュース」という単語は、一般的に間違いやウソの情報を指す意味で使われますが、「フェイクニュース」という単語自体、その言葉が生まれ、使われ始めてからまだ日が浅く、言葉の意味や使い方がしっかりと定まっていません。そのため、嘘、デマ、陰謀論、プロパガンダ、誤情報、扇情的(せんじょうてき)なゴシップ、ディープフェイクなど、実に様々な意味で「フェイクニュース」という単語が使われています。

それらを踏まえて、このページでは、「フェイクニュース」の代わりに「ニセ・誤情報」という表現を使います。

「ニセ・誤情報」ってなに

意図的/意識的 に作られたウソ、虚偽の情報

ニセ情報とは

英語ではディスインフォメーション。

これは

意図的、意識的に作られたウソ、わざと作られた誤りのことです。

意図的ということは、うっかり、勘違いではありません。何かしら狙いがあって作られたウソ、ということになります。

ニセ情報の具体例

あの事件や災害は陰謀によるもの

事件・災害の際に「このテロは〇〇から世間の目を逸らす、政府の陰謀」とか、「あの地震は地震兵器のせい」といった主張を目にすることがあります。

このような情報は、意図的に作られていることもあります。

2013年のボストンマラソン爆破事件では、「あのテロは米政府の仕業、策略だ」と主張する情報が拡散したそうです。

また、自然災害の多い日本では、地震や台風の度に「災害を引き起こす装置によるもの」などのデマが流れやすいとされています。

勘違い/誤解 により拡散した間違い情報

誤情報とは

英語ではミスインフォメーション。これは勘違いや誤解、うっかり慌てて意味を取り違えてしまったなどです。

つまり、悪気はなかったんだけれども、結果的に情報を誤って理解して、それが広まってしまったね、というケースです。

ニセ情報は意図的に、わざと作られているので、その点は大きく違います。

誤情報の具体例

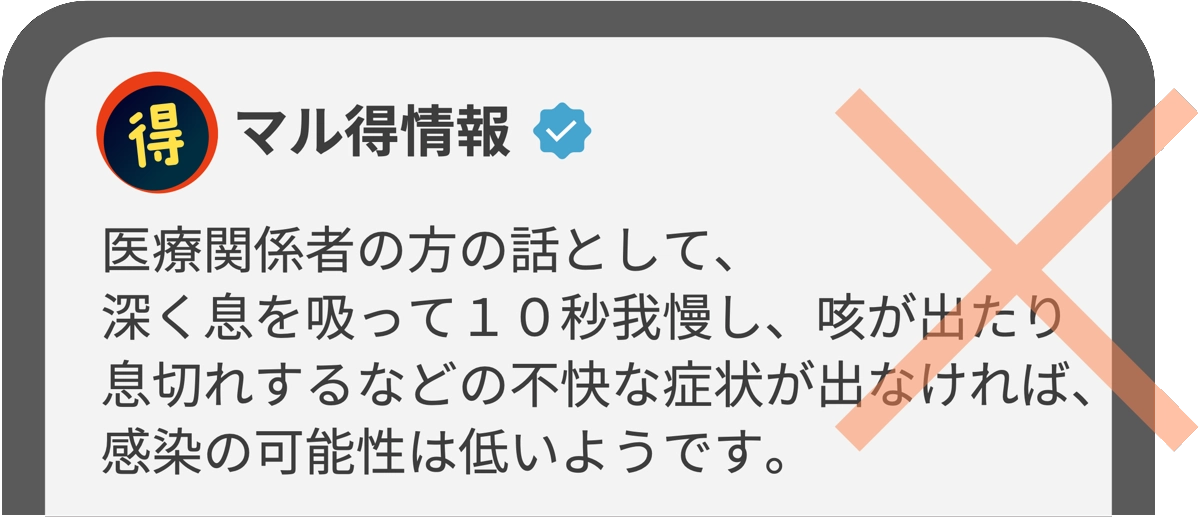

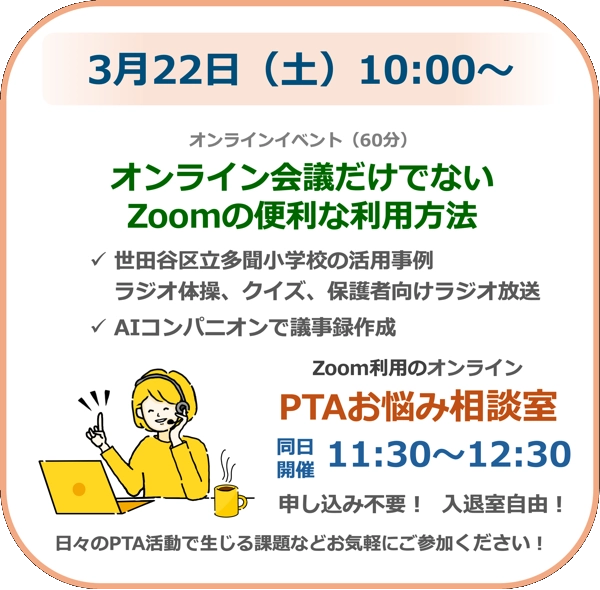

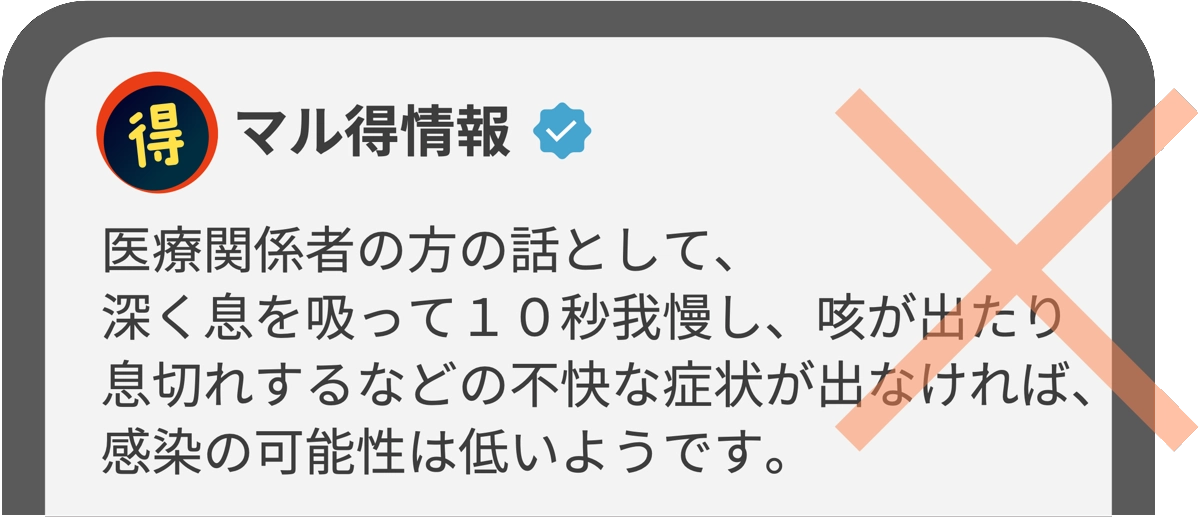

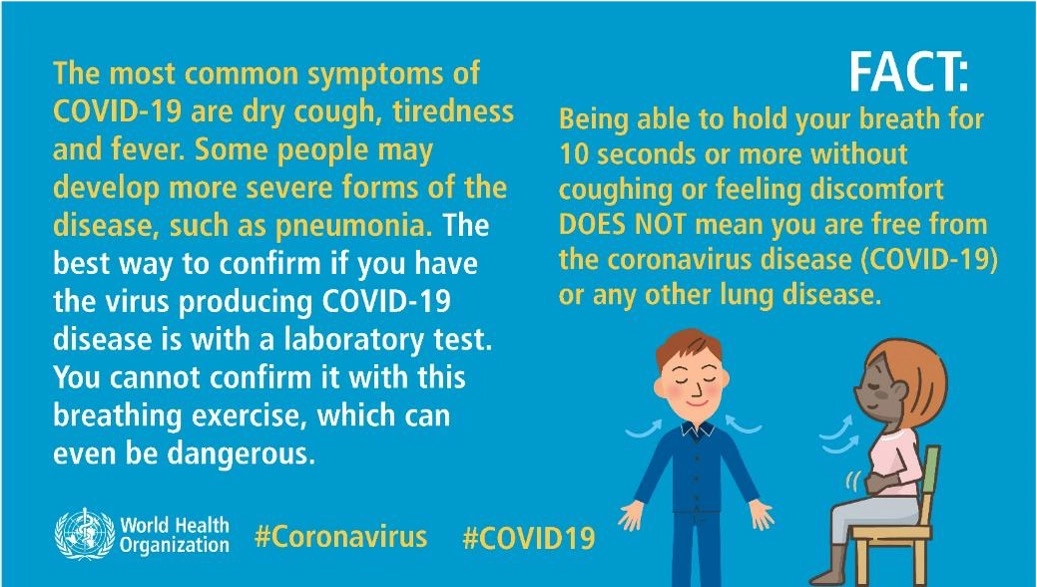

世界で拡散「新型コロナの誤ったセルフチェック」

2020年4月、新型コロナ騒ぎが始まって2、3か月過ぎた頃、「息を深く吸って10秒我慢できれば、新型コロナに感染していない」という間違った情報が、メッセージアプリなどで拡散されました。

何の根拠も無いデマだったのですが、「台湾の専門家が言っていた」「東京の看護師から聞いた」などいくつかのパターンがあり、新型コロナへの不安が高まっていた時期だったこともあり、一気に拡散してしまいました。

WHOも注意喚起

「新型コロナに感染すると知らぬ間に肺が弱くなる、だから肺に圧力をかけると確認できるのだ」という、いかにもそれらしい間違った情報が重なりあい、デマが出来上がってしまったようです。これは世界規模で広まっていて、WHOも代表的な誤情報の一つとして注意喚起しています。

出所:WHO Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Mythbusters

≫

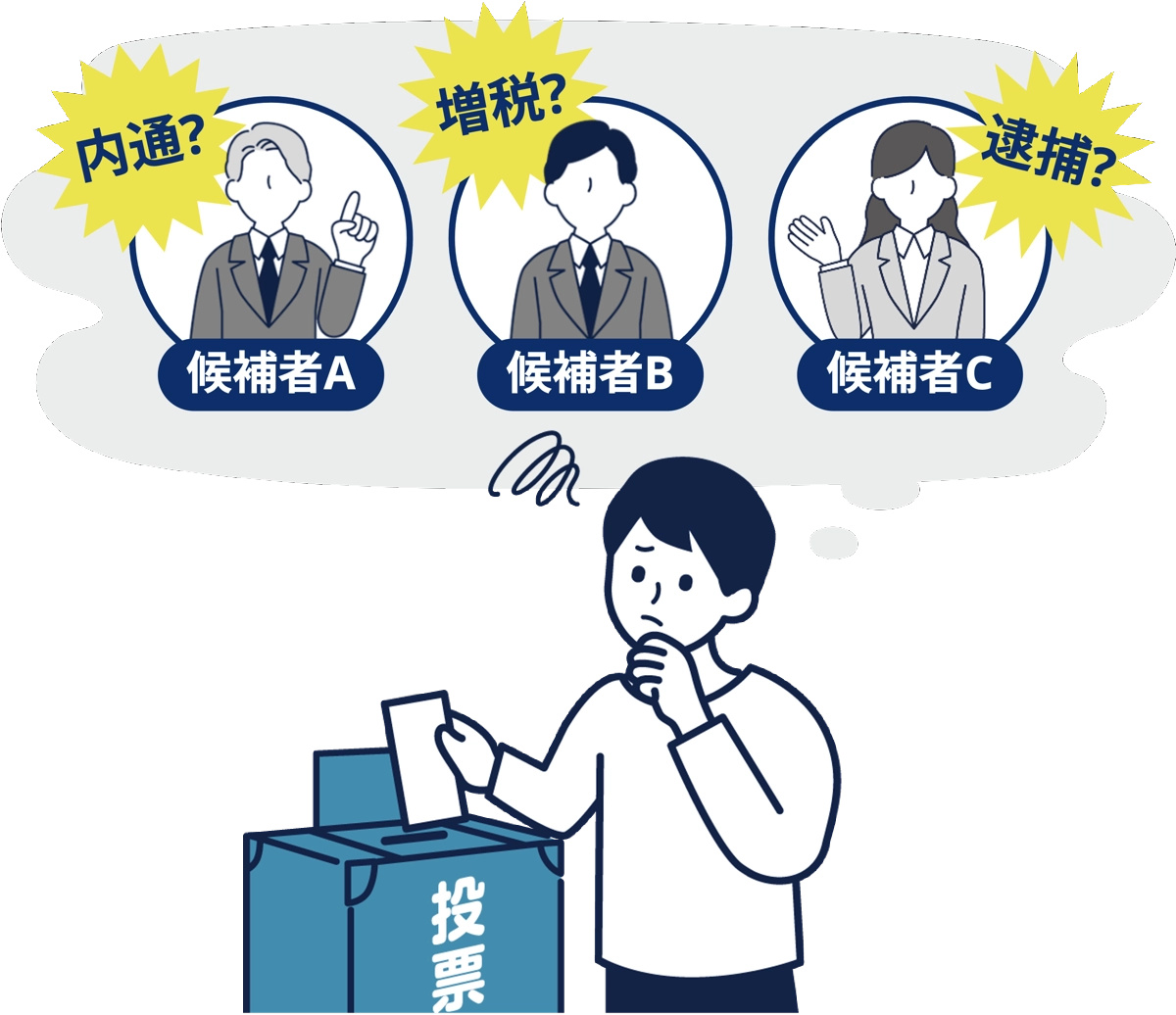

政治的なニセ・誤情報の具体例

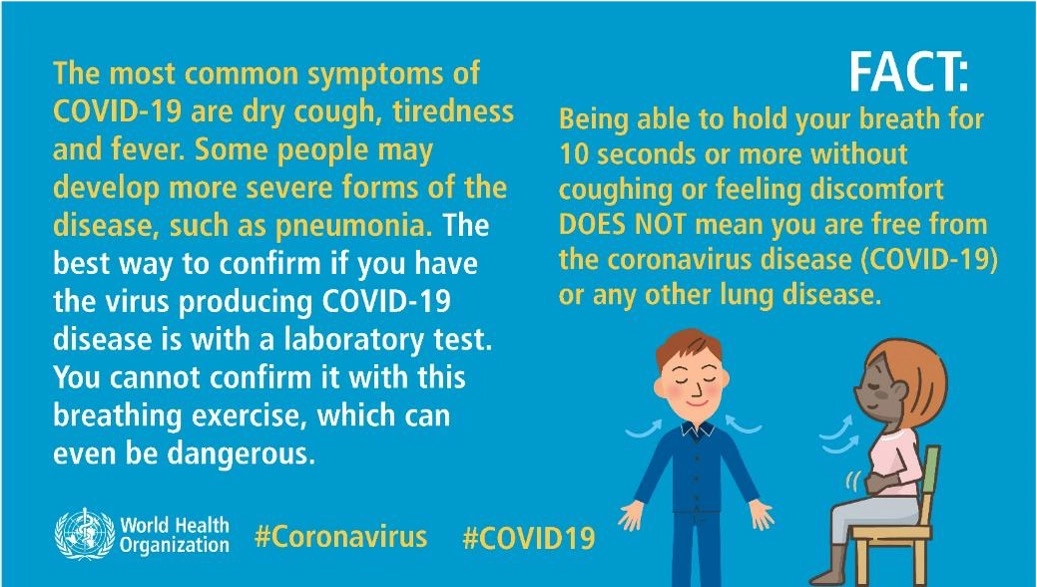

根拠のない情報が選挙に影響を与える可能性がある

様々な分野で広まっていますが、特に政治分野は関わりが深く、選挙が行われると、その前後に大量のニセ・誤情報が飛び交います。

これは、ある政治家に対し、「外国と通じている」「増税主義者だ」「もうすぐ逮捕される」など全く根拠のない情報を流布し、有権者に誤った印象を植え付けようとした事例になります。

これは選挙の度によく見かける、スタンダードな事例で、一人ひとりの判断に影響を与えてしまう可能性もあるのです。

ニセ・誤情報の具体例

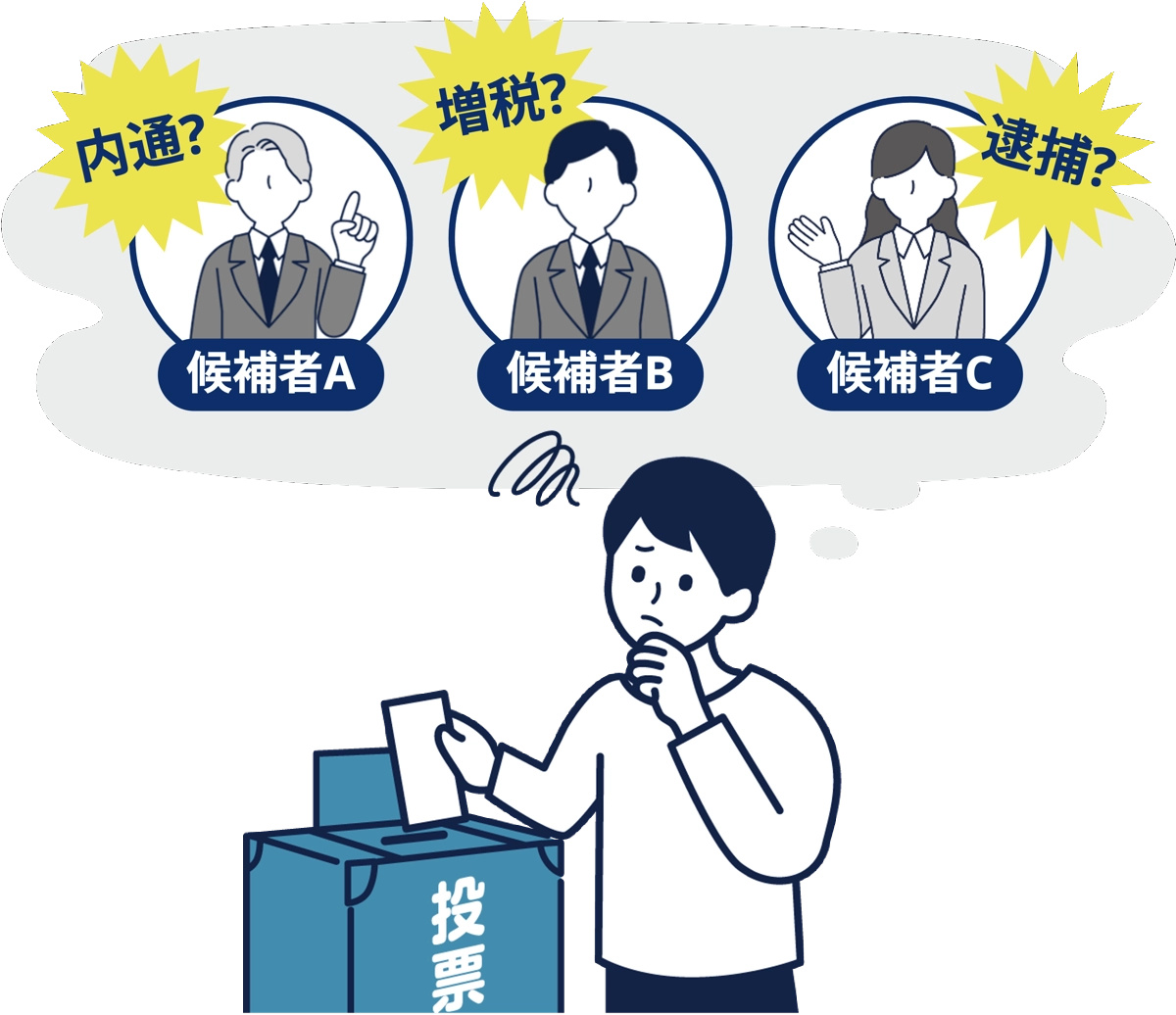

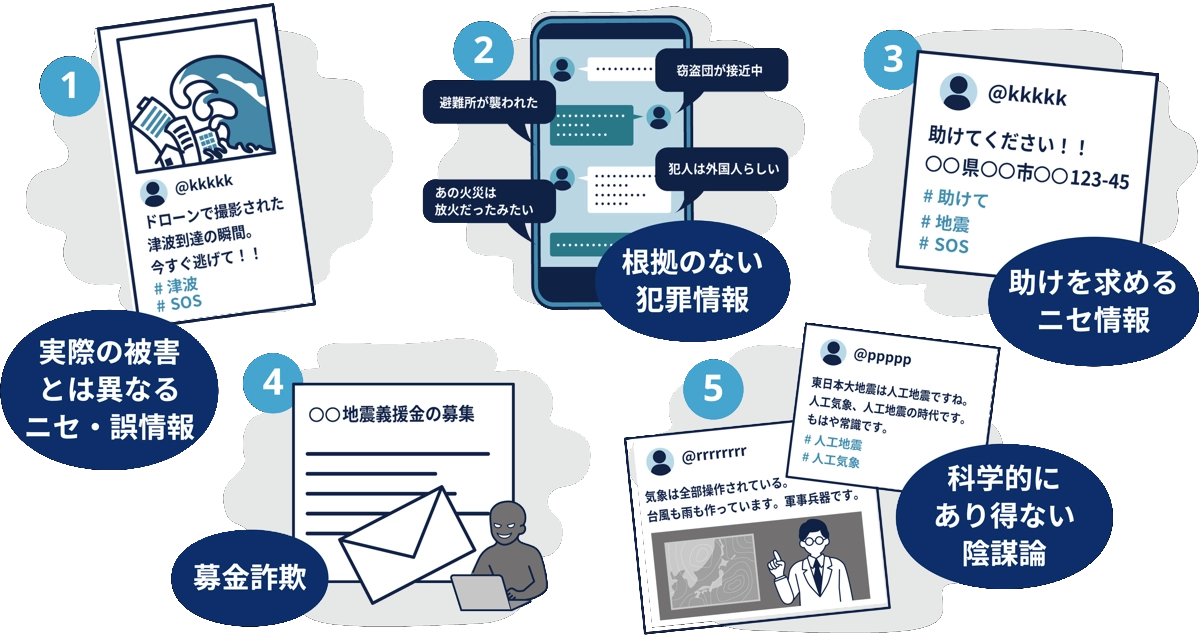

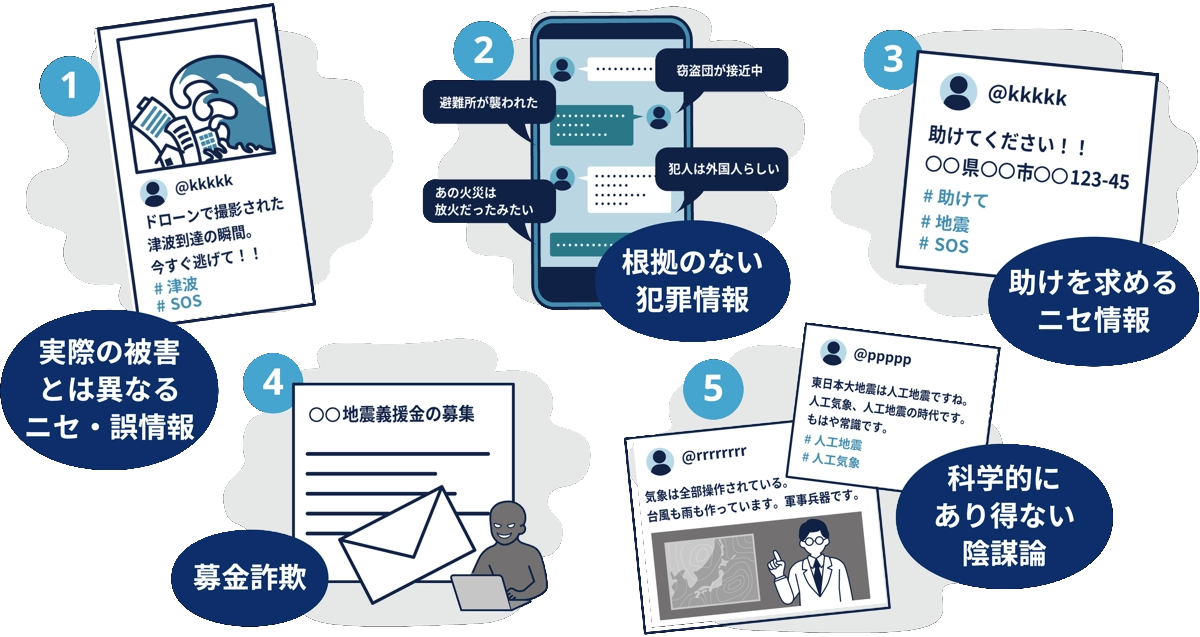

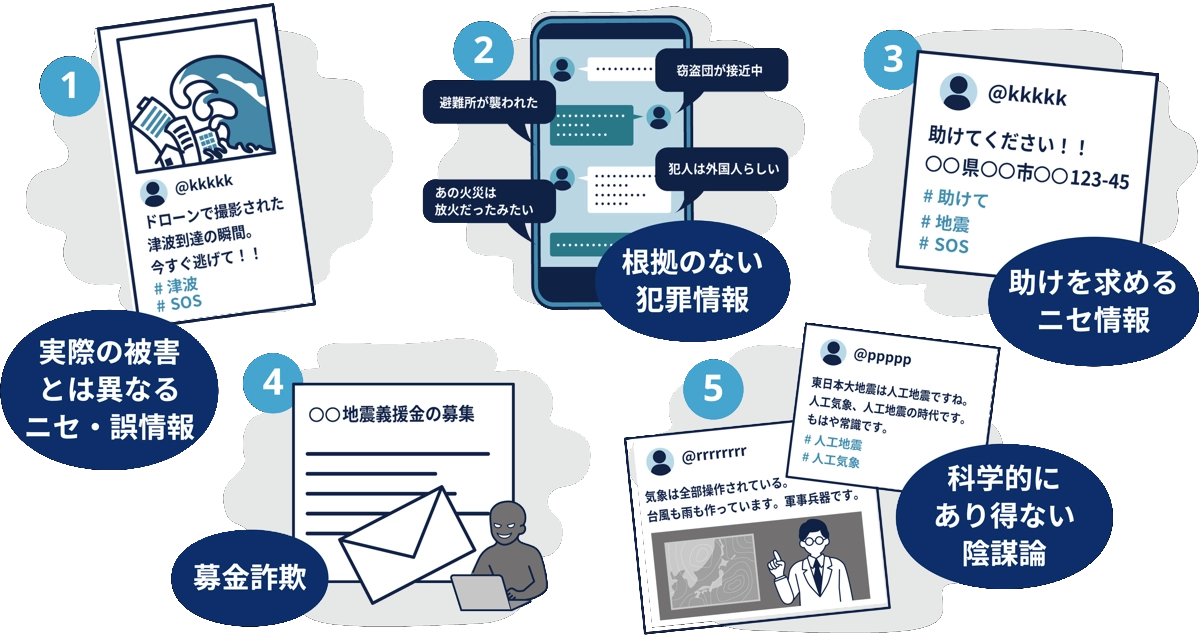

災害時に広まるニセ・誤情報

災害時には特に、ニセ・誤情報が多数発生します。

「急を要する」といった状況により、うっかり間違った情報を広めてしまうケースも少なくありません。

ニセ情報は人間のそういった感情を悪用し、情報を拡散させようとします。

パターンとしては、次の5つがあります。

- 実際の被害とは異なるニセ・誤情報

- 根拠のない犯罪情報

- 助けを求めるニセ情報

- 募金・義援金詐

- 科学的にあり得ない陰謀論

近年、大きな災害が起きている最中にもかかわらず、SNSの閲覧数を稼いで収益を得る目的で、ウソの救助要請を投稿したケースも発生しています。

本当に救援が必要な人たちの命に関わる悪質な行為ですし、実際そのような投稿をおこなった人が逮捕された例もあります。

また、意図的に地震を起こす、台風を作り出すといった、科学的にあり得ない誤情報については、基本的な科学知識をしっかり身につけることで対処する必要があります

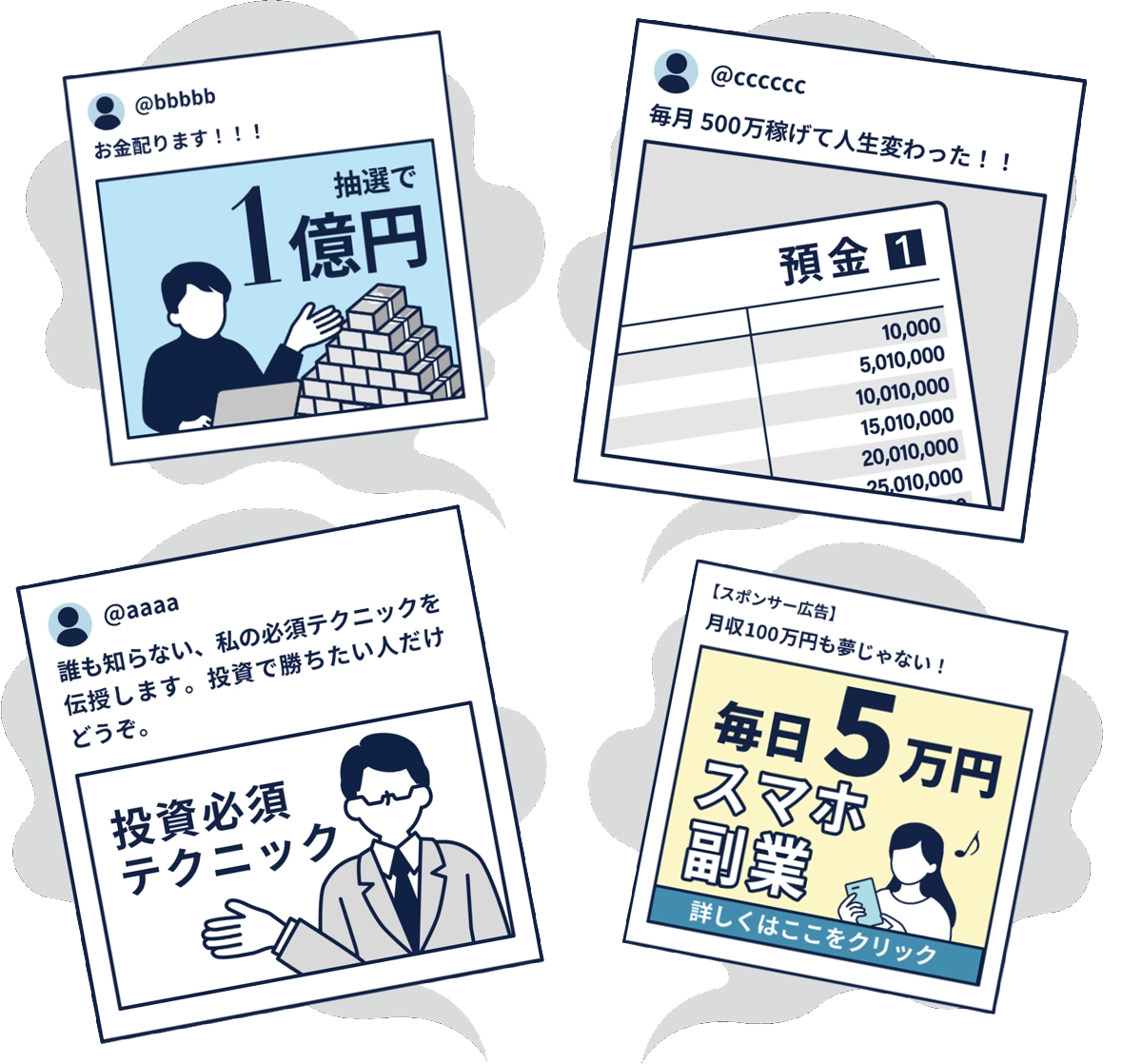

ニセ情報の具体例

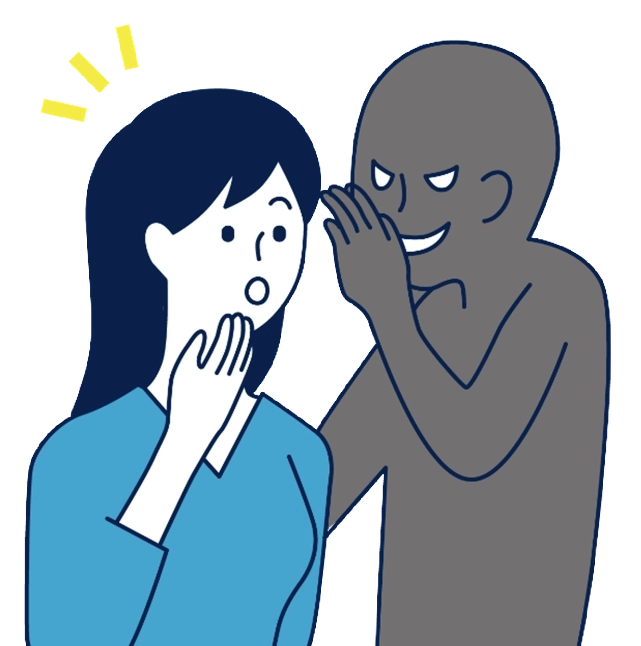

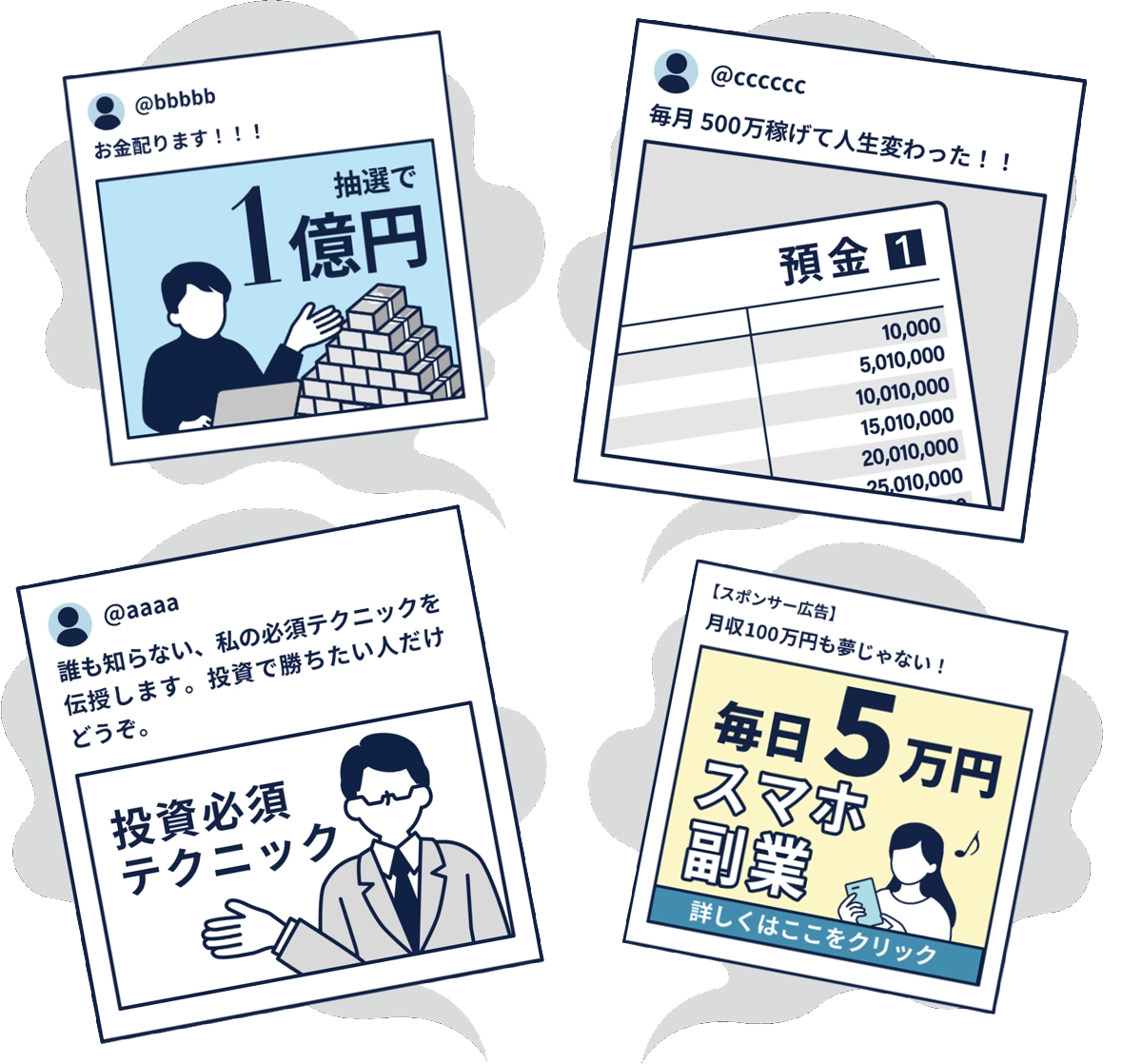

人の欲望や不安につけこむニセ情報

人間の欲望や将来の不安に付け込む犯罪は、まさにニセ情報の宝庫です。

SNSの「投資の必勝法」「簡単に稼げる副業」「お金を配ります」「これだけ儲かった」などの投稿に反応した人がターゲットにされ、偽アプリ、やらせのチャットグループに誘導されて、お金を盗まれたり、保証金、準備金などの名目でお金を払わせ、そのまま連絡が取れなくなる、というケースが発生しています。

著名人の画像を勝手に使用し、多額の利益が得られるように見える画像を添付するなど、巧妙な手段が使われています。

私たちはなぜだまされるのか?

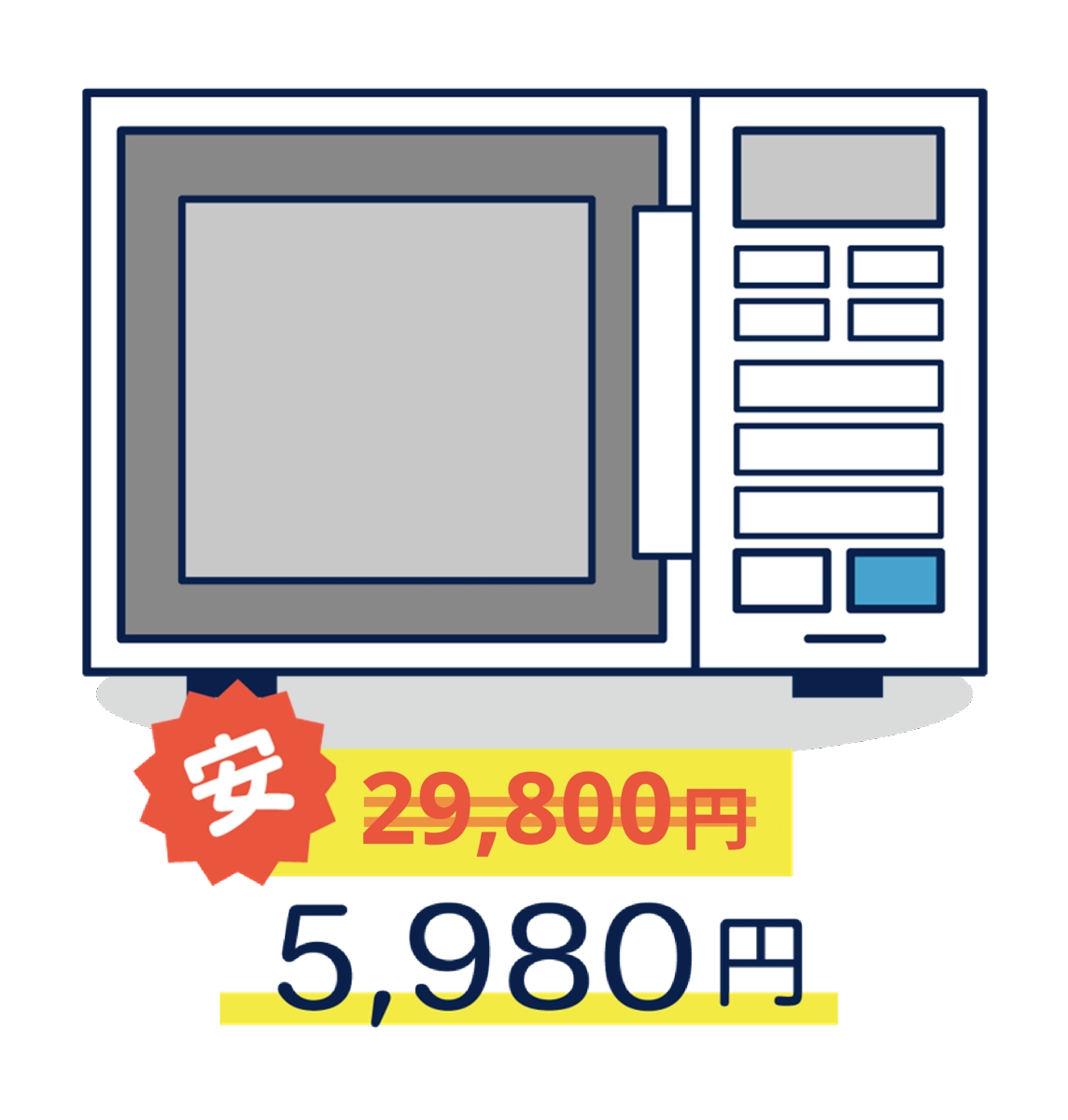

同じ商品ですが ・・・ 気になるのはAとB、どっち?

実はメーカーも型番も全く同じ、同一の商品なんですが、皆さんはどちらの電子レンジが気になりますか?

もしどちらか一つを購入するとしたら、「A」「B」どちらの電子レンジを選ぶでしょうか?

実は多くの方が「B」を選びます。その理由は、ただ「値引き品」とだけ書かれたAよりも、値引き前の値段が表示されて、どれくらい安くなっているか具体的に分かるBの方が、なぜか「お得」だと感じてしまい、選びたくなるという心理なんです。

でも実際は、どちらも全く同じ商品、同じ値段です。

同じ光景を見ているのに、なぜ?

ここは野球場。プロ野球の試合が行われています。

「さあ、バッターが打った!打球が伸びた伸びた、これはポールギリギリだ、入るか、どっちだ、どっちだ!」 ワー!という客席全体からの歓声。

プロ野球の試合で良くみられる光景です。ポールギリギリの際どい打球。ホームランかファウルか判断が難しい場面。ビデオ判定しないと分からないくらいの微妙な打球です。

それなのに …

攻撃側の観客はホームランだと判断して「やったー!」と喜び、守備側の観客はファウルだと判断して「危なかった!」と喜んでいます。

目の前で起きている出来事、いま見ている光景ですら、それぞれ自分の立場で「〇〇だったらいいなあ」という方に見えてしまう。それを事実だと思ってしまう。これは人間の本能です。

心理現象「認知バイアス」のせいかも?

人は、自分の願望や経験、思い込み、周囲の環境によって、無意識のうちに合理的ではない、かたよった判断をすることがあります。

同じ値段の同じ電子レンジなら、どっちを選んでも一緒だし、同じ打球を見ているのだから、攻撃側と守備側での反応も同じはずです。

でもそうならないのは、認知バイアスの仕業と言われ、私たちの生活の様々な場面で起きています。

「認知バイアス」を別の言葉で表現すると …

人は「信じたいもの」を信じる。

私たちは、いろいろな情報をもとに合理的な判断をしている、と思いたいのですが、実は「そうだったらいいな」という感情、信じたいという気持ちにかなり支配されています。

だから、何かを選ぶ、判断する時、無意識のうちに自分の願望が組み込まれた行動をしてしまうのです。

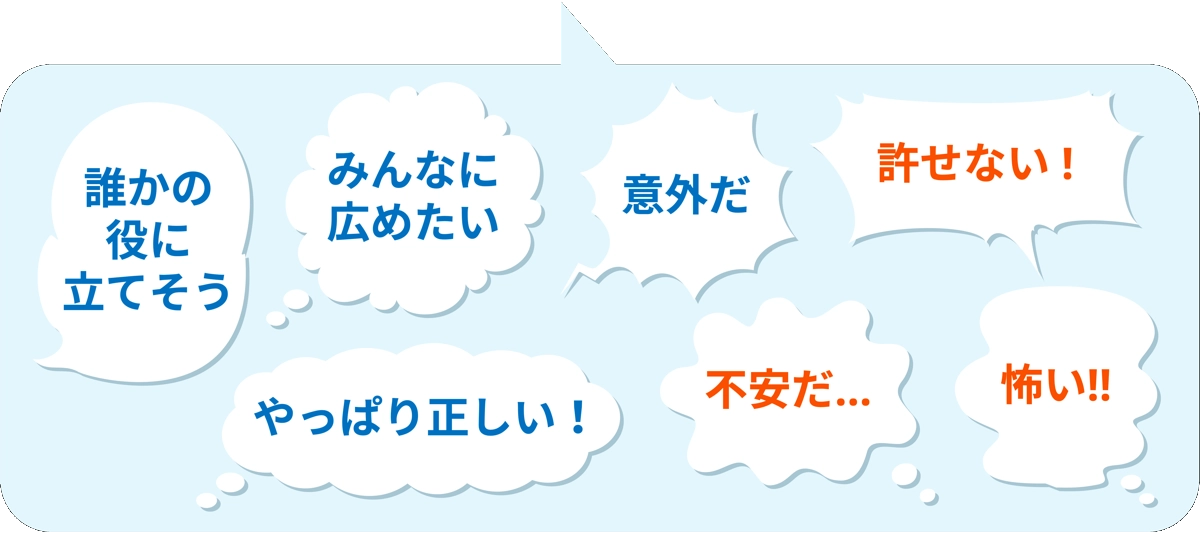

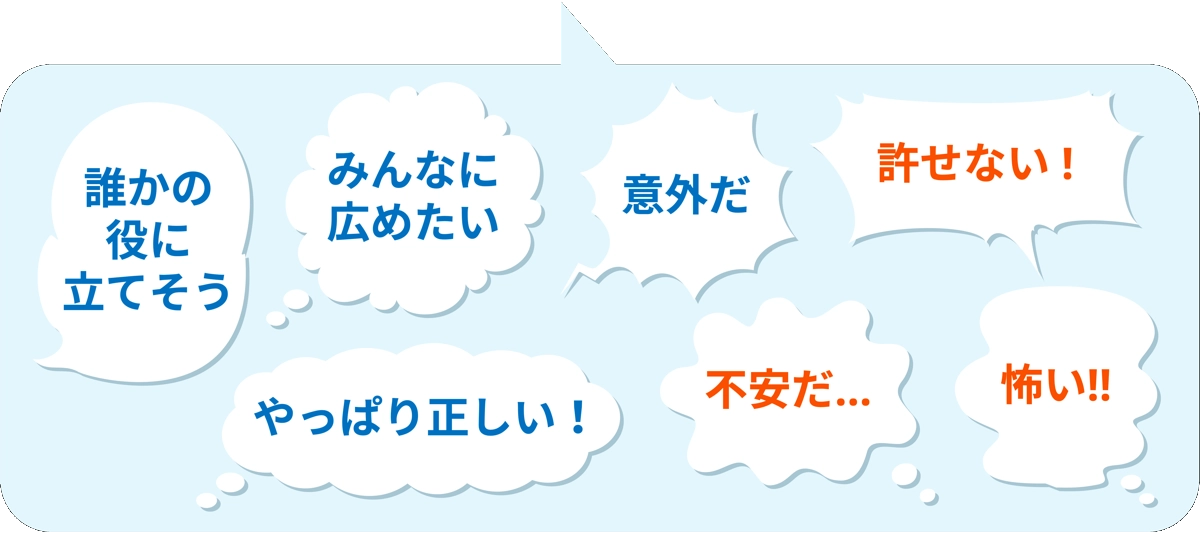

こういった「みんなに広めたい」「意外だ」「やっぱり正しい」など情報は拡散させたくなります。また「本当なら大変だよこれ!」という情報も拡散させたくなります。

人に言いたい、拡散させたいという動機は、「その情報が本当だったらいいな」「信じたいな」という感情を呼び起こしてしまうので、その結果、無意識のうちに、その情報を信じようとしてしまうのです。

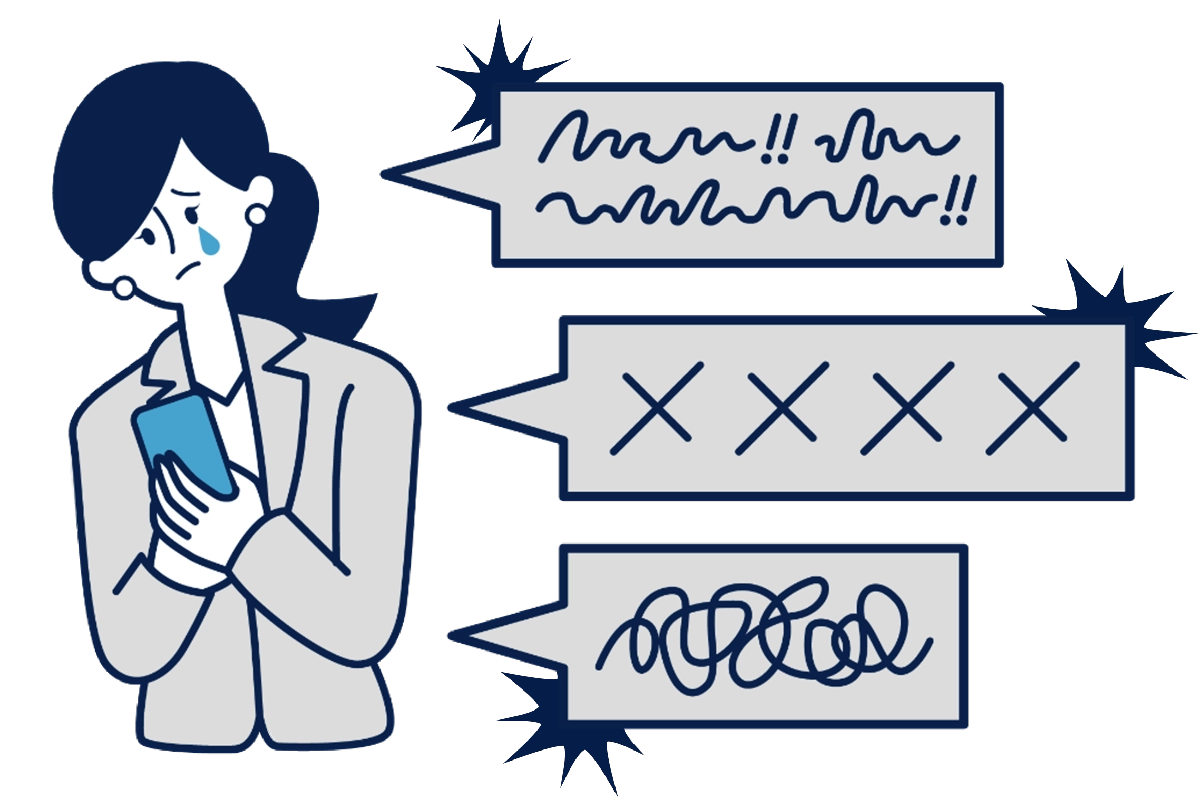

私たちは興味・不安・怒りで情報を拡散させる

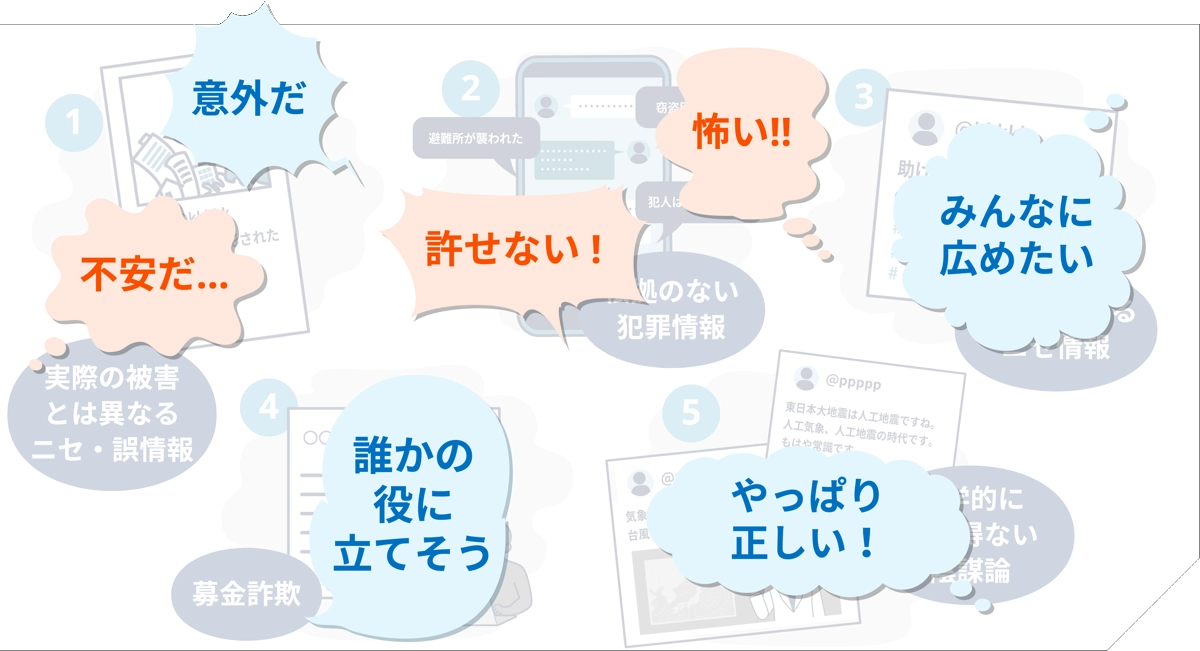

私たちの感情、例えばその情報に対する興味、不安な感情、心配な気持ち、さらには湧き上がる怒りの感情なども、人間が情報を拡散させてしまう動機になりえます。

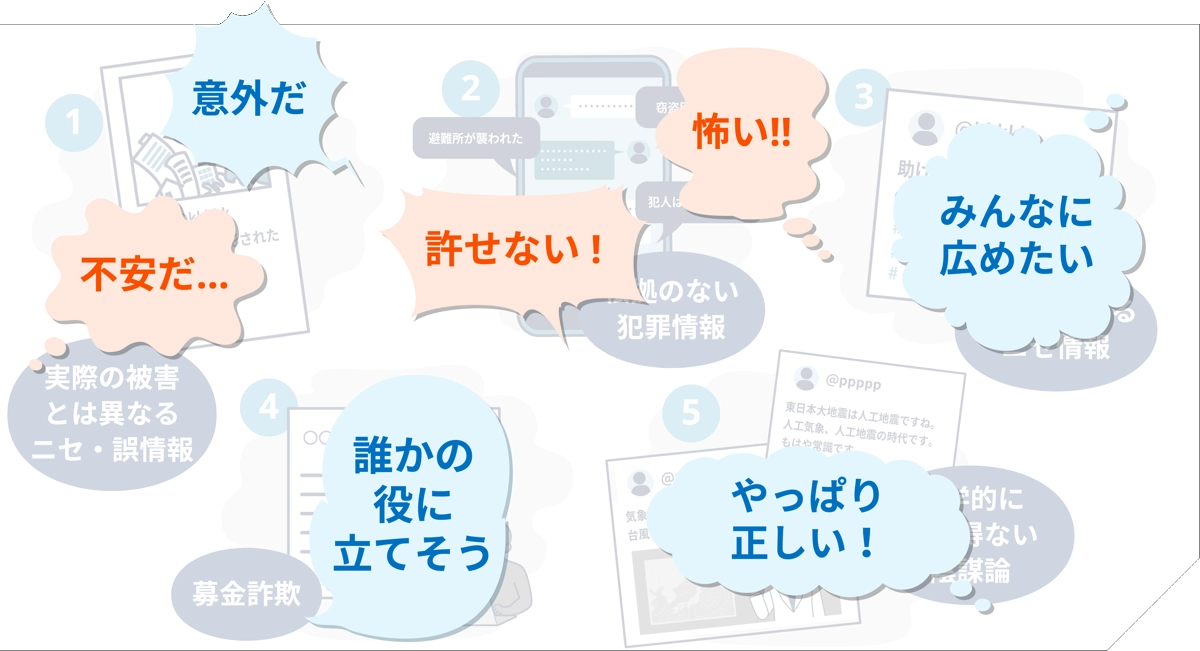

人間の感情が極限まで高まる場合として、大きな災害が起き、情報が錯綜している時が想定されます。

このような、災害時に広がるニセ・誤情報の事例は、勘違いによる誤情報や、善意から拡散させてしまっている誤情報もあれば、初めから悪意を持って拡散させようとしているニセ情報もあります。

災害時には拡散させたくなるような要素が備わっており、災害時はその場ですぐに判断を求められる場面が多いので、これらは広く拡散してしまうのです。

「ニセ・誤情報」には、

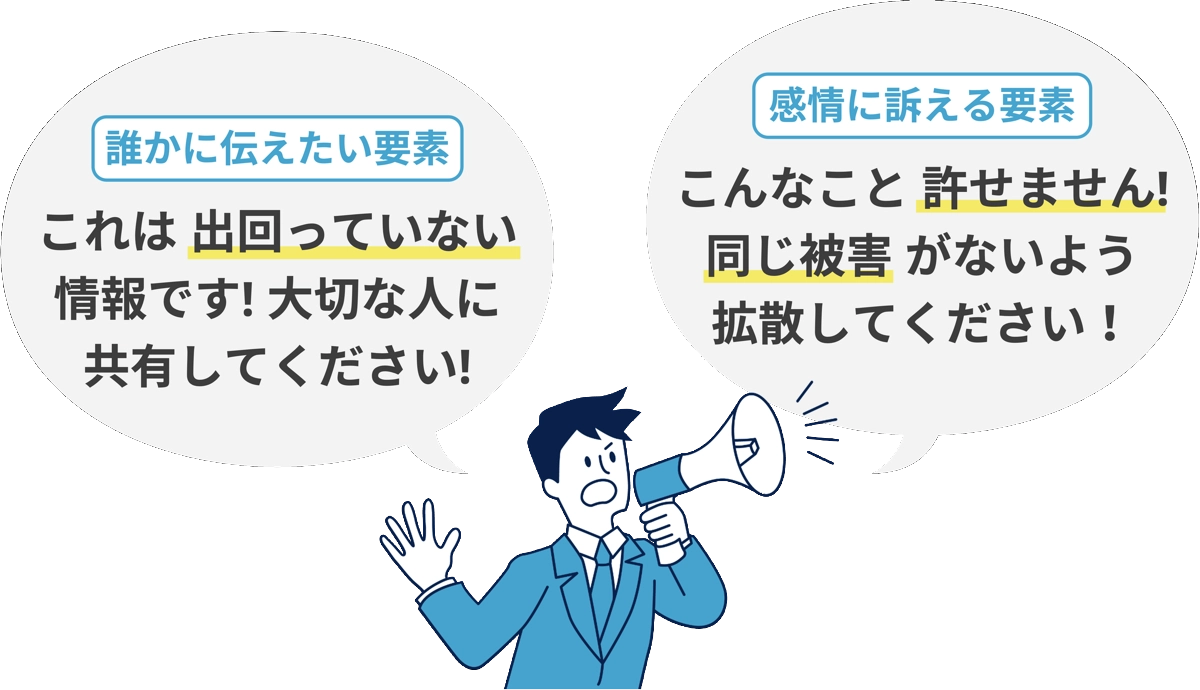

誰かに伝えたい要素、感情に訴える要素があるため共感・拡散されやすい

「ニセ・誤情報」は、誰かに伝えたいと思わせ、感情に訴える要素を持っています。

だから拡散されやすいのです。

誰かに伝えたくなるから広まるし、教えなきゃって思わせるから広がっていくわけです。

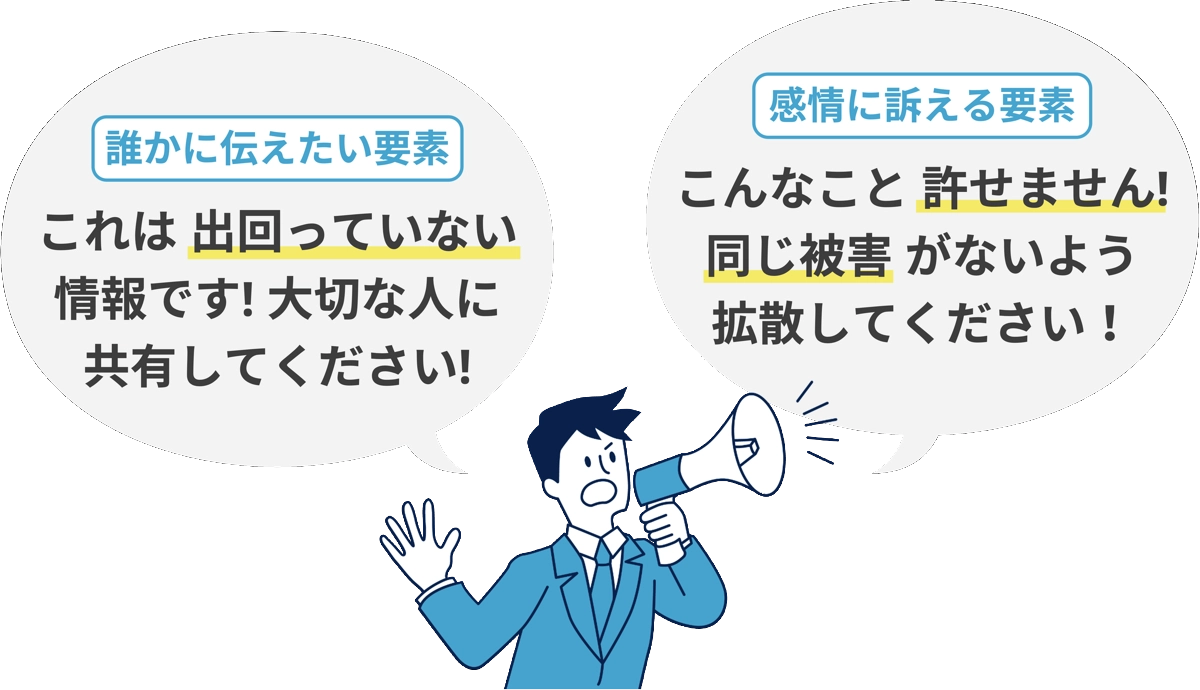

私たちは興味・不安・怒りで情報を拡散させる

ご自身を振り返って、こんな情報を見たり、人に知らせたりしたことはありませんか?

「これは出回っていない情報です!大切な人に共有してください!」とか、「許せません!同じ被害がないよう拡散してください!」などといった表現は、ニセ・誤情報で非常によく見られます。

この表現は、拡散させるテクニックであると同時に、だまされて信じ切っている人たちの心からの叫びでもあるのです。

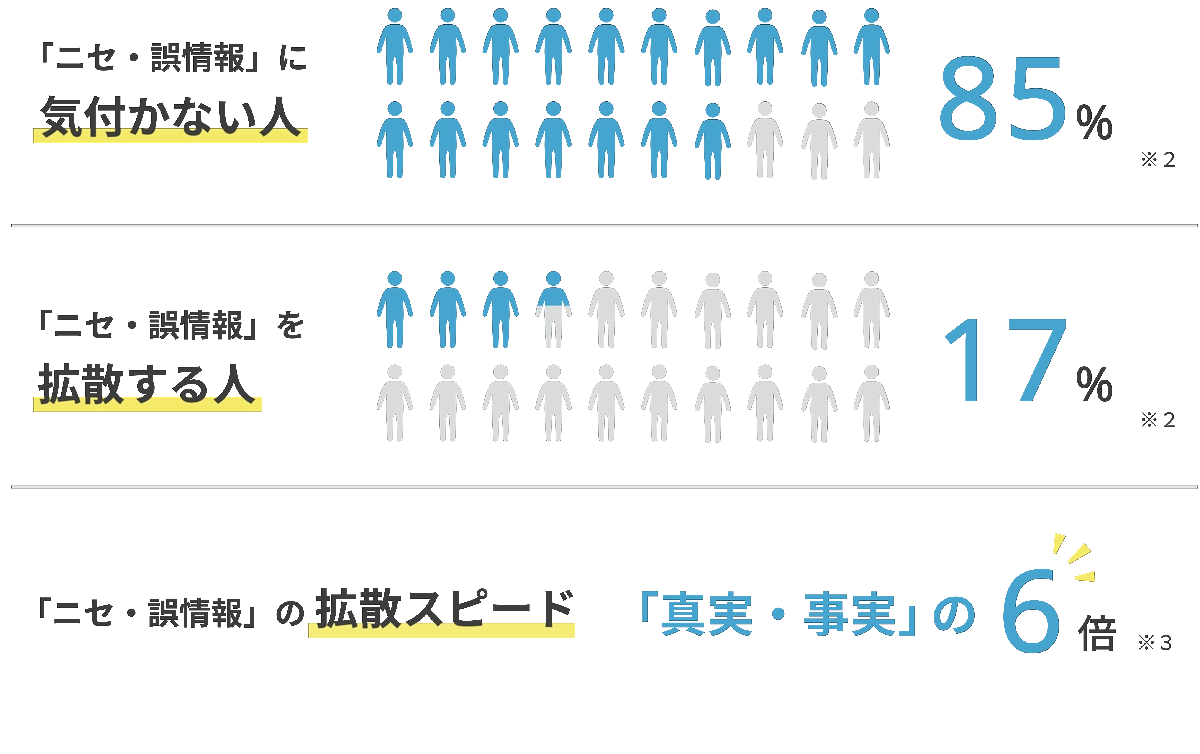

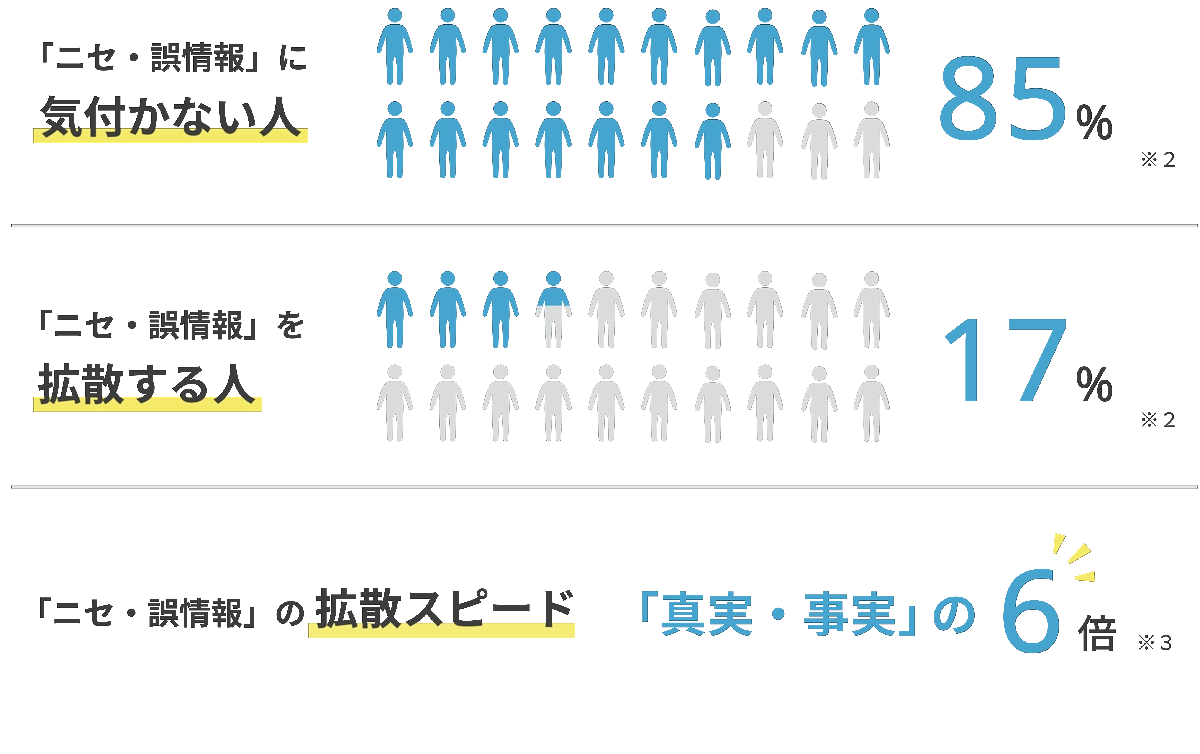

ある調査によれば、「ニセ・誤情報」に気が付けなかった人は85%もいました。

本当だったらいいな、信じたいなという気持ちに負けてしまった人がこれだけいる、ということです。

さらにその17%の人が、その「ニセ・誤情報」を拡散させています。拡散するスピードは、事実の情報拡散と比べておよそ6倍。驚異的な早さです。

出所:山口真一ほか (2024). Innovation Nippon 2024 偽・誤情報、ファクトチェック、教育啓発に関する調査、Vosoughi, S. et al. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359, 1146-1151.

「ニセ・誤情報」に気付かない人は

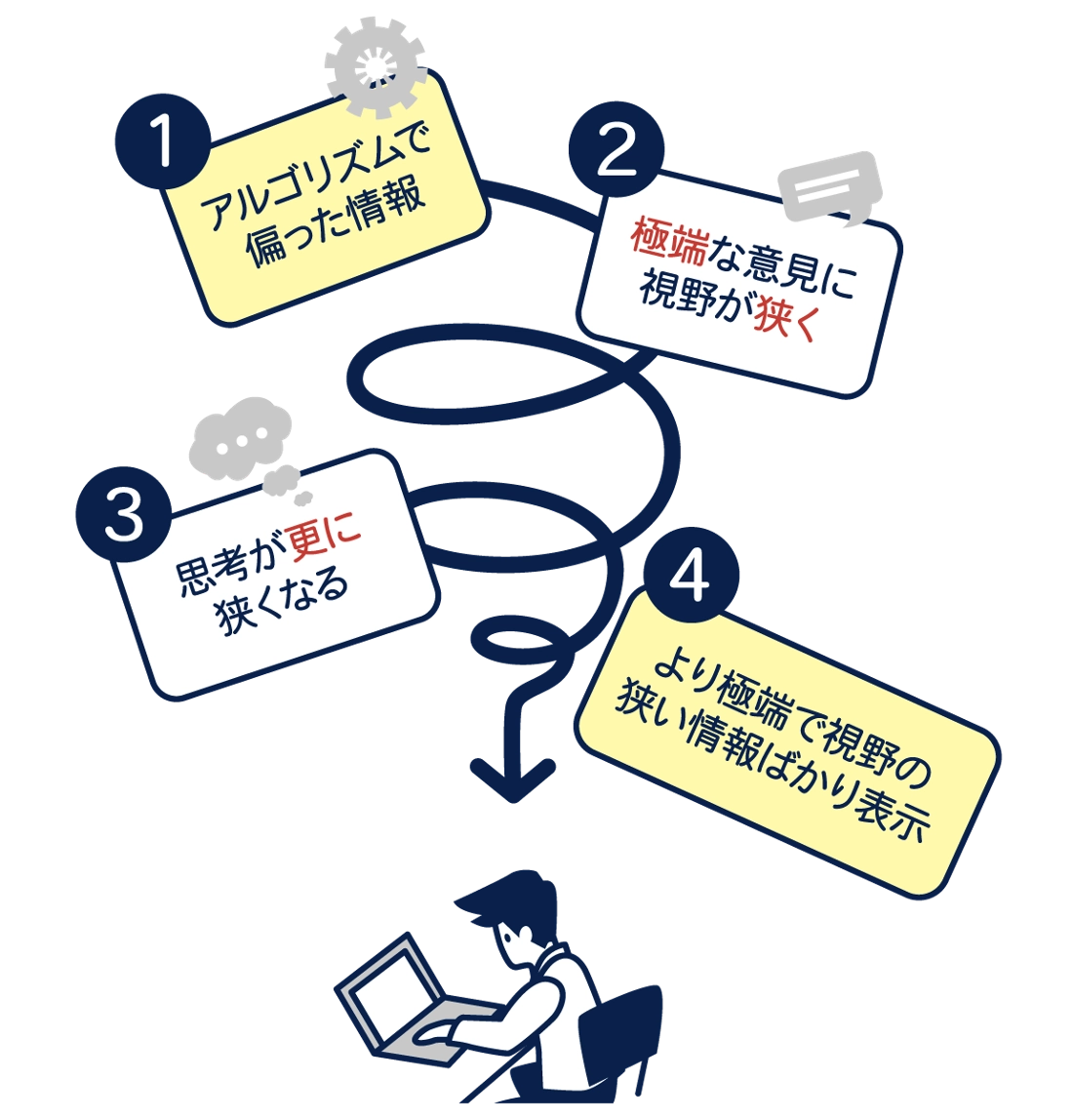

「フィルターバブル」に囲まれている可能性も …

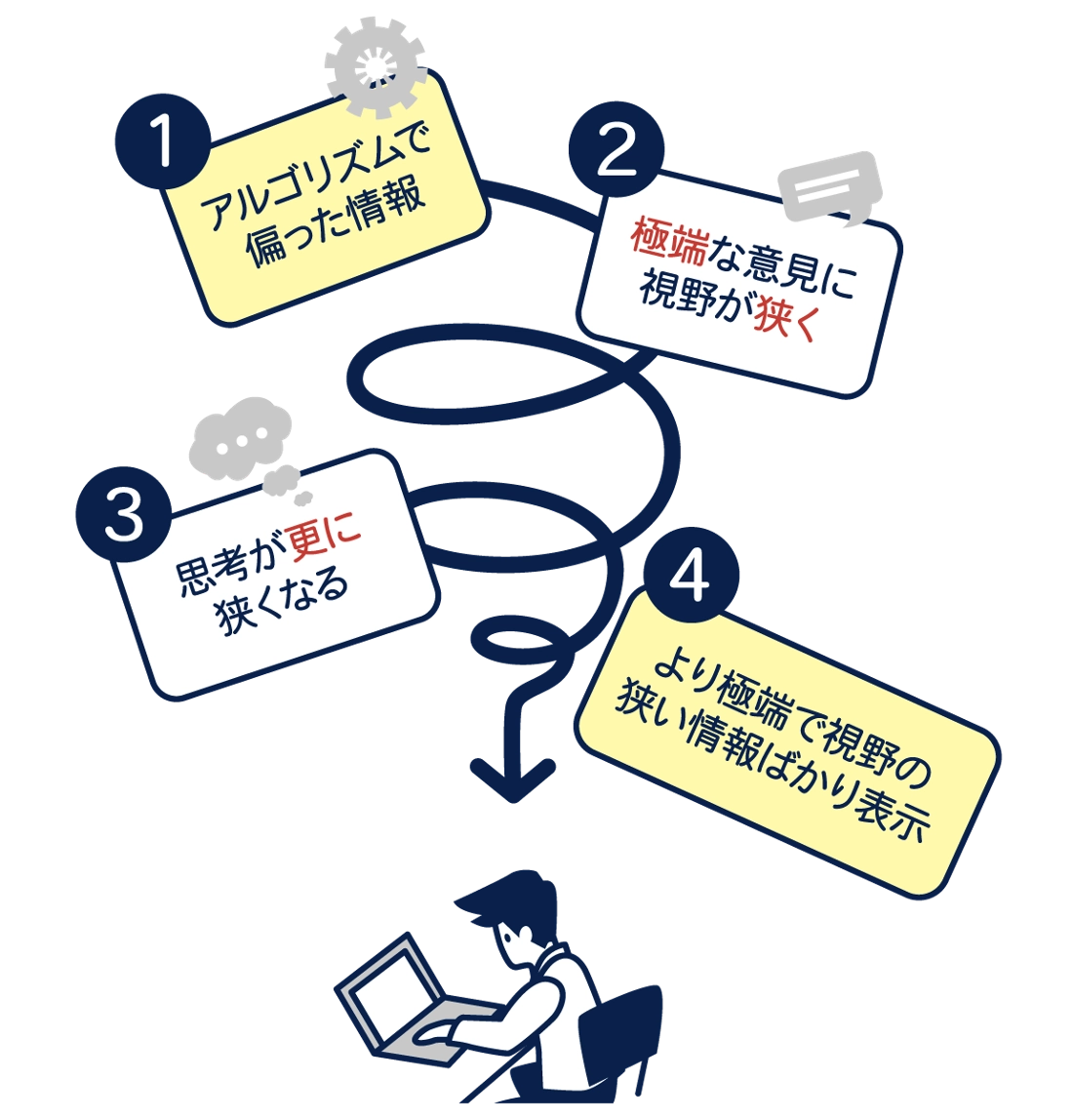

ネットニュース、SNS、検索サービスなどにはその人が欲しがりそうな情報を分析し同じような情報を表示する「アルゴリズム」と呼ばれる機能があります。

皆さんが普段使っているSNSには、自分がフォローした人の投稿が、投稿された順番に並んでいる……わけではありません。

皆さんが普段、どんな投稿に「いいね」を押しているか、どんな記事をクリックしているのか、そういった情報を分析して、皆さんが「見たい、読みたい」と思う投稿を表示するように調整されているのです。

よく見るニュースサイトの画面を、お知り合いの方と比べてみて下さい。トップ記事は同じでも、ページの下の方に行くと全く違う記事が表示されているはず。これもアルゴリズムによる表示の調整です。

「アルゴリズム」によって知らぬ間にかたよった情報にばかり接する現象を「フィルターバブル」と言います。その結果、それらの情報が世の中の標準だと誤解する恐れあります。

「フィルターバブル」は気付けない!

アルゴリズムは考え方、好みを分析し、その人が心地よいと感じる情報ばかり洪水のように流し込んできます。その結果、「物事を極端にとらえ、狭い視野で考える人」となっていきます。

そして心地よい情報ばかり読むことになっても、フィルターバブルは泡のように透明なので本人はそれに気が付けません。

そんな時、「ニセ・誤情報」に接してしまい、それを信じてしまったら……何が起きるか分かりますよね。

アルゴリズムによって、その後も次々、同じような「ニセ・誤情報」ばかり表示されるようになり、それが世の中の誰もが信じている情報だと誤解してしまう。

つまり「ニセ・誤情報」から抜け出せなくなるのです。

生成AIでニセ・誤情報が巧妙化

事例 ①

映像・音声を自由に作り出せるAIが普及し、誰でも気軽に利用できるようになった結果、詐欺やニセ・誤情報といった分野でも悪用され始めています。

例えば、オンライン会議にAIが作り出したニセ社長が出席し、その社長の指示に従って送金したお金が危うくだまし取られる寸前だった… という事件も起きました。

このような事件を実際に起こせるほど、AI技術は進歩しています。

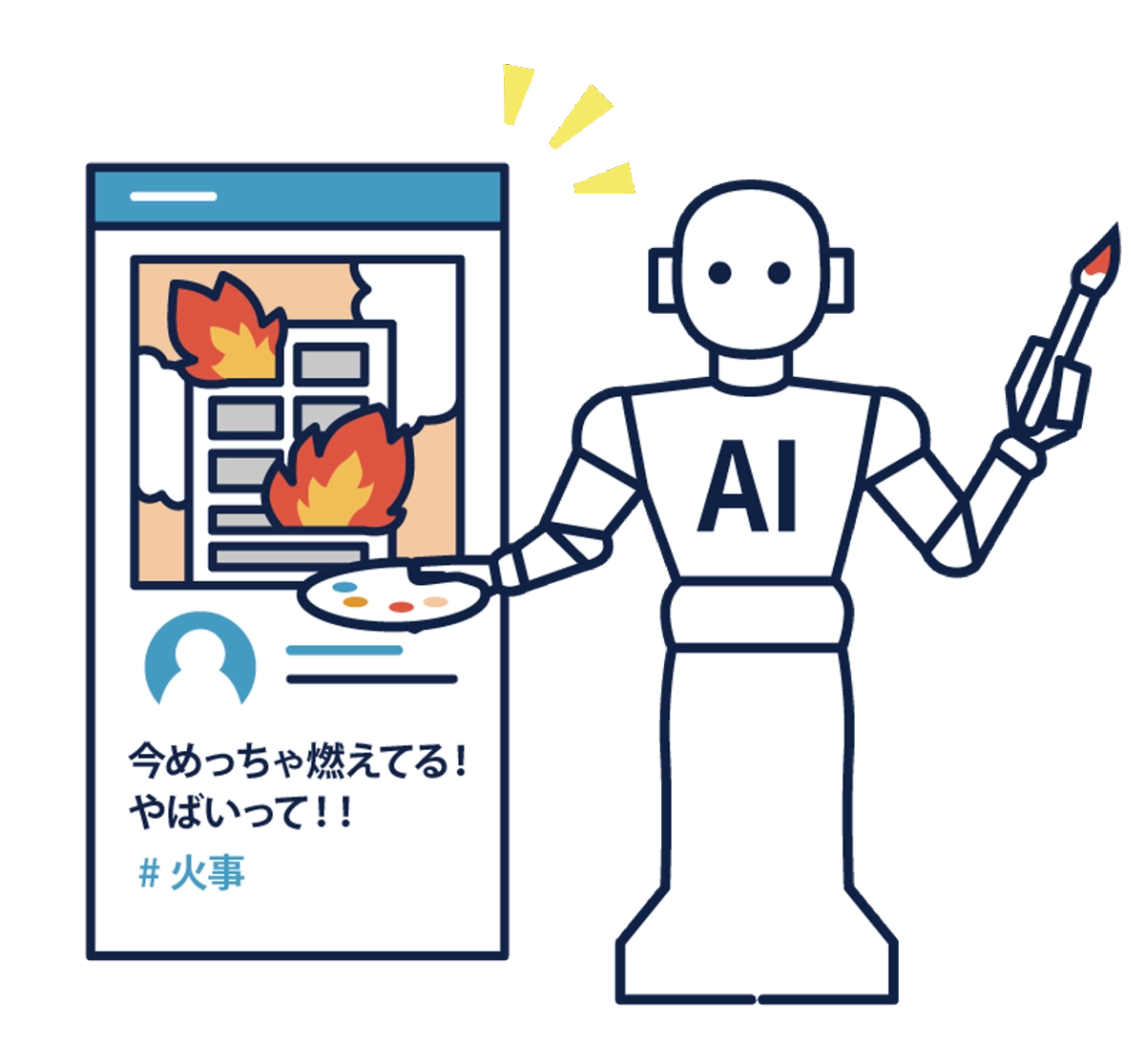

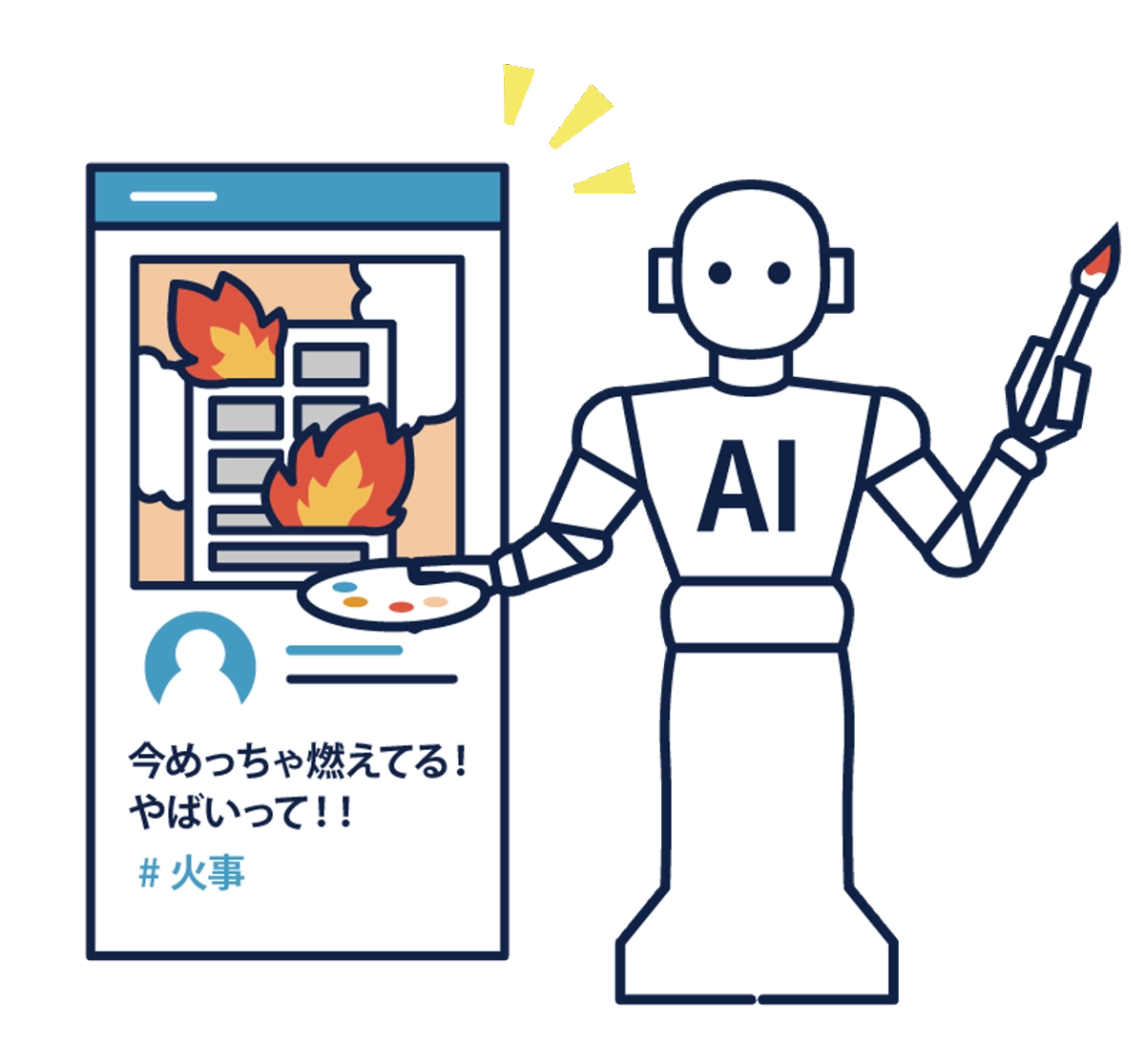

事例 ②

日本国内でも、災害時に生成AIを使って作成されたニセの災害映像がSNSに投稿され、それを本物だと勘違いした他のユーザが拡散させてしまったという騒動が起きています。

生成AIを使えば、誰でも簡単に精巧なニセ情報を作ることが出来ます。

災害時にそういった情報を拡散させることは、本当に助けを求めている人の命を危険にさらし、また法的な責任も問われうる行為です。

ニセ・誤情報はなぜ作られるのか?

① 政治的動機

支持する政党・政治家に有利な情報、嫌いな政党・政治家を不利にする情報を広めることで

自分が望む政治的状況を実現したい… こんな動機から、ニセ情報が作られるケースがあると指摘されています。

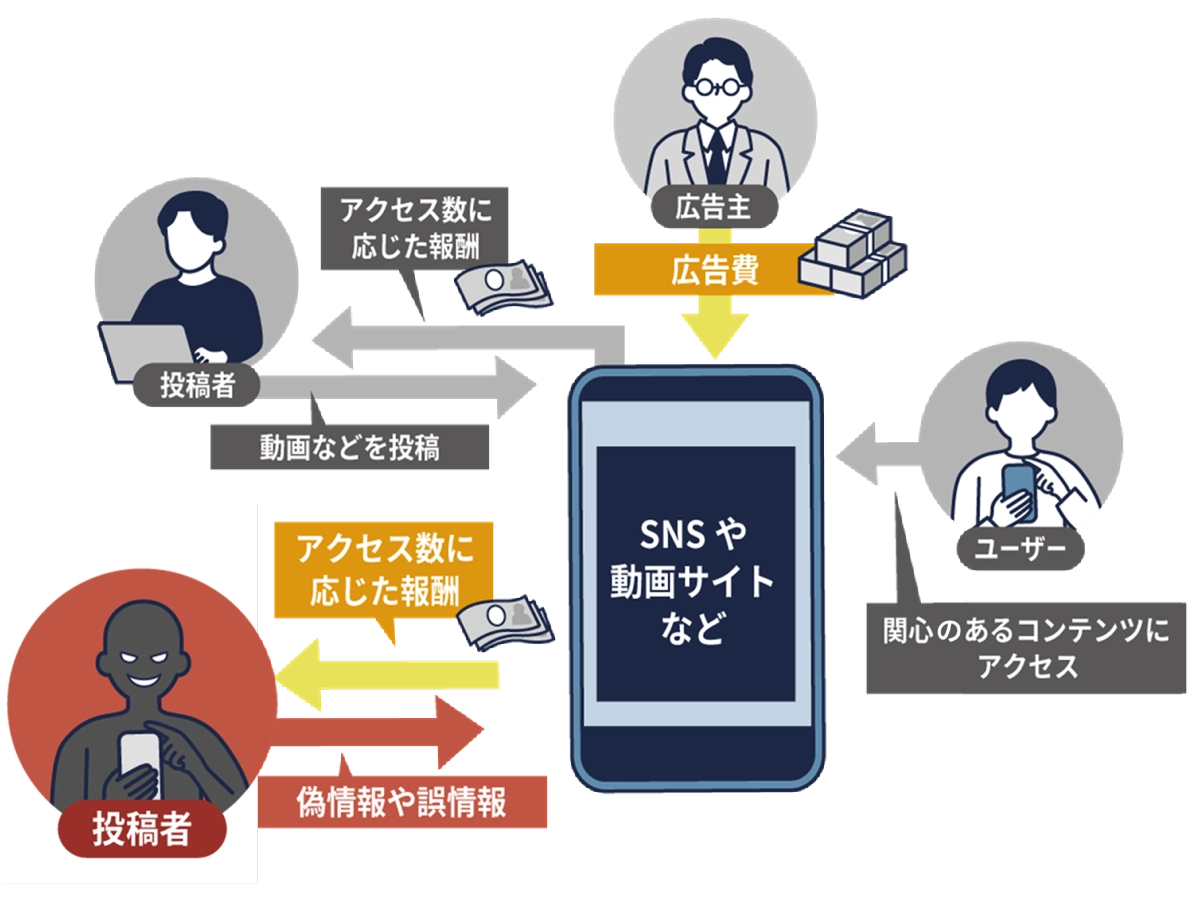

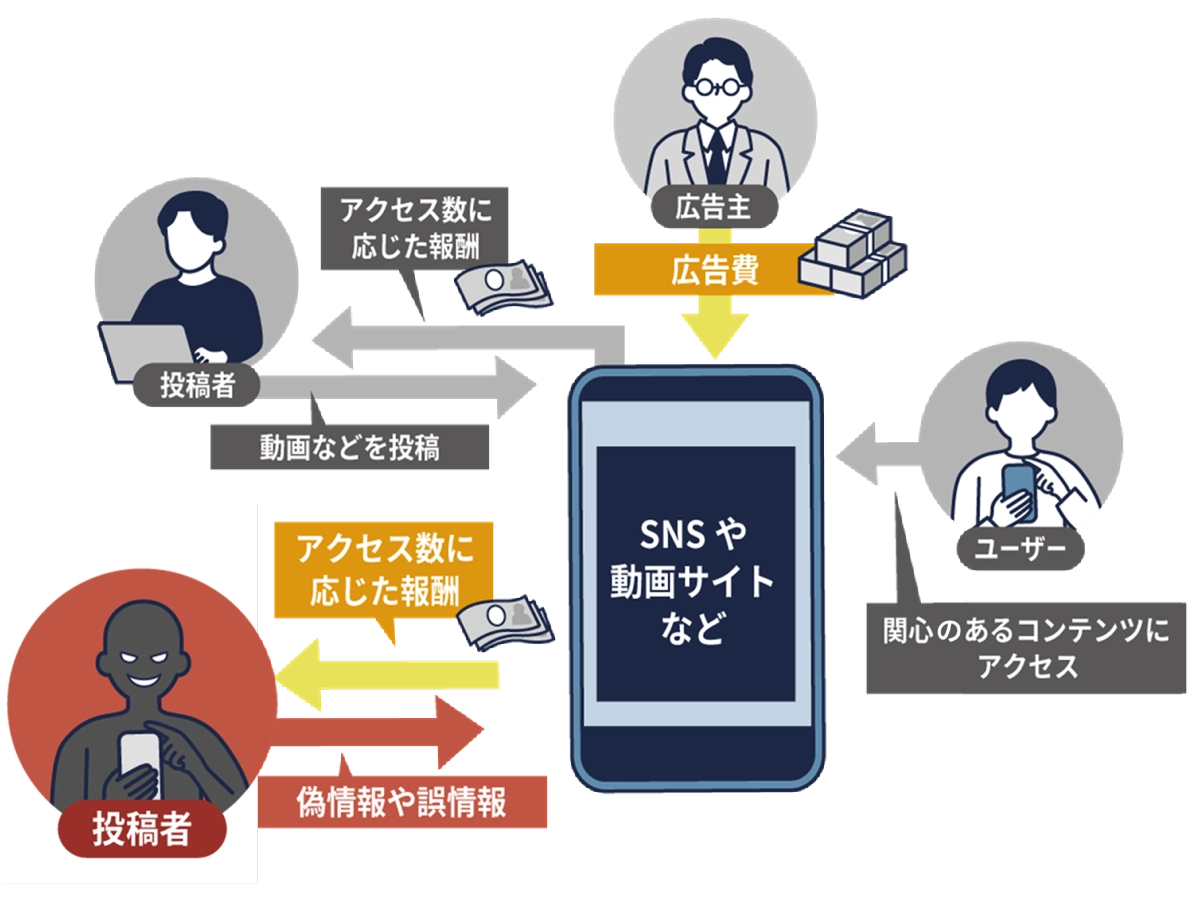

② 経済的動機

ネットの時代を迎え、ニセ情報自体が大きな経済的価値を持つようになりました。

誤った情報を広め、多額の寄付を集める、自分の本を売りこむ… 得られる利益が大きくなるにつれ、ニセ情報を広める仕組みも「著名人に成りすます」「有名人の画像を勝手に使う」など悪質なものになりつつあります。

経済的動機が生まれる背景にあるもの

アテンション・エコノミー

ネットが普及した昨今、投稿や記事が多くの人に見られると、それに対する報酬を得られる仕組みが話題です。よく知られているのが、SNSや動画共有サービスの収益化プログラムです。

目新しいニセ・誤情報を掲載すると手間なく注目を集めることが出来るため、収益のためのニセ・誤情報が頻発していると指摘されています。

私たちがだまされてしまう理由

- check

- 人は 信じたいもの を信じてしまう

- check

- ニセ・誤情報には 信じたくなる要素 たくさんある

- check

- ニセ・誤情報には 人に教えたくなる要素 がある

- check

- ニセ・誤情報には 誰でも だまされる

- check

- ニセ・誤情報は すばやく拡散 してしまう

- check

- アルゴリズムや生成AI、アテンション・エコノミー が

ニセ・誤情報を加速してしまう

だまされたらどうなる?

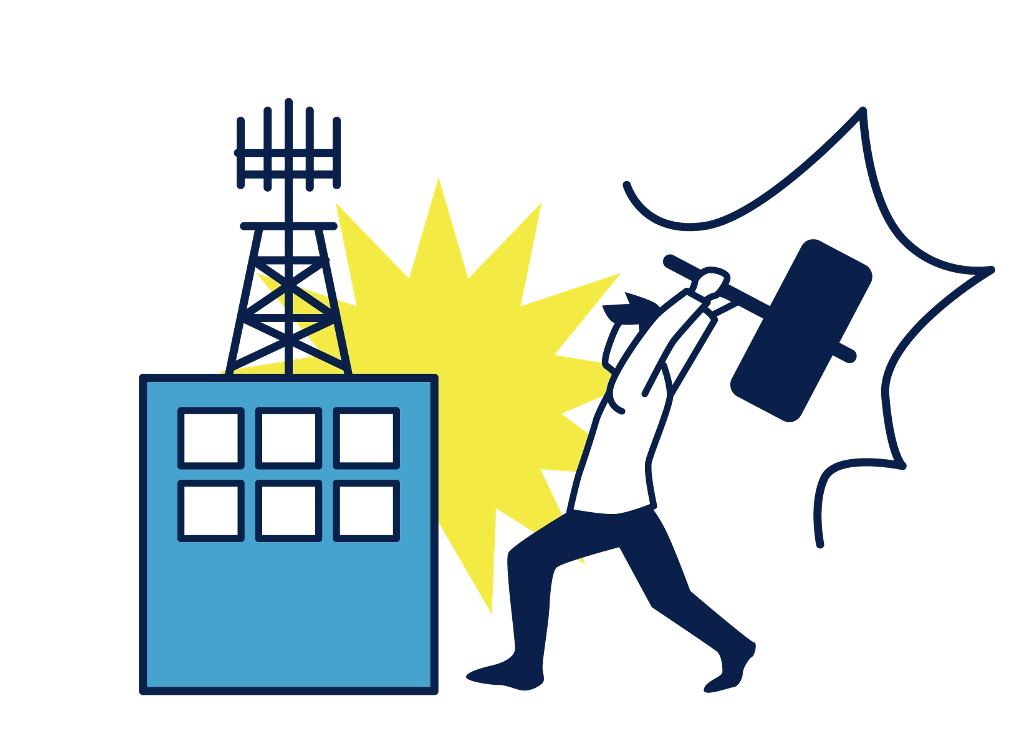

1. 社会や経済が混乱することも …

新型コロナに関するニセ・誤情報の一つに「携帯の5G電波がコロナを広める」というものがあり、海外では 携帯の基地局が破壊される事例が発生しました。

通信インフラの破壊は、社会の混乱を招く重大な犯罪です。

2. 消費活動に影響する可能性も …

- タレントにこっそり商品を宣伝させる

- 企業が個人のふりをしてクチコミを投稿する

これらは ステマ(ステルスマーケティング)と呼ばれ、法規制されています。

サクラが「実際よりも著しく良い商品、お得なサービス」と誤解させる違法な宣伝事例も…。

ステマは消費者の判断を誤らせるだけでなく、横行すると皆が疑心暗鬼となり、消費が冷え込むという指摘もあります。

「ニセ・誤情報」を信じて行動した結果

3. 損害賠償責任を負うケースも …

あおり運転に関する事件で、無関係にもかかわらず、ある人物が加害者の関係者であるという誤った情報がSNSで拡散され、多くの中傷被害を受けました。

その人物は投稿者や拡散者の特定を進め、裁判を通じて損害賠償を命ずる判決が下されています。

4. 世の中があらぬ方向に進んでしまう可能性も …

2020年の米大統領選では「ウィスコンシン州の投票率が200%を超えた、バイデン氏による不正が行われた証拠だ」などのニセ・誤情報拡散がきっかけとなり、のちにトランプ氏支持者がワシントンの連邦議会を襲うという前代未聞の事件につながったと指摘されています。

だまされないためには?

まずは以下をチェック

- check

- 1. 情報源はある?

- check

- 2. その分野の専門家?

- check

- 3. 他ではどう言われている?

- check

- 4. その画像は本物?

- check

- 1. 情報源はある?

- その情報はどこから、いつ発信されたものですか? 信用できますか?

- 根拠となるモノは、今も存在していますか? 消えていませんか?

- 情報源が「海外の」ニュースや論文の場合、あなたはその情報源を確認、理解していますか?

これらはすべて確認すべきことです。

特に情報源が海外の場合、

わざと間違った翻訳をしたり、一部だけ切り取ったりすることで、内容や結論を捏造している「ニセ・誤情報」がたくさんあります。

- check

- 2. その分野の専門家?

- その情報は、専門知識や必要な資格を持った人が、責任を持って発信しているものですか?

- その人は過去、ニセ・誤情報を発信して批判されていませんか?

- その人は関連する情報や商品を売っていませんか?

その発言に責任を取れる人、団体なのか、

しっかり見極める必要があります。

- check

- 3. 他ではどう言われている?

- その情報について他の人や他のメディアはどのように言っていますか?

- その人の意見に反論している人はいませんか?

- 別の内容で報じているメディアや、誤りであることを指摘しているメディアはありませんか?

情報は一つだけではありません。

たとえそれが信じたい情報でも

「逆の考えはあるかな」「他の意見はどうだろう」と、頑張って目を向けることが、とても重要なのです。

- check

- 4. その画像は本物

- 臨場感のある画像が添えられているから? それだけで「本当」だと判断して大丈夫ですか?

- その画像は生成AIによって作成されたものではありませんか?

- その画像は勝手に盗用された、全く無関係のものではありませんか?

もはや画像や動画があるから

証拠として十分、とはならない時代なのです。

さらに以下もチェック

- check

- 1. 「知り合いだから」という理由だけで

信じているのでは?

- check

- 2. 表やグラフも疑ってみた?

- check

- 3. その情報に動機はある?

- check

- 4. ファクトチェック結果は?

- check

- 1. 「知り合いだから」という理由だけで信じているのでは?

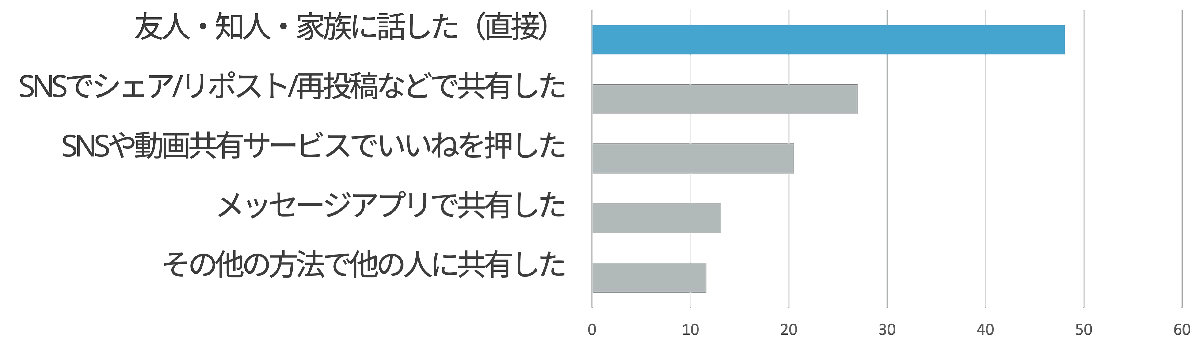

ニセ・誤情報を見た後、どう拡散したか?

ニセ・誤情報の拡散手段(%) n=616

出所:山口真一ほか (2024). Innovation Nippon 2024 偽・誤情報、ファクトチェック、教育啓発に関する調査、Bottger, P. C. (1984). Expertise and air time as bases of actual and perceived influence in problem-solving groups. Journal of Applied Psychology, 69(2), 214–221.

人間は、長い時間一緒に過ごし、関係がしっかり構築されている人から聞いた情報をより信じやすいのです。

これは自然なことで、当たり前の話なのですが、実はこれが「ニセ・誤情報」が拡散しやすい理由の一つになっています。

「ニセ・誤情報」を信じてしまった時、人はどう行動するか。

実は拡散手段として最も多いのが「友人・知人・家族に伝える」という行動です。

つまり、親しい間柄で「ニセ・誤情報」を拡散させてしまうのです。

もし皆さんが、ちょっと信じられないような情報を聞かされ、それを教えてくれた相手が自分と親しい間柄だったら、「自分は今、いつもよりちょっと信じやすく、だまされやすい状況だから、注意して判断しよう」と心の中でこっそりつぶやきましょう。大切なことなので、ぜひ覚えておいて下さい。

- check

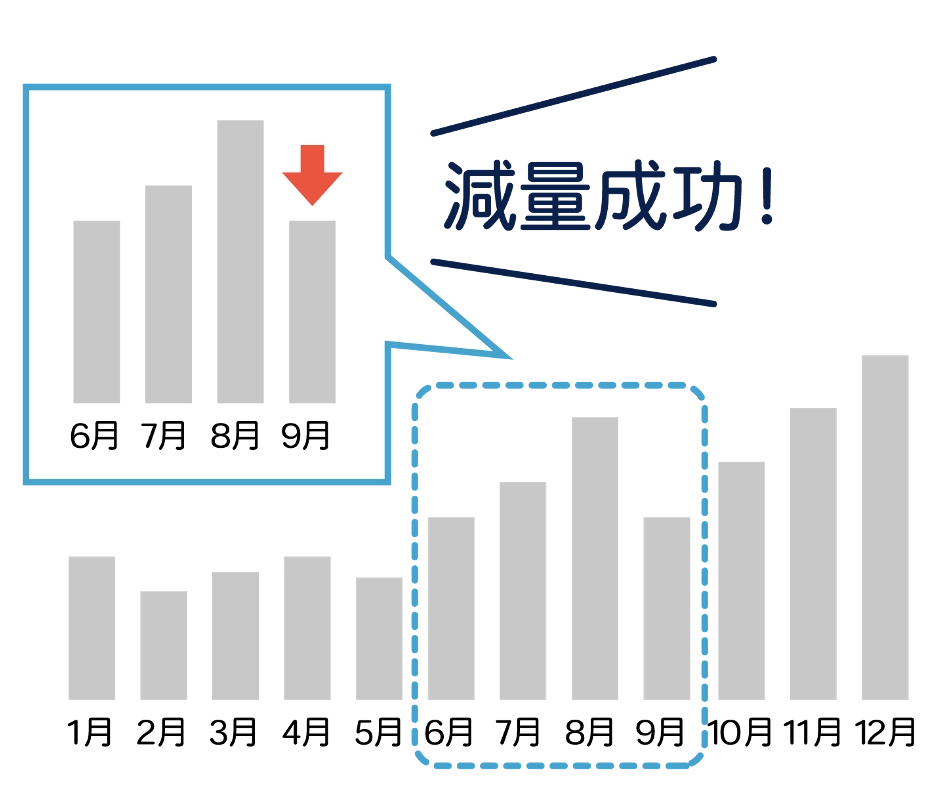

- 2. 「表やグラフも疑ってみた?

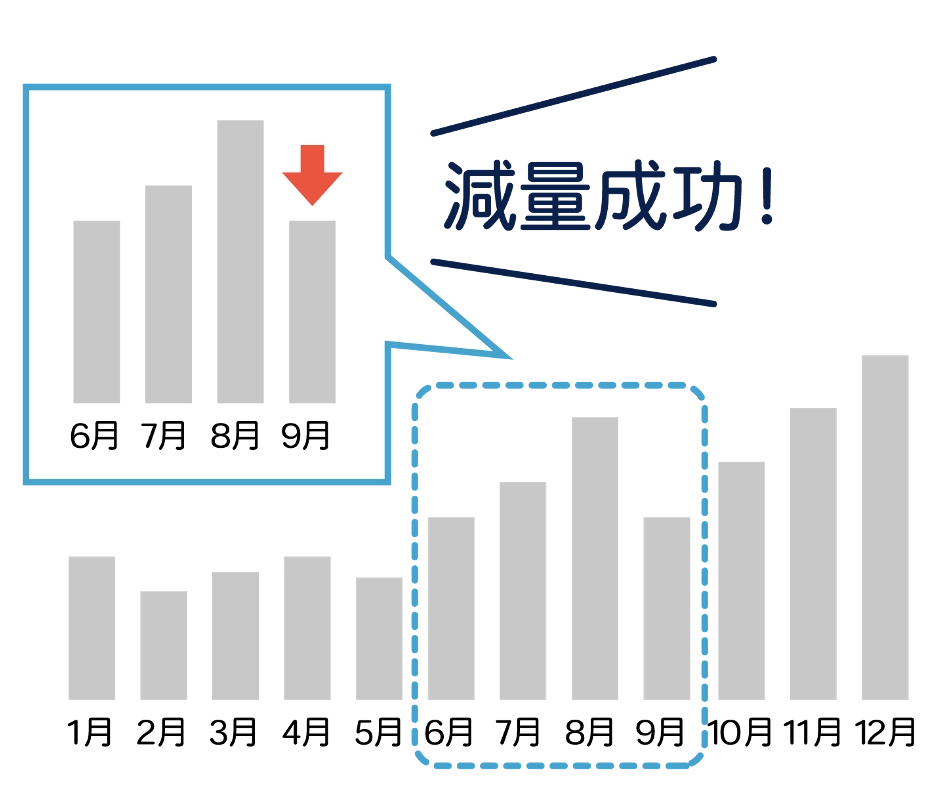

このダイエットは「成功」と言えますか? |

|

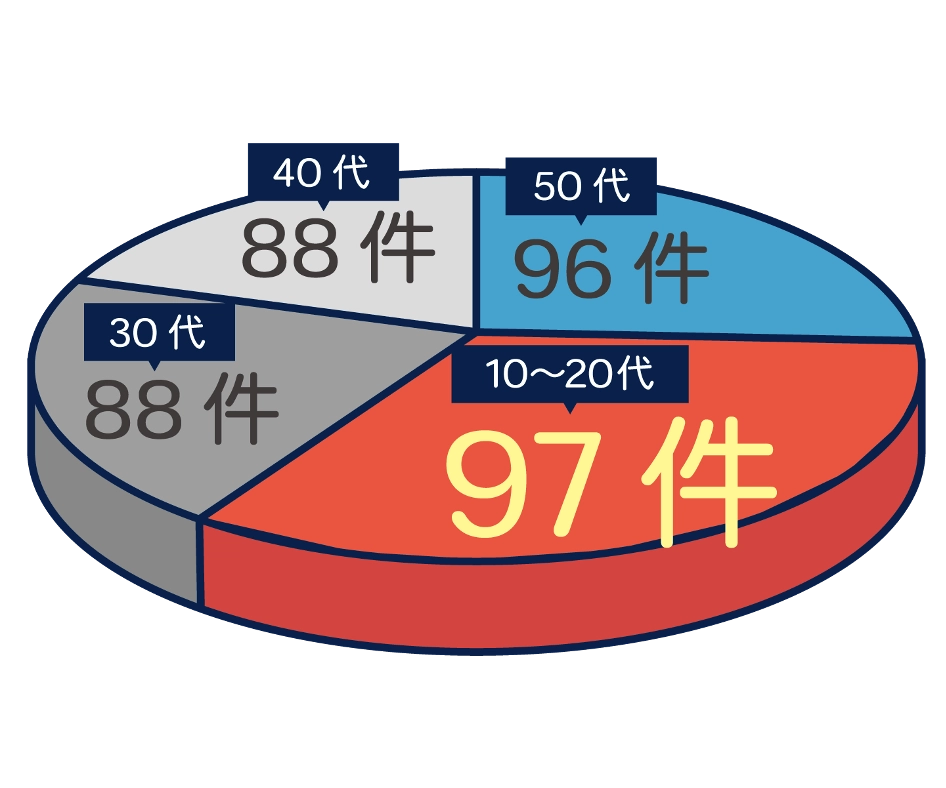

この円グラフ、どこか変だと思いませんか? |

|

|

|

棒グラフは、ある人のダイエット記録ですが、6月から9月までの4か月間だけ切り取ってみると、減量が成功したように見えますが、全体で見れば、体重は増えたり減ったり、しかも1月と12月を比較すると、1年間で体重が増えていることが分かります。

このように、都合の良い部分だけを切り取ったグラフはよく見られます。

だまされないよう気をつけましょう。

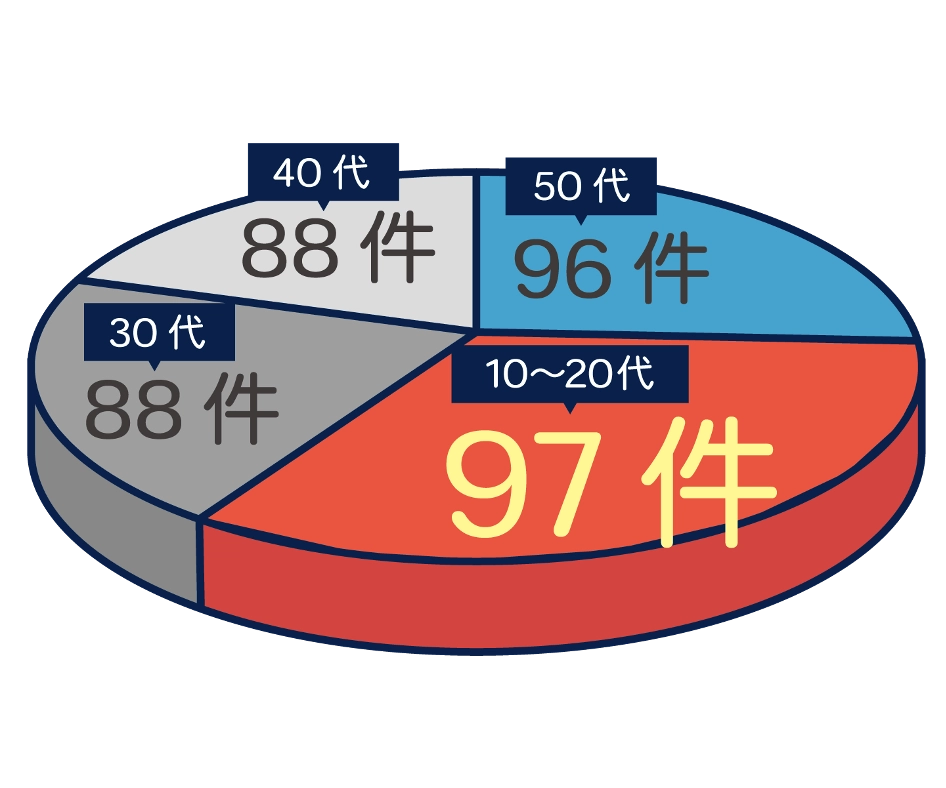

円グラフは、年齢ごとに何かを集計しているようですが、ぱっと見た感じ、赤「10~20代」が多いように見えます。

でもよく見て下さい。実はほかの年代と件数的にはさほど変わりません。

それなのに10~20代だけ目立つ赤色、大きな割合を占めるよう面積も修正されています。

しかもほかの年代は10年毎の区切りなのに、10代と20代だけまとめて20年区切りで集計しています。

おそらく「若者が多く占めている」と見せたい意図があるのでしょう。

このようなグラフもよく見かけるので注意してください。

- check

- 3. その情報に動機はある?

意図的なニセ情報には、拡散させたい動機があります。

それに気付くためには

そのニセ情報で、

誰が 得 をするか? 誰が 損 をするか?

という視点で冷静に見直してみることが重要です。

もちろんこれだけで何でも分かる訳ではありませんが、「ニセ・誤情報」が飛び交う現代では、このような情報の見方のクセをつけることが、情報リテラシーを鍛えることにつながります。

こんな視点でニュースを見たり、ネットの記事を読んだりすると、また違った見方が可能になります。

- check

- 4. ファクトチェック結果は?

様々なファクトチェック活動が見つかります。

ファクトチェックとは、ニュース報道や情報が「事実に基づいているか」を調査、検証して公表する活動のことです。

大手マスメディアやネットメディア、非営利組織などが実施している様々なファクトチェック活動があり、中には特定の分野に特化したファクトチェック活動を行っている団体もあります。

「ニセ・誤情報」を判別するために有効な手段の一つですので、情報の判断に迷った時には活用しましょう。

正確さを段階で示す「ファクトチェックレーティング」

レーティングの一例

- 特定非営利活動法人ファクトチェック・イニシアティブによる

| 正確 |

事実の誤りはなく、重要な要素が欠けていない。 |

| ほぼ正確 |

一部は不正確だが、主要な部分・根幹に誤りはない。 |

| ミスリード |

一見事実と異なることは言っていないが、釣り見出しや重要な事実の欠落などにより、誤解の余地が大きい。 |

| 不正確 |

正確な部分と不正確な部分が混じっていて、全体として正確性が欠如している。 |

| 根拠不明 |

誤りと証明できないが、証拠・根拠がないか非常に乏しい。 |

| 誤り |

全て、もしくは根幹部分に事実の誤りがある。 |

| 虚偽 |

全て、もしくは根幹部分に事実の誤りがあり、事実でないと知りながら伝えた疑いが濃厚である。 |

| 判定留保 |

真偽を証明することが困難。誤りの可能性が強くはないが、否定もできない。 |

| 検証対象外 |

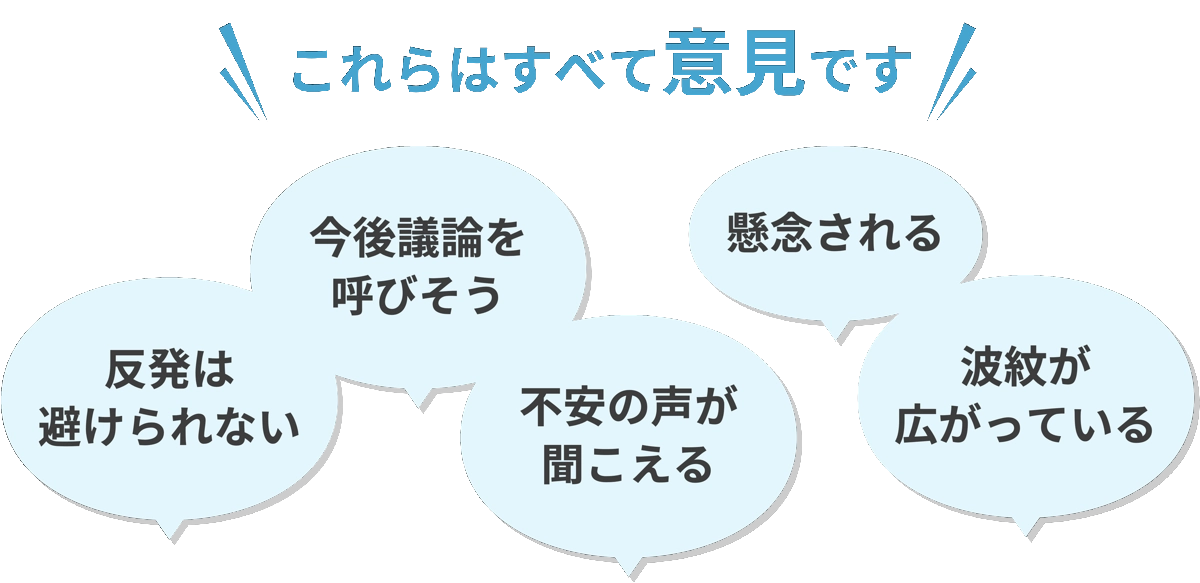

意見や主観的な認識・評価に関することであり、真偽を証明・解明できる事柄ではない。 |

世の中の情報は「正しい」「間違い」の2種類だけではありません。

- 情報の一部だけが誤り

- 今はまだ真偽を判定できない など

曖昧なものが、実はたくさんあります。

ファクトチェックを行う団体は、それらを細かく分類して客観性を保つ取組みを行っています。

だまされないためのチェック項目

まずは以下をチェック

- check

- 1. 情報源はある?

- check

- 2. その分野の専門家?

- check

- 3. 他ではどう言われている?

- check

- 4. その画像は本物?

さらに以下もチェック

- check

- 1. 「知り合いだから」という理由

だけで信じているのでは?

- check

- 2. 表やグラフも疑ってみた?

- check

- 3. その情報に動機はある?

- check

- 4. ファクトチェック結果は?

それでもだまされる。だから…

- わからなければ拡散しない

- 誰かを傷つけるなら拡散しない

- 医療・健康情報は安易に拡散しない

- 転送前にひと呼吸

- 手を止めて「間違いでは??」

- 異なる情報が出ていないかチェック

こういった意識を一人ひとりが持つことが、一番重要です。

そして、これは今日、今からでもできることです。

最後に大切なことを

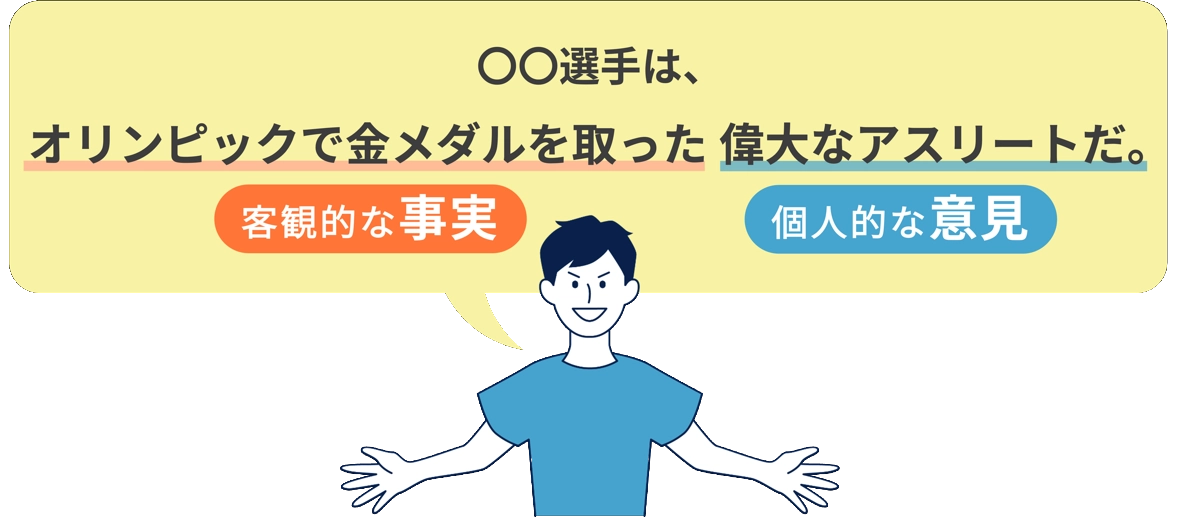

○○選手は、オリンピックで金メダルを取った偉大なアスリートだ。

これは事実ですか? 意見ですか?

事実と意見、両方が含まれています。

「オリンピックで金メダルを取った」のは客観的な事実です。そして「偉大なアスリート」というのは、この人の個人的な意見です。

世の中を飛び交っている情報には、このように、事実と意見が全く同じような顔をして並んでいることがあります。

情報には 事実と意見が混在していることが多く、

自分が情報を発信する際にも注意が必要です。

情報には、事実と意見が混在しています。私たちが向き合っている情報の多くがそうです。情報はとても複雑なのです。

まるで事実のように見せかけた意見もあれば、意見なのか事実なのか、話している本人も分かっていないケースだってあります。自分で情報を発信する際にもぜひ注意してください。

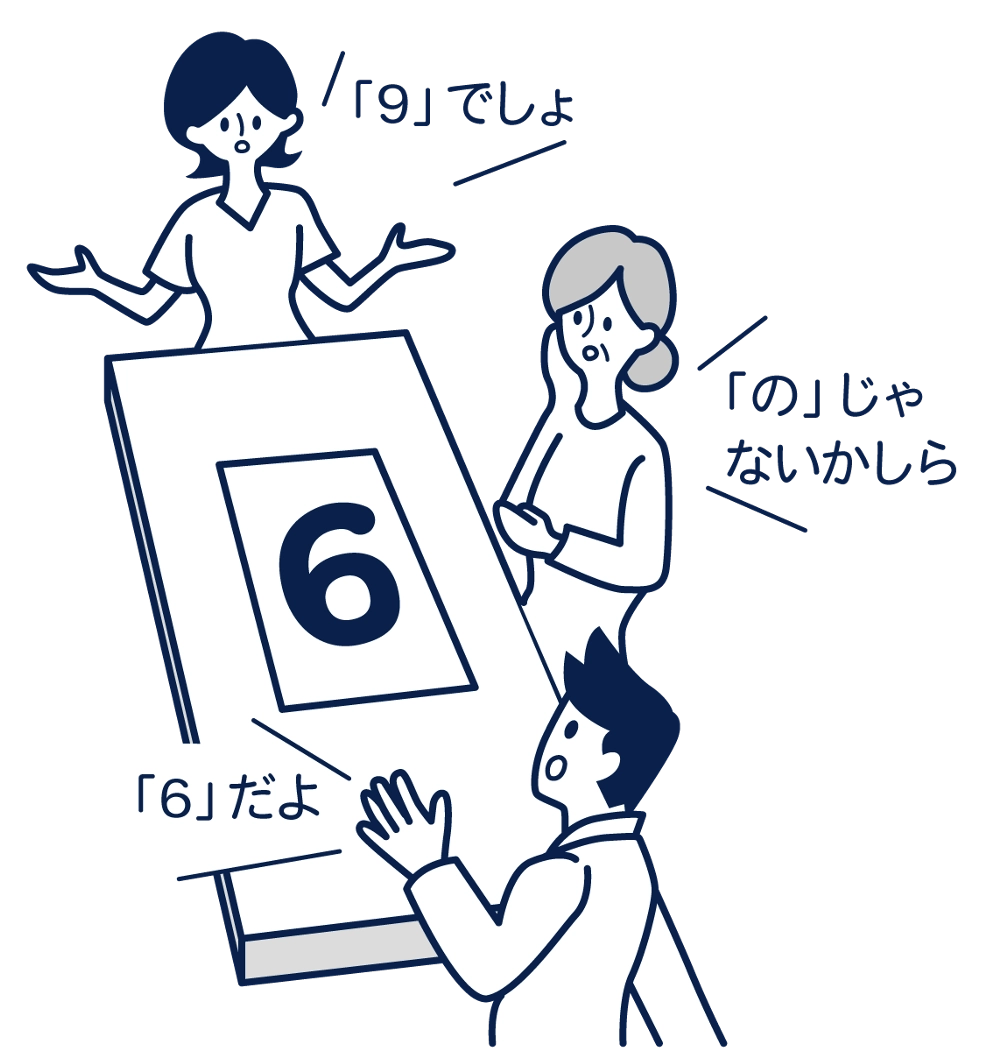

情報って複雑なんだなと感じた時に、思い出して頂きたい言葉があります。

海外の学生団体 「The Education Tree」よりメッセージ

あなたが「正しい」からといって、私が「間違っている」わけではありません。

あなたが 私の立ち位置から見たことがない だけです。

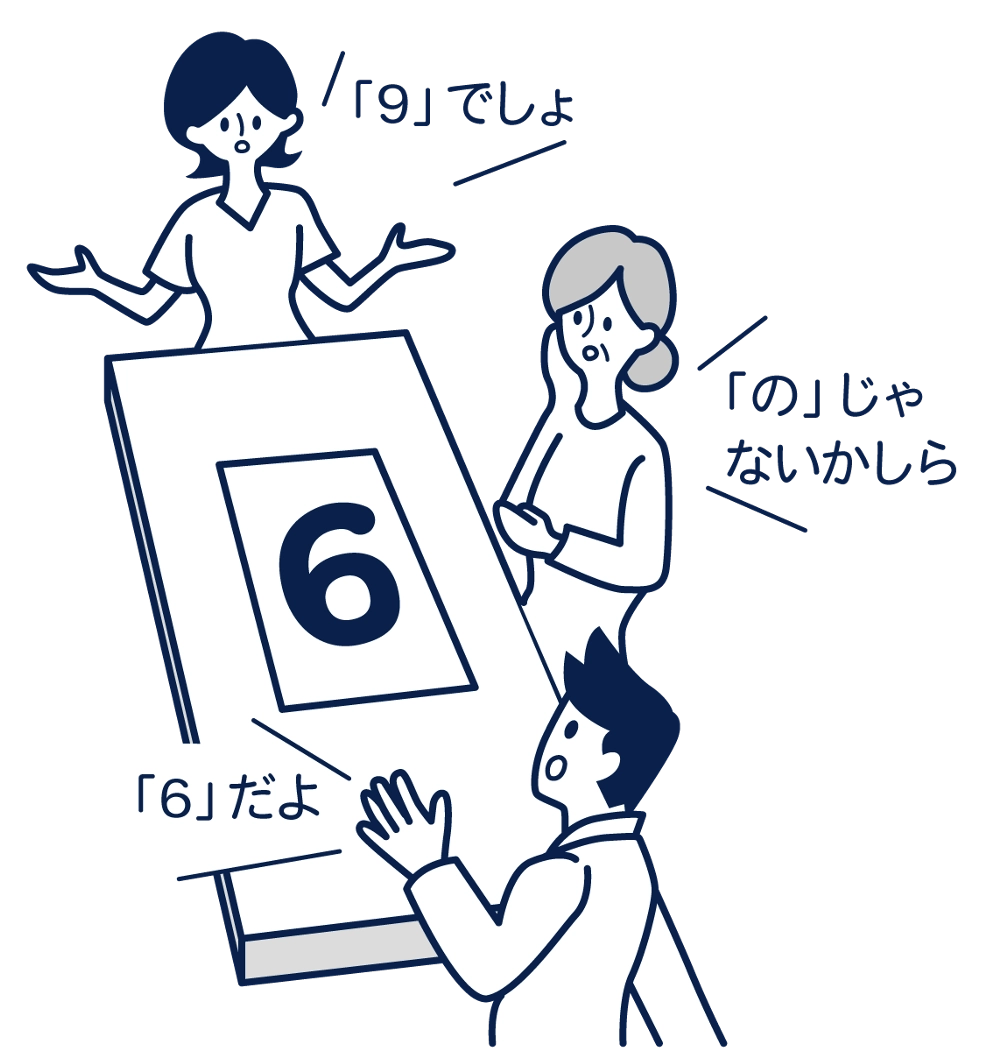

1枚の紙を挟んで、3人の人が議論しています。

誰が正しくて、誰が間違っていると思いますか?

相手の立ち位置、相手の気持ちを想像することの重要性が非常によく分かるイラストですよね。

「正しいのは私だ!」「いや、それはニセ情報だろう!」といった議論が始まってしまったら、いったんこのイラストを思い出してみて下さい。

だまされやすいのは 「自分はだまされない」という自信 を持っている人

研究では、自分はだまされないと自信を持っている人ほど、ニセ・誤情報を信じやすく拡散しやすいことが分かっています。

「自分もだまされるかも」と思って、謙虚な気持ちで情報空間に接することが大切です。

「自分はもう大丈夫」と思うのではなく、「自分もだまされるかもしれない」と考えて、丁寧な情報検証を心がけましょう。

出所:総務省情報流通行政局 インターネットとの向き合い方 ~ニセ・誤情報にだまされないために~ 第2版

≫

インターネットとの向き合い方

安心してインターネットを使うために

災害時には拡散させたくなるような要素が備わっており、災害時はその場ですぐに判断を求められる場面が多いので、これらは広く拡散してしまうのです。

災害時には拡散させたくなるような要素が備わっており、災害時はその場ですぐに判断を求められる場面が多いので、これらは広く拡散してしまうのです。

ご自身を振り返って、こんな情報を見たり、人に知らせたりしたことはありませんか?

ご自身を振り返って、こんな情報を見たり、人に知らせたりしたことはありませんか?