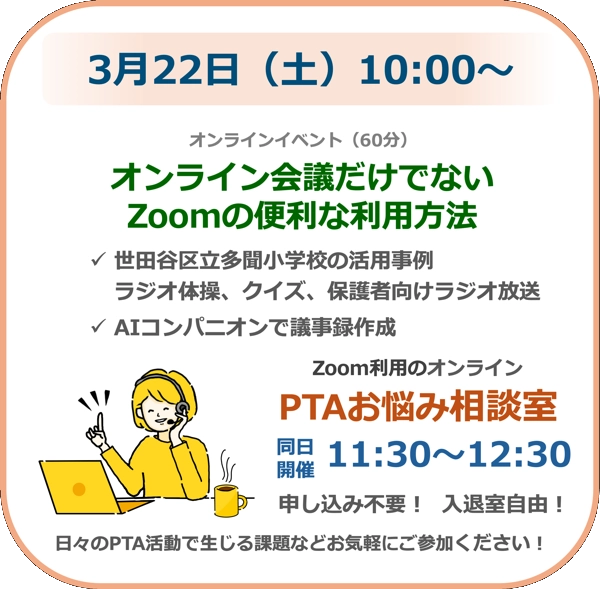

ICTリテラシーを学ぼう

子どもたちが安全に利用するために、保護者も一緒に学び、取り組むことが大切です。ここでは、総務省の啓発資料「つくろう!守ろう!安心できる情報社会」から保護者の皆様を対象にしたICTリテラシーについてまとめています。

ICTリテラシーを身につけインターネットをより便利に

子どもがインターネットを使っていて

”はっとした” ことは?

- SNSに誤って投稿した写真が、クラスの友達に広まってしまったらしい

- SNSでつながった人と子どもが会っていた。同年代と言っていたのに、実際はかなり年上だったらしい

- 夜中にずっとスマホを見ていたようで翌朝起きられなくて学校に遅刻した

- 人気のインフルエンサーの意見が正しいと信じていて、反対してみても「分かってない!」って ・・・

- 投稿した内容がバズった!と嬉しそう。もっと注目されたくて、どんどん話を盛って投稿している

子どもがインターネットを使って

”こんなことができたら” と思ったことは?

- 調べたいことの答えに、自分で正しくたどり着けるようになってほしい

- 自分が書いた絵や文章を通して、世界の色んな人へ発信したり意見交換できるようになってほしい

- 駅前まで行かなくても塾の授業が受けられたり、海外に行かなくても語学を学んでほしい

- 遠くの祖父母と、家にいても顔を見ながら会話を楽しんでほしい

- 写真やイラスト、動画編集に挑戦して、想像力豊かに学校の課題を仕上げられるようになってほしい

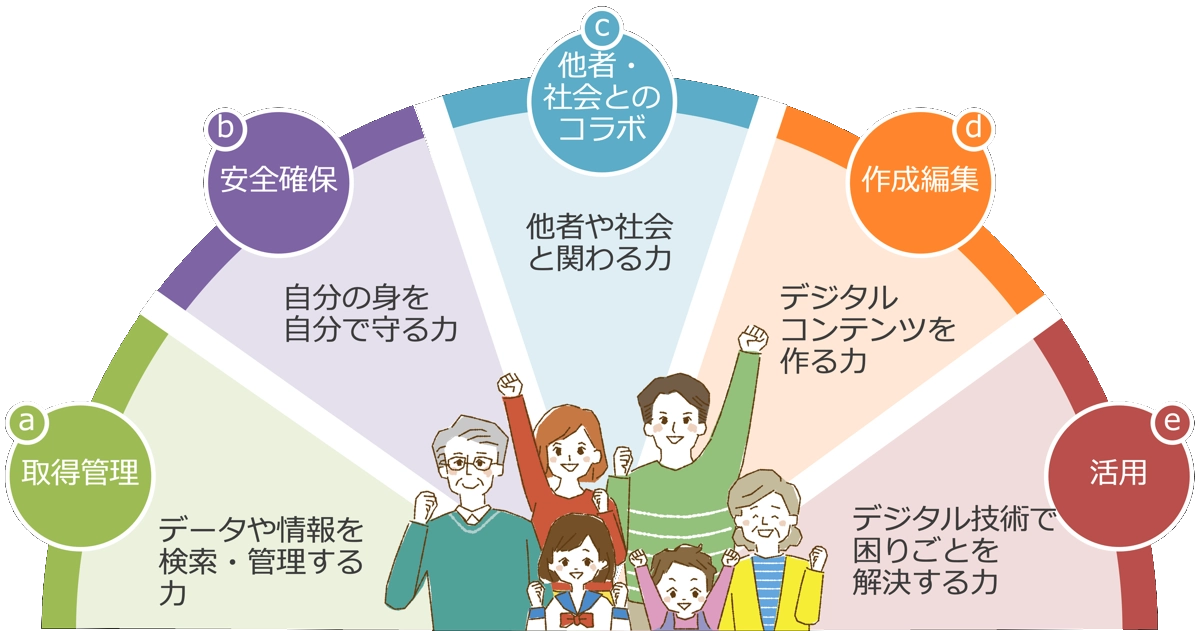

5つの分野のICTリテラシーを身につけて、

安心・安全にもっと自由にインターネットを使いこなそう!

1つめは「取得管理」する能力です。適切な情報の検索・保管方法を学びましょう。

2つめは「安全確保」の能力です。デジタル空間に潜むトラブルから自分や子どもを守る力を身につけましょう。 3つめは「他者・社会とのコラボ」の能力です。デジタル技術でコミュニケーションの幅が広がることを理解しましょう。

4つめは「作成編集」の能力です。デジタル技術を活用すると、文章や画像、動画などさまざまなコンテンツを作成できます。新しくできるようになったことを理解してみましょう。

最後の5つめは、「活用」の能力です。身の回りのさまざまな悩みや社会課題をデジタルを使って解決する力を身につけましょう

デジタル空間の特徴って何?

デジタル空間の5つ特徴

|

1. 情報の保存性一度投稿した情報は、完全に消し去ることが難しく、残り続けるという特徴です。 |

|

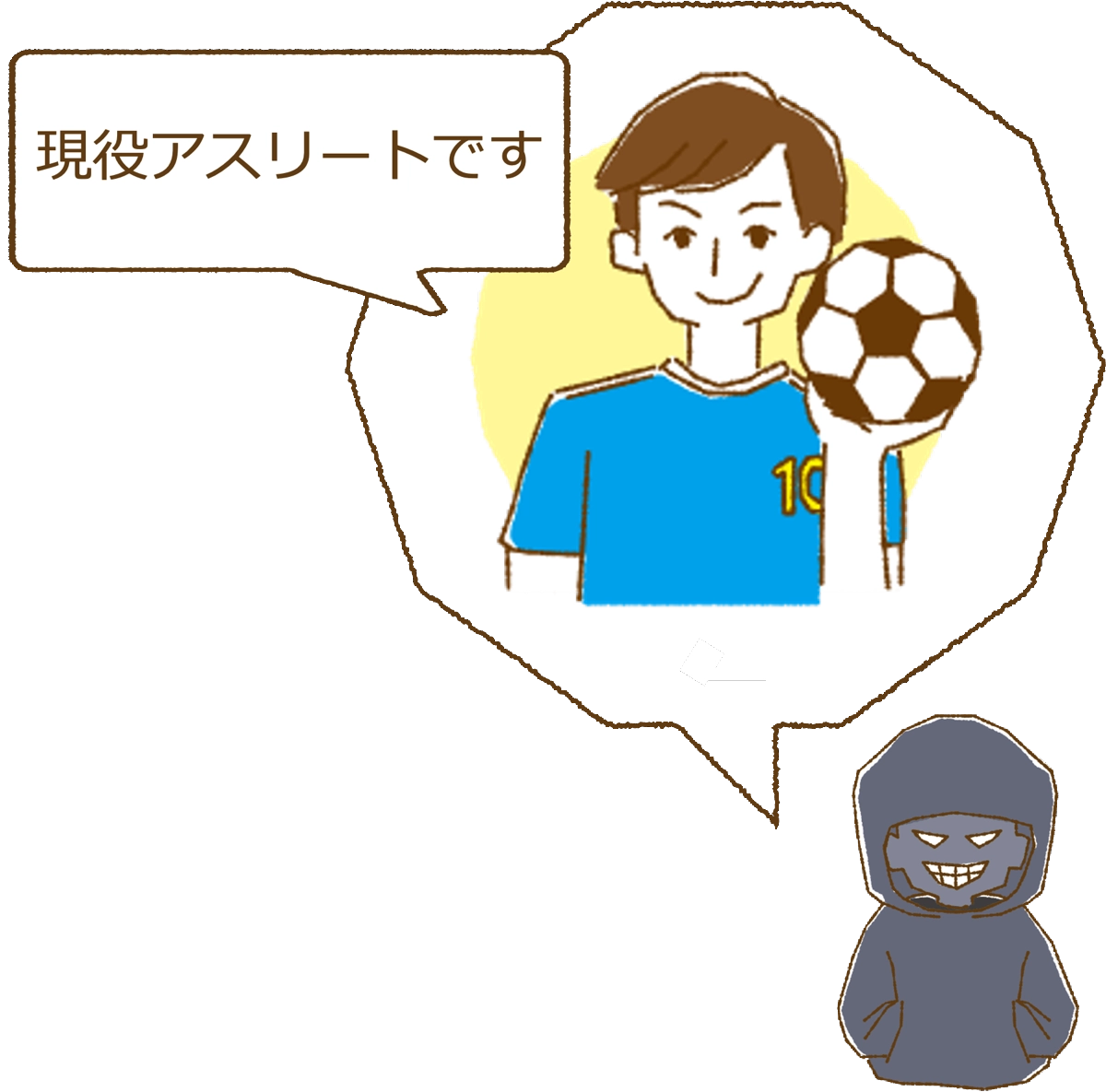

2. 情報の匿名性インターネット上では、年齢や性別などの個人情報を出さずに、自由に情報を発信することが可能です。 |

|

3. パーソナライズあなたの過去の検索、閲覧の履歴などから、あなたが興味を持ちそうな内容を優先して表示させる仕組みがあります。 |

|

インターネット上では、同じような情報が繰り返し表示される特徴があり、それによって自分の考えが偏ってしまうことがあります。フィルターバブル |

|

5. アテンション・エコノミーインターネット上では、興味や関心、注目(これをアテンション、といいます)をひくような情報によって、クリックを促し、より多くの広告をみたり、サービスを使ってもらおうとするネット上のしくみがあります。 |

1. 情報の保存性

これはなぜトラブルになったのだろう?

スクリーンショットを

SNSに投稿した

友達にいたずら電話が

かかってくるようになってしまった

一度投稿した情報を削除することは難しい

2. 情報の匿名性

これは何が問題だろう?

おすすめする投稿を見つけた

買ってしまった

インターネット上では簡単に名前・年齢・性別・職業をごまかせる

3. パーソナライズ

なぜ似たような広告や投稿ばかりが表示されるの?

検索サイトで調べてみた

ばっかり流れてくるように・・・

あなたが興味を持ちそうな内容が表示されている!

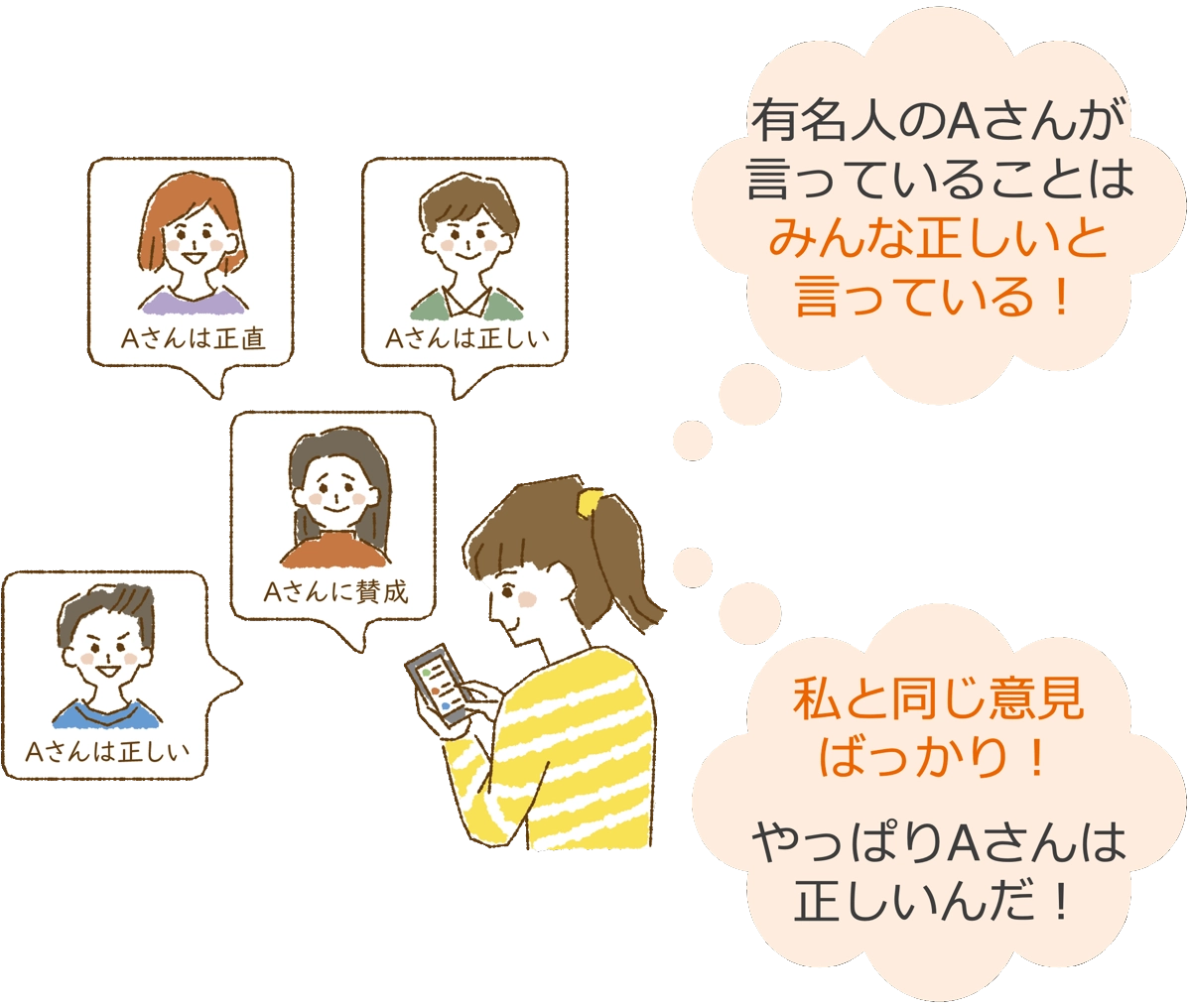

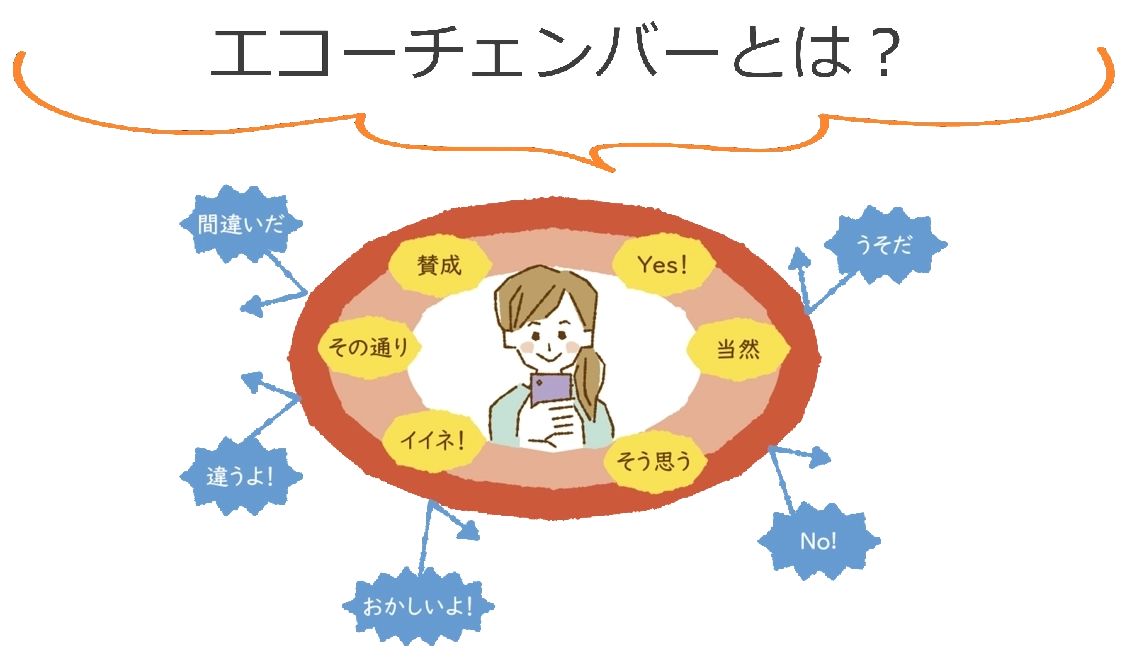

4. エコーチェンバー/フィルターバブル

4. エコーチェンバー/

フィルターバブル

この行動は何が問題?

あなたが興味を持ちそうな内容が表示されている!

フォローすると、

似た意見ばかりが表示されるように

反対意見や多様な考えに触れにくくなる

インターネット上では、SNSなどに自分の意見を発信すると似た意見ばかりが表示されるようになる「エコーチェンバー」や、インターネットの検索履歴などをもとに自分の好みや興味・関心に近い事柄ばかりが表示され、まるで「泡」の中にいるように、限られた情報しか見えなくなってしまう「フィルターバブル」といった現象が存在します。

いろいろな考え方に触れる機会が少なくなると、自分では気がつかないうちに考えが偏りやすくなり、差別や偏見につながる可能性もあります。

意識的にさまざまな情報をバランスよく取り入れることが大切です。

自分でも気がつかないうちに、差別や偏見につながる可能性も!

さまざまな情報をバランス良く取り入れよう!

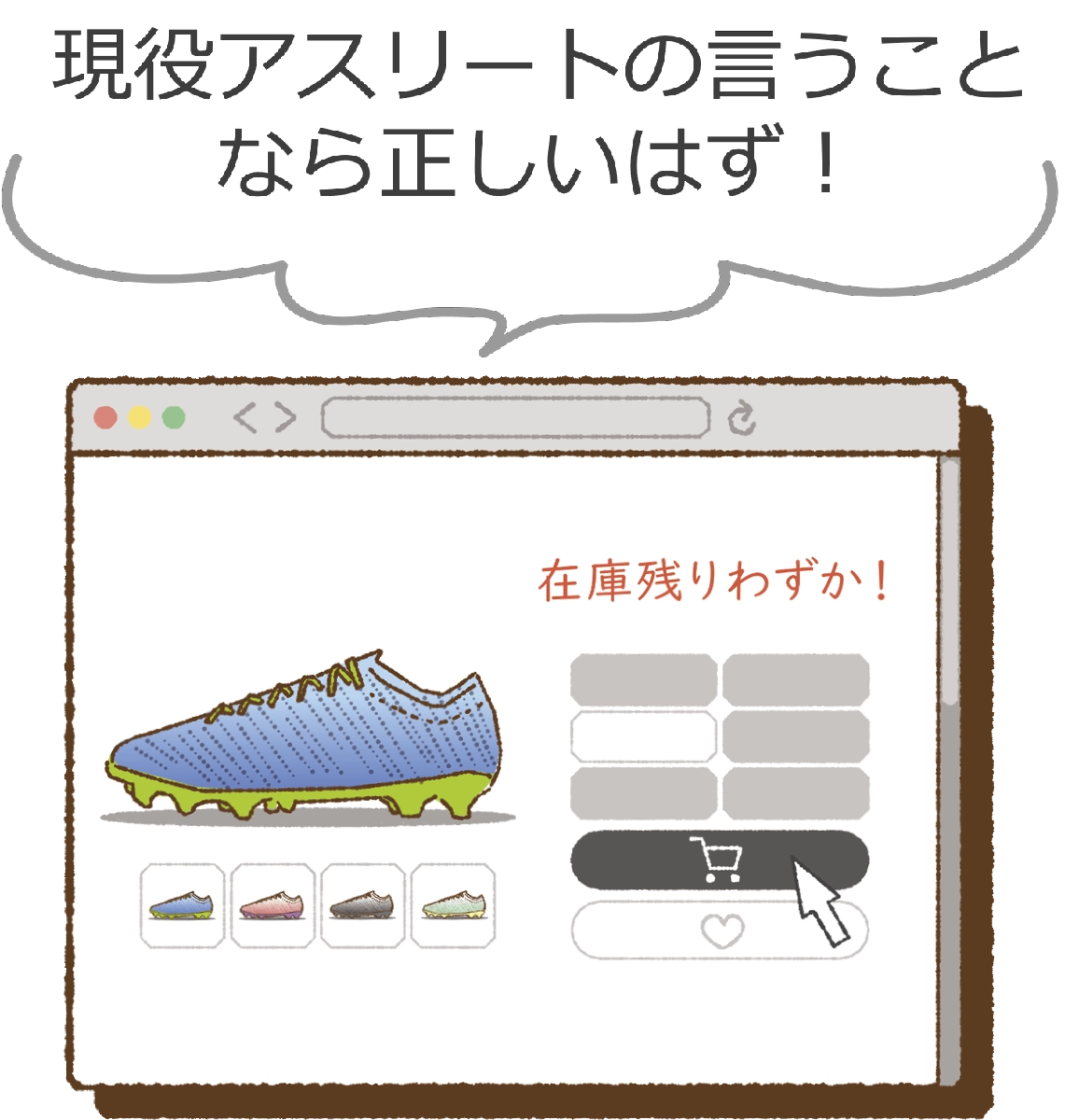

5. アテンション・エコノミー

こういった投稿・広告にはどんな問題があるだろう?

SNSで動画のタイトルに

【衝撃の真実】とつけて投稿

と書かれた広告

インターネットでは極端な情報が拡散され、目につきやすい!

事実よりも、注意を引くことを最優先してしまう…

拡散されているからといって、信頼できる情報とは限らない!

デジタル空間の特徴

柔軟な対応力を身につけ、責任ある行動をとろう!

- 一度投稿した情報を完全に消し去ることは難しい

- 名前・年齢・性別・職業を簡単にごまかせる

- あなたが興味を持ちそうな内容が優先して表示される

- 受け取る情報が偏っているかもしれない

- 極端な情報ほど注目されやすい

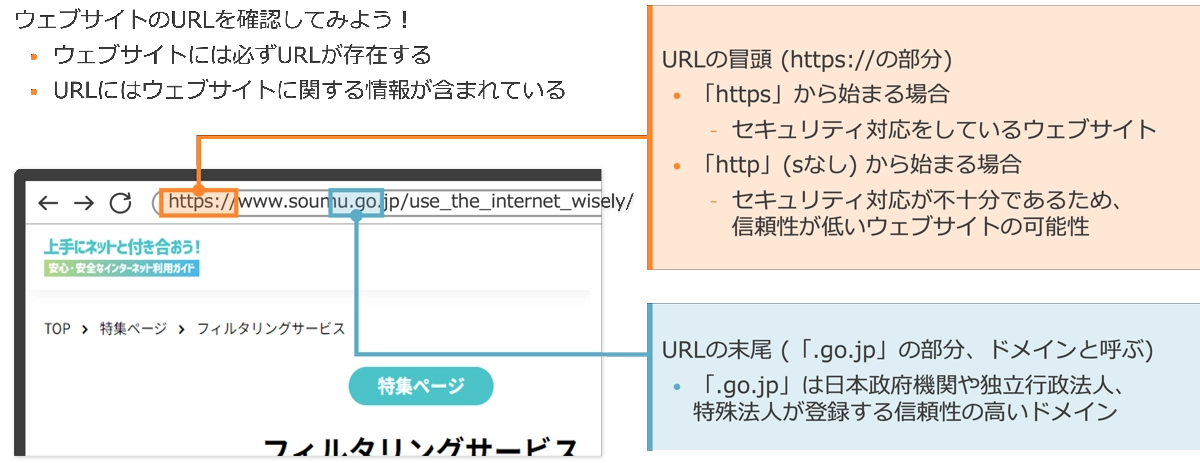

取得管理

- インターネット検索の仕組みを知って、必要な情報を探すための方法を理解する

- インターネットでは自分が好きな情報や同じ意見に触れやすいことを理解し、本当に信頼できる情報かを確認する

安全確保

- インターネットにある違法・有害情報やニセ・誤情報に気をつけて、どう対処するかを学ぶ

- インターネットやスマホ・PCを使うときに、体や心の健康を保つ方法を知る

他者・社会とのコラボ

- インターネットで交流するとき、いろんな背景を持った人々がいることに気をつけ配慮する

- 自分や他の人の個人情報を理解し、大切に管理する

デジタル空間のトラブルとは?

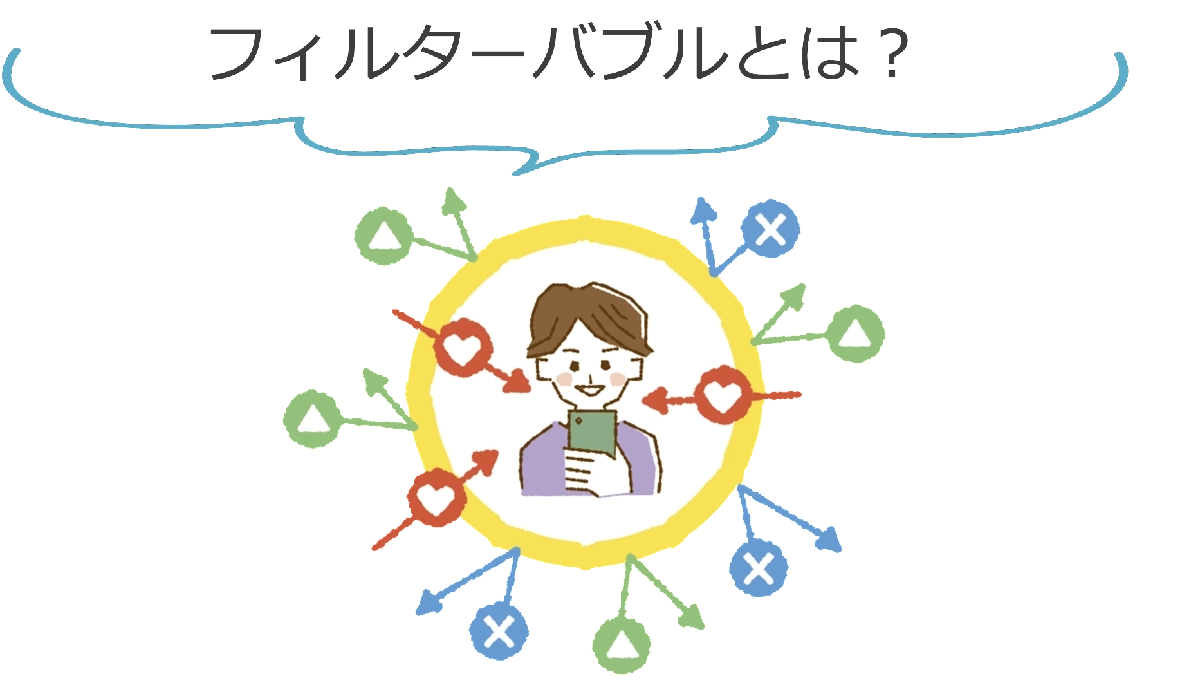

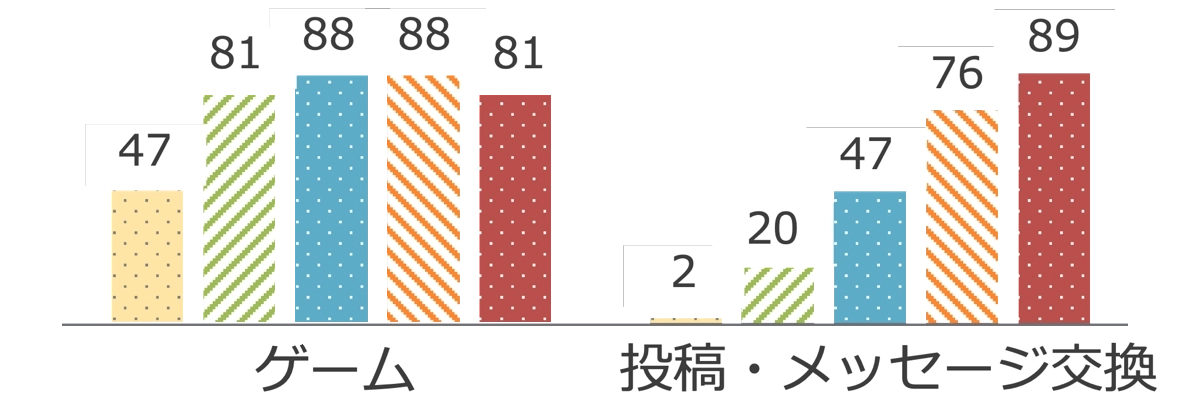

子どもたちはインターネットをどう使っているの?

未就学児童から

長時間インターネットを利用

インターネット 平日1日平均利用時間

(時間)

「ゲーム」「投稿・メッセージ交換」は

年齢が上がるにつれ増加

インターネットの利用内容

(%)

保護者はどんな不安を感じているのだろう?

これは、青少年の子どもを持つ保護者に対して、子どものインターネット利用に関してどのような不安を抱いているのかを調査した結果です。

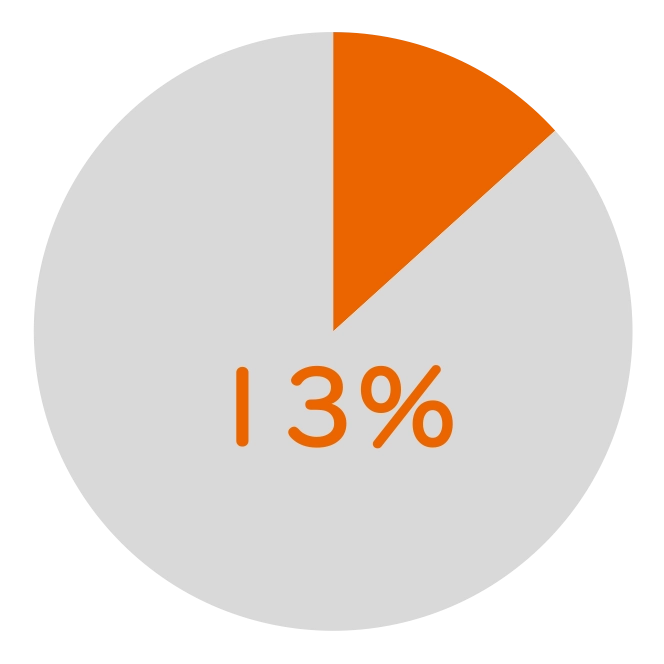

保護者が抱えている不安で最も多かったのは、子どもの利用時間に関する不安です。子どもが利用時間を守れないことについて多くの人が課題や不安を感じています。

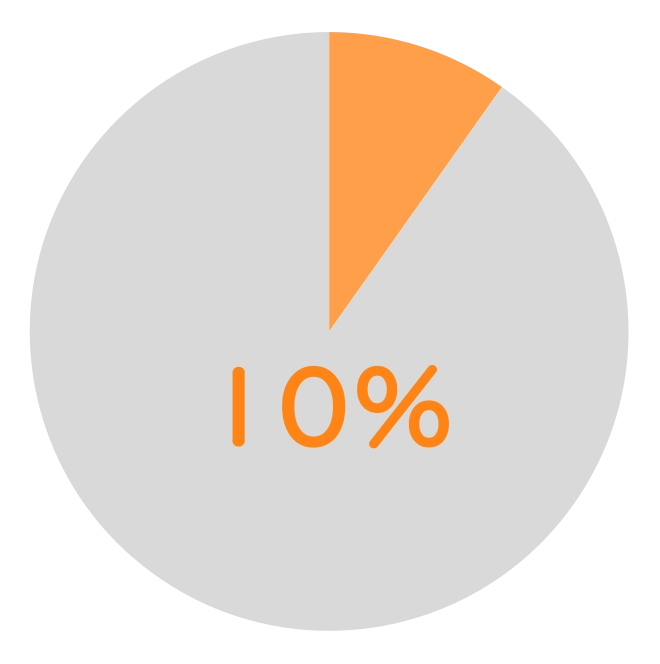

次に多かったのは、スマートフォン、SNSやゲームへの依存に対する不安です。

3番目は「使用状況の不安」です。子どもがスマホを何に使っているかわからないといった声が多く見られました。

中高生はインターネットでどのようなトラブルにあっている?

1位使い過ぎによって学業や生活に 支障が出た |

2位他人の投稿と自分を比べて ストレスを感じた | |

|

|

3位流行に遅れないように情報を追いすぎて ストレスを感じた |

4位コミュニケーショントラブルや人間関係の 問題にあった | |

|

|

子どもだけでトラブルに対処することは難しいため、

子どもと一緒に学び、ともに取組むことが大事

スマホやインターネットを長時間利用すると ・・・

健康・生活に悪影響が出る

|

|

|

|

スマホやインターネットの使い過ぎにより学業や生活にどのような影響がでてしまうのでしょうか?

友達に付き合ってメッセージのやり取りをやめられない、動画が次々おすすめされ見続けてしまうなど、昼夜逆転し、生活リズムの乱れを引き起こします。その結果、寝不足になったり、視力が悪くなってしまうことが あります。体への影響だけでなく、SNSを見ていないと不安で、授業や友達との会話に集中できない、他人の投稿と自分を比較して落ちこんで しまうなど、心へも悪影響を引き起こします。

このようなトラブルを防ぐために、ペアレンタルコントロールによって、 スマホやインターネットの利用時間を制限することが有効です。

インターネットで、気軽にお金を使うと ・・・

やめられなくなる

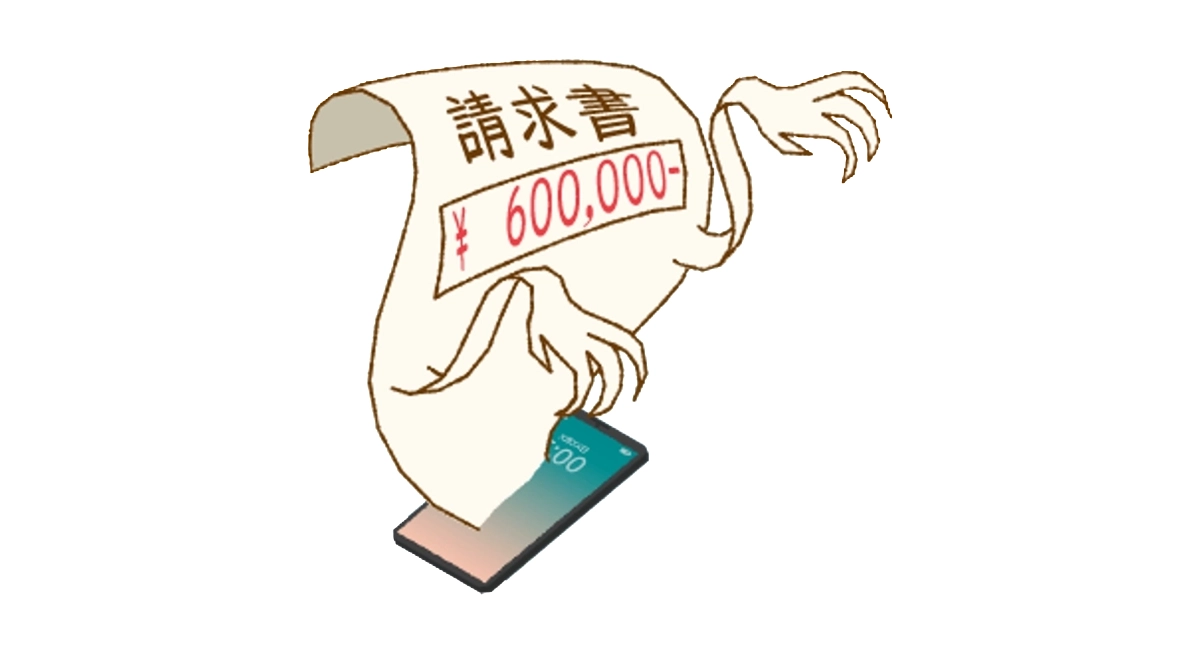

スマホゲームやスマホアプリでは、小額の購入が次第にエスカレートしやすくなります。

例えば、ゲーム内のアイテムをランダムに入手できる「くじ引き」を使ってみたら、「あともう少しで欲しいアイテムが出るかも!」、などと繰り返すうちに、自分を制御できなくなり、知らない間に高額な金額になってしまうことに・・・

スマホのペアレンタルコントロール機能を利用して、購入やダウンロードを制限することで、こうしたトラブルも防ぐことができます。

インターネットで、気軽に投稿をすると ・・・

文字だけのコミュニケーションは思っているよりも難しい!

子どもの学びのためにも小さな失敗ができる環境は大切

大きなトラブルにならないよう見守りつつ、

まずは家族や身近な友人のやり取りから学んでいきましょう

インターネットで、知らない人と気軽に つながってしまうと ・・・

ストーカー被害に

おどされる被害に

また、インターネットを通じて仲良くなった人に写真を送ってしまい、写真を拡散されたくないならお金を払えとおどされるトラブルも発生しています。

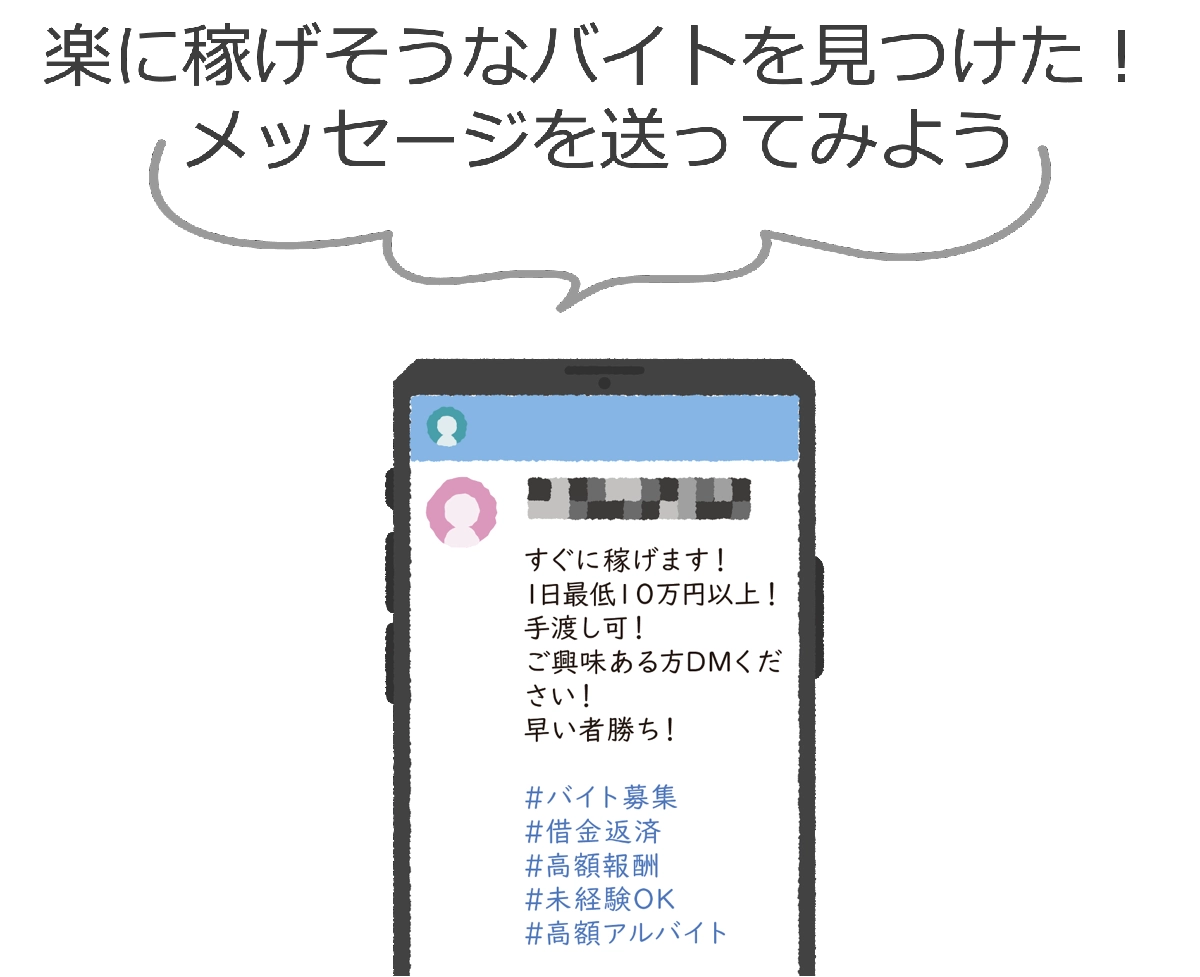

SNSで募集している怪しいバイトは、誰が募集をしているか分からない

逆らえなくなり、罪を犯すことに

こんなときは闇バイトかも!?

- SNSなどで

”簡単に稼げる” と投稿があった - 応募したら、まず

身分証明書の写真 を送るように要求された - 連絡手段として、

見たことのないアプリやサイト を指定された

犯罪者にならないために!

身分証明書や個人情報は渡さない よう注意しよう!- 危ない様子を見かけたら、

すぐに警察に連絡 しよう!

インターネットの情報を安易に信じると詐欺などに巻き込まれる可能性も

を名乗る人から連絡がきた

金銭などをだましとる犯罪

よくある手口は他にも ・・・

- 親族、警察官などを装う

- 未払い料金などの架空請求メールを送る

少しでも不安を感じたら

子どもに親のスマホをそのまま渡してしまうと

例えば、大人に向けられた、脱毛や過度なダイエットなど、身体的な特徴を強調し、あおるような内容を含む広告では子どもに強い圧力をかけてしまいます。

また、思いがけず、暴力的な内容や違法薬物に関するコンテンツ、アダルトコンテンツにアクセスする危険性もあります。

未就学児を含め、子どもたちが保護者の目が届かないところで無自覚に有害サイトにアクセスしてしまうリスクがあります。

こども家庭庁では、保護者が知っておきたいポイントについてまとめているので、ぜひ確認してみてください。

どんなトラブルにあった経験があるだろう?

|

|

デジタル空間で出会うかもしれないトラブル

- 使いすぎてしまうと、健康や生活に悪影響がある

- 気軽な購入が思いがけない高額請求になる

- 気軽な投稿がコミュニケーショントラブルに発展しうる

- 知らない人との軽率な交流が犯罪被害につながる

- 安易に情報を信じると詐欺被害にあう

- 目が届かないところで有害サイトに接する可能性がある

安全確保

- 商売目的で自分の個人情報が使われることがあるから、スマホ・PCや情報を守る方法を知っておく

- インターネットでの振る舞いが問題になることがあるから、どうしたらトラブルにならないかを考えながら使う

- インターネットやPC・スマホを使うときに、体や心の健康を保つ方法を知る

他者・社会とのコラボ

- デジタル技術を使って、他の人とコミュニケーションを取ることができる

- インターネットで交流するとき、いろんな背景を持った人々がいることに気をつけ配慮する

- 自分や他の人の個人情報を理解し、大切に管理する

自分や周囲の人をトラブルから守るためには?

子どもや周囲の人をトラブルから守るためには?

発信時の注意点何に気を付けると |

トラブルへの対応どう回避したり、 | |

|

|

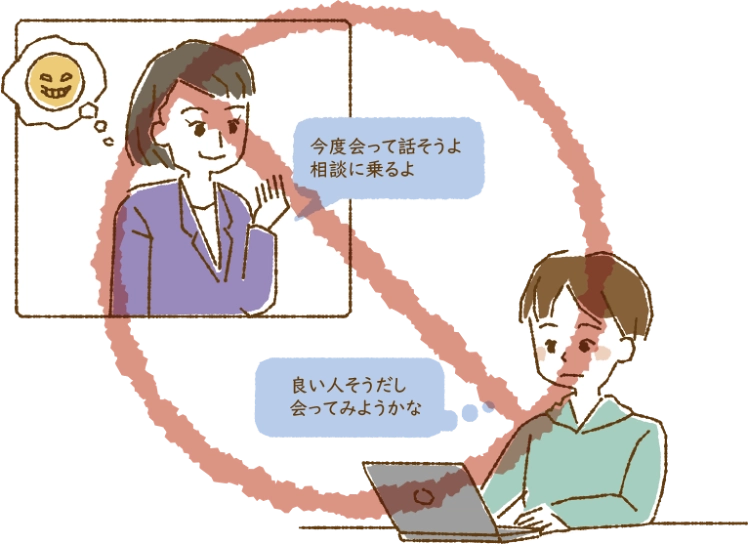

知らない人に気軽に会わない! 自分の弱みや写真を送らない!

会ってよいのは信頼できる人だけ

一度でも送ると取り返しがつかない!

- どうしても会う必要があるときは子どもに同伴しよう

自分の身を守るために、知らない人とは気軽に会わないこと、後で後悔しそうな自分の弱みや写真を送らないことが重要です。

インターネットでやり取りしている人から「今度会って話そう」と誘われています。しかし、インターネットで知り合った相手は、年齢・性別を偽っていたり、実際には悪意のある人物である可能性も。会ってよいのは信頼できる人だけ。

また、一度送った写真や情報は悪用されるリスクもあります。

プライベートな写真や個人情報が流出すると、それがネット上で拡散され、取り返しのつかないことになる可能性があります。

インターネットで相手の人格を否定・攻撃することはやめよう!

著作権・肖像権を侵害しないよう注意しよう!

著作権侵害

許可を得ずにコピー・公開、

引用表記なしで利用してはいけない

肖像権侵害

無断でSNSなどに公開してはいけない

写真やイラスト、音楽などを公開するときには著作権や肖像権に注意する必要があります。

例えば、体育祭のTシャツに人気のイラストをコピーして使おうとしました。しかし、イラストを権利者の許可を得ずにコピー・公開することは著作権侵害にあたります。

また、写真に写っている人には肖像権があるため、ネットやSNSで公開・投稿する場合、写真に写っている本人の許可が必要になります。許可なく撮影した写真などをSNSなどに投稿するのはやめましょう。

子どもが安全に使えるように、利用環境を整えサポートしよう

ペアレンタルコントロール

フィルタリング

家庭内でルールを決めよう!

安心して楽しく使うための ”約束ごと” を決めよう

- 何のために使うの?

[例]調べ学習をするため - どのくらい使うの?

[例]夕方に〇〇時間リビングで使う - どのように使うの?

[例]お金を使うときは事前に相談する など

みんなで守れる ”わが家のルール” を作ろう

- 家族みんなの意見を聞いて、一緒に考えてみよう

- もし守れないときはどうするか、も考えてみよう

子どもと相談しながら、フィルタリングやスマホの機能を活用しよう

また、使用時間を制限する機能を使えば、ゲームから一日中離れられなくなるといった日常生活への支障を防ぐことができます。子どもと相談しながら、活用するようにしましょう。

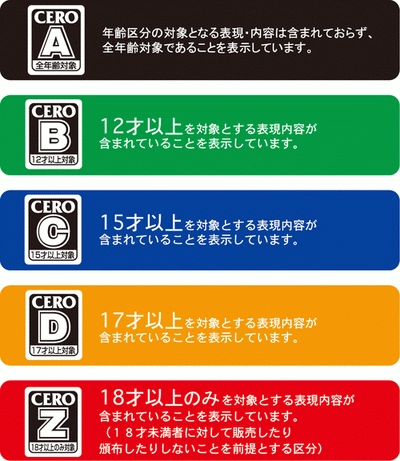

子どもの年齢にあったサービスを使おう!

動画配信サービスやゲームには、子どもの年齢に応じた制限や設定が可能なものもあります。動画配信サービスには、「子ども向けバージョン」があり対象年齢にあうコンテンツのみを閲覧できるようにする機能や視聴時間に制限をかけることができる機能があります。

例えば、

- YouTube Kids

- Netflix 年齢制限設定

- Amazon Kids+

それでもトラブルに巻き込まれてしまったら ・・・

悩まずにすぐに学校・家庭内で相談できる環境をつくろう

自分や周囲の人をトラブルから守る具体的な対策を行おう

- 情報を発信する際は、トラブルに遭わないために対策をする

… 個人情報の発信、知らない人との気軽な交流

… 誹謗中傷、著作権/肖像権侵害 - 子どもが安心して使えるように、家庭内ルール・フィルタリングなどのペアレンタルコントロールに取り組む

- トラブルに巻き込まれたら、保護者が状況整理・トラブル解決の手を打ち、再発防止策を考える

安全確保

- 商売目的で自分の個人情報が使われることがあるから、スマホ・PCや情報を守る方法を知っておく

- インターネットでの振る舞いが問題になることがあるから、どうしたらトラブルにならないかを考えながら使う

他者・社会とのコラボ

- 自分や他の人の個人情報を理解し、大切に管理する

作成編集

- 自分や他の人の作ったものを使うとき、ルールや法律を守る大切さを理解する

活用

- デジタル技術で問題が起きたとき、その問題を見つけて解決する方法を考える

- 自分や周りの人のデジタル技術を使う力を見直し、さらに良くする方法を考える

社会をリスクから守るためには?

一人ひとりのインターネットの使い方が大きな影響をもたらす

インターネットにはたくさんの情報があふれていますが、事実かどうかがわからない情報が増えると、信頼性ある情報が埋もれてしまうなど、社会に大きな影響を与えます。

自分さえだまされなければ良いのではなく、情報を広める前に、情報の検証をしたり、拡散してもよい情報なのかを考えることで、社会への悪影響を与えないことも重要です。

一人ひとりのインターネットの使い方が大きな影響をもたらすことを忘れず、慎重に行動しましょう。

増えてしまうと、

信頼性のある情報が埋もれてしまう

一人ひとりが拡散をしないことで

社会に悪影響を与えないようにしよう

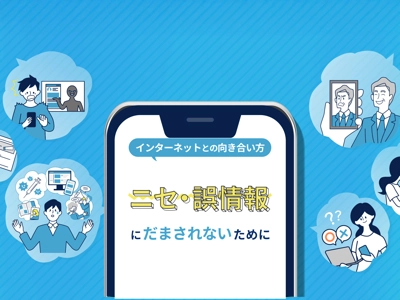

ニセ・誤情報は、SNSの普及や生成AIの発展により、増えてきている

ニセ情報とは、意図的・意識的に作られたウソの情報を指して、誤情報とは、勘違いや誤解により広まってしまった、間違い情報のことを指します。

ニセ・誤情報が増えている背景の一つに、生成AIの普及が挙げられます。生成AIにより、特殊な技術がなくても、もっともらしいニセ画像・映像・音声・ニュース記事などを作成できるようになったこと、生成AIが正しくない回答をする場合があることなどがニセ情報・誤情報の増加につながっているといわれています。

ウソの情報

間違い情報

増加の背景(生成AIの特徴)

- 簡単にニセ画像・映像・音声・ニュース記事などを作成できるため

- 裏付けのない、正しくない回答をする場合があるため

ニセ・誤情報には気づきにくく、拡散されやすい

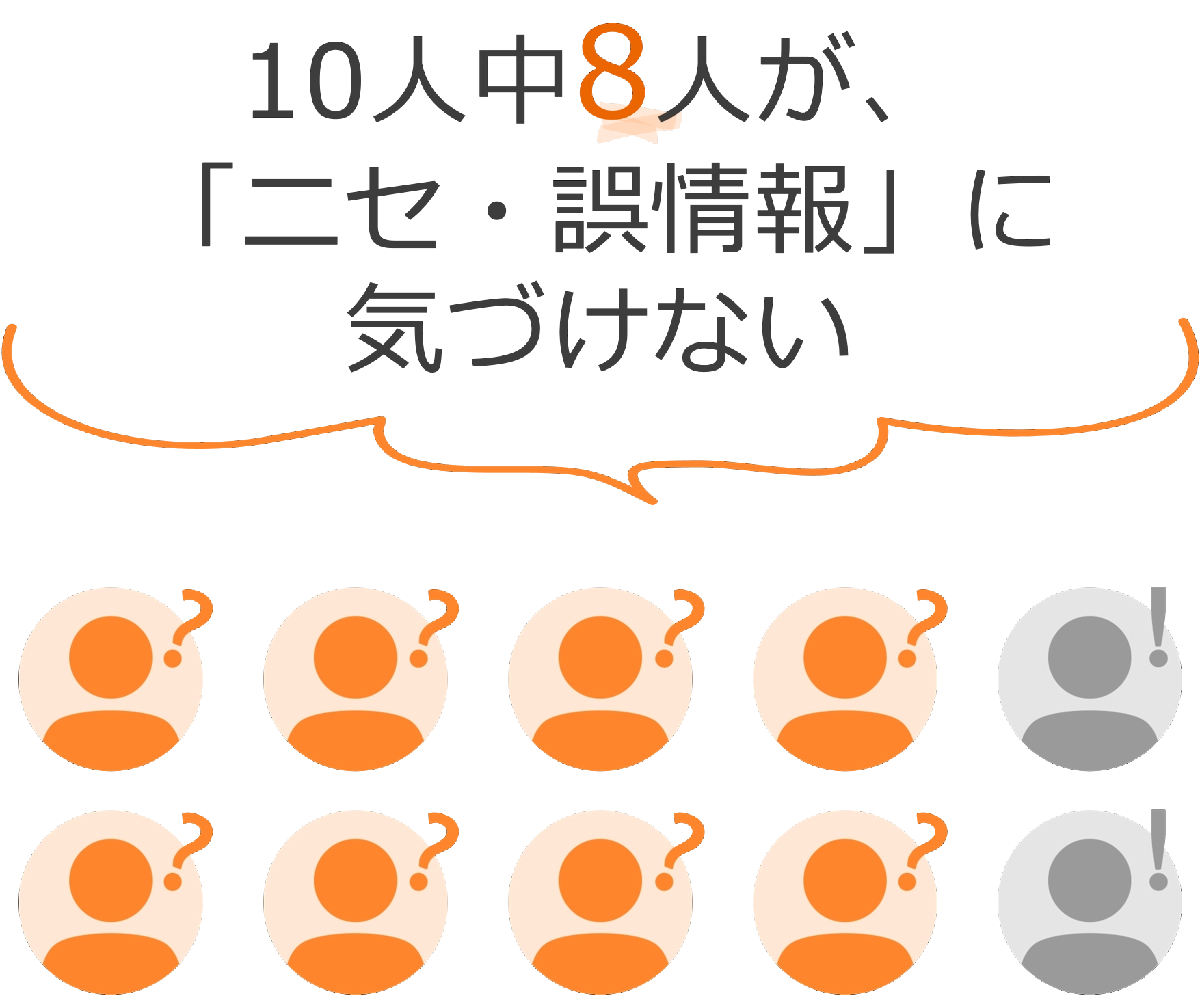

ニセ・誤情報に係る調査において、ニセ・誤情報に出会ったときに、「この情報は嘘だ」と正しく判断できた人は10人中2人、つまり、10人中8人が「ニセ・誤情報」に気づけないという結果が出ています。

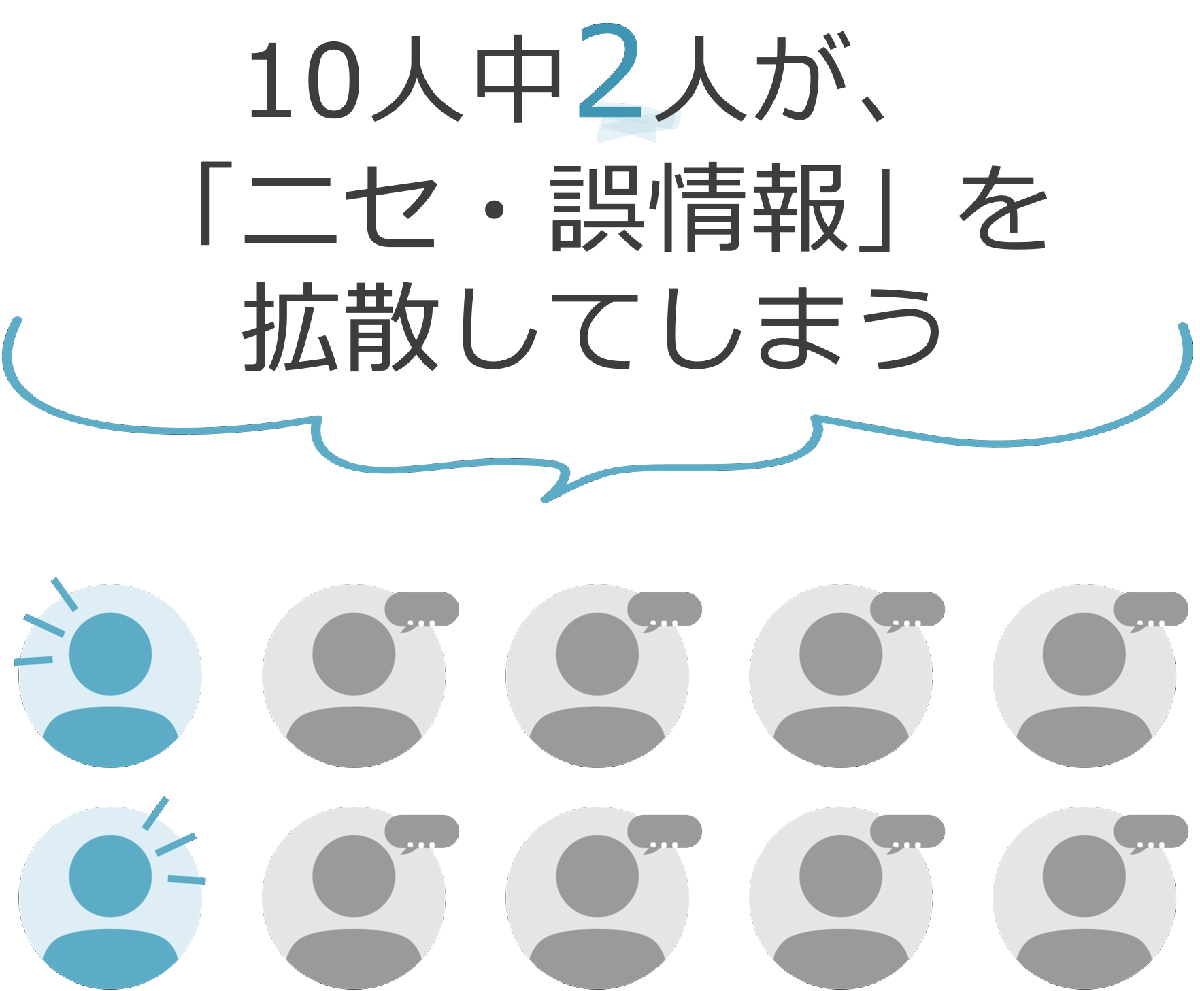

また、ニセ情報・誤情報を見聞きした後に他人に伝えたかどうかを確認した調査では、10人中2人は拡散してしまったという結果も出ています。

ニセ・誤情報はなぜ拡散されやすいのか

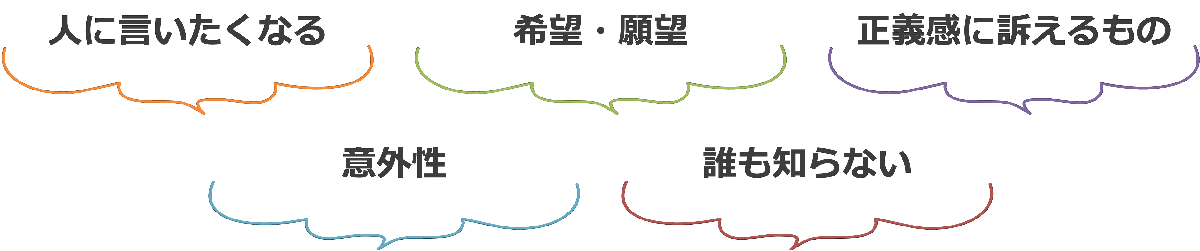

人には「誰かに言いたいな!」、「こうだったらいいな!」と自分が思い込んだものを信じてしまう傾向があります。この現象は、「認知バイアス」と呼ばれます。

ニセ・誤情報は、認知バイアスに働きかける、誰かに教えたい要素や感情に訴える要素を持っているため、共感・拡散されやすくなります。

ニセ・誤情報は、誰かに教えたい要素や

感情に訴える要素を持っているため、共感・拡散されやすい

あなたも気づかずに家族・友人に発信してしまっているかも…!!

|

|

|

ニセ・誤情報を広めると社会に悪影響を与える可能性も

ニセ・誤情報にだまされないためには

まずは確認してみよう

ニセ・誤情報ではないかと疑い、チェックをしてみよう

リンク先を読もう

画像検索をしよう

自分や周囲の人をトラブルから守る具体的な対策を行おう

- ニセ・誤情報を拡散すると社会に悪影響を及ぼす可能性がある

- 真偽がわからないものや誰かを傷つける情報は拡散しない

- 拡散する前にひと呼吸おくことが重要である

取得管理

- インターネットでは自分が好きな情報や同じ意見に触れやすいことを理解し、本当に信頼できる情報かを確認する

安全確保

- インターネットにある違法・有害情報やニセ・誤情報に気をつけて、どう対処するかを学ぶ

- インターネットでの振る舞いが問題になることがあるから、どうしたらトラブルにならないかを考えながら使う

- インターネットやスマホ・PCを使うときに、体や心の健康を保つ方法を知る

他者・社会とのコラボ

- デジタル技術を活用して、他の人と情報やコンテンツを共有できる

- インターネットで交流するとき、いろんな背景を持った人々がいることに気をつけ配慮する

デジタル技術を活用すると何ができるの?

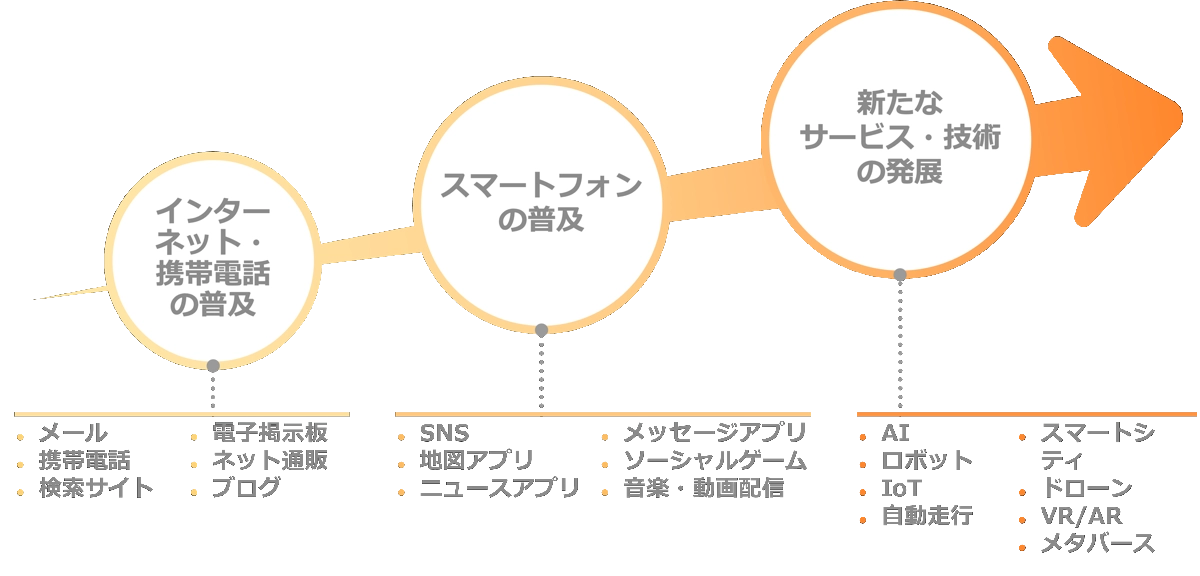

デジタル技術はこれまで進化し続けてきた

まず、インターネットや携帯電話の普及によって、メールや情報の検索、インターネット通販ができるようになりました。

次に、スマートフォンの普及が大きな変化をもたらしました。

SNSや地図アプリ、音楽配信、ソーシャルゲーム、ニュースアプリなどが一般的になりました。

さらに、スマートホーム、フードデリバリーのように生活を便利にするデジタルサービスや、VR/AR、AIのように今後の社会を大きく変える可能性がある新たな技術が登場し、これらは更なる進化を続けています。

今後もデジタル技術は発展し、私たちの暮らしを豊かにする

例えば、AI技術により、AIが複雑な問題を解決したり、新しいアイデアを考えてくれます。 新しい仮想空間であるメタバース空間では、距離が離れた相手とも、現実と変わらない感覚で交流できるようになり、AR(拡張現実)/ VR(仮想現実)などの技術も仮想空間の浸透を後押ししています。

スマートシティと呼ばれる、都市全体のデータを活用し、人々の生活をより便利に安全にする街づくりや、移動手段においても、自動運転により、誰でもどこでも移動しやすい社会の実現が期待されています。

またIoT、ロボットとの共生では、人手を必要とする作業にもロボットが対応できるようになり、家事や介護、仕事など、日常の生活を手助けしてくれます。

便利なWEBサービス

|

検索サービス

リテラシーインターネット検索の仕組みを知って、必要な情報を探すための方法を理解する | |

|

地図アプリ行きたい場所がどこにあるのか、調べることができるリテラシーデジタルツールやサービスを使って、社会の問題を解決したり、役立つことをする | |

|

AIチャットボット質問を入力すると、AIチャットボットが回答するリテラシーコンピュータをうまく動かすために、必要な指示を出す | |

|

SNS

リテラシー

| |

|

メッセージアプリ特定の相手と情報を交換できるリテラシー

| |

|

動画共有プラットフォーム/サービス

リテラシーデジタルツールやサービスを使って、社会の問題を解決したり、役立つことをする | |

|

オンライン学習サービスオンラインで授業を受けたり、問題集を解いたり、どこにいても学習ができるリテラシーデジタルツールを、自分がやりたいことに合わせて調整して使う | |

|

語学学習サービスオンラインで語学講師と会話の練習をしたりすることができるリテラシーデジタル技術を使って、自分や社会の問題を解決する方法を学ぶ | |

|

ファイル共有サービス

リテラシー

| |

|

オンライン会議サービスWebサイトやファイルを共有しながら、本当に一緒の空間にいるように、オンラインで話すことができるリテラシー

| |

|

文書作成ソフト

リテラシーデジタル技術を使って、絵や動画、音楽などを作って、自分を表現する | |

|

画像編集ソフト

リテラシーいろんな情報を組み合わせて、新しい知識やコンテンツを作る |

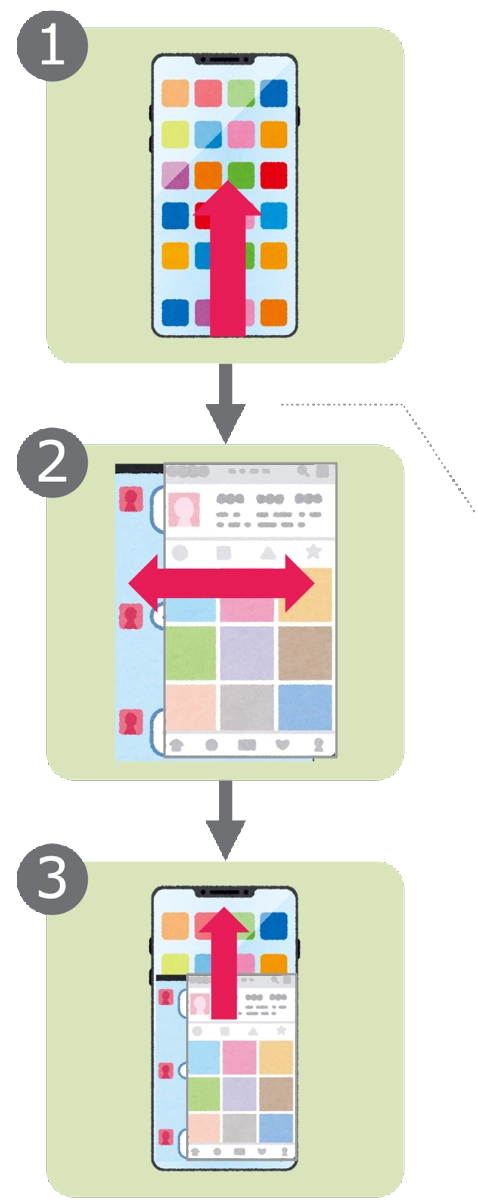

- 使っていないアプリは閉じよう!

- ネットワーク検索は電池を消費するので、接続先が見つからない時は、Wi-Fiをオフにしよう

- 省電力モードや低電力モードをオンにしよう

- 充電をしすぎないようにしよう!

20%ぐらいで充電をはじめて、80%ぐらいで充電を終えるのがおすすめ

使わないアプリの閉じ方

インターネットとの向き合い方

安心してインターネットを使うために

信頼できると思った人は、ニセモノかもしれない

信頼できると思った人は、ニセモノかもしれない

SNS上で悪口・誹謗中傷を投稿すると

SNS上で悪口・誹謗中傷を投稿すると 子どもたちが安心・安全に利用できるよう、

子どもたちが安心・安全に利用できるよう、 フィルタリングは有害情報やトラブルから守る砦

フィルタリングは有害情報やトラブルから守る砦

ゲームには

ゲームには