サイバーセキュリティ対策 個人もPTAでも対策は必要です!

サイバーセキュリティ対策

安心してインターネットを使うために

サイバーセキュリティ

私たちがインターネットやコンピュータを安心して使い続けられるように、大切な情報が外部に漏れたり、ウイルスに感染してデータが壊されたり、普段使っているサービスが急に使えなくなったりしないように、必要な対策をすること。

それがサイバーセキュリティ対策です。

インターネットの普及によって、離れた場所にいても様々な情報をやり取りすることが日常的に行われるようになりました。そのため、個人や企業を問わず、ハッキングによるコンピュータへの侵入や情報の盗難、データの改ざんといった被害に遭う危険性が高まってきています。

また、最近では、企業や組織が保有しているプライバシー情報などのデータが外部へ漏えいしてしまうというトラブルも数多く発生しています。企業や組織として、データの管理方法などのルールを策定し、その遵守を徹底しなければなりません。

他にも、たとえば、ウイルスの対策をしていなかった場合には、感染したコンピュータが他のコンピュータにウイルスをばらまいてしまうため、自分以外の人にも迷惑をかけてしまうことになります。

また、SNSやホームページにおいてプライバシー情報を扱う場合は、世界中のコンピュータが接続しているというインターネットの特性をよく理解して、細心の注意を払わなければなりません。

PTAでの対策 基本原則

1.ソフトウェアの更新

OS(基本ソフト)やWebブラウザなどのソフトウェアでは、脆弱性と呼ばれるサイバーセキュリティ上の問題が発見されることがあります。この問題を解決するためには、ソフトウェアメーカーなどから提供される修正プログラムを定期的に適用して、できる限りソフトウェアを最新の状態に保つように心がけなければなりません。

近年では、ネット接続される家電製品やカーナビゲーションなども増えてきました。

これらもコンピュータが内蔵されてソフトウェアで動作している点で変わりはなく、脆弱性が発見されるとメーカーからソフトウェアの更新が提供されます。

代表的なソフトウェアでは、修正プログラムが提供された場合に、「ソフトウェアの更新が必要です」という形で通知が表示されることが多くなっています。通知が表示されたら、忘れず更新しましょう。

また、自動更新機能がある場合は、無効にしたまま放置しないように気を付けましょう。

2.IDとパスワードの適切な管理

3.ウイルス対策の導入

ウイルスに感染しないようにすることは、サイバーセキュリティ対策の基本です。

そのためには、まずお使いのパソコンや機器のソフトウェアを最新の状態にしておきましょう。

さらにコンピュータにウイルス対策ソフトを導入したり、インターネットサービスプロバイダによるウイルス対策サービスを利用したりすることも有効です。

最近ではウイルス対策のほかに、パーソナルファイアウォールやフィルタリングなどの機能を備えた総合セキュリティ対策ソフトが提供されています。

これらの機能は、不正アクセス防止や、フィッシング詐欺サイトへのアクセス防止などの対策に有効です。

共用パソコンの注意点

パソコンを共用して使用している場合、誰かが勝手にファイル共有ソフトをインストールしたために、情報が漏えいしたなどの事故も起こっています。こうした事故を防ぐために、共用でパソコンを使う場合は以下の点に注意しましょう。

アカウントの共有はしない

パソコンを購入したら、家族の一人ずつに一般ユーザ権限のアカウントを作成し、アカウントの共有はしないようにしましょう。これは、万が一、家族の誰かがウイルスに感染したり、ファイル共有ソフトを導入したとしても、別の家族のデータに影響が及ぶ可能性を低くすることができるためです。

管理者権限ではなく一般ユーザ権限で利用する

管理者権限は、ソフトウェアのインストールなど、必要な時だけ使用し、通常時には一般ユーザ権限で使うようにしましょう。これにより、危険性の高いソフトウェアを家族が不用意に導入する可能性を低くすることができます。

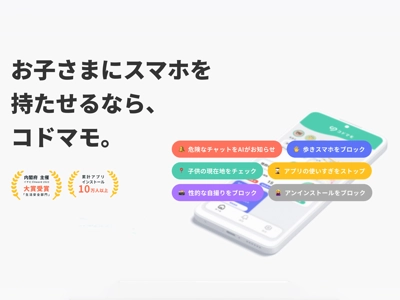

また、最近では、子どもの利用内容を保護者が制限できる機能を備えた機種も登場しています。

インターネット利用時に推奨される対策

ソフトウェアは最新に

パソコンやスマートフォン・タブレット端末などのコンピュータは、本体(ハードウェア)を通じて、キーボードなどから入力した情報を、内部のソフトウェアが処理することで動いています。

こうしたソフトウェアには、オペレーティング・システム(OS)と呼ばれる、コンピュータを動かす基本的なソフトウェアや、ホームページを閲覧する際に使うWebブラウザ、メールを送受信するのに使うメールソフトなど、利用目的にあわせた様々な種類のものがあります。

今では、パソコンやスマートフォンに限らず、多くの機器にコンピュータが搭載され、ソフトウェアで動いています。その点ではパソコンやスマートフォンと同様です。

しかし、こうしたソフトウェアには、時間の経過とともに、脆弱性と呼ばれる不具合が発見されることがあります。脆弱性は、プログラムの不具合や設計ミスに起因して起こるものですが、それらが発見されるたびに、それを修正するための修正プログラムが、メーカーから配布されています。

代表的なソフトウェアでは、最近は、「ソフトウェアの更新が必要です」という形で通知が表示されることが多くなっています。

脆弱性を残しておくことは、様々な攻撃のきっかけを与えてしまうことになりますので、通知が来たら、面倒がらずに毎回更新することが重要です。

パソコンやスマートフォン以外の、インターネットに接続された

機器(家電製品やカーナビゲーションなど)も、ソフトウェアの更新が提供されることがあります。多くは自動的に更新されるようになっているので、その機能を無効にしないよう留意しましょう。

なお、古い機器ではメーカーのサポートが終了し、脆弱性が発見されてもソフトウェアの更新が提供されないことがあります。そのような機器をインターネットに接続したまま使い続けるのは危険です。その場合は機器自体の買い替えも考える必要があります。

ウイルス対策

インターネット利用時に、ウイルスは、電子メールやホームページ、記憶媒体など、様々な経路から侵入し、情報漏えい(ろうえい)など様々な被害をもたらします。

ウイルスに感染してしまうと、自分のコンピュータが被害を受けるだけでなく、インターネットの別のコンピュータに対する感染活動を行い、加害者となってしまうことがあります。

近年は、PCやスマートフォンのOS自体のセキュリティも向上していますが、安全にコンピュータを利用するためには、ウイルス対策ソフトの導入や、インターネットサービスプロバイダによるウイルス対策サービスの利用が推奨されます。

なお、ウイルス対策ソフトを導入した場合には、ウイルス検知用データを常に最新の状態にしておかなければなりません。

通常は自動更新されますが、契約期間切れで更新されない場合、かえって脆弱で危険な状態になりかねないので注意が必要です(ウイルス対策ソフトの導入により、OS 自身のセキュリティ機能が無効となっている場合があるからです)。

また、ウイルス対策ソフトを装った不正ソフトや、不安を煽る詐欺商法もあるため、信頼できるベンダーの対策ソフトを選ぶでようにしましょう。

また、ウイルスに感染しないようにするためには、知らない人からの電子メールやメッセージの添付ファイルを不用意に開かないようにするでなどの注意も必要す。

- 受信する電子メールやCD-R、USBメモリなど外部からコンピュータが受け取るデータにウイルスが含まれていないかをチェックし、ウイルスに感染することを防ぎます。

- 送信する電子メールなど、コンピュータの外部に出て行くデータにウイルスが含まれていないかチェックします。

- コンピュータがウイルスに感染している場合には、ウイルスを隔離したり、場合によっては駆除したりすることができます。

- ウイルス対策ソフトの付加機能として、ファイアウォール機能が備わっている場合は、コンピュータに登録している情報が盗まれるのを防いだり、外部からコンピュータを操作されたりすることを防ぎます。

しかし、ウイルス対策ソフトを導入すれば対策が万全ということではありません。 ウイルスも日々進化しており、対策ソフトのアップデートが間に合わないことも少なくありません。

対策ソフトは手段のひとつであると考え、ウイルスに感染しないようにするには、ウイルス対策ソフトを導入するだけでなく、ウイルスの侵入経路となりやすい、知らない人からの電子メールやメッセージの添付ファイルを不用意に開かないようにしたり、怪しいホームページは、できるだけ閲覧しないようにしたりなどの注意も必要です。

無線LANの安全な利用

無線LANは、ケーブルの代わりに無線を利用するという性質上、通信内容が傍受(盗聴)される危険性があります。

そのため、無線LANを使ってユーザIDやパスワードなどのログイン情報、クレジットカード番号のほか、プライバシー性の高い情報をやり取りする場合には、自分と相手先との間でSSL/TLSにより通信が暗号化されていることを確認しましょう。

家庭内や職場のネットワークで複数のパソコンを利用する際には、家族や職場のパソコンとファイルのやり取りを円滑に行うために、ファイル共有機能を有効にしている人もいるかもしれません。

しかし、公共の場で無線LANを利用するときに、このファイル共有機能が有効になっていると、他人からパソコンやスマートフォン内のファイルが読み取られたり、ウイルスなどの不正なファイルを送りこまれたりすることがあります。

公共の場で無線LANを利用する際には、必ずファイル共有機能を解除しましょう。

一方で、自宅内などに自分で無線LANのアクセスポイントを設置して利用する場合には、アクセスポイントで暗号化の設定を行ってください。現時点では、WPA2方式またはWPA3方式による暗号化を推奨します。

WPA3の方が、より強固な暗号化方式を利用できます。旧来からWEPという暗号化方式もありましたが、近年WEPは短時間で解読される方法が発見され、安全な方式とは言えなくなっていますので、注意しましょう。

また、アクセスポイントに設定する管理パスワードや、認証・暗号化のための共有鍵は、単純なものや、無線LANのネットワーク識別子であるSSIDから類推できるものにしないよう、注意が必要です。

一般的にSSIDは公開されて使用されるため、SSIDと似たパスワードを設定していると、第三者に類推されてしまう可能性があるからです。共有鍵が知られると、第三者がアクセスポイントに接続できたり、通信内容が容易に解読できたりします。

さらに、現在はセキュリティ機能を強化した無線LAN機器が普及していますので、そのような機器を積極的に利用することをお勧めします。

参考情報:総務省 一般利用者が安心して無線LANを使用するために ≫

無線LANとは、電波でデータの送受信を行う構内通信網(LAN:Local Area Network)のことです。

LANとは、会社内や家庭内などでパソコンやプリンタなどをつないで、データをやりとりできるようにしたネットワークのことです。ケーブルの代わりに無線通信を使うのが無線LANです。

Wi-Fi(ワイファイ、Wireless Fidelity)とも呼ばれますが、これは無線LANの普及促進を行う業界団体Wi-Fi Alliance から相互接続性などの認証を受けた機器のことです。

現在はWi-Fi認証を得た製品が増えたことから無線LAN全般を「Wi-Fi」と呼ぶことが多くなりました。

無線LANを利用することにより、ケーブルを気にすることなく、どこでも好きな場所に移動してインターネットに接続し、気軽にWebサイトの閲覧やメールの利用ができるようになりました。

また、最近は公衆無線LANの整備も進み、駅、空港などの公共の場でも無線LANが利用できるようなっています。

さらに最近ではスマートフォンやタブレット端末の利用者の増加により、急増するトラフィックを軽減するためのオフロード対策の一つとして注目されています。

無線LANを利用するためには、親機(アクセスポイント)と、パソコンなどの端末に装着する子機が必要ですが、最近はほとんどのノートパソコンやスマートフォンに子機の機能が内蔵されているため、親機があれば無線LANが利用できます。

無線LANの子機同士が、アクセスポイントを介さずに直接通信を行うこともできます。これはアドホック・モードと呼ばれ、携帯型ゲーム機で対戦型のゲームをする際などに利用されています。

SSL(Secure Socket Layer)/ TLS (Transport Layer Security)とは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組みのひとつです。

クレジットカード番号や、一般に秘匿すべきとされる個人に関する情報を取り扱うWebサイトで、これらの情報が盗み取られるのを防止するため、広く利用されています。

また、SSL/ TLSは暗号化に加え、電子証明書により通信相手の本人性を証明し、なりすましを防止するなど、今日のインターネットの安心・安全を支えています。

なお、過去にはSSLが使われていましたが、脆弱性が発見されたためにTLS(v.1.2以降)への移行が進んでおり、今ではSSLは使われなくなってきています(SSL全バージョンと、TLSv1.1以前に脆弱性があります)。

しかし、歴史的経緯でSSLの用語が広く普及しているため、本サイトでは「SSL/TLS」と表記しております。

SSL/TLSは、WebサーバとWebブラウザとの通信においてやりとりされるデータの暗号化を実現する技術です。たとえば、インターネットバンキングで利用者登録する場合などは、このSSL/TLSを使ったホームページが使われます。ここで入力された情報は暗号化され、金融機関のWebサーバに送られるのです。

これにより、通信の途中で情報が盗み見られることを防いでいます。

Webブラウザにより、SSL/TLSを使ったサイトに接続するには、http://・・・で始まるアドレスではなく、https://・・・で始まるアドレスのサイトに接続します。SSL/TLSを利用したサイトに接続すると、アドレスバーの色が緑色に変わったり錠のマークが表示されたりします。

これらにより、SSL/TLS通信を使っているサイトかどうかを確認することができます。

電子証明書などの詳細な情報を確認できます。

Webブラウザの種類やバージョンによっては、他の場所に保護を示すマークが表示されますので、普段、使用しているWebブラウザではどこにどのようなマークが出るかということを、あらかじめ確認しておくのがよいでしょう。

本サイトのアドレスは、https://・・・で始まっています。

ポータブルメディアや機器の利用時の注意

最近、自宅や連絡先とのデータのやり取りにUSBメモリを利用するケースが増えてきています。

USBメモリは、パソコンのUSB端子に接続するだけで手軽に利用でき、多くの利用者に支持されています。

しかし、小さくて持ち運びが楽であるため、紛失してしまう危険性が高いという点に注意しなければなりません。

また、データをそのままメディアに記録していた場合、紛失時にメディア内の情報が漏えいする危険性が非常に高くなります。

もちろん、このことは外付けハードディスク、CD、DVDなど、持ち運び可能なメディア全般について言えることです。

これらの持ち運び可能なメディアを外部へ持ち出した際には、カバンの置き忘れなどによる紛失と情報漏えい、自宅や外出先のパソコンからウイルス感染し、利用先のネットワークにも感染を広げてしまうなどの危険性が考えられます。

これらのリスクを軽減するためには、次のような対策が考えられます。

- 盗難、紛失に備えて、持ち運ぶ必要のない機密情報、個人情報は保存しない。

- ファイルは暗号化して保存する。

- セキュリティ機能つきのUSBメモリや外付けハードディスクを利用する。

- パソコンの設定を変更して、自動再生機能を停止する。ファイルを開く前に必ずウイルスチェックを行う。

- ウイルスに感染している恐れがあるため、個人所有のUSBメモリや持ち主の分からないUSBメモリを使用しない。

コンピュータには、USBメモリなどの外部記憶媒体や情報機器をコンピュータに接続しただけで、あらかじめ指定された処理が自動的に実行されるようになっているものがあります。この仕組みを悪用して作られたのが、いわゆるUSB媒介ウイルスです。

USB媒介ウイルスは、この自動実行(Auto run)機能を利用して、コンピュータに、USBメモリなどの外部記憶媒体や情報機器を差し込んだだけでウイルスを実行するようになっています。

パソコンに接続して、自動実行がされる可能性がある媒体や機器(携帯電話やスマートフォン、携帯型音楽プレイヤー、デジタルカメラなど)は、すべて注意が必要です。

USB媒介ウイルスは、感染したコンピュータに差し込んだ別のUSBメモリなどの外部記憶媒体や情報機器に感染する形で被害が拡大していきます。

USB媒介ウイルスへの対策としては、以下のような方法があります。

- USBメモリを差し込んだときには、ファイルを開く前に必ずウイルスチェックを行う。

- 持ち主の分からないUSBメモリを使用しない。

- コンピュータの設定を変更して、USBメモリの自動再生機能を停止しておく。

IoTセキュリティ対策

これまでインターネットに接続されてきたパソコンやスマートフォンに加えて、自動車や家電など様々なモノがインターネットにつながるようになってきています。IoT機器とは、そうしたインターネットにつながるモノを指します。

初期設定に気をつける

- インターネットに接続する機器のパスワードが他の人に漏れると、インターネット経由で機器が乗っ取られ、自分(所有者)やその家族等になりすまして不正利用される恐れがあります。

- 機器を初めて使う際には、ID、パスワードの設定を行いましょう。

パスワードの設定では、機器購入時のパスワードのままとしない、他の人とパスワードを共有しない、他のパスワードを使い回さない、生年月日等他の人が推測しやすいものは使わない等の点に気をつけましょう。 - インターネットに接続する機器の取扱説明書等を読んで、取扱説明書等の手順に従って、自分でアップデートを実施してみましょう。

問合せ窓口やサポートがない機器やサービスの購入・利用を控える

- インターネットに接続する機器やサービスの問合せ窓口やサポートがない(もしくはサポート期限が切れた)場合、何か不都合が生じたとしても、適切に対処することが困難になります。

また、インターネットに接続する機器のアップデート*を適切に行うこともできないため、安全な状態で継続して機器やサービスを利用することができなくなります。 - 問合せ窓口やサポートがある機器やサービスの購入・利用を行って、機器の異常等、何か不都合が生じた場合は、問合せ窓口やサポートの連絡先へ直ちに知らせてください。

問合せ窓口やサポートがない(もしくはサポート期限が切れた)機器やサービスの購入・利用は行わないようにしましょう。

- 機器のアップデートとは、機器の不具合の改善や不正利用の防止を目的として、機器をインターネット経由で最新の状態に更新することです。

使用しなくなった機器については電源を切る

- 使用しなくなった機器や不具合が生じた機器をインターネットに接続した状態のまま放置すると、知らず知らずのうちにインターネット経由で機器が乗っ取られ、不正利用される恐れがあります。

- 使用しなくなった機器や不具合が生じた機器は電源を切りましょう。

例えば、使用しなくなったWebカメラやルーター等をそのまま放置せず、電源をコンセントから抜きましょう。

機器を手放す時はデータを消す

- 機器を捨てる、売る、貸し出すなど、機器を手放す場合は、機器に記憶されている情報の削除を行わないと、自分や家族等の利用者情報が漏えいする恐れがあります。

- 機器を手放す際は、自分や家族等の利用者のプライバシー情報が漏れないよう、情報を確実に削除しましょう

情報発信の心得

インターネットで情報発信をする際には、掲示板、SNSなどに機密情報・プライバシー情報を書き込まない、誹謗中傷しないことが重要です。これは自分のものだけでなく、家族や友達などの情報も同様です。インターネットに書かれた情報は広く公開されるため、その情報が悪用され思わぬ被害を受けたり、プライバシー侵害が起こったりするためです。

他にも、不注意な発言により、多くの人から非難を受けたり、自分や所属する組織の評判を失墜させたりする事態を招くこともあります。

書き込む内容や情報を公開する範囲、その結果どのような影響が起こりえるか、常に意識をしながら、情報発信をするよう心がけましょう。

また、匿名だからと安易に考えるのも禁物です。上記の通り公開されている情報から特定されるケースもありますし、司法機関によるプロバイダーに対する開示請求によって発信者の情報が提供される場合もあります。

インターネットに匿名はないと考えたほうがいいでしょう。

パスワードの設定と管理

認証の仕組みと必要性

設定と管理のあり方

他人に自分のユーザアカウントを不正に利用されないようにするには、適切なパスワードの設定と管理が大切です。適切なパスワードの設定・管理には、以下の3つの要素があります。

1.安全なパスワードの設定

安全なパスワードとは、他人に推測されにくく、ツールなどで割り出しにくいものを言います。

理想的には、ある程度長いランダムな英数字の並びが好ましいですが、覚えなければならないパスワードの場合は、無関係な(文章にならない)複数の英単語をつなげたり、その間に数字列を挟んだりしたものであれば、推測されにくく、覚えやすいパスワードを作ることができます。

逆に、危険なパスワードとしては、以下のようなものがあります。

このような危険なパスワードが使われていないかどうか、チェックをするようにしましょう。他人から類推しやすい情報やユーザIDと同じものなどは避けましょう。

- 自分や家族の名前、ペットの名前など

- 生年月日(19960628、h020315)

- 住所など(tokyo、marunouchi、1_2_3)

- 電話番号、郵便番号

- 辞書に載っているような一般的な英単語ひとつだけ(password、soccer、monkey)

- 同じ文字の繰り返しやわかりやすい並びの文字列(aaaa、0000、abcd、23456、200、abc123)

- キーボード配列(asdf、qwerty)

- 短すぎる文字列

2.パスワードの保管方法

せっかく安全なパスワードを設定しても、パスワードが他人に漏れてしまえば意味がありません。以下が、パスワードの保管に関して特に留意が必要なものです。- パスワードは、他人などに教えないで、秘密にすること

- パスワードを電子メールでやりとりしないこと

- パスワードのメモをディスプレイなど他人の目に触れる場所に貼ったりしないこと

- やむを得ずパスワードをメモなどで記載した場合は、鍵のかかる机や金庫など安全な方法で保管すること

なお、各サービスごとに異なる充分に安全なパスワードを覚えておくのは大変なので、パスワード管理ツールやサービスの利用も一考です。もちろん、充分に信頼できる安全なツールやサービスを利用することは重要です。

これらのツールやサービスは、マスターパスワード(覚えられる充分に安全なもの)や、利用デバイス(スマートフォンなど)のロック(生体認証など)で守る必要があります。

3.パスワードを使い回さない

なお、利用するサービスによっては、パスワードを定期的に変更することを求められることもありますが、実際にパスワードを破られアカウントが乗っ取られたり、サービス側から流出した事実がなければ、パスワードを変更する必要はありません。

むしろ定期的な変更をすることで、パスワードの作り方がパターン化し簡単なものになることや、使い回しをするようになることの方が問題となります。

- 1 米国国立標準技術研究所(NIST) SP800-63B(電子的認証に関するガイドライン)

- 2 インターネットの安全・安心ハンドブック Ver 4.20 ≫ p.61

「Aさん、温泉はどうだった?」

雑談の中で、なにげなくもらした同僚のB君のひとことに、Aさんは驚きました。週末の旅行は急に決まったため、会社内ではまだ誰にも話していないはずです。そういえば、この前も誰にも話していないことをC君が知っているので、不思議に思ったことがありました。あのときは、誰か他の人から聞いたのかな、と思っていたのですが。

そういえば、この間外から会社に戻ってきたときに、なぜか読んでいないはずの電子メールが既読になっていました。もしかして、B君に電子メールを盗み読まれているのでは・・・。

このように、他人に電子メールを読まれてしまうという事件は非常に多く発生しています。ほとんどの場合、電子メールはユーザIDとパスワードだけで読むことができるため、何らかの方法でパスワードを入手してしまえば、他人の電子メールを読むことはそれほど難しいことではありません。多くの事件は、身近な人間によるものですが、好きな芸能人の電子メールのパスワードを推測して読み出した、という事件も発生しています。

事件の中には、コンピュータの設定を手伝ってもらう際にパスワードを教えて、その後も変更していなかったり、簡単に推測できるパスワードを使用し続けていたりなどのように、利用者の不注意が原因の場合もあります。

パスワードは、人に推測されにくいものにして、他人に知られないように管理しなければなりません。もし、人に知られてしまった可能性がある場合には、すぐに変更するようにしましょう。

大学4年生のA子さんは、ある会社に就職が内定していました。ところがいつまで待っても、肝心の採用通知が送られてきません。そこで、会社の人事担当者に連絡すると、なんとA子さんから電子メールで内定を辞退するという連絡があったというのです。

驚いたA子さんは、担当者に再度電子メールを確認してもらいましたが、間違いなくそれは大学で使用しているメールアドレスでした。

慌てて大学に調査を依頼したところ、同じサークルの男子学生がA子さんになりすまして、人事担当者に電子メールを送っていたことがわかりました。

男子学生は、A子さんのユーザ名とパスワードを盗み出していたそうです。

男子学生は、他人のユーザ名を使用して認証サーバにアクセスしたということで、不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕されています。

パスワードは、人に推測されにくいものにして、他人にわからないように管理しなければなりません。

もし、人に知られてしまった可能性がある場合には、すぐに変更するようにしましょう。

生体認証(バイオメトリクス認証)とは、IDとパスワードの代わりに、身体的または行動的特徴を用いて個人を識別し認証する技術です。

生体認証に用いられる身体的な特徴として、指紋、顔、静脈、虹彩(瞳孔周辺の渦巻き状の文様)などが、行動的特徴として、声紋(音声)、署名(手書きのサイン)などがあります。

生体認証は、広く個人認証として用いられているパスワードによる認証やICカードによる認証と比較して、パスワードの記憶やICカードの管理が不要なため利便性が高く、また、記憶忘れや紛失によるトラブルもないという長所があります。

その一方で、生体認証の種類によっては、以下の課題があります。

- 安定性の課題(人の成長、老化などによる身体的特徴の変化によって、認証が正しく行われないなど)

- 秘匿性の課題(サインなどの行動的特徴を盗み見られてなりすまされるなど)

- 識別性能の課題(双子など身体的特徴が似ている人を誤認識するなど)

- 認証情報の変更の課題(パスワードやICカードと異なり身体的特徴は、意図的に変更できないなど)

なお、これらの課題に対策を施した製品も出てきています。

機器の廃棄やサポート期間

機器の廃棄

パソコンや携帯電話・スマートフォン、DVDやUSBメモリなどには、個人に関する情報のほか、様々な情報が記録・保管されています。こうした機器を廃棄する際に、そのまま廃棄業者に依頼したり、不燃物として廃棄した場合、第三者にこれらの機器から情報を詐取される危険性もあります。

情報漏えいを防ぐためにも、こうした機器を廃棄する場合は、事前にデータを消去して廃棄しましょう。

データの消去方法には以下の方法があります。パソコン

専用のデータ消去ソフトなどを使うことで安全に消去が可能です。信頼できるリサイクル業者を選んで廃棄を依頼することもできます。携帯電話・スマートフォン

使用している機種によりますが、初期設定状態にする機能が付いている場合は、購入初期状態にしてから廃棄しましょう。携帯電話・スマートフォンは端末販売店で回収をしていることも多いので、そうした信頼できる事業者に廃棄を依頼するか、安全に廃棄できるリサイクル業者を選んで廃棄を依頼すると良いでしょう。

DVDやCD-Rなどの外部記録メディア

他のパソコンで読み込めないように、傷を付ける、もしくは物理的に壊すなどして不燃物として廃棄しましょう。購入後、その大学生が市販のデータ復元ソフトを使用して、ハードディスクのデータを復元してみたところ、なんとある医療機関が健康保険組合などに医療費を請求するために作成した診療報酬明細書の画像データが残されていたということです。

企業内の機密情報収集を目的として、中古パソコンを購入するという手口も実際に行われているようです。

コンピュータやハードディスクは、必ずデータが復元できない状態にしてから廃棄しなければなりません。同様に、携帯電話やスマートフォンなども、必ずデータが復元できない状態にしてから廃棄しましょう。

サポート期間の終了

私たちは、自分のコンピュータで様々なソフトウェアを利用しています。

Webブラウザやメールソフト、ワープロソフトなどはもちろんのこと、コンピュータの基本動作を担っているOSもソフトウェアです。

また、パソコンに限らず、ルータなどの通信機器や、テレビなどの家電製品にもソフトウェアが組み込まれています。これらのソフトウェアには、実は消費期限ともいうべき「安心して利用できる期間」があります。

ソフトウェアのサポート期間

ソフトウェアを安心して利用できる期間とは、ソフトウェアを開発したメーカーがそのソフトウェアのサポート(保守対応)を行っており、利用者がサポートサービスを受けられる間のことと言い換えられます。

メーカーによるサポートを受けられる間は、仮にそのソフトウェアに不具合や脆弱性が見つかった場合には、メーカーがそれらを修正するための修正プログラム(「更新プログラム」と呼ばれることもあります)を作成し、ホームページ内のソフトウェアサポートページなどで配布するのが一般的です。

メーカーから修正プログラムが発表された場合は、利用者は修正プログラムを自分のコンピュータや機器に適用してソフトウェアを最新の状態に保ち、サイバーセキュリティのリスクを抑えることができます。

しかし、ソフトウェアのサポート期間が終了してしまった場合、ソフトウェアに不具合や脆弱性が見つかったとしても、修正プログラムがメーカーから提供されなくなります。

利用者がそのソフトウェアを使い続けた場合、そのコンピュータや機器は不具合や脆弱性を抱えたままの状態になります。これは、コンピュータが外部から攻撃を受ける危険性のある状態であり、サイバーセキュリティのリスクが非常に高まります。

基本的な対策

ソフトウェアは、サポートされているものを利用することを意識し、常に最新の状態に保つようにすることが、必要最低限のサイバーセキュリティ対策になります。具体的には、ソフトウェアの脆弱性が発見された場合には、それを修正するための修正プログラムがメーカーのサポートページなどで配布されますので、修正プログラムのインストールを行ってください。

Windows7/8.1、Office2010

これまで、ご家庭やPTAなどでも一般に広く利用されてきたマイクロソフト社製OSである「Windows7」「Windows8.1」と、ビジネス用アプリケーションである「Office2010」のサポートは終了しています。

サポート期間の終了に伴い、以後、不具合や脆弱性についての修正プログラムが提供されなくなります。

そのため、これらのソフトウェアを利用している人は、メーカーのサポートページを参照して、後継となるソフトウェアへ移行したり、サポートが行われている製品を利用したりするなど、コンピュータが外部から攻撃を受けるリスクをなるべく小さくするための対策を行う必要があります。

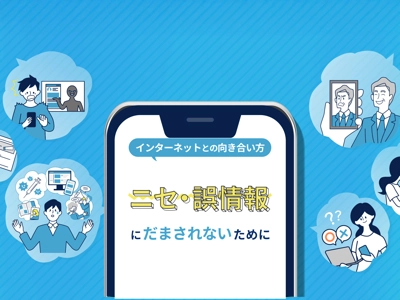

安心してインターネットを使うために

インターネットとの向き合い方