政府の答弁やPTA裁判の事例、市民からの問い合わせに対する自治体対応事例

任意加入に関する国や行政の対応

政府の見解

全国のPTAのトラブルについて

個々のPTAで生じるトラブルについては、当該PTAが主体的に判断をして、そして解決するべきものPTAの入退会

その具体の運営につきましては、それぞれ各学校のPTAが自主的に判断をしていくものであり、入退会については保護者の自由PTA退会による子どもの差別について

子どもが嫌な思いをしないようにそれぞれのPTAと学校がよく話し合いをするなど連携しながらお決めいただくことが適切

質問と答弁書

浜田聡参議院議員

岸田文雄首相は2023年3月3日の参議院予算委員会で、強制的な入会の仕組みなどが問題視されているPTAのあり方に関し「入退会については保護者の自由」との認識を示しています。

入退会を巡る保護者や児童生徒間のトラブルに触れ、「子どもが嫌な思いをしないように、それぞれのPTAと学校がよく話し合い、連携しながらお決めいただくことが適切」とも述べています。

以下は、浜田聡参議院議員による、PTAの入退会と学校で有する保護者等の個人情報に関する質問主意書と、浜田聡議員の質問と答弁書の内容です。

末松信介文部科学大臣(当時)は、令和四年六月十七日の定例記者会見において、「各学校のPTAは、児童生徒の健やかな育成のために、保護者と教師が自ら組織する任意の社会教育団体であり、学校と家庭と地域の連携を強化していく上で重要な役割が期待されている。

一方で、その運営の在り方については、それぞれのPTAの地域の状況に応じて協議し、自主的に決めていくことが正しい考え方である。

PTA入退会についても、それぞれのPTAでご判断いただくというのが筋である」という旨発言している。

他方、PTAが入退会自由な任意団体であるとしても、圧倒的多数の保護者がPTAに加入している現状の下では、PTAに対する入退会、特にPTAからの退会に際して、相当程度の社会的な圧力ないしは働きかけが行われることは、想像に難くないところである。

そして、かかるPTAの行動によって、PTAに加入する保護者の子どもと加入していない保護者の子どもとの間で、学校教育上の取扱いに差異が生ずることとなりかねない。

各家庭における生活様式や経済状態、学校の活動に対する基本的な考え方が単一でなくなっている現在では、従来のPTA活動を基礎付けてきた前提のうち、大抵の保護者が基本的に一致した考え方を持っているはずであるという部分がおよそ成り立たなくなっており、実際に報道等を見る限り訴訟等の法的紛争に発展しているケースも存在している。

以上を踏まえて、PTAの入退会と学校で有する保護者等の個人情報について、以下質問する。

質問と答弁書

答弁書1:御指摘の「不利益や不当な扱い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、PTAは、学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者及び当該学校の教職員で構成される任意の団体であり、個々のPTAの在り方や運営については、当該PTAが自主的に判断していくものと考えているため、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

答弁書2:御指摘の「PTAの入退会や個人情報管理等に関連したトラブル」については、報道等を通じて、そのような「トラブル」があったことは承知しているが、政府としてそのような「トラブル」について網羅的に把握しておらず、また、当該報道等の内容に係る事実関係の詳細についても把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

答弁書3:御指摘の「トラブル等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、学校の管理運営に関連する事案であれば、その事案の程度や内容に応じ、当該学校の設置者である教育委員会等に相談することが考えられる。

答弁書4:御指摘の「各種トラブル」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、PTAは、保護者及び教職員で構成される任意の団体であり、個々のPTAの在り方や運営については、当該PTAが自主的に判断していくものと考えている。

質問と答弁書

神津たけし衆議院議員

岸田文雄首相は2023年6月20日の衆議院で、改めて「入退会については保護者の自由」との認識を示しています。

「PTAは、保護者及び教職員で構成される任意の団体であり、その在り方や運営については、個々のPTAがそれぞれ自主的に判断していくもん」とも述べています。

以下は、神津たけし衆議院議員による、PTAの入退会に関する質問主意書と、神津たけし議員の質問と答弁書の内容です。

PTAは、戦後、米国教育使節団報告書によってその設立と普及を推奨する方針が示されたもので、当時の文部省を通じて、学校や地域と連携して子どもたちのために活動する任意の団体として全国に広まっていったものである。

しかし、共働きの家庭の増加など、子育てを取り巻く社会環境が変化するにつれ、平日を中心とした活動や会議の多さなどから保護者に負担を強いる活動として敬遠されるようになっている。

一方、保護者全員がPTAに加入することが当たり前となっている学校も少なくないことなどから、入退会をめぐる問題等も各地で発生しており、例えば、埼玉県教育委員会のように、学校長に対して、PTAへの入会が任意であることを保護者に周知することを促す教育委員会等も散見されるようになった。PTAの入退会も保護者の自由であるはずにもかかわらず、PTAは全校に置かれ、全員が加入するものであり、子どもが在学中に一回は委員・役員を引き受けなければならないという不文律が定着していることが問題ではないかと考えられる。

これを踏まえ、次のとおり質問する。

質問と答弁書

答弁書1:お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。

答弁書2:PTAは、学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者及び当該学校の教職員で構成される任意の団体であり、保護者の入退会は当該保護者の自由であると考えている。

しかし、PTAは、かつての文部省が省内に「父母と先生の会委員会」を設置し、同委員会において作成したPTA結成の手引き書を都道府県知事宛に送達することなどを通じて全国的に広まったという経緯を踏まえれば、現在の子育てを取り巻く社会環境を反映したPTA活動に関する指針等を教育委員会や学校に対して示すことにより、文部科学省が率先して円滑なPTA活動を推進すべきものと考えるが、政府の見解如何。

答弁書3:PTAは、保護者及び教職員で構成される任意の団体であり、その在り方や運営については、個々のPTAがそれぞれ自主的に判断していくものと考えている。

文部科学省の事務連絡

2010年4月26日付の文部科学省から各都道府県教育委員会に送付された事務連絡の中では、優良PTA文部科学大臣表彰の選考基準に「任意加入の団体であることを前提」と記載されています。

今年度は、優良PTA文部科学大臣表彰要項に基づき、各都道府県教育委員会から提出される調査表(別添1)の記載項目と記載例を一部変更しております。

これは、PTAが任意加入の団体であることを前提に、できる限り多くの保護者と教師が主体的にPTA活動に参加できるよう組織運営や活動内容の工夫をしている団体を適切に評価できるようにするものです。

優良PTAの推薦にあたっては、変更点をご確認いただくと同時に、以下の点に注意して審査、推薦いただけますようお願いいたします。

- 裁判に関する記事は「PTA活動に関する裁判例」に詳しくまとめています。

PTA活動に関する裁判例

保護者の加入意思をめぐる裁判

熊本PTA裁判とは、2014年に熊本市立小学校の保護者がPTAに対して起こした裁判です。

本裁判は、原告の主張したPTAによる強制加入の問題に加えて、裁判所がPTAの法的地位についてどのような判断を下すかが、関係者から注目されていた事案でしたが、一審での請求は棄却されました。その後、控訴審の福岡高等裁判所にて和解が成立しています。

PTAの強制加入について疑問を持ち、裁判へと発展した熊本PTA裁判は、マスコミにも大きく取り上げられ、加入の任意性を周知させるという和解案は全国に広がりました。

- PTAは入会が自由な任意団体であることを認識し、十分に周知すること。

- 請求を放棄すること

- 訴訟費用は各自が負担すること

PTA未加入者の卒業記念品をめぐる裁判

コサージュ裁判の争点

裁判は、PTAの退会後、未加入であることを理由に卒業式の記念品が受け取れない等の不利益が生じ、精神的苦痛を受けたとして、PTAと当該私立校の事務長を相手取った損害賠償請求です。

保護者が、以下を懸念したことが、PTAの保護者に対する不法行為として慰謝料の対象となるか、主な争点となりました。

- PTAの一連の行為が、保護者に対するPTAへの再入会の圧力ではないか。

- 同一仕様のコサージュが配布されないことによって、子どもが周囲の生徒からいじめに遭うのではないか。

大阪地方裁判所の判決(2017年)

本件は、堺簡裁により大阪地裁堺支部に職権で移送され、その判決は、PTAに違法な侵害行為は認められないとして、保護者の請求は、棄却されました。(大阪地堺支判平成29年8月18日平成28年(ワ)1357号)※以下は筆者の要約

- PTAの行為が悪質かつ悪辣であり、損害賠償が正当化される場合にその請求を認められるものと解される。

- 退会保護者は、その子どもに対してコサージュを配布する義務がPTAにあるというが、他人の子に対して保護者の団体であるPTAがそのような義務を負うものと損害賠償という形で強制されるべきものではない。

- そもそも、保護者は自らコサージュを用意して子どもに渡しているので、退会保護者が主張する損害の前提が存在せず、PTAに違法な侵害行為は認められない。

教員によるPTA会費返還請求

2023年7月、鹿児島県立高校の教員が、鹿児島簡裁にPTA会費返還求める少額訴訟を起こしています。

提訴の内容は、同意がないままPTA会費を給与から天引きされたとして、校長と元PTA会長を相手取り、6年分の会費計1万6560円の返還を求めるものです。

その後、被告側(学校側)が少額訴訟を民事訴訟へ切り替えとなり、2024年8月の簡易裁判所の判決では、教員の訴えが退けられています。

2024年12月現在、鹿児島地裁での裁判が続いています。

自治体の対応例

埼玉県 教育委員会 通知

2017年1月に、埼玉県教育委員会が、県内の小中学校長宛に「PTA活動を円滑に推進するための留意事項について」という通知を出しました。- 入会は任意であることを保護者に周知している。

- 加入方法や会費の徴収方法等を事前に周知している。

- 会員ではない保護者の児童生徒に対しても教育的配慮をしている。

- 役員選定の方法を事前に説明し、各保護者の事情に十分に配慮している。

- 各項目毎に詳細な説明がされています。

静岡県浜松市 学校教育部 教育総務課

以下は、2017年4月21日に「市長へのご意見箱」に寄せられた「意見・提言」に対する5月1日の「回答」です。さて、今回はPTAの任意加入を市として是非市民に周知していただきたくお願いの投稿をいたしました。

PTAは本来子どもの健やかな成長を願う保護者や教師が協力していく団体です。

しかし、現状は、年度ごとの状況や環境にあわせた運営はなされず、保護者泣かせの団体になってしまっています。優良PTAの表彰も文科省では、任意加入を行っていることを前提としていますが、平成28年度優良PTAの表彰を受けた浜松市内の小学校に問い合わせたところ、規約に置いても、新規加入時においても、そのようなことは行っていないとのことでした。

今後文科省の推進するコミュニティスクールが今の状態のままで導入されれば、子どもをもつ親たちに、ますます混乱や閉塞感を与え、積極的自主的な協同が期待できません。市民が子どもの前で恥ずかしくない社会参加ができますよう、是非行政からもご指導のほどよろしくお願いいたします。

PTAへの加入は、任意であり、浜松市教育委員会では、その旨を全ての市立小・中学校に対して周知しております。

ただし、子どもたちが安全で健やかに成長するためには、学校と保護者の連携は不可欠であり、PTAは子どもたちに必要な組織と考えております。

自校の児童・生徒のために、保護者と学校が自主的・協働的に進めているのがPTA活動であり、学校ごとに組織されている団体であることをご理解ください。

教育委員会といたしましては、いただいたご意見の趣旨を改めて学校に周知し、よりよいPTA活動の在り方について情報を提供してまいります。

また、コミュニティ・スクール運営協議会に参画する委員は、学校や地域の実情を踏まえた上で、校長の推薦を受け委嘱しています。委員には、保護者や地域の代表、地域で活動する各種団体等からの選定が一例として考えられます。

なお、保護者につきましては、PTA役員からの選出にとらわれることなく、学校を支援する保護者ボランティア等からも想定しています。

基本的には、持続可能で活発な議論が可能となるような人選を行うことが重要であると考えています。

- 平成29年度末には、県PTA連絡協議会から、市PTA連絡協議会を通じて、全ての市立小・中学校長およびPTA会長に対して、「PTAが任意団体であり、加入も任意である」ことの認識徹底や、「PTA活動を見直し、役員や活動の負担を軽減する取り組み」を呼びかける文書が通知されました。(平成30年6月4日追記)

熊本県熊本市 教育長

2018年3月23日の熊本県熊本市、教育長による熊本市立小中学校校長宛の通知

X(旧ツイッター) @endohiromichi ≫ で、以下のように述べおり、通知の写しがアップされています。

保護者がPTAに加入しているか否かに関わらず、児童生徒には平等に対応するという原則を確認する通知を出しました。来年度は、参加しやすく有意義なPTAのあり方や、学校とのよりよい協力関係について、市P連と一緒に考えていきます。(原文)

- 保護者の加入の有無に関係なく児童生徒へは平等に対応する。

- PTAからの依頼については、全児童生徒が対象となる場合のみ対応する。

- 学校からPTAへ依頼する場合にも、全児童生徒が対象となる場合のみ依頼する。

埼玉県さいたま市 教育委員会 通知

2018年9月27日に、さいたま市教育委員会 生涯学習部生涯学習振興課が市内の小中学校長宛に「PTA活動の円滑な実施に向けて」という通知を出しました。- PTA会長等から入会は任意であると及び入会・退会の方法について周知されている。

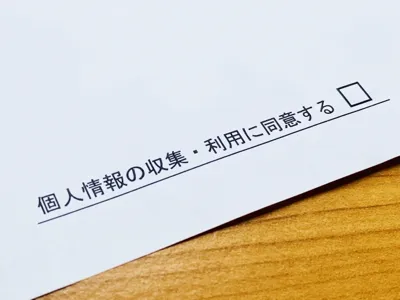

- 学校において、PTAへの個人情報の提供について、保護者の同意を得ている。

- 学校とPTAの会計の管理が明確に区分され、PTA会費の徴収方法について周知されている。

- 学校において、PTA会員でない保護者の児童生徒が不利益を被ることや差別を受けることのないよう教育的配慮をしている。

- PTA会長等からPTA役員等の選出について事前に説明がなされ、各保護者の事情に十分配慮した上で選出されている。

- 市教委へ寄せられる問合せ等の例の他、各項目毎に詳細な説明がされています。

山形県 教育庁 生涯教育・学習振興課 義務教育課

以下は、2023年2月6日に「皆さんの声をお寄せください」に寄せられた「ご意見」に対する3月7日更新の「県の取組状況」です。PTAは、子どもたちの健全な成長を図るため、学校及び家庭における教育の理解・振興と学校外における生活指導、地域の教育環境の改善・充実をねらいとした、教員と保護者等で組織する社会教育団体と位置付けられております。

そのため、PTA活動は、その趣旨や目的をそれぞれの団体ごとに定め、規約や組織をつくり、学校と協力しながら運営しているものであり、教員、保護者など関係者において適切に運営されるべきものと考えています。

各PTAにおいては、PTA活動について保護者の理解を得た上で参加・協力いただけるよう、趣旨や加入の手続き等について、新入生説明会等の機会を捉え説明を行っていると認識しています。

また、個人情報の取扱いやPTA会計の使途については、適切に行われるよう注意を促しています。(2023年3月3日対応困難)

大阪府大阪市 教育委員会事務局 生涯学習部

以下は、2023年5月31日に「皆さんの声をお寄せください」に寄せられた「市民の声」に対する「市の考え方」です。学校経由で全員に配布しているものであるのに、学校としては内容が適切かどうかは考慮しないのか?

PTAは子どもの保護者と教職員がともに会員として協力し、子どもの教育についての理解とその振興にあたることを目的とした社会教育団体です。子どもの健全な成長を図るためには、学校と家庭と地域社会とが、それぞれの役割を果たし、支え合うことが最も大切であり、そのためには保護者や教職員、さらには地域住民が連携を深める場を持ち、お互いに学び合うことが必要です。

PTAには学校・家庭・地域の懸け橋となって、それぞれの連携を強める中核的な役割を果たしていただいているところです。

社会教育団体は、公の支配に属さない団体で自立した運営が求められているため、教育委員会といたしましては、団体育成の観点で助言をおこなう立場で、PTA活動の促進に努めております。

PTAへの加入や活動への参加については、強制されるべきではありませんので、上記に記載しておりますPTAの趣旨をみなさまが共有した上で、それぞれのPTAにおいて十分に話し合い、進めていただくことが大切であると考えております。

今後とも、子どもの健全な成長を図るため、学校・家庭・地域の連携促進に努めてまいります。

また、PTAが作成した文書等を学校経由で保護者あてに配付する際は、各校において内容が適切であるか等を確認したうえで、配付の是非について判断しております。

ほぼ同意見に対する回答事例

以下は、県民からの意見に対する、長野県と徳島県の教育委員会による回答事例です。ほぼ同一の意見に対する回答で、2023年の同時期に回答されたものですが、地域により内容に違いがあることも事実です。

長野県 教育委員会事務局

以下は、2023年2月20日に「県民ホットライン」に寄せられた「ご意見」に対する2月28日の「回答」です。- 保護者・教員に対する入会届によるPTA任意加入のための意思確認(強制加入・自動加入の禁止)

- 児童差別の禁止(保護者の加入の有無に関係なく、児童に対して平等に対応する)

- 学校からPTAへの個人情報の漏えい禁止(学校が同意を取る場合は加入が当然のように誤信させて提供させないこと)

- 教育に関わる費用をPTA予算から賄わないこと

- PTA役員・委員等選出時にプライバシーの侵害、役務の強制等の人権侵害が行われていないこと

PTAは、子どもたちのために教職員と保護者がともに協力して、学校全体の教育活動を豊かにすることを目的として活動する団体であり、県教育委員会といたしましても保護者の皆様にその活動の意義をご理解いただいたうえで参加いただきたいと考えておりますが、加入・非加入はあくまで任意であるものと認識しており、県内小中学校の校長会の場においてその旨を周知してまいりました。

また、保護者のPTA加入の有無による児童への対応の平等性については、PTAは、各学校で組織された保護者と教職員による社会教育関係団体であり、児童・生徒は、皆等しく活動の支援対象であるべきと認識しています。

このため、学校内で行われる児童・生徒を対象とした行事や物品の配付等の際、加入されていない家庭の児童生徒に不利益が生じることは適切ではないものと考えております。

しかし、PTA会員の会費により実施されている行事やPTA主催行事等については、児童・生徒が活動に参加した場合に必要な費用の負担等のあり方や協力の在り方を、各学校の活動の実情に応じ話し合いで決めていただくことが適切と考えます。

学校からPTAへの個人情報の提供につきましては、個人情報の保護に関する法律第23条に基づき、PTAに対して学校が情報を提供する際には、事前に保護者の同意を得た上で個人情報を提供することが原則であると認識しております。学校の修繕等の費用については、学校教育法第5条に「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」と規定されており、公立学校であればその学校を設置する地方自治体が原則として負担することとなっております。

長野県教育委員会では、県立学校の管理運営や教育活動に関する経費について、より良い教育環境の充実を望むPTAより申し出等がある場合は、PTAからの支援を受けることを可能としておりますが、学校からPTAへ要望することは厳に慎むこととしております。

なお、長野県立学校における公費負担や私費負担との区別の考え方については、県教育委員会の ホームページ ≫ に公開するとともに、市町村教育委員会にも周知しているところです。

県教育委員会といたしましては、ご指摘いただいたPTAの任意加入や加入・非加入家庭における対応の平等性、個人情報の適切な管理、PTA予算の適切な使用につきまして、今後も様々な機会を捉えて周知してまいりたいと考えております。また、役員の選任についても、会員が納得できる方法で決定されるよう併せて周知してまいりたいと考えております。

徳島県 教育委員会

以下は、2023年3月8日に「県民目安箱」に寄せられた「ご意見」に対する「回答」です。- 保護者・教員に対する入会届によるPTA任意加入のための意思確認(強制加入・自動加入の禁止)

- 児童差別の禁止(保護者の加入の有無に関係なく、児童に対して平等に対応する)

- 学校からPTAへの個人情報の漏えい禁止(学校が同意を取る場合は加入が当然のように誤信させて提供させないこと)

- 教育に関わる費用をPTA予算から賄わないこと

- PTA役員・委員等選出時にプライバシーの侵害、役務の強要および役員を引き受けない場合にPTAが理由を求める事は、公序良俗に反した個人情報の不正な取得や強要罪とも受け取られかねませんので禁止して下さい。

この度は,PTA活動に係る御意見ありがとうございます。

PTAは任意団体であり、社会教育法に定める社会教育関係団体であると認識しているところですが,法第11条1項において、「文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し,専門的技術的指導又は助言を与えることができる」とされ,また第12条において「国及び地方公共団体は,社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない」とされています。

県教育委員会では、県内PTA団体との連絡・連携を通じて,県内PTAの活動状況の収集・把握に努めるとともに,必要に応じて専門的技術指導や助言を行うほか,国においても,PTAの健全な育成と発展に資することを目的として「優良PTA文部科学大臣表彰」を実施し,優良事例を紹介するなど啓発活動に努めているところです。

県教委としましては、未来を担う子どもたちの成長を支えるため、引き続き、学校・家庭・地域の協働活動を推進してまいります。

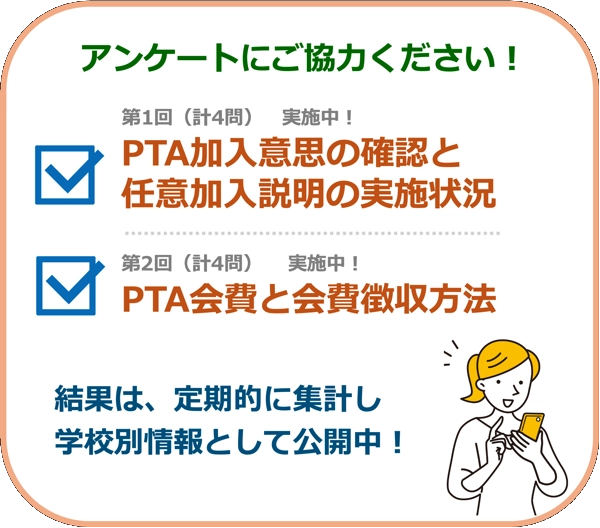

学校別実態アンケートを実施しています。

関連情報