アンケートを紙からWebに切り替えて負担を軽減!

調査結果をPTAで有効活用しましょう!

PTAアンケートを活用しよう!

PTAアンケートにWebを利用しよう!

アンケートを紙からWeb利用に

アンケートを紙ベースで実施する場合には、印刷、配布、回収、入力、集計、報告と手がかかる作業となりますが、Webを利用すれば、印刷、配布、回収、入力の部分は負担が減ります。もちろん、回答いただく方にアンケートのURLをお伝えする必要がありますが、

- お知らせなどの配布物に二次元コードを載せる

- LINEやメールなどで配信する

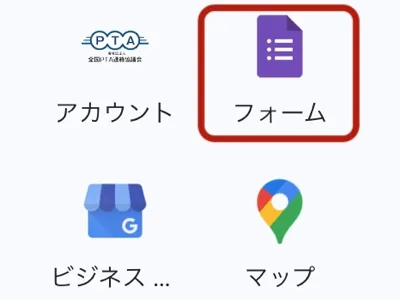

Googleフォームでアンケート

無料で利用できるWebアンケートツールといえば、「Googleフォーム」が定番です。専用のアンケートフォームを数クリックで作成でき、Web上で簡単に公開できます。PTA活動でのGoogleフォーム活用例

- 各種アンケートの実施

- 会員名簿の作成

- PTA総会の書面表決

- PTA入会届(加入意思確認)

スマートフォンでも回答できる

実施する側としては、パソコン向けのアンケートが作れても、それをスマートフォン向けに最適化する作業は大変です。Googleフォームでは、特に何もしなくてもスマートフォンに最適化されるため、追加の手間はかかりません。回答者は、スマートフォンで手軽に回答できるので、回答率アップ効果も期待できます。回答結果は自動的にグラフ化

回答は、Googleフォームで自動集計されグラフとして表示されます。集計結果を回答者に公開することも可能です。

回答データはスプレッドシートに

集計結果はグラフだけではなく、Googleスプレッドシートでデータとして入手できます。GoogleスプレッドシートからダウンロードしてExcelで加工することも簡単です。

Googleフォーム

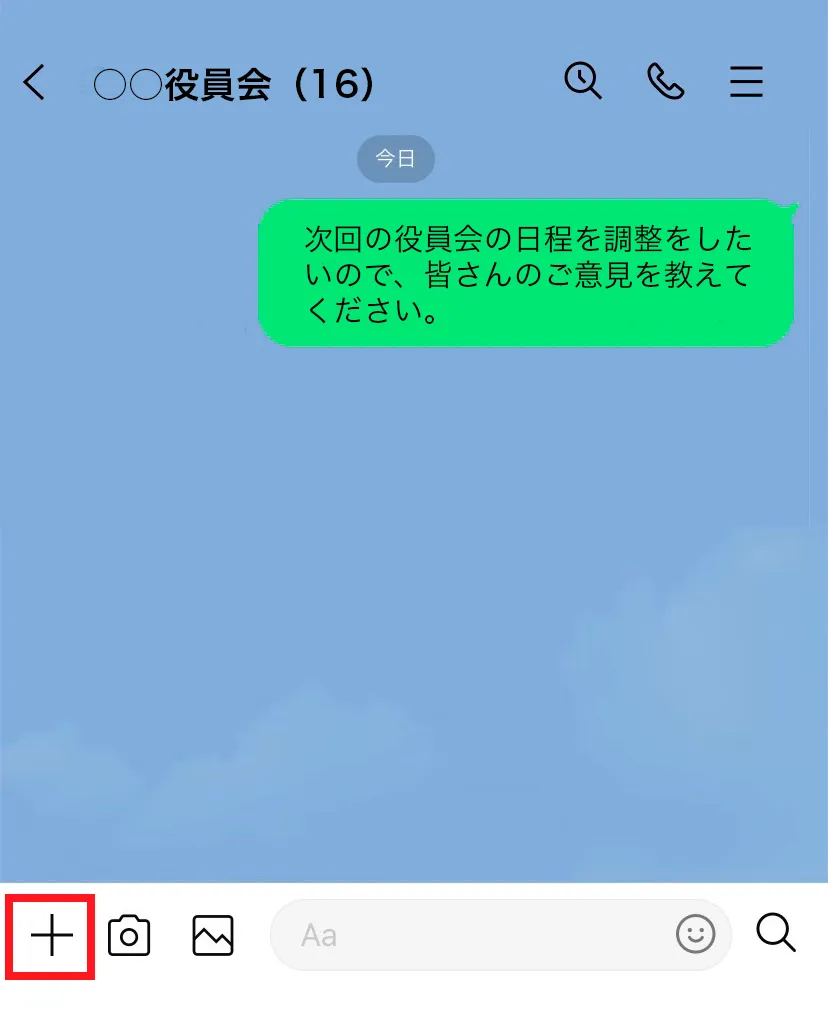

LINEでアンケートや日程調整

LINEでは、グループを使った「アンケート」や「日程調整」が可能です。ただし、LINEグループのメンバーが対象者となるので、役員間や同じクラスの保護者など特定メンバーでの活用が想定されます。

日程調整

トークには「日程調整」機能もあり、メンバーとの日程が調整ができます。- 投票を利用したいグループを選択しトークルームで[+]をタップ

- 続いて[日程調整]をタップ

- 表示される[イベント名]と[イベント内容]を入力

- 調整したい日程を[日程選択]で選択(複数選択可)

- 入力が終わったら[メンバー招待]>[送信]をタップ

- タップによりグループのトークルームに日程ページとして投稿

PTAアンケートを活用しよう!

当協議会では、Googleフォームを利用して下記アンケート(各4問)を実施しています。

他校の実情を広く知ることが、PTA活動のヒントになると考えています。是非、ご協力ください。

PTAアンケートが必要な理由

PTAアンケートを活用することで充実したPTA活動を実現することができます。Googeフォームを利用しない場合でも、校内にアンケート回収ボックスを設置することでも可能です。

多数意見の持つ力

昨今のPTA活動においては、活動への意見や提案、不満などをお持ちの方も少なからずいるのが現状です。しかしながら、 個人的意見の反映することはなかなか難しいですが、PTAアンケートを実施することで、様々な意見の収集が可能となります。多数決が全てではないですが、多数意見の持つ力は、PTA活動のアップデートにつながります。

改善の方向性

PTA活動をアップデートしたいと考えても、何をすべきがわからない場合もあるかと思います。実施しているPTA活動の各々について、人数、方法、時間、必要性など検証すべき観点からのアンケート結果があれば、改善の方向性が見えてきます。

保護者、執行部ともに満足

アンケートを利用した、PTA活動のアップデートが進めば、回答をいただいた皆さんは意見や提案の反映として、執行部の皆さんは、改善をなしとげ喜んでいただけたことが、関わった皆さんの満足感につながります。アンケート実施のヒント

具体的には、

- 登下校のパトロールのあり方(人数や回数、場所など)をかえた

- 委員会の回数を減らしたりオンライン参加可能にした。

- 謝恩会をなくした、復活させた

- ベルマークやバザーのあり方

日頃は◯◯PTAの活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。

さて、社会環境が変化する中で、PTAを取り巻く環境も大きく変わりました。特に、働き方が変わった中で、PTA活動のあり方についても様々なご意見が寄せられるようになっています。

そこで、私たち◯◯PTAでも、皆様のご意見を伺いたく、「PTA活動のあり方」に関するアンケートを実施することなりました。現状に対する率直なご意見をいただき、今後、活動改善に向けた議論を深めていく材料にさせていただきたいと考えています。

お忙しい中、恐縮ですが◯月◯日までにご回答いただけますようお願いします。

ご回答いただいたアンケートは、集計の上、◯月中旬に公表いたします。

アンケートは Googleフォームを利用して行います。スマホまたはパソコンかをお持ちの方は、二次元コードを読み取るか、下記URLから回答をお願いいたします。

紙面での回答を希望される場合は、PTA室に、紙のアンケート用紙と回収ボックスも設置しておりますのでご利用ください。

PTAアンケートの作り方

アンケートの企画段階では

PTAアンケートを実施したいけど、どうやってアンケート企画したらいいのかとのお話を聞きます。

多くの場合、PTAアンケート実施の目的は、保護者の皆さんが「PTA活動についてどう考えているか」を知るためでと思います。

ただ、単に聞きたいと思うことを設問にすると、集計してもアンケート結果を有効に活用することができません。

アンケート実施で最も重要なステップは「何の目的でやるのか」「何についてどう聞くか」を明確にする企画の段階です。

アンケート目的の明確化

PTAアンケートを実施したいが、どうやったらいいのかとのお話を聞きます。

一言では、調査を「何の目的でやるのか」「何についてどう聞くか」を明確にする企画の段階が最も重要です。

単に聞きたいと思うことを設問にすると、集計しても調査結果を有効に活用することができません。

PTA調査で一般的な、保護者対象のアンケートを例に考えてみます。

執行部の皆様が、現状のPTA活動に何らかの改善したいと考え、その解決策のひとつとして保護者アンケートの実施があると思います。

調査は、実施することは目的ではなく、現状の課題や施策の明確化にするための手段です。

調査目的の明確化(例)

「役員決めがスムーズにいかない」を改善したい場合の例を改善したい場合の例認識している現状から課題を見つけ解決するプロセスを、1.現状 → 2.課題 → 3.施策 → 4.解決 のサイクルで考えた場合、

- 改善したい現状

… 役員決めがスムーズにいかない - 現状が生じている課題 … 課題の明確化

… 会議出席が困難、役職により特定個人に対する負担が大きい - 課題解決に向けたの施策 … 施策の明確化

… オンライン会議の併用、分担の見直しや合理化で負担の平準化 - 現状の改善=課題の解決

… 活動のあり方を変えた事で、役員・委員決めがスムーズに

この2点いずれか、または両方を明確化するために保護者アンケートを実施します。

- 現状が生じている課題の明確化

- 課題解決に向けたの施策の明確化

アンケート質問の種類

選択肢から答えを選ぶ質問(Closed Question)

「はい、いいえ」の二者択一や「A or B or C」の三者択一などで答えられるような、回答範囲を狭く限定した質問の仕方です。

回答者が答えやすく、相手の考えや事実を明確にしたい場面などで有効です。

回答が簡潔で、すぐに得られる、分析や集計が容易、比較がしやすいなどのメリットがあります。一方で、回答者の意見や感想が詳細にわからない、新たなアイデアや視点が得られないなどのデメリットがあります。

答えが自由記述である質問(Open Question)

「これについて、どう思いますか?」などのように、相手が答える範囲に制約を設けず、自由に答えてもらうような質問の仕方です。

回答者が自由に答えられることでより多くの情報を引き出せるので、回答者の意見や感想を詳細に把握できたり、新たなアイデアや視点を得られるなどのメリットがあります。

一方で、回答に時間がかかることがあり回答者の負担につながる、分析や集計が難しい、回答が主観的で比較が難しいなどのデメリットがあります。

アンケート質問の作り方

質問作成のポイントは、実施者側で考える質問に対する想定回答によって、質問形式を選択することです。答えが自由記述である質問形式

「課題解決に向けたの施策」が明確にはわからない状況だったり、ヒントが欲しい場合は「答えが自由形式である質問」を利用します。

例えば、執行部で考える課題という「仮説」はあるが、あえて保護者に提示しない事で、保護者から自由な回答を引き出し「仮説」になかったヒントやアイデアに期待する場合に有効です。

負担軽減につながる対策として、

二段階方式でのアンケート

まず、小規模でのアンケート(プレ調査)を実施して、回答を読み込む事で執行部の考えた「仮説」を補強します。仮説に基づき選択肢を整備した後で、大規模なアンケートを実施します。インタビューで代替

立場や考え方に違いがあるであろうと想定される方々に協力を仰ぎ、仮説の立案に向けたインタビューを実施します。例えば、役員・委員経験の有無、有齲/無職、学年の違う保護者の皆様や、校長先生や教職員の方が対象となります。PTAアンケートの集計

集計の方法

紙利用

紙からExcelなどのスプレッドシートに入力が必要です。事前にボランテイア募るなど、入力作業の負担を減らす配慮が必要です。Googleフォーム利用

回答受付を締め切ったあとは、Excelなどのスプレッドシートですぐに集計が可能です。Googleフォームで自動作成されるグラフを単純集計の結果として利用することも可能です。クロス集計

クロス集計を使用すると、より詳細に細かな傾向まで知ることができます。

たとえば、上記「○○は必要ですか」というアンケートで、児童や生徒の学年についての質問もあったとします。クロス集計では、「学年」と「必要かどうか」をかけ合わせて、学年別の意向を読み解けるのです。

このようにクロス集計は、属性×質問、質問×質問など様々な質問の掛け合わせをすることによって、詳細な分析ができます。

自由記述の集計

自由記述の集計は「数値による回答」か「文章による回答」かで集計方法が方法が異なります。

「数値による回答」の場合には、平均値、中央値、標準偏差、最小値・最大値などを算出した上で、集計結果を利用しましょう。例えべ、平均値のみで考えた場合、回答(最小値、最大値や中央値)の分布が反映されないど、結果の判断に偏りが出る可能性があるからです。

「文章による回答」の場合には、Excelなどで回答の一覧を作成する際、比較に使いやすいデータ(例えば、学年、PTA経験などの情報)を同じの行に準備しましょう。その後は、キーワードを付与したり、比較データで並べ替えたりしながら利用しましょう。

少し手間がかかりますが、より結果を活用しやすくする方法として、「アフターコーディング」や「テキストマイニングという方法もあります。

類似の回答をまとめることで、意見や感想の傾向をつかめますが、置き換え作業は基本的に手作業となるため、手間と時間がかかります。

Excelで集計

データの集計は、Excelや集計専門ソフトを使うと便利です。また、有料のWebアンケートツールには、集計の機能がついているものもあります。ここでは、Excelでのアンケート集計について見ていきます。Excel利用の集計方法は、集計、関数、ピボットテーブル、統合の4種類

| 集計 | ワンクリックでかんたんな集計ができる機能 データの合計をその都度計算するのに向いている方法です。 |

|---|---|

| 関数 | 指定した範囲の計算を自動的にしてくれる数式 |

| ピボット テーブル |

必要なデータだけ抽出して集計、グラフなどもかんたんに作成 より複雑な集計も簡単にできるため覚えると大変便利です。 |

| 統合 | 複数のシートをまとめて計算する機能 複数のシートで数字を集計する場合には、便利です。 |

アンケート集計に便利な関数

COUNTIF関数

COUNTIF(範囲,検索条件)で、「COUNT」と「IF」という文字列が使われていることからも分かるとおり、条件に当てはまるセルの数をカウントする関数です。単純に数値が含まれるセルの数をカウントしたい場合は、COUNT関数を用います。選択肢にあらかじめ振ってある数字をカウントします。COUNTIFS関数は複数条件つきの数字をカウンしトます。SUMIF関数

UMIF(範囲,検索条件,合計範囲)で、条件つきの数字を合計します。SUMIFS関数は複数条件つきの数字を合計します。NDEX関数

INDEX(参照,行番号,列番号)で指定された行と列が交差する位置にあるセルまたはセルの参照を返す関数です。数値データを扱う場合に必須の関数

AVERAGE関数

VERAGE(範囲)で、指定した範囲内にあるセルの平均値を求める関数です。数値以外が入力されているセルは無視されます。MEDIAN関数

MEDIAN(範囲)で、指定した範囲内にあるセルの中央値を求める関数です。データの個数が偶数の場合は、中央の2つの値の平均値がとなります。絶対参照・複合参照

アンケート集計などでは、同じような式を複数回コピーする場面などがよくあります。そこで、覚えておきたいのが、絶対参照と複合参照です。絶対参照

入力した式にあるセルを固定するためのものです。固定する列番号・行番号に「$」をつけます。たとえば「A1」のセルを行と列ともに固定する場合は「$A$1」となります。複合参照は

列番号・行番号のどちらかを固定したいときに使用します。列、あるいは行のどちらかに「$」をつけます。たとえば「A列」を固定して、行は変更できる状態にする場合は「$A1」となります。複数回答の集計

効果的な集計方法

正しく集計できたとしても、グラフや表の使い方によって、データの読み間違えが生ずるる可能性があります。適切なグラフや単位を使用しましょう。母数(集計の単位)

例えば「○○は必要ですか」という質問に「はい」「いいえ」で、回答者500人のうち、男性、女性ともに100人が「はい」という回答のケースを考えてみます。

人数ではなく、比率(パーセンテージ)でみると、単純集計では「はい」が40%ですが、男性の回答者は300人、女性の回答者は200人の場合では、比率は、33.3%と66.6%となり倍の比率となります。

クロス集計では、学年や性別などの属性などによって大きく比率が異なる結果も出現します。人数だけでなく「どの集団が、どんな比率なのか」を注意深く確認することポイントです。

PTA活動 スマート化

ご回答の際、個人が特定されることはありません。

ご回答の際、個人が特定されることはありません。