小学校の先生は足りる?

教員採用倍率から見える現状とこれから 2025年度

小学校教員採用の現状とこれから

全体像

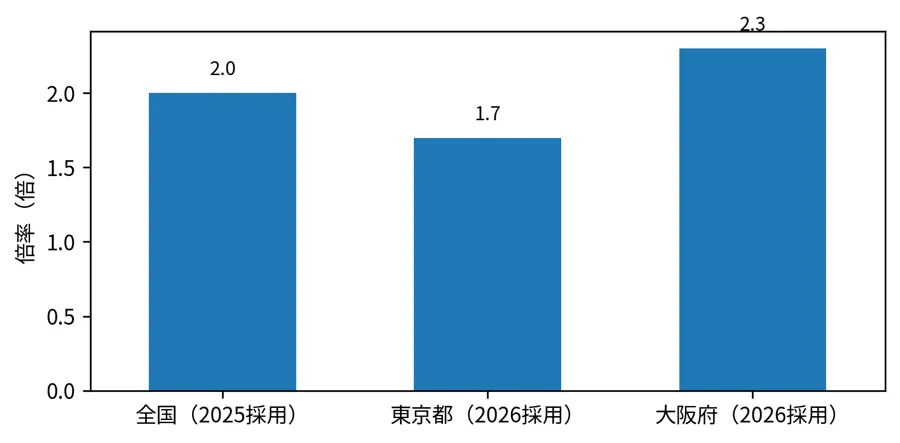

- 全国(文部科学省):2.0倍(2025年度採用/2024年度実施、過去最低)

- 東京都:1.7倍(2026年度採用/2025年度実施)

- 大阪府:2.3倍(小学校・小中いきいき連携枠、2026年度採用/2025年度実施)

※全国と東京都・大阪府は採用年度が異なるため、単純比較ではなく傾向としてご覧ください。

近年、「小学校の先生が足りなくなるのでは?」という不安の声を耳にする機会が増えました。教員採用倍率の低下は、退職者増や採用枠拡大、働き方への不安、採用時期、地域差など、複数の要因が重なって起きています。

このページでは、文部科学省の公表資料(全国集計)を基本に、東京都・大阪府の最新公表値も参照しながら、現状を整理します。統計や制度の話は難しく見えがちですが、子どもたちの学校生活の安定や学びの質に直結するテーマです。保護者として「何が起きているのか」「どこに注意して見ればよいか」を、できるだけ分かりやすくまとめます。

最新データで見る教員採用

全国・東京都・大阪府の公表値を整理します。

全国(文部科学省:2025年度採用/2024年度実施)

- 公立小学校の全国平均競争率:2.0倍(過去最低を更新)

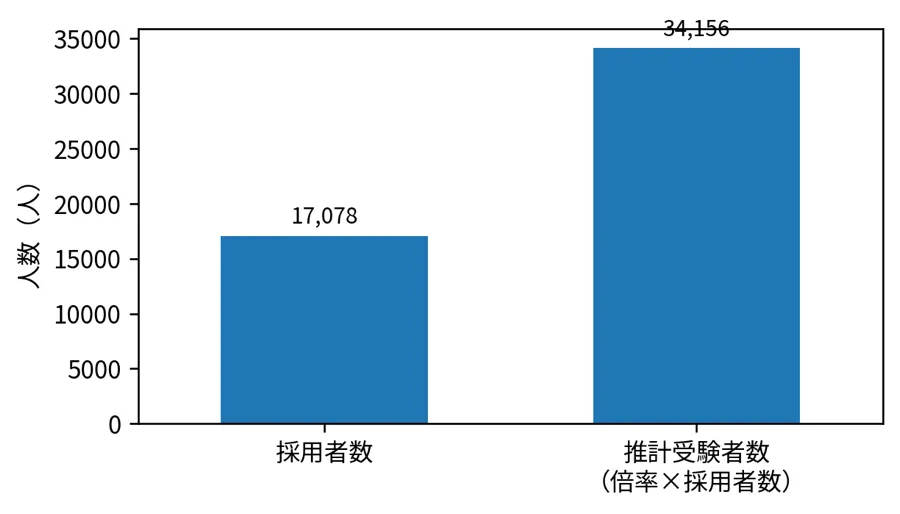

- 採用者数:17,078人(1983年度以降で最多)

この「倍率2.0倍」と「採用者数が最多」という組み合わせは、一見すると矛盾しているように見えます。しかし、倍率は「受験者(または志願者)÷採用者(または採用予定数)」で決まるため、採用枠が拡大すれば倍率は下がりやすくなります。近年は退職者が増えている時期でもあり、自治体が採用枠を広げる一方で、受験者が十分に増えず、倍率低下が進んでいると考えられます。

東京都(東京都教育委員会:2026年度採用/2025年度実施)

- 小学校全体の倍率:1.7倍

- 受験者数:8,570名/名簿登載者(合格者):4,999名

東京都は採用規模が大きく、従来は全国から志望者が集まりやすい地域とされてきました。それでも1.7倍という水準になっていることは、「都市部でも志願者確保が容易ではない」状況を示します。住居費・生活費、通勤負担、学校規模の大きさなど、生活と仕事の両立に関する不安が、職業選択の段階で影響している可能性もあります。

大阪府(大阪府教育庁:2026年度採用/2025年度実施)

- 全体倍率:2.8倍

- 小学校・小中いきいき連携枠の志願倍率:2.3倍(前年度3.3倍から低下)

- 採用予定数:1,810名(前回より580名増)

大阪府では採用予定数の大幅な拡大(+580名)が示されており、それに伴い倍率が下がった側面があります。短期的には必要人員を確保するための合理的な対応ですが、採用枠を増やすだけでは追いつかない局面もあり得ます。採用後の定着支援、受験者層の拡大、業務の見直しなどを組み合わせていくことが重要になります。

全国・東京都・大阪府の最新倍率比較

データを見るときの注意点(年度・定義の違い)

全国(文部科学省)は「2025年度採用/2024年度実施」、東京都・大阪府は「2026年度採用/2025年度実施」の公表値です。採用年度がずれているため、横並びで単純比較するよりも、低倍率化が全国的に進んでいるという“流れ”として理解することが大切です。

また、自治体や資料によって倍率の定義が異なる場合があります(志願者ベースか受験者ベースか、採用予定数で割るか採用者数で割るか等)。本稿では各機関が公表している数値を用い、必要に応じて注記しています。

- 倍率は「志願者÷採用予定数」か「受験者÷採用者数」など、資料により定義が異なることがあります。

- 全国は2025年度採用(2024年度実施)、東京都・大阪府は2026年度採用(2025年度実施)の公表値です。

- 単年の数字だけでなく、「低倍率化が進んでいるか」という流れとして捉えると理解しやすくなります。

「採用年度」と「実施年度」

教員採用試験は、たとえば「2025年度採用」のように“採用される年度”で呼ばれることが多い一方、実際に試験が行われるのは前年度(例:2024年度実施)となる場合があります。資料によって表記が異なるため、比較するときは同じ尺度(採用年度か実施年度か)を確認することが大切です。

「志願者数」「受験者数」「競争率(倍率)」

自治体によって、志願者(出願した人)と受験者(実際に受験した人)の扱いが異なることがあります。また、倍率が「志願者数÷採用予定数」なのか「受験者数÷採用者数」なのかも資料により異なる場合があります。この記事では、各機関が公表している倍率をそのまま用い、必要に応じて補足しています。

「名簿登載」とは(東京都の公表でよく出てくる言葉)

採用候補者として名簿に登載されることを指します。名簿登載=即採用とは限らない場合がありますが、採用に向けた重要な段階です。東京都の公表では、受験者数と名簿登載者数が示されるため、倍率の理解に役立ちます。

大阪府の「小学校・小中いきいき連携枠」

大阪府では、校種や配置の考え方に応じた選考区分が設けられています。小学校・小中いきいき連携枠の倍率(2.3倍)は、全体倍率(2.8倍)とは別に示される数値であり、どの区分の数字かを確認することが大切です。

なぜ倍率が下がるのか

背景

教員確保が難しくなると、担任の安定配置や個別対応の時間確保など、子どもたちの学校生活にも影響が出やすくなります。ここでは背景を整理します。

1. 退職の波と採用枠の拡大

近年は、ベテラン層の退職が増える時期に入っています。退職者が増えれば、学級担任や授業を担う人員を補うため、自治体は採用枠を拡大せざるを得ません。採用枠が広がるほど倍率は下がりやすくなります。

全国の採用者数が17,078人(1983年度以降で最多)という事実は、単に「倍率が下がっている」だけでなく、自治体が必要人数を確保するために採用を増やしている状況を示しています。

2. 働き方への不安(業務の広がり)

教員の仕事は授業だけではありません。学級経営、教材研究、校務分掌、会議、行事、地域連携、個別支援、保護者対応など、学校を動かすための業務が多岐にわたります。

さらに近年は、特別支援、ICT活用、外国語など、求められる専門性も広がっています。

忙しさが常態化すると、「目指したい仕事」であっても「続けられるか不安」という気持ちが強まり、志望者の減少や、採用後の早期離職(定着の課題)につながり得ます。

倍率の問題は、採用だけでなく“辞めにくい環境づくり”とも深く関係しています。

3. 民間企業との競合(採用時期・情報)

民間企業の採用活動は早期化が進み、学生が早い段階で進路を決める傾向が強まっています。自治体によって採用試験の時期が異なると、就職活動の流れの中で教職の受験を見送る学生が出やすくなります。

このため、大学3年生からの受験機会、試験日程の前倒し、複数回受験の導入など、採用制度側の工夫が進んでいます。採用制度の改善は「受験しやすさ」だけでなく、教職を選択肢に残しやすくする意味があります。

4. 養成→採用→定着の “つながり” の課題

採用試験に合格しても、民間内定や他自治体との比較の結果、辞退が発生することがあります。また採用後も、若手が仕事に慣れるまでの数年間は負担が集中しやすく、支援体制が弱いと離職につながる可能性があります。

そのため、採用人数を増やすだけでなく、メンター制度や学年団での支援、相談窓口の整備、支援スタッフ配置など、「続けられる前提」を整えることが重要になります。

採用者数と推計受験者数(2025年度採用)

- 推計は「倍率×採用者数」による目安で、公式の受験者数とは異なる場合があります。

20年スパンで見る変化

推移(2000年代→2020年代)

「昔は倍率が高かった」という感覚をお持ちの方も多いかもしれません。ここでは、2000年度から現在に至る“長い流れ”を整理します。単年度の上下に一喜一憂するより、流れを押さえることで、ニュースの見え方が変わります。

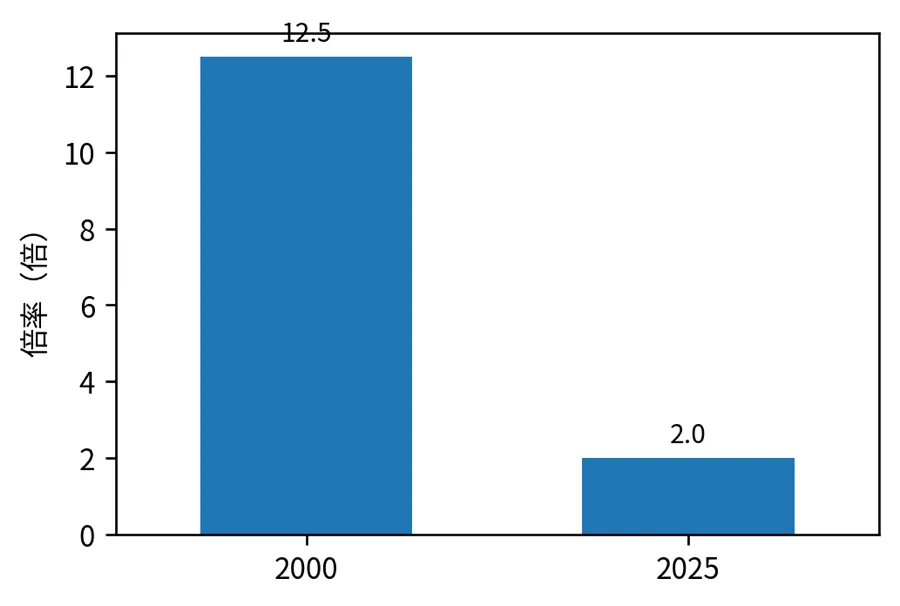

2000年度:小学校採用倍率は12.5倍

2000年度の小学校教員採用倍率は12.5倍でした。採用枠が相対的に限られ、志願者が多かったため、「教員になるのは狭き門」という印象が社会に定着していました。複数年受験する志望者も珍しくありませんでした。

2010年代:緩やかな低下と、現場課題の複雑化

2010年代は、少子化の進行とともに倍率は緩やかに低下していきます。一方で学校現場では、学力保障や個別支援の重要性が高まり、保護者・地域との連携、ICT活用など、求められる役割が広がりました。「教員の仕事の幅」が拡大した時期でもあります。

2020年代:退職の波+志願者の伸び悩みが重なり、低倍率化が加速

2020年代に入ると退職者が増え、採用枠が拡大します。しかし、受験者数が同じペースで増えなければ倍率は低下します。全国平均2.0倍という水準は、こうした構造が強まっていることを示しています。

全国小学校採用倍率の長期比較(2000年度と2025年度採用)

- 中間年は省略した参考比較です

これから起こりやすい変化(学校現場の“体制”の変化)

- 支援スタッフや専門職との連携が増える(教員が教育の本務に集中するため)

- 行事や校務の見直しが進む(業務量の適正化)

- 採用制度の多様化が進む(大学3年生受験、社会人枠など)

- 学校間・地域間の差が見えやすくなる(財政力、生活環境、通勤条件など)

これらは必ずしも「悪い変化」ではなく、現場が工夫して持続可能性を高めようとしている動きでもあります。保護者としては、“変化の理由”を理解し、学校と対話していくことが大切です。

仕組みの論点(養成・財政・海外の視点)

論点

採用倍率の話題は「採用試験」だけに見えますが、実際は、教員養成(入口)から採用、そして定着(続けられる環境)までが一続きの課題です。ここでは保護者の方が押さえておくと理解が深まる論点を、3つに分けて紹介します。

1. 教員養成課程の課題(養成→採用の接続)

大学の教職課程を履修していても、採用試験を受験しない、あるいは合格後に辞退するケースがあります。理由は一つではありませんが、教育実習でやりがいを感じる一方で、現場の忙しさや責任の重さに不安を抱く学生がいることも指摘されています。

養成段階で、授業づくりだけでなく学級経営や校務、チームでの支え方(相談体制・分担)まで「見える」ほど、教職を選びやすく、続けやすくなる可能性があります。

2. 財政構造(“人”にかかるコストと持続可能性)

教育は設備投資よりも“人”への投資が中心です。教員の給与・研修・採用、支援スタッフの配置、校務のICT化など、いずれも継続的な費用が必要になります。採用数を増やせば短期的な負担は増えますが、早期離職が増えると再採用・研修の負担が繰り返し発生し、学校の安定も損なわれます。

このため、長期的には「採用」だけでなく「定着」(辞めにくい環境、相談体制、業務の見直し、支援スタッフ配置)が、教育の質と財政の両面で重要になります。

3. 海外の動向(参考:共通する課題)

教員不足や定着の課題は海外でも共有されています。国によって制度や文化は異なりますが、一般に、若手支援(メンター制度、研修、相談体制)や、授業以外の業務を支援スタッフが分担して教員が教育に集中できる体制づくりが重視される傾向があります。

海外事例をそのまま導入できるわけではありませんが、「業務分担」「若手の定着支援」「生活面の不安を軽減する工夫」といった方向性は、日本でも議論の参考になります。

子どもたちへの影響と、保護者ができること

家庭

採用倍率や制度の話は遠い出来事のように感じられますが、教員の確保は、担任の安定配置や個別支援の充実など、子どもたちの毎日に影響します。ここでは、現場で起こりやすい変化と、保護者として取り組みやすい協力のヒントをまとめます。

学校で起こりやすい変化(保護者が気づきやすいサイン)

- 面談設定や返信に時間がかかる(多忙さが背景の場合)

- 行事や配布物が簡素化される(“省略”ではなく“見直し”として実施されることも)

- 担任以外の先生・支援員が関わる場面が増える(チームで支える体制)

- 個別対応の時間が取りにくくなる(相談の順番待ち等)

これらは「学校が努力していない」という意味ではありません。限られた条件の中で子どもたちの学びを守るため、学校が優先順位を調整している場合があります。

連絡・相談を円滑にする工夫(対立構図をつくらない)

- 連絡は要点を整理し、緊急性を明確にする(“いつまでに/何を”)

- 相談は「事実」と「希望(要望)」を分けて伝える

- 長文になりそうなときは、まず要点→必要なら面談で補う

- 学校の繁忙期は返信が遅れることもあるため、急ぎでなければ余裕を持つ

- (事実)いつ・どこで・何があったか

- (心配)子どもの様子/困っている点

- (お願い)学校で確認してほしいこと(可能な範囲で)

PTA・地域でできること(無理のない範囲で)

- 行事や見守り等の協力を、学校の負担が増えない形で設計する(役割分担・連絡の簡潔化)

- 印刷・掲示など、教員が時間を取られやすい作業のサポートを検討する

- 地域の受け入れ体制(新任教員への情報提供など)を整え、孤立を防ぐ

不安が強いときの考え方

子どもの困りごとや不安がある場合は、「学校を責める」よりも「状況を共有し、一緒に見守る」姿勢が、解決への近道になることがあります。担任だけで抱え込むより、学年主任・管理職・養護教諭・スクールカウンセラー等と連携した方がよいケースもあります。学校の相談ルートを確認し、適切な窓口を選ぶことも大切です。

まとめ

教員採用の低倍率化は、教育の担い手をどう確保し、どう支えるかという社会全体の課題です。

協議会としては、急進的な主張を行うというよりも、子どもたちの安心につながる「現実的に積み上げられる改善」を大切にしたいと考えています。

私たち保護者も、学校との対話を丁寧に続け、無理のない形で協力を積み重ねることで、子どもたちの安心につながる環境づくりに参加できます。

1. 「採用」と「定着」をセットで捉える

採用枠の拡大は必要ですが、それだけで学校は安定しません。若手が安心して続けられる環境(相談体制、チーム体制、業務の見直し)が、子どもたちの学びの安定につながると考えます。

2. 教員が子どもに向き合う時間を確保する

教員業務支援員、ICT支援員、専門職などと連携し、教員が授業づくりや子どもの支援に集中できる体制づくりが重要です。支援スタッフやICTの活用は「便利さ」だけでなく、教育の本務に時間を振り向けるための基盤でもあります。

3. 養成段階から“支え方”を見える化する

教職課程と現場がより滑らかにつながるよう、実習や研修の質を高め、メンター制度や相談体制を整えることは、安心して教職を選び、続けるための支えになります。

4. 保護者・PTAの関わりは「協働」を軸にする

学校と家庭が対立する構図ではなく、同じ目的(子どもの安心と成長)を共有し、無理のない形で協力関係を築くことが、学校の持続可能性にもつながります。

学校や教師に関する課題