小学校・中学校・高校での金融教育が2022年4月から義務化

金融教育で知っておくべきこと

金融教育が必要な理由

金融教育義務化の背景

子どもの頃「お金はよく考えから使うように」「おこづかい帳をつけましょう」などと言われた記憶がある方は多いと思います。一方で、学校や家庭でお金の知識やお金との付き合い方をについてなど、金融教育を体系的に学んだ方は少ないのではないでしょうか。学習指導要領の改訂による2022年4月から金融教育が義務化の背景には、3つの要素が考えられます。

金融トラブルへの懸念

2022年4月の民法改正により、成年年齢は18歳へと引下げとなりました。

改正により成年である18歳になれば、本人の意志だけでクレジットカード作成、銀行口座開設などのさまざまな契約が可能となる一方で、保護者の同意なく契約の取り消しができる「未成年者取消権」は適用から外れることとなりました。

成年となる18歳時の社会経験が乏しい人も多く、詐欺など金融トラブルに巻き込まれる可能性が指摘されています。正しい判断でトラブルを未然に防げるよう金融リテラシー、特に高校生の金融教育が急がれることになったのです。

資産形成の必要性の増加

少子高齢化の影響もあり年金財政は厳しい状況が続いています。

将来的には公的年金のみで老後の生活を送ることは難しいとも予想され、年金に頼らず自力で老後の生活ができる十分な資産を形成していくことが必要性が生じています。

超低金利が続くなどで、老後資金のような将来的に必要なお金は、は資産形成手段が貯蓄から投資へとシフトしつつあり、これからの時代を生き抜くには、金融商品に対する知識が必須の状況となっています。

外国と比べた日本の金融教育

金融教育の先進国であるアメリカでは、1960年代から地域や学校の裁量で金融教育が行われており、クレジット決済中心の社会生活では、金銭管理を学ぶことが非常に重要視されています。

金融教育は世界中の国と地域で行われており、日本も例外ではありません。金融広報中央委員会が実施した「金融リテラシー調査2022年」の結果によると、金融教育を学校等で受けた人の割合は、アメリカが20%であるのに対し日本は7%、金融知識に自信がある人の割合は、米国では71%と過半数を大幅に上回っているのに対し、日本は12%となっています。

同調査の「OECD調査との比較」では、日本の金融知識に関する設問の正答率は、主要国であるイギリス、ドイツ、フランスのいずれにも及ばない状況が報告されています。

社会環境が急速に変化し、かつ価値観が多様化する現代では、転職、副業、起業などが一般的になり、生き方・働き方についても多様な選択肢が生まれています。また、今後も金融のみならずAI活用などで社会環境が大きく変わっていくことが想定されます。

こうした背景により、学校教育で学びは終了でなく、社会に出た後もリスキリングやリカレント教育など「学び直し」の重要性が高まっています。あらゆる分野で新しいサービスが生まれ続け、私たちの生活はより便利になると考えられていますが、こうした新たなサービスをうまく使いこなすことも求められています。

常に学習を続け、新たなスキルを身に付け続けることが重要な「生涯学習社会」になりつつあり、変化する社会に主体的に参画する態度を身に付けることが重要だと考えます。

日本の金融教育が進まない理由

お金の話はタブー

日本では、お金の話をするのは、はしたないこととみなされ、タブー視される傾向がありました。

お金は生きていくために必要不可欠なものでありながら、一部の人たちを除き、積極的に話題にすることや金融知識を得ることは長らく一般的ではありませんでした。

「金融リテラシー調査」では、学校で金融教育を「行うべき」と回答した人が67.2%でした。

このうち、実際に受けた認識がある人は8.5%となっており、金融教育を受けていないからこそ、学校で金融教育をしてほしいと考えている人が多数います。

金融教育にかける時間と熱意

2005年は、内閣府主催の経済教育サミット開催などもあり「金融教育元年」とされ、以降、学校における金融教育の推進が重視されてきました。

しかし、2014年公開の「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告書」によると、金融経済教育を行っている年間の時間数は、「0時間」が中学1年生で74.2%、2年生で58.2%と過半数超え、中学3年生から高校3年生までは、「1~5時間」との回答が最多で、それぞれ約4割~6割となっています。

金融教育の先進国とされるアメリカでは、1960年代にはすでに学校における消費者教育がスタートし、1970年代からは全国規模での経済教育が展開され、早い段階から自立を促す実践的な教育がカリキュラムに組み込まれてきました。また、退職企業年金制度(401K)の導入あわせ、企業の従業員に対する投資教育も一般化しています。

金融商品への消極性

日本における家計の金融資産は、現金や預貯金として保有しているケースが大半を占めています。

日本銀行調査統計局によると、日本の家計の金融資産構成は「現金・預金」が50%超、「債務証券や投資信託、株式等といった金融商品」の割合は約21%に留まっています。

一方、米国では「現金・預金」の割合が約12%と少なく、「株式等の金融商品」の割合が58%超と、日本とほぼ正反対の構成になっています。

ユーロエリアでは、「現金・預金」が約34%、「株式等の金融商品」の割合が約35%となっており、海外では金融資産を株式や投資信託などの金融商品として保有するケースが多くなっています。

日本では株式等の金融商品は、リスクが高いというイメージが根強くあり、積極的に投資や金融について学ぼうとする人がまだまだ少ないのが現状です。アメリカでは、市場経済の担い手である消費者の健全な育成が、市場を生み出し、結果として経済全体を豊かにするという認識があり、国だけでなく、各企業による金融教育への支援も活発に行われています。

学校で学ぶ金融教育

金融教育はお金の大切さを学ぶところからスタートし、ゆくゆくは投資や年金などを学んでいきます。金融教育がより広く学校教育に組み込まれることで、今の子どもたちは将来の個人的なファイナンスや投資に関する知識を身に付けるようになっていきます。今後は、より多くの若い世代が幅広い金融リテラシーを身に付け、持続可能な金融判断ができるようになることが期待されます。

義務化された金融教育は4つの分野で構成

金融広報中央委員会が作成した金融教育プログラムでは、小学校から高校までに学習する金融教育を次の4つの分野に分けています。

1.生活設計や家計管理に関する分野

資金管理と意思決定、貯蓄の意義と資産運用、生活設計、事故・災害・病気などへの備えについての学習です。生活設計や家計管理の方法を学ぶことは、貯蓄の意味や意義、めざす生活をするためにはどのようなお金の使い方や貯め方があるのかなどを考えるきっかけとなり、事故や災害にあったときにどのような資産管理が役立つかなど、生きていく上で必要な知識を得られます。

| 資産管理と意思決定 | 財やサービス、資源の有限性の理解、収支管理、資金管理における意思決定等 |

| 貯蓄の意義と資産運用 | 資産形成の重要性、基本的な金融商品に関する理解、金利の計算方法等 |

| 生活設計 | ローンの仕組みや年金、社会保障制度に関する理解 |

| 事故・災害・病気等への備え | 想定される身の回りのリスクやリスク管理としての保険の役割 |

2.金融や経済の仕組みに関する分野

お金や金融の働き、経済把握、経済変動と経済政策、経済社会の諸課題についての学習です。金融の動きや、経済政策や現在の経済の動きなど、資産形成に役立つ経済の仕組みについての学びを学校教育に取り入れることで、将来の職業選択や資産形成に役立つ知識が得られます。

| お金や金融の動き | 金利の働きや仕組み、金融機関や中央銀行の役割、身近となったキャッシュレス社会への理解等 |

| 経済把握 | お金や人・モノの流れや市場経済の意義、海外経済との関係性等 |

| 経済変動と経済政策 | 景気・物価・金利・株価等の関係や、中央銀行の役割、政府の経済政策の理解 |

| 経済社会の諸課題 | 経済社会が抱える問題や課題解決について |

3.消費生活や金融トラブル防止に関する分野

自立した消費者、金融トラブル・多重債務についての学習です。生きていく上で欠かせない消費生活についての学びや、金融トラブルを防止するための対処法も学校教育に取り入れられ、消費者としての生き方や、多重債務などの金融トラブルについての学びで、将来のリスクを減らすための知識が得られます。

| 自立した消費者 | 契約の意味や重要性、消費者保護への理解や、消費に関する情報収集方法の習得 |

| 金融トラブル・多重債務 | 金融トラブルの事例や対処・相談方法、多重債務問題等への理解 |

4.キャリア教育に関する分野

働く意義と職業選択、生きる意欲と活力についての学習です。子どもが社会に出てから困らないよう勤労と金融などの関係や、社会に出てから生計を立てるための手段、職業選択する際に経済や現在の情勢を踏まえることなどを学びます。

個人にあったキャリア育成をしていくためにはどうすればよいのか、自立した生活を送るために必要な金融情報などを学ぶことが大切です。

| 働く意義と職業選択 | 経済的自立のための職業選択や労働条件、働き方の多様性への理解 |

| 生きる意欲と活力 | 経済発展と付加価値の関係や、将来の夢の実現方法、企業の経営努力の必要性等に関する理解 |

|

社会への感謝と 貢献 |

社会でのルール遵守や協力の意義、持続可能な社会の実践に向けてできることや、社会的貢献の方法等 |

教育段階別の金融教育の内容は?

文部科学省では、「成年年齢の引き下げやキャッシュレス化の進展などを受け、児童生徒がその発達段階に応じて、金融経済 に関する基本的な仕組みや考え方を身に付けることの重要性が高まっている」としています。

金融教育プログラムでは、上記の4分野について成長段階に応じた内容を学べる仕組みとなっています。

一方で、小中高いずれにおいても、金融教育という専門の教科はありませんが、さまざまな教科に、お金の知識を身につける内容が組み込まれています。金融教育プログラムでは小学校から高校まで連続した内容になっており、各分野の知識を少しずつ深めていける仕組みです。

小学校

- 低学年:

- 物やお金の重要性、予算の範囲内の買い物、こづかいを計画的に使うことなど

- 中学年:

- 欲しい物と必要な物の区別、こづかい帳をつける意味、銀行にお金を預けると利子がつくことなど

- 高学年:

- お金のよりよい使い方や計画に沿った買い物や、社会保障の存在、家計・企業・政府・銀行間のものやお金のやりとりなど

家庭科

- 買物の仕組みや消費者の役割が分かり、物や金銭の大切さと計画的な使い方について理解すること

- 売買契約の基礎について触れること

中学校

- 家計の収入と支出についての理解を深め、各種カードなど見えないお金の使い過ぎに気を付けることを学び、金利についても理解し、継続して貯蓄や運用に取り組む態度を身につけます。

- 生活設計の必要性、ローンの仕組みと機能、リスクを予測した行動などを学び、保険の理解、金融機関の種類と機能、消費者の権利や責任、円高・円安の意味などの学習もあり、修学旅行の機会では、実践的な収支管理を行う試みも取り入れられています。

社会科

- 金融などの仕組みや働きを理解すること

- 個人や企業の経済活動における役割と責任について多 面的・多角的に考察し、表現すること

技術・家庭科(家庭分野)

- 計画的な金銭管理の必要性について理解すること

- クレジットなどの三者間契約についても扱うこと

高等学校

家計全体を意識して自分にかかわる支出を考えたり、学校行事を通して実践的な収支管理を行うなど、学習内容は以多岐にわたっています。

公民科(政治・経済)

- 金融の働きと仕組みについて、現実社会の諸事情を通して理解を深めること

家庭科(家庭基礎)

- 生涯を見通した生活における経済の管理や計画の重要性について、ライフステージや社会保障制度などと関連付けて考察すること

- 将来にわたるリスクを想定して、不測の事態に備えた対応などついても触れること

金融教育の課題

教育現場による差

学校で金融の教育が盛り込まれていますが、実際に「金融」という教科はありません。教科としての「金融」がないということは、教育現場によって内容に差が生じる可能性が考えらます。

具体的例として高校における金融教育では、家庭科で学ぶ資産形成の授業は、「家庭基礎」2単位か、「家庭総合」4単位の科目の一部とされていますが、教育方法は標準化されていません。

そのため現在の金融教育は、教員の知識レベルや熱意に依存する可能性があると指摘されています。また、外部講師をの場合でも、講師により内容に偏りが出ることが指摘されています。

大人に対する金融教育

子どもに金融教育を行うには、金融教育をすべて学校任せにするのではなく、家庭の中でも自然に金融を学べるよう環境を整えるのが理想的です。しかし、保護者に十分な知識がなければ、家庭で教えることは難しいでしょう。

学校での金融教育が本格的に開始され、保護者も金融知識を身につけておく必要性が改めて高まっていると考えられます。ライフプランの立て方や、保険などの将来への備えも金融知識のひとつです。近年では、従業員への金融教育として、研修や福利厚生を通じた教育機会を設ける企業も増えています。各金融機関でも、セミナーやコラムを通じて、金融商品や金融知識に関する情報提供を行っています。

自ら資産を管理・形成していくには、正しい金融知識を持ち、お金に関するあらゆる場面で、適切に判断できる能力が必要です。金融教育により金融と社会の仕組みを理解することは、子どもだけではなく大人にも大切なことだといえます。

金融教育で扱う内容は、金融広報中央委員会のウェブサイト「知るぽると」や、金融機関のホームページ等でも学ぶことができます。保護者の皆様も、ぜひこの機会に知識の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

金融教育ツール

金融教育を行うために、学校や家庭で利用できるツールがあります。幼稚園や小学生向け

金融広報中央委員会「知るぽると」に掲載されているコンテンツのご紹介です。金融経済教育推進機構は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された認可法人です。設立にあたっては、金融広報中央委員会(事務局:日本銀行)、全国銀行協会、日本証券業協会が発起人となり、幅広い年齢層に向け、かつ、国民各々のニーズに応えた金融経済教育の機会を官民一体で全国的に拡充していくことを目的としています。

知るぽるとシアター(YouTube)

- UFOにつかまった子供(こども)たち ≫(20分15秒)

- ホシガリ姫の冒険 ≫(20分35秒)

- 100万円あったら、どうする? ≫(28分16秒)

ゲームやクイズなど

中学生・高校生向けガイドブック(PDF)

金融庁では、金融経済教育を推進するため、一般社会人やこれから社会人となる大学生、高校生を対象とした金融取引等の基礎的知識に関するガイドブックとして、「基礎から学べる金融ガイド)」を発行し、広く配布しています。基礎から学べる金融ガイド(2023年改訂版) ≫

高校生向け授業動画(YouTube)

金融庁では、「高校生のための金融リテラシー講座」として、高校生向けに、家計管理とライフプランニング、使う、貯める・増やす、備える、借りる、金融トラブルのテーマごとに動画で解説しています。- 「家計管理とライフプランニング~働いて稼ぐことと将来設計 ≫(22分28秒)

- 「使う」≫(7分36秒)

- 「貯める・増やす」~資産形成新 ≫(15分5秒)

- 「備える」≫(2分26秒)

- 「借りる」≫(7分48秒)

- 「金融トラブル≫(7分59秒)

教員向け解説動画(YouTube)

金融庁による金融経済教育や生徒向け授業動画「高校生のための金融リテラシー講座」についての解説動画です。- 金融経済教育の意義 ≫(13分8秒)

- 生徒向け授業動画の解説 ≫(32分54秒)

金融リテラシー

私たちは、毎日の生活の中で、「モノやサービスを買う」「給料を受け取る」「お金を貯める」又は「お金を借りる」など、様々な形でお金に関わって暮らしています。お金に関する知識や判断力=「金融リテラシー」は、私たちが社会の中で経済的に自立し、より良い生活を送っていくために欠かすことのできないものです。「金融リテラシー」とは、経済的に自立し、より良い生活を送るために必要なお金に関する知識や判断力のことです。

金融リテラシーと聞くと難しく感じるかもしれませんが、私たちはこどもの頃からお金の使い方を学ぶ機会があります。例えば、おこづかいやお年玉をもらうときに「無駄づかいをしないように」「お金はよく考えて使いなさい」などと言われた人は多いのではないでしょうか。あるいは今、おこづかいをあげる立場になって、こどもたちに同じようなことを伝えている人も少なくないでしょう。

また、大人になるにつれて、一人暮らしや結婚といったライフイベント、思いがけない病気やトラブル、車や住宅など大きな額の出費やローン、保険契約、さらに投資や貯蓄といった様々な場面で、金融や経済に関する詳細な情報や知識に基づいた判断力が必要とされる機会が増えていきます。

そのような場面で適切に判断を行うためにも、金融リテラシーを育むことはとても重要なのです。

「金融リテラシー」「金融経済教育」はなぜ必要?

金融リテラシーを身に付けるための教育が「金融経済教育」です。国民一人ひとりが、社会で生きていくために必要な金融やその背景となる経済についての基礎知識を高めていくことを目的としています。

近年は投資詐欺や悪徳商法といった昔ながらの詐欺のほか、SNSや偽メール、偽サイトを経由したフィッシング詐欺など手口も多様化し、低年齢の被害者も増えています。また、クレジットカード以外にも電子マネーなどの新たな決済手段のほか、暗号資産(仮想通貨)といったデジタル通貨も普及し、実際に現金を扱わないままお金のやりとりができてしまうことなどから、金融リテラシーの必要性はより高まっています。

2022年から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、保護者の同意がなくてもクレジットカードを作ったり、ローンが組めたりするようになったことなどから、高校の授業で金融経済教育が拡充されました。なお、同年に金融広報中央委員会が実施した「金融リテラシー調査」では、金融経済教育を受けたと認識している人の金融に関する設問の正答率は高く、金融経済教育の必要性と成果が表れています。

このように、金融リテラシーが高いと、

- 家計管理がしっかりしている。

- 計画を立ててお金を準備しているので、やりたいことを実現しやすい。

- 緊急時の備えがあるので、危機(自身のケガや病気、不景気による収入減など)に強い。

- 詐欺や多重債務などの金融トラブルにあうことが少ない。

- 経済的に自立し、より良い暮らしを送ることができる。

などの利点があるのです。

大人に必要な金融リテラシー

お金の知恵シリーズ

金融広報中央委員会「知るぽると」に掲載されている「お金の知恵シリーズ」のご紹介です。

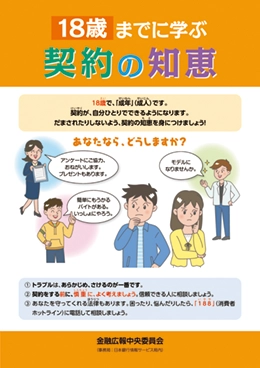

18歳までに学ぶ

契約の知恵

成年年齢の引下げを踏まえ、18歳までに身につけてほしい契約の知恵を紹介しています。高校生と中学生を想定して、だまされないための注意点等を、イラストで案内しています。「1コマ」の授業で学んでいただくことが可能です。

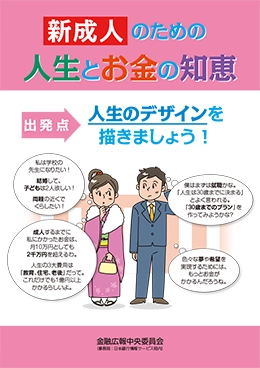

新成人のための

人生とお金の知恵

新成人の方を主に想定し、今後の人生で役に立つ「人生とお金」に関する知恵を、5つに絞って紹介しています。

大学生のための

人生とお金の知恵

人生とお金の問題は切り離せません。本書は、大学生の方に、「人生とお金」に関する知恵を紹介します。いま身につけておけば、人生で長く活用できます。

大人のための

お金と生活の知恵

大人が身につけたいお金と生活の知恵について紹介しています。大人のライフスタイルや価値観は多様なため、多くの方に役立ちそうな基本的な知恵を掲載しています。

ママとパパのための

幸せとお金の知恵

ママとパパ(小さな子どもがいるファミリー層)を主に想定し、家族が幸せになるためのお金の知恵の基本を紹介しています。

専門家から学ぶお金の基本「マネビタ」

金融経済教育推進会議が提供する金融経済教育に関わる専門家による無料の動画講座「マネビタ」では、お金に関わる6分野を学べます。2025年1月現在、15分程度の動画が18本用意いされています。

「マネビタ」講座は、金融経済教育推進会議が、中立公正な視点から質の高い金融リテラシー講座を皆さまにお届けしたいという思いで開発されています。「マネビタ」とは、「マネー」と「ビタミン」を組み合わせた造語です。身体に必要不可欠なビタミンを食物から摂り込むように、人生に必要不可欠なお金の知恵を本講座から身に付けていただきたい、という願いを込めて名付けられています。

お金に関わる6分野

- 金融と経済を学ぶ

- ライフプランを描く

- お金を借りる

- お金を増やす

- リスクに備える

- トラブルを避ける

- 官庁や業界団体の夢のコラボ!

中立公正な視点からスペシャリストがわかりやすく解説 - お金の知恵が無料で学べる!

お金に関する基本的なテーマを網羅。受講は全て無料 - スキマ時間にピッタリ!

1本あたり10~15分程度。要点をギュッと詰め込んでいるからわかりやすい、学びやすい!

こんな金融トラブルにご注意を

かつては、本来の価値に見合わないものを高額で売りつける悪徳商法や、小さなリスクで大きく儲かるといった投資詐欺などが多くありましたが、昨今ではSNSなどを利用した暗号資産の取引や投資を持ち掛ける詐欺や、偽メールや偽サイトによるフィッシング詐欺や架空請求詐欺など、金融トラブルの手口は多種多様化しています。

特に、独立行政法人国民生活センターの発表によると、成年年齢が18歳に引き下げられた2022年10月末時点には、契約当事者が18歳、19歳の相談の件数が5,000件を超えました。成年になりたての人やその保護者は十分な注意が必要です。

どのような金融トラブルがあるのかを知る。それも金融リテラシー向上のための方法の一つです。

以下は、政府広報オンラインからの抜粋です。

- 「18歳、19歳の皆さん、ご用心! 成人になると増える、こんな消費者トラブル 18歳から大人」 ≫

- 暗号資産の「必ずもうかる」に要注意!マッチングアプリやSNSをきっかけとしたトラブルが増加中 ≫

- それSNSの投資詐欺やロマンス詐欺かも! ≫

子どもの教育