持続可能な開発のための教育(ESD)とは?

ESDとは?

ESDとは、Education for Sustainable Developmentの略で

昨今の世界情勢は、新型コロナウイルス感染症を経た後も、引き続き、紛争や気候変動という複数の危機があわさり混沌を極めています。地球が直面しているさまざまな問題を主体的にとらえ、

ESDの意味

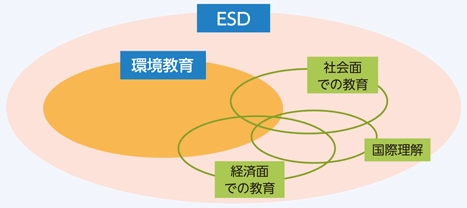

ESDとは、環境的視点、経済的視点、社会・文化的視点から、より質の高い生活を次世代も含む全ての人々にもたらすことのできる開発や発展を目指した教育です。

持続可能な未来や社会の構築にむけた

以下の2つを実現させるための教育が「Education for Sustainable Development:ESD」です。

- 将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす開発 … 国連ブルントラント委員会

- 人間を支える生態系が有する能力の範囲内で営みながら、人間の生活の質を向上させること … IUCN/UNEP/WWF

ESDで目指すこと

2017年3月に公示された幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領及び2018年3月に公示された高等学校学習指導要領においては、全体の内容に係る前文及び総則において

持続可能な社会の形成者としてふさわしい資質や価値観を養うこと。

この視点に立った学習指導を進めるにあたり、持続可能な社会づくりを構成する

- 多様性(いろいろある)

- 相互性(関わりあっている)

- 有限性(限りがある)

- 公平性(一人一人大切に)

- 連携性(力合わせて)

- 責任制(責任を持って)

そして、持続可能な社会づくりのための課題解決に、以下の

- 批判的に考える力

- 未来像を予測して計画を立てる力

- 多面的・総合的に考える力

- コミュニケーションを行う力

- 他者と協力する力

- つながりを尊重する態度

- 進んで参加する態度

ESDとSDGs

ESDとSDGsは相互に関係

世界には、家庭が貧しくて小さいうちから働いていたり、「女の子だから」というだけで、教育を受けられなかったりする子どもが多数います。「目標4.質の高い教育をみんなに」では、性別、障害の有無、生まれた地域や国に関わらず、すべての人が質の高い初等教育と中等教育を無償で受けることができ、高等教育を受ける機会を公正に得ることができるようにすることが、主たるターゲットとなっています。

また、すべての人が持続可能な開発の促進に関わることができるように、生活に関すること、人権、男女の平等、戦争と平和、国際文化や多様性について、知識を学び、技能を習得することができるようにする、というESDの基礎となるターゲットも示されおり、

SDGsの担い手を育成するESD

SDGsは、「誰一人取り残さない」という強い決意表明のもと、環境、社会、経済の3つの観点から課題に取り組み、地球を持続可能なものにするための国際目標です。

一方、ESDは、持続可能な未来を担うための教育方針で、今では世界中で取り入れられている教育です。

SDGsの担い手を育成するための教育がESDです。

持続可能な社会の担い手を育成するESDは、持続可能な開発目標を達成するために不可欠である質の高い教育の実現に貢献するものとされています。次世代を担う子どもたちがSDGsの本質を理解し、社会問題の解決にむけ実践する力をつけるために、ESDは欠かせない存在なのです。

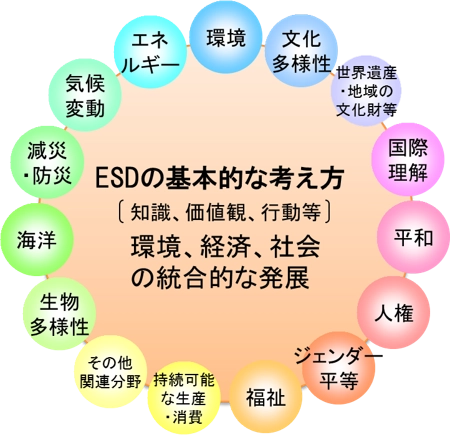

ESDの考え方

世界には、人々が安心して豊かに暮らしていくために解決しなければならない、地球温暖化、環境破壊、資源の枯渇、貧富の差、ジェンダーなどの人権にまつわる問題などさまざまな課題があります。文部科学省がESDにおいて、子どもたちに教えるべき現代社会の課題として挙げている項目には、「環境」「気候変動」「生物の多様性」「防災」「エネルギー」「国際理解」「世界遺産や地域の文化財」などを掲げています。

いずれも必要とされる知識ですが、

こうした学びや活動から、持続可能な社会を実現する担い手を育てていこうというのがESDの大きな目的です。

ESDを実践するうえで重視されていることは、

SDGsの目標のひとつである「質の高い教育」では、

アクティブラーニング

アクティブラーニングとは、主体性を大切にする教育を指します。

子どもたちが先生の講義を聞くだけという従来の一方向の授業スタイルに対し

アクティブラーニングの積極活用により、子どもたちは、

環境教育の歴史や法律

環境教育の歴史

2015年の国連サミットで、先進国を含む国際社会全体の目標として、「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals:SDGs)が採択されました。

SDGsは、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、2030年を期限とする包括的な17の目標及び169のターゲットにより構成され、ESDは、目標4「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯教育の機会を促進する」のターゲット4.7に位置付けられています。

- 1980年:「世界自然保全戦略」で「持続可能な開発」が示された

- 2002年:日本政府が提唱した「持続可能な開発のための教育(ESD)」が採択

- 2005年-2014年 … 国連持続可能な開発のための教育の10年(DESD)

- 2013年:「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)」が採択

- 2015-2019年 … ユネスコの主導によるGAPへの国際的な取り組み

- 2019年:「持続可能な開発のための教育:SDGs実現に向けて(ESD for 2030)」が採択

- GAPとは「国連持続可能な開発のための教育の10年」の後継となるプログラム

環境教育に関連する法律

2006年 改正教育基本法

「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」が教育目標として掲げられ、学校、家庭、地域が一体となって更なる環境教育の推進を図るとされています。

2011年 環境教育等促進法

2003年に議員立法により制定された「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が改正され、環境教育等促進法(正式名称「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」)として、2011年6月に交付されています。

改正された法律の第2条3で、環境教育を「持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他の環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習」と再定義されています。

- 環境教育の充実や協働による取り組みの推進を目的

- 学校教育における環境教育の充実

- 環境行政への民間団体の参加と協働を推進

- 地方自治体による環境教育・協働取組推進行動計画の作成を支援

- 環境保全に関する知識や指導に係る能力を有する者等の育成・認定を推進

- 環境教育等に関する教材の開発を推進

持続可能な開発のための教育 … 文部科学省

持続可能な開発のための教育(ESD)

ESDとSDGsの関係

ESDは、2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で我が国が提唱した考え方であり、同年の第57回国連総会で採択された国際枠組み「国連持続可能な開発のための教育の10年」(2005-2014年)や2013年の第37回ユネスコ総会で採択された「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)」(2015-2019年)に基づき、ユネスコを主導機関として国際的に取り組まれてきました。

2015年の国連サミットにおいては、先進国を含む国際社会全体の目標として、「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)が採択されましたが、SDGsは、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、2030年を期限とする包括的な17の目標及び169のターゲットにより構成されています。ESDは、このうち、目標4「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯教育の機会を促進する」のターゲット4.7に位置付けられました。

一方で、ESDは、ターゲットの1つとして位置付けられているだけでなく、SDGsの17全ての目標の実現に寄与するものであることが第74回国連総会において確認されています。持続可能な社会の創り手を育成するESDは、持続可能な開発目標を達成するために不可欠である質の高い教育の実現に貢献するものとされています。

これは、2019年の第40回ユネスコ総会で採択されたESDの新たな国際枠組み「持続可能な開発のための教育:SDGs実現に向けて(ESD for 2030)」(2020-2030年)においても明確となっています。

ESDの実践にあたって

どのように学ぶのか

「主体的・対話的で深い学び」の視点から、不断の学習・指導方法を改善することが重要です。問題解決的な学習を適切に位置付けるなど、探究的な学習過程を重視し、学習者を中心とした主体的な学びの機会を充実し、体験や活動を取り入れるだけでなく、学習過程のどの部分にどのように位置付けたら効果的かを十分に吟味します。グループ活動を取り入れ、話し合い、協力して調査やまとめ、発表を行い、協同的な学びとします。

何ができるようになるのか

知識・理解に留まらず、学びを活かし、様々な問題を「自分の問題」として行動する「実践する力の育成」を目指します。また、「持続可能な社会の構築」という観点を意識することにより、児童・生徒の価値観の変容を引き出すことができます。

どのように取り組むのか

ESDを効果的に推進するためには、ESDの実施を学校経営方針に位置付け、校内組織を整備して学校全体として組織的に取り組むこと、ESDを適切に指導計画に位置付けること、地域や大学・企業との連携の視点を取り入れること、児童・生徒による発信と学習成果の振り返りを適切に行うことなどが重要です。

- ESD QUEST ESDを分かりやすく説明するストーリーブック ≫ 文部科学省

- SDGs(持続可能な開発目標)を学べる教材 ≫ 独立行政法人 国際協力機構(JICA)

- SDGs 副教材ポータルサイト ≫ 公益財団法人 日本ユニセフ協会(Unicef)

- EduTown SDGs ≫ 東京書籍

- 子どものための「持続可能な開発目標」 ≫ セーブ・ザ・チルドレン

学習指導要領では

2017年3月に幼稚園教育要領及び小学校・中学校の学習指導要領が、201830年3月には高等学校の学習指導要領が告示されました。この学習指導要領には、「持続可能な社会の創り手の育成」が掲げられています。教育基本法及び学習指導要領等に基づいた教育を実施することによりESDの考え方に沿った教育を行うことができます。

幼稚園教育要領

前文

(前略)これからの幼稚園には、(中略)一人一人の幼児が、将来、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにするための基礎を培うことが求められる。

小学校・中学校学習指導要領

前文

これからの学校には、(中略)一人一人の児童(生徒)が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。

第1章 小学校(中学校)教育の基本と教育課程の役割

3(前略)豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される児童(生徒)に、生きる力を育むことを目指すに当たっては、学校教育全体並びに各教科、道徳科、(中略)総合的な学習の時間及び特別活動(中略)の指導を通して、どのような資質・能力の育成を目指すのかを明確にしながら、教育活動の充実を図るものとする。

高等学校学習指導要領

前文

これからの学校には、(中略)一人一人の生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。

第1章 高等学校教育の基本と教育課程の役割

3(前略)豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される生徒に、生きる力を育むことを目指すに当たっては、学校教育全体及び各教科・科目等の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すのかを明確にしながら、教育活動の充実を図るものとする。

国立教育政策研究所 学校における持続可能な発展のための教育(ESD)に関する研究〔最終報告書〕

持続可能な社会の構築と環境教育 … 環境省

環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室では、コラム「持続可能な社会の構築と環境教育について」の一部で次のように述べています。

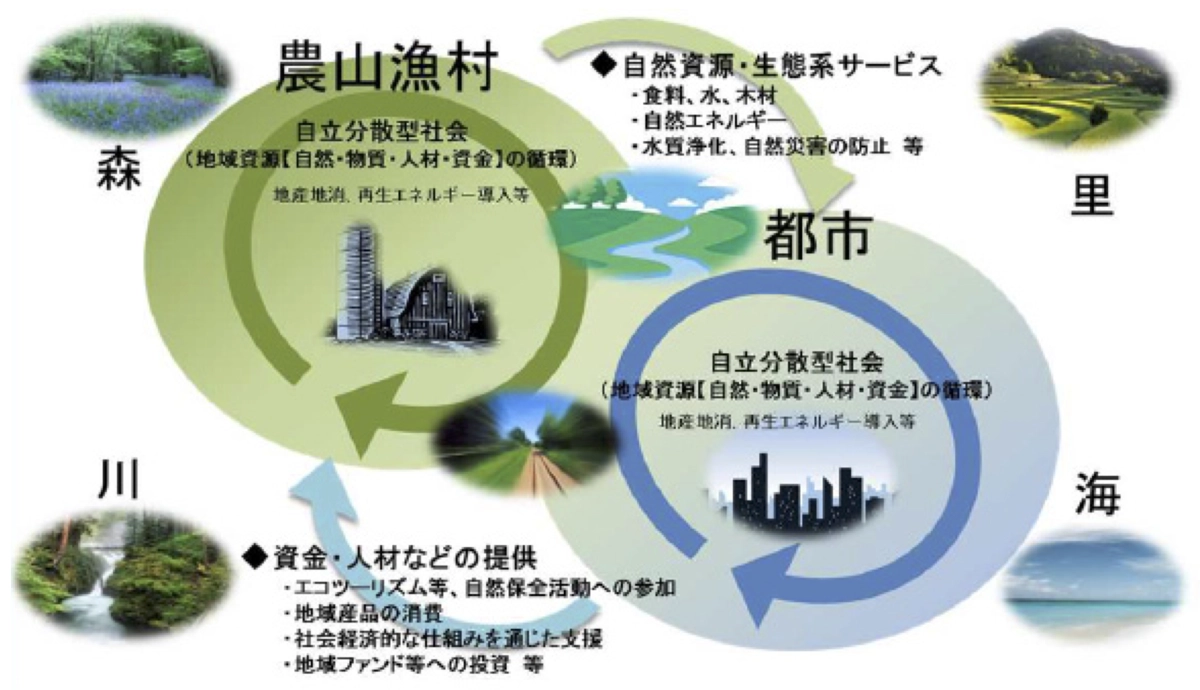

我が国は、少子高齢化や、地方から都市への若年層を中心とする流入など、地方の若年人口、生産年齢人口の減少が進んでいる。このことは、耕作放棄地や手入れの行き届かない森林の増加、生態系サービスの低下などにつながっているなど、環境保全の取組にも影響を与えるものであり、環境、経済、社会の問題について、統合的な課題解決による地域の統合的発展が必要とされている。

地域循環共生圏

環境教育の方向性

環境教育の方向性として、「持続可能な社会づくりへの主体的な参加」と、循環と共生という観点からの参加の意欲を育むための「体験活動」の促進が重要であるとされている。

「体験活動」の内容は、自然体験だけでなく、持続可能な社会づくりを支える現場に触れる社会体験、日常の生活と異なる文化や慣習等に触れる生活体験、ロールモデルとなるような人との交流体験といったように、広い視点から捉えている。また、「体験活動」のプロセスも、感性を働かせるインプットだけでなく、その中から見いだした意味や価値を他者に表現するアウトプットまでを重視している。

子育てを核とした地域づくり

幼児期における「体験活動」は、自然環境に親しみ、関心や愛情を育むことができ、生涯にわたり持続可能な社会の創り手として育成する基盤を培う教育といえる。一方で、個人の資質・能力の育成という視点だけでなく、森林や里山、田園や河川等の地域固有の自然環境のほか、地域の文化や、地域に住む人々といった多様な地域資源を活かしており、地域の視点を取り入れることで、地域住民や団体等の交流を促進させ、地域そのものの価値や魅力を高めるなど、地域を活性化させる力を持っている。

このような子育てを核とした地域づくりは、例えば、都市部からの若年世代の移住促進や、地域間の交流促進などにもつながっており、少子高齢化や若年人口の減少といった課題を抱える地域において、持続可能な社会づくりという観点から、更に幼児期の環境教育の取組が広がり、充実したものとなっていくことが期待される。

ESDの考え方