性暴力等防止に向けた国の施策

国は、子どもたちを性被害から守るため2017年の「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画(子供の性被害防止プラン)」や2020年の「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」などに基づき機継続的な対策が行われています。

教育現場と保育現場など、所管する省庁毎の取り組みがなされる中、相次ぐ教員等による性被害に対処するため、教育現場については、「教員による児童生徒性暴力防止法」が2022年4月に施行され、保育現場も、2022年に改正された児童福祉法で、性暴力等による保育士登録取消者の再登録やデータベース整備などについて、教員等と同様の規律が設けられました。

文部科学省では

以下は、法に基づき2023年4月に策定された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(文部科学大臣決定)からの抜粋です。基本的な指針

本来、児童生徒等を守り育てる立場にある教育職員等が、児童生徒等に対し「魂の殺人」とも呼ばれる性暴力等を行い、当該児童生徒等の尊厳と権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるなどということは、断じてあってはならず、言語道断である。

しかしながら、児童生徒性暴力等に当たる行為により懲戒処分等を受ける教育職員等は後を絶たず、なかには、教師という権威と信頼を悪用し、被害児童生徒等が自身の被害に気付かないよう性暴力に至ったケースなど、人として到底許されない事件も見受けられ、事態は極めて深刻な状況にある。

今もまさに学校現場において被害児童生徒等が自身の性被害を打ち明けられずに苦しんでいるかもしれないことに思いを巡らせれば、法に定められた施策の実施には、全力の限りを尽くさなければならない。

「社会の宝」である子供を教育職員等による性暴力等から守り抜くことは、一部の学校関係者だけではなく、全ての大人の責任であり、社会全体に課された課題である。

このため、文部科学省はもとより、教育職員等、学校、教育委員会、学校法人、警察を含むその他の国・地方公共団体等の関係者は、教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶するとの法の基本理念を十分に理解し、児童生徒等を教育職員等による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意で、あらゆる角度から実効的な対策を講じていく必要がある。

主な具体的対応策

- 児童生徒性暴力等の定義、児童生徒性暴力等の早期発見・対処の具体的運用、特定免許状失効者等への免許状再授与時の厳格な審査の在り方等について記載

- 各都道府県教委等における厳格な採用に資するため、過去40年間の情報を掲載する官報情報検索ツール(採用権者が、採用候補者の免許失効歴の有無を確認できるツール)を提供

更に、2022年度に特定免許状失効者等データベースを整備 - 2020年9月時点で、全ての都道府県・指定都市教育委員会の懲戒処分基準において、児童生徒へ性暴力等を行った教員は原則懲戒免職とする旨の規定が整備

- 2022年6月に、学校関係者等において児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるため、大臣や専門家が出演する啓発動画を制作

- 定期的な調査、事案発生時の調査の取組状況等について調査・指導助言等を行い、得られた知見から、2023年3月に事例集や研修用動画を作成

- 都道府県教育委員会における専門家の適切な確保や全国での統一的な運用に向けて、2024年12月に再授与審査会委員の候補者や留意事項等に関する情報提供を実施

- 児童生徒とSNS等による私的なやりとりをしてはならないことの明確化

- 執務環境の見直しによる密室状態の回避等の予防的な取組等の強化

- 採用希望者の経歴等を十分に確認

- 文部科学省において、新たに共通的に利用できる採用関係書類の様式例を作成)し、適切な採用判断を行うこと

取組事例集 〜学校での性暴力から子供を守る〜

啓発・研修用動画(YouTube)

文部科学省の公式チャンネル「mextchannel」にある児童生徒性暴力等の防止等の啓発・研修用動画| 児童・生徒 | |

| 生命(いのち)の安全教育 ~子供たちを性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にさせないために~ |

|

| 生命(いのち)の安全教育動画教材(小学校低中学年) 「じぶんのからだ」も「ほかのひとのからだ」もたいせつ |

|

| 生命(いのち)の安全教育動画教材(小学校高学年) 自分だけの大切なところを知る |

|

| 生命(いのち)の安全教育動画教材(中学校) | |

| 生命(いのち)の安全教育動画教材(高校) | |

| 生命(いのち)の安全教育動画教材(高校)もし性的な暴力の被害にあったら | |

| 教育職員・保護者 | |

| ① 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律についての基礎の習得 | |

| ②-1 生徒の性被害を防ぐために私たちにできること ~思考の誤りについて |

|

| ②-2 生徒の性被害を防ぐために私たちにできること ~事例から考えよう |

|

| ③-1 児童生徒への性加害にどう対応するか |

|

| ③-2 児童生徒への性加害にどう対応するか |

|

| 児童生徒性暴力等の特徴について | |

| 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について |

教育職員性暴力等防止法

教育職員性暴力等防止法、わいせつ教員対策新法などとも呼ばれる「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」は、議員立法として衆参両院の全会一致により成立し、一部の規定を除き、2022年4月1日から施行されています。目的

児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。定義

「児童生徒性暴力等」に該当する行為として、現在の運用上、児童生徒等に対するわいせつ行為等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙しています。- 刑事罰の対象とならない行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。

- 「児童生徒等」とは、学校に在籍する幼児、児童又は生徒・18歳未満の者をいう。

禁止行為

教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。防止に関する措置

- 教育職員等に対する啓発

- 児童生徒等に対する啓発

- データベースの整備等

- 児童生徒性暴力等対策連 絡協議会

早期発見対処に関する措置

- 早期発見のための措置

- 学校への通報、警察署への通報等

- 専門家の協力を得て行う調査

- 児童生徒等の保護支援等

- 教育職員等以外の学校で働く者の児童生徒性暴力等への対処

学校・教育委員会等の対応

児童生徒性暴力等の事実があると思われるときの学校・教育委員会等の対応関係- 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のため、学校の設置者及びその学校において定期的なアンケート調査等を実施。また、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等を活用した教育相談体制を整備。

- 教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときは、学校・学校の設置者・所轄の警察署で情報共有を図り、迅速に対処するとともに、 被害児童生徒等に必要な保護・支援を実施。

- 被害児童生徒等を徹底して守り抜く。悪しき仲間意識等から必要な対応を行わないことがあってはならない。

- 学校の設置者は、初期段階から事案の対処のために積極的に対応。

専門家の協力を得て、公正性・中立性が確保されるよう事実確認の調査を実施し、懲戒処分等の厳正な対処につなげる。

性暴力等防止法で指摘される課題

子どもを対象とした性犯罪や性暴力が社会問題となる中で、国や教育関係者の取り組み、改善されたこと、今後の課題など情報をアップデートしていくことが大切です。- 以下の課題については、その内容や各教育委員会や学校などの取り組み状況により、改善・解決済みとなっている場合があります。

適用範囲の狭さ

- 本法は「教育職員等」に限定されており、保育士や塾講師、スポーツインストラクターなど、学校以外の教育・保育現場で子どもと接する人々には適用されません。

- 医師など文部科学省所管以外の資格を持つ専門職や、ベビーシッターや塾講師、スポーツインストラクターといった法定資格を必要としない職種、活動などもカバーされていません。

抜け道

教員免許の失効・取消制度や、データベース化による情報共有は、一定の効果が期待されますが、法の網の目をくぐるような事例も報告されています。例えば、SNSでの不適切なやり取りや、密室での個別指導など、法に触れない範囲での性加害が行われる可能性が考えられます。

文部科学省は2021年4月、教員によるわいせつ行為を防止するため、全国の教育委員会に「SNS等を用いて児童生徒と私的なやりとりを行ってはならない」と通知し。業務上必要な場合でも、管理職と情報共有するなど取り扱いを明確化するよう求めています。ただ、教員が個人アカウントで発信する内容については特に指針がありません。

中日新聞(2023年12月18日)では、教職員の職務上のルールを管轄する文科省初等中等教育企画課の担当者の説明について「公務員の信用を失墜させる内容を書き込まないというのが通常だが、個別事案の可否を言い出すときりがない」と報道しています。

実効性の確保

法が制定されても、実際に性被害が減少しなければ意味がありません。

被害児童生徒へのサポート体制の充実や、教員に対する研修の徹底など、実効性を高めるための対策や継続した取り組みが求められています。

教員による性暴力の背景

性暴力は、性欲だけでなく、支配欲や優位性を誇示したいという欲求から起こるともいわれています。

好き同士のはずなのに、相手を思いどおりにしたいとか、相手に離れていってほしくないからで、暴力をふるってでも自分のもとにいてくれる安心感を得るといった行動もあり、こうした背景を踏まえた上で、教員自身の意識改革や指導、被害児童生徒へのケアなどのの対策が重要とされています。

被害者の保護・支援

- 性暴力の被害者は、心身に深い傷を負い、長期にわたるケアが必要です。しかし、被害者の保護や支援体制が十分でないとの指摘もあります。

- 被害者の心のケアのほか、学校や地域、警察対応、加害者との分離など、迅速かつ適切な対応が求められますが、外部機関と連携した体制作りが不十分との指摘もあります。

- 被害を訴えても、周囲から否定的な反応を受けたり、二次被害に遭うケースも少なくありません。子どもからのSOSに気付く仕組みや事案発生時の対応ルールなど、制度の適切な運用が必要です。

加害事実の認定の難しさ

- 性暴力の被害は、被害者が声を上げにくい状況や、証拠が残りにくい場合が多く、加害事実を認定することが難しいケースもあります。

- 特に、被害者が児童生徒の場合、被害認識が遅れたり、周囲の反応への不安から被害を訴えられないケースも多く、事実確認が困難になることがあります。

- 教育委員会や学校は、性暴力事案発生時に、迅速かつ適切にに対応するためのルールを十分に理解していないケースもあるとの指摘があります。

- 学校などの現場では、同僚意識や組織の保身から、加害事実を隠蔽しようとする動きが見られることもあります。

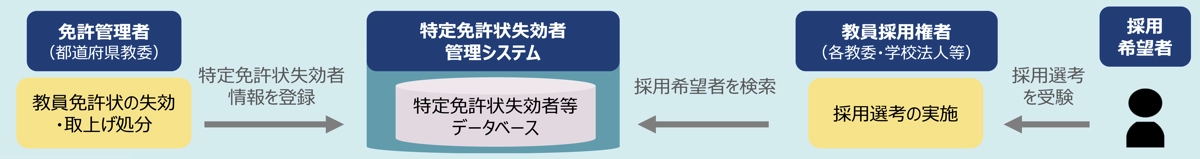

特定免許状失効者管理システム

国は2023年4月以降、教員を採用する際に、児童生徒への性暴力などによる処分歴がないか、特定免許状失効者管理システム(データベース)で確認することを義務付けています。特定免許状失効者管理システムとは

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に資することを目的としたもので、- 法に基づき、特定免許状失効者等(児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効等した者)の情報に係るデータベースを国(文部科学省)で構築しています。

- 任命権者等(教育委員会・学校法人等)が教育職員等を任命し又は雇用しようとするときに、当該データベースを活用して特定免許状失効者等への該否等を確認が義務付けられます。

管理システム構築(データベース)の背景

児童・生徒等の権利利益の擁護を目的とする「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が、2021年の国会で全会一致で可決し公布されました。

児この法律では、過去に児童生徒性暴力等を行った者が再び教壇に立つことを防ぐための仕組みの一つとして、特定免許状失効者等(児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効等した者)の免許状失効等に関する情報に係るデータベースを公布の日から2年以内に国で整備することを規定しており、児童生徒への性暴力などによって教員免許が失効した情報を一覧できる「特定免許状失効者等データベース」は、2023年4月1日から稼働しています。

データベースの概要

対象施設

幼稚園(幼稚園型認定こども園含む)、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校対象となる職

教育職員(教諭等)、校(園)長、副校(園)長、教頭、実習助手、寄宿舎指導員データベースに表示される情報

児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効又は取上げとなった者の以下の情報 ※ 氏名、生年月日、免許状の情報、失効・取上げ年月日、失効・取上げ事由、児童生徒性暴力等の類型(法第2条第3項第○号) 等情報の掲載期間

当面少なくとも40年間利用方法

- 対象施設から文部科学省へ利用登録

- 利用登録が許可された対象施設の採用権限を有する者が、データベースを検索、閲覧

データベース該当者への対応

採用面接等を通じ経歴等のより詳細な確認を行うなど、法の基本理念にのっとり、当該者が児童生徒性暴力等を再び行わないことの高度の蓋然性が確認できるか、十分に慎重に、適切な任命又は雇用の判断を行う情報管理

個人情報保護法に基づく安全管理措置を講じる。同法違反の事案については罰則が課される。データベースの活用及び記録

- 教育職員等を任命又は雇用する際には、国公私立の別や、常勤・非常勤等の採用形態を問わず、必ずデータベースを活用すること

- 採用希望者が特定免許状失効者等であることが判明した場合、当該希望者が児童生徒性暴力等を再び行わないことの高度な蓋然性が必要であること

- 免許管理者である都道府県教育委員会は、失効・取上げの効力が発生した日の翌営業日までに特定免許状失効者等の情報を記録すること

- 登録取消し以降の改名等のケースも考えられることから、現在の氏名と併せて旧姓や改名前の氏名(判 明している場合)でもデータベースを検索するものとする。

失効者などから再度免許状授与の申請時

特定免許状失効者等となった者が再度免許状の授与を申請した場合は、都道府県教育職員免許状再授与審査会では、- 児童生徒性暴力等を行ったことにより懲戒免職等となった教員が、教壇に戻ってくるという事態はあってはならないということが、再授与審査の基本的な趣旨であること

- 授与権者は、再授与審査会の意見を踏まえ、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして、総合的に判断すること

- 法の基本理念を踏まえ、特定免許状失効者等に対して免許状の再授与を行うためには、少なくとも児童生徒性暴力等を再び行わないことの高度の蓋然性が必要であり、児童生徒性暴力等を再び行う蓋然性が少しでも認められる場合は基本的に再授与を行わないことが適当であること

- 免許状の再授与が適当であることの証明責任は申請者自身にあり、改しゅんの情が顕著であり、再び児童生徒性暴力等を行わないことの高度の蓋然性を証明し得る書類を授与権者に提出し、自身が免許状の再授与を受けることが適当であることを証明すること

管理システム運用後の課題

特定免許状失効者管理システムによるデータベースは、児童生徒性暴力等を行った者が再び教壇に立つことを防ぐために2023年度から稼働しています。教職員を雇用する際、児童生徒に性暴力を行ったことが原因で教員免許状を失効または取り上げになったことがないかどうかを確認することが義務付けられてます。

子どもと関わる全ての事業者を対象に2026年12月25日から施行する「日本版DBS」と異なり、対象は教員免許失効者に限られています。

システム未確認のまま5,932人を採用

名古屋市教育委員会では、2025年6月までデータベースを確認せず、延べ5,932人を採用していたとしています。

市教委では、正規教員は官報情報で失効歴を確認していたが、常勤講師や非常勤講師は免許状の写しを確認していただけとしています。

市教委は、改めて官報で確認の結果、2023年4月から2025年6月までに採用された教員の中に、免許状の失効・取り上げとなった該当者はいなかったとしています。

また、同法でデータベースの活用は教職員を任命・雇用するときに限られるとされているため官報を使ったと説明しているため、文部科学省では、ほかの教育委員会での実施状況も、調査し把握する必要があると考えていると報道されています。

私学の75%がシステム未確認または未利用

私立の幼稚園や小中高校を運営する学校法人などを対象にした文部科学省の2024年度調査によると、47都道府県における7,258の学校法人の75%にあたる5,480法人が、教員採用の際に国のデータベースを確認していない状況が判明しています。

データベースを利用していない5,480法人の内訳

- データベースに登録をしていない … 3,062法人(42%)

- 登録しているが活用できていない … 2,418法人(33%)

活用できていない理由

「ID・パスワード等が不明でログインできない」「活用義務が課せられていることを知らなかった」が約半数を占め、「採用候補者が全て女性または新卒のため、活用は不要と考えた」「教員免許状の有効性を確認するシステムだと思った」とシステムの活用義務を誤解しているケースもありました。

データベースへの登録状況

こども家庭庁では

こども家庭庁は2023年4月に発足

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(2021年12月閣議決定)においては、「こども家庭庁」の設立方針が盛り込まれ、2023年4月にこども家庭庁が発足しています。

また基本方針では、教員による児童生徒性暴力防止法の付帯決議の趣旨も踏まえ、同庁が主導して日本版DBS法の導入に向けた検討を進めることが示されました。

イギリスでは2012年から制度運用されおり、同様の制度は、ドイツ・フランス・アメリカ・スウェーデンなどでもが導入されています。

こども性暴力防止法(日本版DBS法)

こども家庭庁は、こども性暴力防止法(日本版DBS法)の制度設計に関する有識者会議を開催して議論を重ね、2023年9月に報告書をとりまとめています。 政府はこの報告書を踏まえ、こども性暴力防止法案を2024年3月に国会提出、同年6月19日に可決・成立しています。

こども性暴力防止法は、子どもの安全を確保するための措置について規定しており、前科者の再犯対策として設けられたのが日本版DBS法で、教育・保育等の事業を行う事業者に対し、子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかの確認が義務付けられています。

一方、初犯対策としては、性犯罪に関する職員研修の実施、早期に被害を発見するための相談体制整備、被害にあった子どもの保護・支援等が事業者の義務として同法に盛り込まれています。

このような性犯罪防止対策の一環として、DX(デジタルトランスフォーメーション)を積極活用した対策や、比較的導入しやすいAIカメラ利用なども、教育委員会や各施設に対し保護者からも働きかけるべきと考えます。

教育職員の性犯罪・性暴力等