こども性暴力防止法(日本版DBS)

子どもの性被害が後を絶たない中、日本版DBSの導入を巡っては、関連省庁が厚生労働省・文部科学省・警察庁・法務省などにまたがっていることが実現の障壁となってきましたが、2023年4月のこども家庭庁設立により、議論が加速し「こども性暴力防止法」が成立した点は、大きな意義あると考えます。

日本版DBSとは、学校や保育所などで子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認する制度で、2026年12月に運用開始予定です。

子どもの性被害

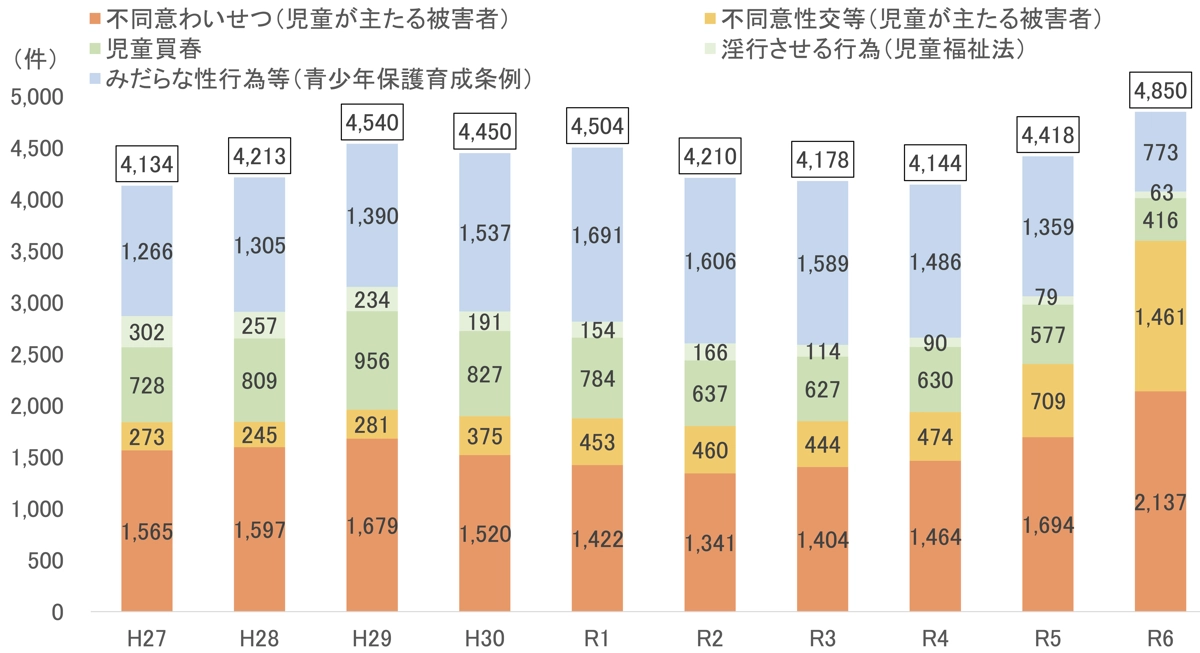

児童買春事犯等の推移

児童買春事犯等の検挙件数は、不同意性交等及び不同意わいせつが近年増加傾向にあり、その結果、2024年は2年連続増加し、過去10年で最多

- 不同意わいせつ及び不同意性交等は、令和5年7月12日以前は強制わいせつ及び強制性交等であり、単純に令和5年以前とその件数を比較できない。

- 件数は、被疑者の行為数によるところ、刑法第54条第1項前段(観念的競合)に該当し、刑法犯と特別法犯が競合する場合は各別に計上。

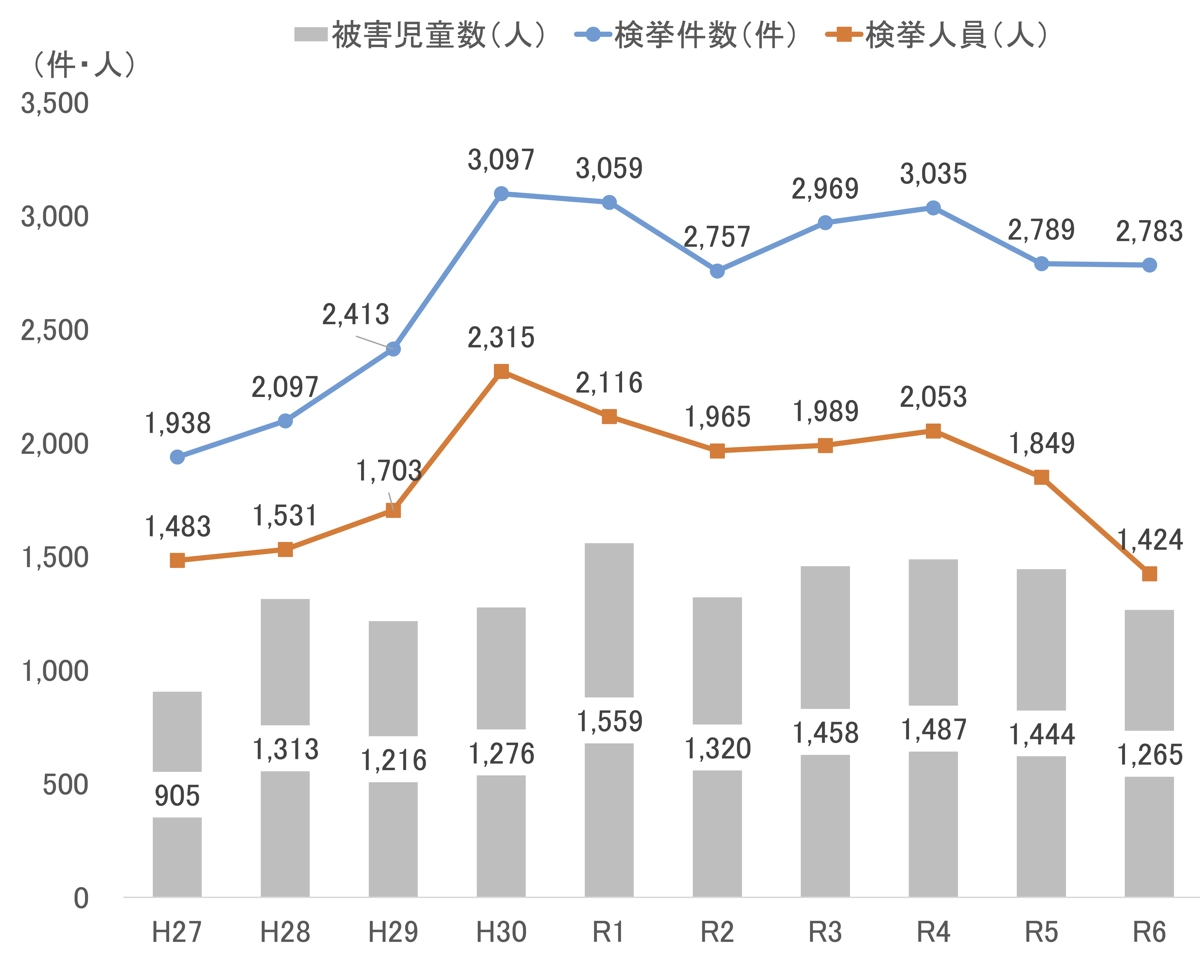

児童ポルノ事犯の推移

2024年における児童ポルノ事犯の検挙件数・検挙人員・被害児童数は、2年連続減少したが、引き続き 高水準

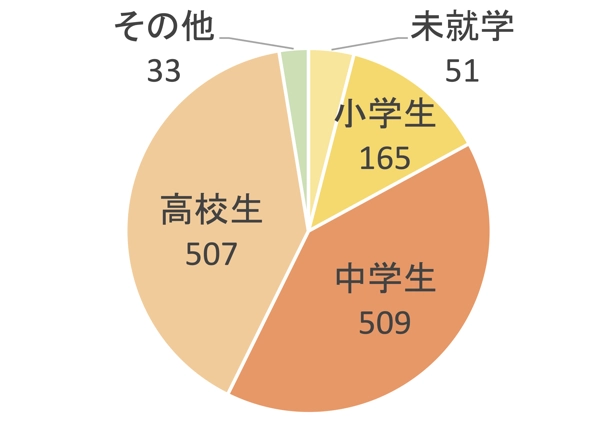

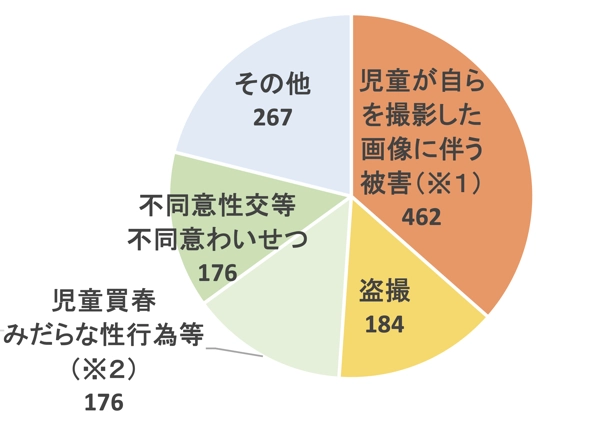

被害児童数1,265人の 学職別

被害児童数1,265人の 被害態様別

- 「児童が自らを撮影した画像に伴う被害」は、だまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を撮影させられた上、メール等で送らされる形態の被害

- 「みだらな性行為等」は、青少年保護育成条例に規定する罪

2023年度に報道されたこどもの性被害報道の一部

2023年4月

- 男児へのわいせつ行為で児童養護施設の元職員逮捕

- 教え子へのわいせつ、児童ポルノ製造で元インストラクター逮捕

- 女子生徒へのわいせつ行為で高校教諭を懲戒免職

- 小学校教諭時代の児童へのわいせつ行為で県教委指導主事を懲戒免職

5月

- 女子児童へのわいせつ行為で元小学校臨時講師を4度目の逮捕

- 女児盗撮容疑で塾講師を逮捕

- 面接中の女子児童へのわいせつ行為で児童福祉司を逮捕

6月

- 女子児童へのわいせつ行為で小学校教諭を再逮捕

7月

- 女児への性的暴行で放課後等デイサービス施設職員を逮捕

- 女子児童へのわいせつの疑いで小学校教諭を懲戒免職

- 生徒へのわいせつ行為で中学校教諭を懲戒免職

- 女子児童へのわいせつ行為で逮捕された小学校教諭を懲戒免職

8月

- 女子生徒への強制わいせつ容疑で塾講師を逮捕

9月

- 女子生徒へのわいせつ行為で公立中の臨時任用教諭を懲戒免職

- 中学生徒への準強姦致傷、わいせつ画像撮影容疑で中学校長を逮捕

- 塾生の女子生徒盗撮の疑いで学習塾経営者を逮捕

- 女子生徒へのわいせつ行為で中学校教諭を懲戒免職

- 女児移動へのわいせつの疑いで小学校教諭を逮捕

- 男児盗撮の疑いで放課後等デイサービス施設の運営会社代表を逮捕

10月

- 女子生徒への強制わいせつ容疑で塾講師を逮捕

- 男子中学生へのわいせつ行為で中学教諭を逮捕

- 女児へのわいせつ動画盗撮で小学校教諭を懲戒免職

- 塾生の少女への盗撮で絵画塾元代表を逮捕、起訴

- 認定こども園の園長が園児に対して性的虐待を行っていたとして、当該園へ1年間の新規受け入れ停止とする行政処分を実施

11月

- 女児への強制わいせつ容疑で放課後子供教室の責任者を逮捕

- 女児へのわいせつ行為で小学校教諭を逮捕

- 少女へのみだらな行為で高校教頭を懲戒免職

- 女子生徒へのわいせつ行為で中学校教諭を懲戒免職

- 女子生徒へのわいせつ行為で高校部活動顧問を懲戒免職

- 女子生徒盗撮で中学校臨時講師を懲戒免職

12月

- 入所女子児童への強制わいせつ容疑で児童福祉施設の元職員を逮捕

- バトントワリング10代男子選手への男性指導者からの性加害発覚により、協会が関係者処分

- 勤務先の複数の男児児童への強制わいせつなどの罪で学童保育の男性社員が2023年5月に逮捕、起訴されていたことが判明

- 教え子へのわいせつ等で中高一貫校教諭を逮捕

2024年1月

- 保育所女児へのわいせつ行為容疑で保育士を逮捕

- 女児への性的暴行・わいせつ動画撮影容疑で乳児院職員を再逮捕

- 女児生徒へのわいせつ行為で特別支援学校教諭を懲戒免職

- 教え子へのわいせつ行為で高校実習助手を懲戒免職

- 女子生徒へのわいせつ行為で高校教諭を懲戒免職

- 少女へのわいせつ行為で小規模住居型養育施設職員を逮捕

- 女子生徒へのわいせつ歴を隠して学校に復帰した実習助手を懲戒免職

- 女子生徒へのわいせつや盗撮で、県立学校の会計年度任用職員を免職処分

- 女子児童盗撮の疑いで小学校講師を逮捕

- 女子児童への不同意わいせつで起訴された小学校教諭に懲役2年求刑

- 文科省が、2022年度に性犯罪や性暴力などを理由に懲戒処分や訓告を受けた教員242人のうち児童生徒対象は119人と公表(前年度から25人増)

2月

- 教員時代にわいせつ行為が発覚し、退職後に学習塾に勤めていた会社事務員を逮捕

- 女子児童への強制わいせつ致傷で起訴された元保育士が公判で起訴内容を認める

3月

- 準強制わいせつなどで有罪となった小学校教諭を懲戒処分

- 少年へのわいせつ行為が発覚し、市立学校教諭を懲戒免職を行ったと公表

こども性暴力防止法(日本版DBS法)

DBSとは

DBSとは、イギリスの「Disclosure and Barring Service(犯罪証明管理及び発行システム)」の略称で、性犯罪歴のある人が子どもに関わる仕事に就くことのないようにして、子どもを性犯罪から守るための仕組みです。イギリスでは2012年から制度運用されおり、同様の制度は、ドイツ・フランス・オーストラリアなどでもが導入されています。日本では、このDBSを参考に「日本版DBS」創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法」が2024年6月に成立しています。

こども性暴力防止とは

こども性暴力防止法の正式名称は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、2024年6月26日に公布され、施行期限は2026年12月26日となっています。

法の趣旨は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることの義務付けなどをすることです。

- 学校設置者等 … 義務対象となる学校や児童福祉施設等を設置運営する者、「教員等」とは、これらの施設等の長又は事業所の管理者及び各施設等でこどもに接する一定の業務に従事する者

- 民間教育保育等事業者 … 認定対象となる学習塾、認可外保育施設等を設置運営する者、「教育保育等従事者」とは、これらの施設等の長又は事業所の管理者及び各施設等でこどもに接する一定の業務に従事する者

- 特定性犯罪 … 本法で定める性犯罪をいい、「特定性犯罪事実該当者」とは、特定性犯罪の前科を有する者のうち一定期間内にあるもの

法成立までの主な経緯

2017年

児童の性的搾取等に係る対策の基本計画(子供の性被害防止プラン)2020年12月

第5次男女共同参画基本計画(閣議決定)で、教育・保育施設等や子どもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等)で働く際に性犯罪歴がないことの証明書を求めることの検討の可能性について政府文書として初めて明記2021年6月

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の成立、2022年4月に施行児童生徒に対する性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効等となった者のデータベース(特定免許状失効者等データベース)の整備等へ

2021年12月

こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(閣議決定)で、教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討を進めることを政府文書として初めて明記2022年4月

児童福祉法の改正により、性暴力等により保育士登録を取り消された者の再登録やデータベースの整備等について教員等と同様の規律へ2023年4月

特定免許状失効者等データベース稼働開始、こども家庭庁発足2024年6月

こども性暴力防止法成立(施行期限は2026年12月26日)対象となる事業者

対象事業の範囲の考え方

こどもの未熟さ等に乗じた性犯罪を防ぐため、事業の性質が、次の要件を満たすものを対象範囲として検討されています。- 支配性 … こどもを指導するなどし、非対称の力関係があるなかで支配的・優越的立場に立つこと

- 継続性 … 時間単位のものを含めてこどもと生活を共にするなどして、こどもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと

- 閉鎖性 … 親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をするものであり、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易であること

① 義務:学校設置者等

対象となる事業者の範囲が明確であり、問題が生じた場合の監督や制裁の仕組みが整っている施設・事業学校教育法上の設置・認可の対象

- 学校(幼稚園、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)

- 専修学校(高等課程)

認定こども園法又は児童福祉法上の認可等の対象となっているもの

- 認定こども園

- 児童福祉施設(保育所、指定障害児入所施設等、乳児院、母子生活支援施設、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)

- 児童相談所(一時保護施設を含む)

- 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)

- 家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)

- 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

② 認定:民間教育保育等事業者 ※一部を抜粋

各種学校等、児童福祉法上の届出事業や、現在全く業規制がない分野であって行政が事前に事業の範囲を把握しきれないもの等については、認定制度(義務の対象となる事業者が講ずべき措置と同等の措置を実施する体制が確保されているものとして認定)を設けてその対象とする。学校教育法に規定される専修学校及び各種学校

- 簿記学校、製菓学校等

- 准看護学校、助産師学校、インターナショナルスクール等

児童福祉法上の届出の対象となっているもの等

- 放課後児童クラブ等

- 一時預かり事業

- 病児保育事業

- 子育て短期支援事業

- 認可外保育施設

- 児童自立生活援助事業

- 小規模住居型児童養育事業

- 妊産婦等生活援助事業

- 児童育成支援拠点事業

- 意見表明等支援事業

民間教育事業(児童に技芸又は知識の教授を行うもの)※

- 学習塾

- スポーツクラブ

- ダンススクール 等

- 一定の要件として「対面指導」「習得するための標準期間が6か月以上」「事業者が用意する場所」「技芸又は知識の教授を行う者が政令で定める人数以上」を検討。

③ 個人事業主やボランティア従事者は対象外

個人塾経営者や家庭教師、ベビーシッターなどの個人事業主や、子どもに関わるボランティア従事者は「民間教育保育等事業者」の対象として想定されていません。有識者会議において、なるべく広い事業を対象にすべきとの意見が出たものの、次のように判断され、対象外となっています。- 対象業務の範囲を法令上明確に規定する必要があること

- 職業選択の自由や加害者更生に対する過剰な制約になりうるため、際限なく幅広い職種を対象とすることは注意が必要

- そのほか、利用者に対して認定事業者の公表・表示について十分に周知するとともに、所管省庁等が連携して事業者による認定の取得を促進

この認定を受けた事業者にとっては、広告等で制度対象事業者だと示すことができるため、利用者の信頼獲得につながることが期待されます。保護者にとっても事業者選択基準のひとつになります。

学校設置者等が講ずべき措置等

児童等の安全を確保するために講ずべき措置

学校設置者等には、日ごろから行うべき措置として、- 教員等の研修

- 児童対象性暴力等を早期把握するための措置

- 児童等が容易に相談できるような措置

また、再犯対策として、教員等に業務を行わせるまでに、犯罪事実確認書(特定性犯罪事実該当者に該当するかの情報を記載した書面)による特定性犯罪事実該当者であるか確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行うことが義務付けられます。

これらの結果、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等として本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等の防止のために必要な措置を講じることが義務付けられます。

被害が疑われる場合等に講ずべき措置

学校設置者等には、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、調査し、被害を受けたと認めるときは、当該児童等の保護及び支援の措置を講じることが義務付けられます。犯罪事実確認記録等の管理に関する措置等

学校設置者等(犯罪事実確認等を行う都道府県・市町村教育委員会及び施設等運営者を含む。以下「犯罪事実確認実施者等」という。)には、- 犯罪事実確認記録等の適正な管理

- 一定の場合を除き、犯罪事実確認記録等を目的以外に利用し、又は第三者に提供しないこと

監督権限等

犯罪事実確認実施者等には、犯罪事実確認の実施状況を記載した帳簿の備付け・保存、犯罪事実確認の実施状況等の定期報告が義務付けられます。内閣総理大臣の監督権限として、犯罪事実確認実施者等に対する報告徴収・立入検査、犯罪事実確認義務に違反した場合の公表、犯罪事実確認記録等の適正管理義務等に違反した場合の是正命令が規定されています。

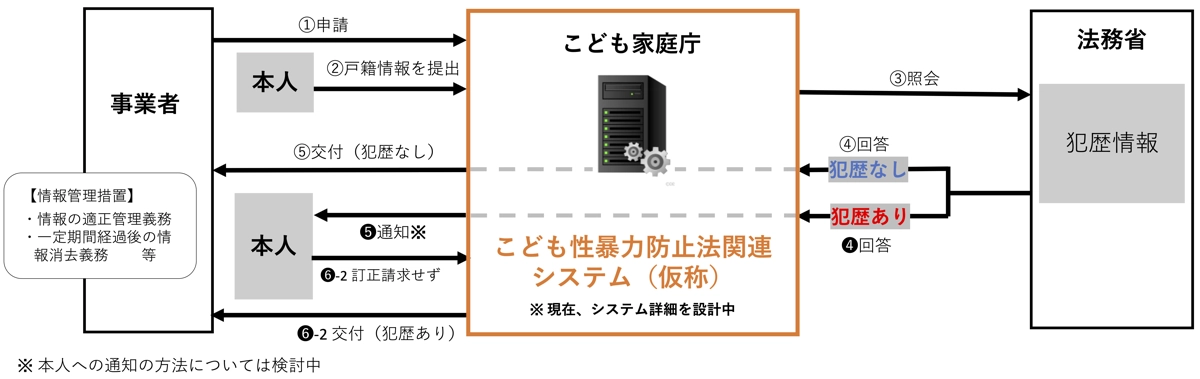

性犯罪歴の確認事務フロー

犯歴なしの場合

- 性犯罪歴確認の申請は対象事業者が行うこととするが、申請には本人(従事予定者)が関与することとする。

- その上で、対象事業者に対して、情報の適正管理義務や、一定期間経過後の情報消去義務を課す。… 情報の不正目的提供等について、罰則を設ける。

- ① 対象事業者がこども家庭庁に申請

- ② 必要書類のうち戸籍情報については、本人から直接こども家庭庁に提出

- ③ こども家庭庁が法務省に対し、性犯罪歴照会

- ❺ 回答

- ❻ こども家庭庁が犯罪事実確認書を作成・申請事業者に交付

犯歴ありの場合

- 本人(従事予定者)に回答内容を事前に通知し、本人は訂正請求可能とする。

- 訂正請求期間中に本人が内定等辞退すれば、申請が却下され、手続終了。… 犯罪事実確認書不交付

- ① 対象事業者がこども家庭庁に申請

- ② 必要書類のうち戸籍情報については、本人から直接こども家庭庁に提出

- ③ こども家庭庁が法務省に対し、性犯罪歴照会

- ④ 回答

- ❺ こども家庭庁は、まず本人に対し、回答内容を事前に通知。本人は、通知内容の訂正を請求可能。訂正請求期間(2週間)は犯罪事実確認書は交付されない。

- ❻-1 訂正請求期間中に本人が内定辞退等すれば、申請却下(犯罪事実確認書の交付なし)

- ❻-2 訂正請求せず2週間が経過すれば、対象の性犯罪歴がある旨の犯罪事実確認書を交付

日本版DBSの導入にあたっての課題

こども性暴力防止法の施行期限は2026年12月26日となっていますが、開始時までに制度設計や運用体制の整備ができていないと、制度自体の信頼性が損なわれ、実行性に欠ける恐れがあります。

日本版DBSの導入にあたって参考とされたイギリスでも、数千人をリストで管理からはじめ、公立学校や公立病院などの狭い範囲から制度をスタートさせ、適用対象を徐々に拡大するなど、順次見直してきた経緯があります。

また、こども性暴力防止法には、施行後3年を目途に法律を見直す規定が設けられており、対象事業者や対象性犯罪の範囲の拡大など、中長期的な課題にも議論が進んでいくことが期待されます。

確認対象の範囲

確認対象となる職種や業務の範囲が依然として曖昧な点が指摘され、現時点では、学校や保育所の教員、保育士といった子どもと直接関わる職種が主な確認対象とされています。一方で、事務職員や送迎バスの運転手など、間接的に子どもと関わる人々がどのように扱われるかは未定となっています。また、学習塾やスイミングスクールなどの民間事業者を任意の認可制にすることに対する疑問の声もあります。

認定制とされる学習塾や学童保育などの施設については、認定取得条件が厳しいなど、その具体的な運用方法や対象範囲については不明瞭な部分が多く残っています。中小事業者も含め確認対象を広げるためには、さらなる議論が必要です。

情報の管理保護対策

犯罪歴を第三者が確認できる仕組みには情報の管理保護対策が必要です。

犯罪歴は極めて個人的な情報であり、その取り扱いには慎重さが求められます。万が一、これらの情報が漏えいした場合、深刻な影響を受けるのは加害者側だけではありません。

被害者の身元が特定されたり被害の内容が周知されたりするなど、二次被害を引き起こす可能性が指摘されています。

個人情報の取り扱いに関しては、民間事業者や教育機関への適切な管理体制の整備が必要ですが、対象事業者すべてが高度なプライバシー保護体制を維持するのは難しく、実効性のある監督・制裁の仕組みづくりが必要です。

運営管理体制

イギリスDBsでは、2023年には700万件以上の証明書を発行しているされていますが、日本では、制度が義務化される学校関係者だけでも、確認対象者は約230万人いるとされます。

さらに認定制の学習塾や放課後児童クラブ、スポーツクラブなども加えると、確認が必要な対象者は相当な数となります。

こども家庭庁がこの業務を効率的に行うためには、適切なシステムの構築と外部委託の検討が急務であり、事業者が柔軟に対応できる仕組みや運用ルール整備なども必要です。

再犯率と再犯者率

日本版DBS議論の前提には「性犯罪者は再犯率が高い」という見解がありますが、これに合致するデータはなく、冷静な議論が必要とも言われています。

再犯率とは、一度罪を犯した人が再び罪を犯す割合で、個別の追跡調査が必要であり、人権上問題や追跡の期間や同種の犯罪に限るのかなどの課題もあります。

法務省データには、検挙された人に占める再犯者の割合を示す再犯者率がありますが、これは再犯率とは別の指標です。再入率は、刑事施設を出所した人が2年以内に再入所した割合で、いわゆる再犯率に比較的近い数字と言えます。

チェックすべき対象

この制度は憲法に保障された職業選択の自由に抵触しないか、一方では、不起訴処分を照会の対象から除外することに疑問を呈する意見などもあります。また、子どもだけでなく、高齢者、介助を必要とする障害がある人たちとなどは保護すべき対象ではないのか、確認対象とする職種の拡大、それに伴う事業者の範囲などの議論もあります。

諸外国事例も踏まえ、日本に必要な制度設計と適切な見直しが望まれます。

イギリスのDBS

歴史的な経緯

イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service)は、犯罪歴の照会と就業制限を行う制度です。

DBS制度は2012年の開始ですが、その原点は、2002年に教育省が、犯罪歴等を理由として子どもと接する職に就くべきではない人物の作成を開始したことと言われています。

対象範囲

制度の導入時の対象は、子どものみでしたが、高齢者など脆弱な大人に危害を加える可能性がある人物を特定し、そのような人物が関連職種に就くことを法的に禁止するなどその対象を広げています。

2023年時点の対象は、子どもや高齢者、介助を必要とする障害がある人たちと接する限られた職種となっていますが、年間700万件以上の証明書が発行され、8万人の就業が制限されています。 イギリスの労働人口約3,200万として考えると、カバー率は2割以上となります。

日本版DBSでは、子どもだけを対象とし、子ども家庭庁が管轄する予定です。

職種の選定

DBSは、政府から一定の距離を置いて活動する公的機関「Arm's length body (ALB)」として活動していますが、どの職種を対象とするかは、DBSではなく政府が決めています。

政府が立法を通じて、就業するのにDBSが発行する証明書が必要な職種リストを作成しています。

例えば、学校や教育機関で働く人、病院で働くすべての人、介護や保育、障害者支援などソーシャルケア分野で働く人、また警備分野で働く一部の人など、幅広い職種が法律で決められています。

また、イギリスのDBSは職業として行う者だけでなく、ボランティアとして活動するものも規制の対象になりますが、日本版DBSはボランティアを規制に含めることは想定されていません。

職種とチェック項目

DBSでは、職種によってチェック項目を変更するなど運用をしています。

例えば、個人宅への配達員は、住所や電話などの個人情報を手にし、子どもとの玄関先での接触の可能性がああるため、最小限のチェックとして、犯罪歴の有無が確認されます。

また、警備員などや裁判所勤務者は、より厳格なチェックの対象とされ、さらに、子どもや脆弱な大人に直接関わる人たちは、最も厳格なチェックの対象となっています。

犯罪歴などの情報

特定の犯罪歴がある者は「就業禁止者リスト」に掲載され、このリストに登録された者を、該当する職種で雇用すること自体が犯罪です。

DBSは、内務省や警察のデータベースを利用して情報を管理し、最も厳格なチェックの対象では、有罪になっていないような警察の懸念事項などの情報も活用対象とされています。雇用者はこの情報を元に求職者採用の判断を行っています。

DBSの犯罪歴証明書には、性犯罪に限らず一定の罪が、法律に基づいて一定期間あるいは永久記載とされています。

諸外国のDBS類似制度

ドイツ

ドイツでは、無犯罪証明書が犯罪歴照会の基本です。

子どもの福祉に関わる職種においては「拡張無犯罪証明書」が必須で、性犯罪などの特定犯罪の有罪判決を受けた者を子どもの福祉に関する職種に雇用や配置をしてはならないされています。

拡張無犯罪証明書には、通常の無犯罪証明書に加え、性犯罪や重大な犯罪に関する情報が含まれ、公的な青少年福祉団体や学校などでは、職員やボランティアの採用時にこの証明書の確認が義務付けられています。また、州によっては公立学校だけでなく、私立学校にも適用される場合があります。

証明書発行やデータ管理は、連邦司法省の管轄で行われ、犯罪歴の開示期間は犯罪の重さによって異なり、一定の期間が経過すると記載が削除されます。

フランス

フランスでは、教育機関や子どもに関わる職種での雇用時に、犯罪歴照会が義務付けられています。

データベースには性犯罪や暴力犯罪に関する情報が登録されており、採用希望者や現職者の確認時に犯罪歴が照会され、主な証明書は「前科簿第2号票」と「FIJAIS登録情報」となっています。

照会の結果、犯罪歴のみを理由に不採用や解雇を行うことはできませんが、犯罪歴と職務内容が適合しないと判断される場合は、雇用の拒否が可能です。

性犯罪や暴力犯罪を犯した者に対しては、未成年者と接触のある職業における雇用制限とあわせ、再犯防止のための措置も法律で規定されており、子どもたちの安全を守るための法的枠組みが確立されています。

オーストラリア

オーストラリアでは、州によって制度が異なるものの、子どもと関わる仕事に就く場合は通常「Working with Children Check (WWCC) 」と呼ばれるチェックが必要となっています。

子どもと関わる仕事に就く人が、犯罪歴やその他のリスクがないかを確認するための審査制度です。このチェックに合格すると、子どもと安全に接することができると証明されますが、一度取得しても、継続的にモニタリングされ、状況によっては取り消されることもあります。

ニューサウスウェールズ州では、犯罪歴だけでなく、職場での不適切な行為に関する情報も審査対象となります。

アメリカ

アメリカでは、DBSのような包括的な制度はありませんが、州ごとに性犯罪歴の確認に関する制度が設けられています。

例えば、一部の州では、教員採用時に性犯罪歴の確認が義務付けられています。また、児童虐待や性的暴行の加害者に対する監視や保護のシステムも存在します。

州によっては、性犯罪を犯した人の情報をインターネットで公開、公開対象者となった人が町で暮らせなくなったケースもあります。部屋も借りられない、仕事も見つからないなど、宗教団体がサポートする性犯罪者だけのコミュニティーが山奥にできたという話もあります。

教育職員の性犯罪・性暴力等