こども家庭庁 児童対象性暴力防止の横断指針に見る

性暴力未然防止に向けたルールや取組

こども家庭庁の「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)」は、教育保育等の所管行政、団体等を超えて横断的に整理されたも児童への性暴力防止を念頭においた指針・ガイドラインです。

2022年4月に新たな法律が施行されるなど、学校での性暴力から子供を守るためのルールや取組はアップデートが続いています。保護者としても新しい情報を得ることで、児童に対する性暴力の防止や被害児童を適切な保護・支援につなげることが大切です。ここでは、こども家庭庁の「横断指針」をもとに、性暴力防止への対応の全体像、未然防止などについてまとめています。

2022年4月に新たな法律が施行されるなど、学校での性暴力から子供を守るためのルールや取組はアップデートが続いています。保護者としても新しい情報を得ることで、児童に対する性暴力の防止や被害児童を適切な保護・支援につなげることが大切です。ここでは、こども家庭庁の「横断指針」をもとに、性暴力防止への対応の全体像、未然防止などについてまとめています。

以下の情報は、こども家庭庁「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(2025年4月)≫ 」との第2〜3章(性暴力防止への対応の全体像、未然防止)をもとに作成しています。

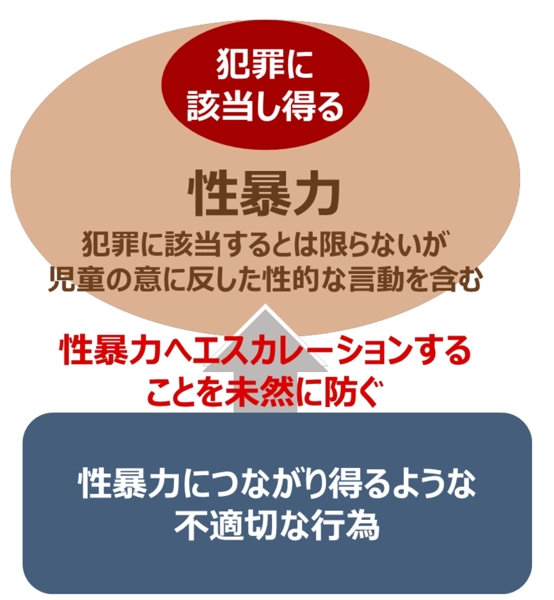

性暴力、不適切な行為とは

こども家庭庁の横断指針には、性暴力、不適切な行為について次のように書かれています。- 性暴力とは、犯罪に該当するものだけでなく、犯罪に該当せずとも「(被害児童である)本人の意に反した性的な言動」が行われることを含みます。

- 「意に反する」とは、被害児童が「嫌だ」と伝えた場合だけではなく、行為の意味を理解していない、嫌だけれども断れない、逃げられない、応じざるを得ない、あるいは性的手なずけによって誘導された場合を含みます。

- 性暴力とは必ずしも、直接身体や性器に接触する行為であるとは限らす、わいせつな言動、性器の露出、ポルノや性行為を見せること、のぞき、盗撮等の非接触型の性暴力もあります。性別を問わず性暴力の被害者となり得るものであり、加害者の性別は被害者の異性とは限りません。

犯罪に該当し得る性暴力の例

- 性交・性交に類似する行為をする、そうした性的行為の強要・教唆・幇助をする … 性交、口腔性交、肛門性交、腔や肛門に陰茎以外の身休の一部・物を挿入する … ロで性器や肛門に触れる/触れさせる等の性的暴行をする等

- わいせつ行為をする、そうした性的行為の強要・教唆·幇助をする … 性的部位を触る、自身の性的部位を触らせる … キスをする、抱きつく … 下着の中に手を入れる等

- 自身の性器を見せる

- わいせつ目的で会うことを要求する、わいせつ目的で会う

- 児童買春、児童買春に関わる行為をする(周旋、勧誘等)

- 児童ポルノの所持、提供等をする

- 裸等の性的な画像や写頁を送るよう強要する、その画像等をネットに配信する

- 性的な被写体として撮影する

- 着替え、トイレ、入浴等で、通常隠されている身体、下着を不必要にのぞき見たり、その場面を盗撮する

- 児童に裸等の性的な画像や写真を見せる、送り付ける

- 介助としては不必要であるにもかかわらず、介助と称して不適切な性的部位の接触を行う

- 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

- 排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する

- 障がいのある児童に対して人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする

犯罪に該当すると限らないが、性暴力に該当し得る例

- 児童にわいせつなことを言ったり、わいせつな話をするようにお願いする(SNS、竜子メールのやり取りも含む)

- 児童の前で執拗にわいせつな言葉を発する、または会話する

- 児童のプライベートゾーンに関する身体的特徴、第二次性徴(勃起、月経、発毛等)についてからかう

- 性的なうわさ(プライベートゾーンに関わる身休的特徴や月経、初体験等の話)の流布

性暴力につながり得るような不適切な行為の例

指針では「不適切な行為」とは、性暴力につながり得る行為であり、事業者において、性暴力につながり得るような不適切な行為についても対応することで、性暴力の未然防止につながるしています。

下記は事業者があらかじめ業務上必要と認めた場合及ひ緊急事態を除きます。

- 児童へ不必要又は過度な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方になっている

- 不必要に児童と密室で2人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び出す、寝かしつけの際に特定の児童とだけ添い寝をする等)

- 児童と私的な連絡先(SNSアカウント、メールアドレス等)の交換、SNS等で個人的なやり取りをする

- 児童の容姿等を過度に褒める

- 私的に児童と学校・事業所外で会う

- 不必要に、児童を1対1になる状況で車に乗せる

- 保護者の承諾がないまま、保護者不在時に児童の自宅で二人きりになる

- 児童を自宅に招く

- 業務上求められる活動の目的以外で、私的に児童の写真や動画の撮影を行う

- 児童にマッサージをする

- 小学生以上の児童を膝に乗せる、肩車する、おんぶする等

- 更衣や宿泊を伴う活動で、児童と従事者が2人きりで更衣室やお風呂等を利用する

- 更衣をする場所を設けずに、不特定多数の人の目がある中で児童に更衣をさせる

- おむつ交換時に、洋服の上から陰部を触ったりつかむように確認したり、おむつの中に手を入れて確認する等、誤解を受けるような仕方で交換する

- 排泄、入浴、着替え等において、児童が自らやりたい意思を示している中で、わざわざ介助に入る

- 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い

留意点

- 上記の「犯罪に該当し得る」行為や「犯罪に該当するとは限らないが性暴力に該当し得る」行為は、発生した場所や加害者によって、「被措置児童等虐待」(児童福祉法)、「児童虐待」(児童虐待防止法)、「障害者虐待」(障害者虐待防止法)などに該当する可能性がある点に留意する。

- 上記はあくまで例示であり、実際に個別の事案で犯罪が成立するか否かは、司法機関において判断されるものであり、対応方針の例を示すために分類している。

- 児童の性的なトラブル等について、従事者同士が必要な範囲内で、一定の情報管理のもと、情報共有等することは、「性的なうわさの流布」には当たらないと考えられる。

13歳未満と16歳未満

16歳未満の児童については、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力が十分に備わっているとは言えないため、仮に本人の同意がある場合であっても、性的行為が犯罪や性暴力となることに留意が必要です。

性的行為に関して有効に自由意思決定をするための能力としては、

①行為の性的な意味を認識する能力だけでなく、

②行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処したりする能力が必要であると考えられています。

13歳未満の場合は、①の能力が備わっておらず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力が一律に欠け、

13歳以上16歳未満の場合は、①の能力が一律に欠けるわけではないものの、①の能力が十分でなく、相手方との関係が対等でなければ、有効に自由な意思決定ができる前提となる能力に欠けると考えられています。

このため、13歳以上16歳未満の場合は、相手方との間に対等な関係がおよそあり得ず、有効に自由な適切な意思決定をする前提となる能力に欠ける場合に限って処罰する観点から、当該13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が処罰対象とされています。

児童に対する性暴力の特性 被害児童の観点

被害の深刻さ

- 性暴力は、個人の尊厳を著しく傷つける行為である。とりわけ、児童に対する性暴力は、当事者の心身に対する重大な加害行為であり、その影響は長期に及び得る。

- 児童への性暴力は、乳幼児から思春期まで、幅広い年代に渡り、性別にかかわらず起きている。

- 教育・保育等の場における従事者からの性暴力は、信頼している大人からの裏切り行為となり、こうした経験により、誰を信頼すれば良いか分からなくなる等、人間関係の構築等に深い傷を残す場合がある。

- 一般的に、性暴力を受けた児童は、自分の身に起きたことをどう捉えれば良いのか混乱し、恐怖する。被害によるショックは、身体症状や言動として現れたり(例:ボーっとする時間が増える、頭痛・腹痛、倦怠感、食べられない、不眠、赤ちゃん返り、被害のあった場所に行きたがらない等)、心理面に現れたり(例:抑うつ、不安障害、フラッシュバック等)する。その結果、日常生活に支障をきたしたり、自己肯定感が低下したりすることがある。

- 性暴力を受けた児童は、その後の人生の過程で、過去をなかったことにできない悔しさ、汚れてしまったかのような自分に対する絶望感、自分に起きたことを誰にも話せずに秘密を抱える苦痛などに苦しむ状況がみられる。被害を受けた自分を責めてしまう児童も多い。

- なお、こうした症状は、専門家による適切なトラウマケアなどの支援を中長期的に行うことで、緩和が可能なケースが多いため、被害者に対する偏見をもたないように留意することが重要である。

被害の発見のしづらさ

- 性暴力被害を思い出したくない、誰にも知られたくない、恐怖で口にすることができない等の心理から、性暴力を受けた児童にとって、被害を相談、開示することは非常に困難なケースが多い。被害を訴えることで現在の生活が一変したり、世間の好奇の目にさらされたりすることが懸念される。

- 勇気を出して周囲に相談しても、真剣に取り合ってもらえなかったり、むしろ被害児童の方が非難されたりするおそれがある環境の場合、更に被害が潜在化・長期化しやすい。

- 発達段階等により、受けた行為が性暴力かどうかを判断する能力を十分に身に付けていない児童においては、性暴力被害を認識できない、性暴力被害かどうか判断がつかないため、更に被害が潜在化・長期化しやすい。

- 被害児童が男児の場合、「男の自分が被害を受けるわけがない」との思い込みや、被害を受けた自分に対する羞恥や自責から、被害を誰にも言えないことがある。

- 障害のある児童の場合、その障害の程度によっては、児童本人が被害を明確に認識したり、被害を周囲に伝えたりすることが難しい場合があることや、自らを介助・支援する支援者が加害者の場合、支援者との関係性が崩れると生活に支障をきたす懸念があること等から、被害が潜在化・長期化しやすい。

- 被害児童が、家庭内不和や虐待により、帰る場所や逃げ場所がない場合、慕っている従事者との関係を壊したくないと考えて事実を隠そうとすると、その発見はとりわけ困難である。虐待など圧倒的な力の支配の下で、あるいは基本的な要求に応えてもらうことができない状況で育っている児童は、自分への否定的イメージや強い無力感、助けを求めても得られないという不信感、絶望感を抱えているため、被害を受けても不当だとは考えることができなかったり、訴えることにより事態が改善されるといった肯定的イメージが持てなかったりする。むしろ加害者からの報復や庇護を失う恐怖の方が強い場合が多い。

- このような状況から、性暴力被害について、誰にも言うことができず、被害から数年、数十年も経過してから、ようやく辛く苦しい体験を語ることができた人が少なくない。

被害の相談・開示までのプロセス

- 被害児童が、被害による混乱や葛藤を経て、第三者に被害を相談・開示するに至るまでには、相応の時間を要することが多い。

- 相談・開示の対象としては、保護者や友人、教育・保育等の場における従事者が挙げられる。

- 被害児童は、誰が自らの相談・開示を、批判をせずに受け止めてくれるかについて、日常の会話の中で探るような場合がある。

- 被害の一部分を話してみて、相手が真摯に聴いてくれるか反応を探り、見定めながら、不安が高まれば、それ以上話すのをやめたり、嘘や冗談だったことにしたりして自分を守る等の行動をとることがある。このような行動を重ねながら、話しても大丈夫であると安心感が出てきた時点で、少しずつ、被害の全容を話すことが可能になる。

児童に対する性暴力の特性 加害者の観点

個人に起因する要因

- 抵抗が少ないなどの理由で加害に及んだ後、弱者に対する支配欲や征服感を背景に、加害行為が繰り返され、次第にエスカレートしていく傾向にある。

- 加害者には「思考の誤り」「認知のゆがみ」と呼ばれる一方的な思い込み(例:「少し触っただけで大したことではない」「実は児童も喜んでいる・嫌がっていなかった」「児童が好意を寄せてきており、それに応えただけ」「いずれ経験することだから問題ない、早めに教えてあげている」)や、人権意識の低さなどがみられる。

- 加害者の性的対象が成人女性・男性であっても、児童を対象に性暴力を行うことがあり、幅広い年齢層を性的対象と捉える人が一定の割合存在すると言われている。

- 児童を手なずけ、信頼関係を醸成し、児童の心情や行動を操作し、児童の抵抗感を抑えながら、性暴力に及ぶ行動もみられる。

- 児童からの私的な相談に親身にのっている中で、依存関係が生まれたり、児童に疑似恋愛と思いこませるように操作したりして、加害に転じる例もみられる。

- 愛情が少ない家庭で育った児童に対し、支援を行う立場にいることで、「自分がこの子を救ってあげられる」等の救済心理から、加害に転じる例もみられる。

- 勤務時間外に無償で児童に相談にのったり、自らのポケットマネーで児童に物を買い与えたりするなど、熱心に児童への支援に携わる中で、公私の区別が不明確になり、ストレスなどを口実にしつつ、「これだけ自分が尽くしているのだから、相手に見返り(≒性的関係)を求めても良いはずだ」という思考の誤りに至る例もみられる。

- 過去に被害にあった者が、加害に及ぶ例もみられる。

※ただし、加害者側にいかなる状況・理由があっても、加害を正当化する理由にはならない。

環境に起因する要因

- 教育・保育等の場では、性暴力が生じやすい環境や状況(「支配性」「継続性」「閉鎖性」がある環境や状況)に直面しやすい。

- 教育・保育等の場の従事者は、しばしば、児童から一定の信頼を寄せられる立場にある。また、従事者は児童に対し権力を持ちやすい立場にある(例:養護・指導する従事者と、養護・指導を受ける児童との関係性)。多くの場合、従事者から児童に対する性暴力は、この信頼と権力を濫用して行われる。

- 加害者は、多忙な中で真面目に取り組む一方、同僚等を頼れずに孤独を抱えたり孤立したりしている場合や、周囲から信頼されていて、問題提起がなされにくい立場(例:業務・活動等の運営・指導を一任され、大きな裁量を持つ等)にいる場合もみられる。

- 過度なストレス(例:長時間労働、人間関係等)やアルコールなど、加害につながる引き金がある場合もみられる。

性的グルーミング

- 性的グルーミングとは、被害者の警戒心を解き、自分を信用させることで、性暴力を振るいやすくするための加害者の行動である。被害者の心情や行動を操作することで、被害者の抵抗を抑えるだけでなく、被害者に自責感を抱かせる。

「グルーミング」という用語は、動物の毛づくろいを意味する英語「groom」に由来している。 - 加害者は、児童に優しく声をかける、悩み等の相談にのって共感する様子を示す、容姿や性格等をほめる、時には叱る等、いかにも親身な態度で接して安心を感じさせる。また、飲食をご馳走する、プレゼントをする等のさまざまな方法を用いる。

- 人間の心理メカニズムの1つとして、「返報性の法則」という、他人から何らかの恩恵を受けたら、自分からも何かを返さなければならないと感じる傾向があり、性的グルーミングにおいても、児童は同様の心理になる。

- 2人きりの状況を何度もつくりだしたり、身体接触の程度を段階的に引き上げたりする(例:頭や腕に触る、ゲームとして触れさせる)ことで、「まさか危ないことはされないだろう」「このくらいの行為であればまだ大丈夫」などの正常性バイアス(異常を正常の範囲内のことと捉えて、心を平静に保とうとする心理メカニズム)が被害側に働き、加害行為から逃げづらくさせることがある。

- このように、児童の信用を得た上で、性的な話題や行為への抵抗感をなくさせ、加害後には「2人だけの秘密」などと口止めすることで、罪悪感や羞恥心を利用したり、大人と特別な秘密を持つことの高揚感をあおったりすることで、発覚しないよう仕向けるといった手口を取る。

- 児童の承認欲求や愛着、誰もが持つ心理メカニズムにつけこんで、徐々に性的な話題や行為にもち込むという点で、児童の純粋さや無邪気さを悪用する行為である。

- 性的グルーミングは、親身に話を聞いてくれたり、褒めてくれたりするという、通常の大人がとる行動と似ているため、第三者や児童にとっては、加害の意図があるか否かの見極めが難しい。

- また、被害を受けた児童は、信頼をしていた大人からの性的な行為に、何かおかしい、怖いと感じながらも、

- 加害者の行動の意味が分からず混乱する

- 加害者の「ちょっと触っただけ」等の言い訳に、性暴力を些細ないたずら行動と過小評価する

- 恋愛行動と勘違いする

- 「信頼する人が良いことだと言っているなら、疑うなんて悪い」と思い込まされる等の心情になることがある。

- 先行研究では、家庭等で悩んでいることがあったり、精神的に不安定になっていたりするなど、弱みを抱えている人がターゲットになりやすいことが明らかになっている。

被害児童の中には、低い自己肯定感を上げてくれたり、家庭等で悩んでいることを心地よく傾聴してくれたりする加害者が、精神的な支えになっているケースもあり、加害行為を嫌だと思っていても、大ごとにして加害者との関係を崩したくないという心理に至ることがある。

また、被害児童の中には、加害行為を加害行為であると理解せず、むしろ加害者に好意を抱き、性的行為を積極的に受け入れる場合があり、その場合、被害児童が16歳以上であっても、その未熟さに付け込まれている可能性が高いため、保護の対象と考えることが重要である。

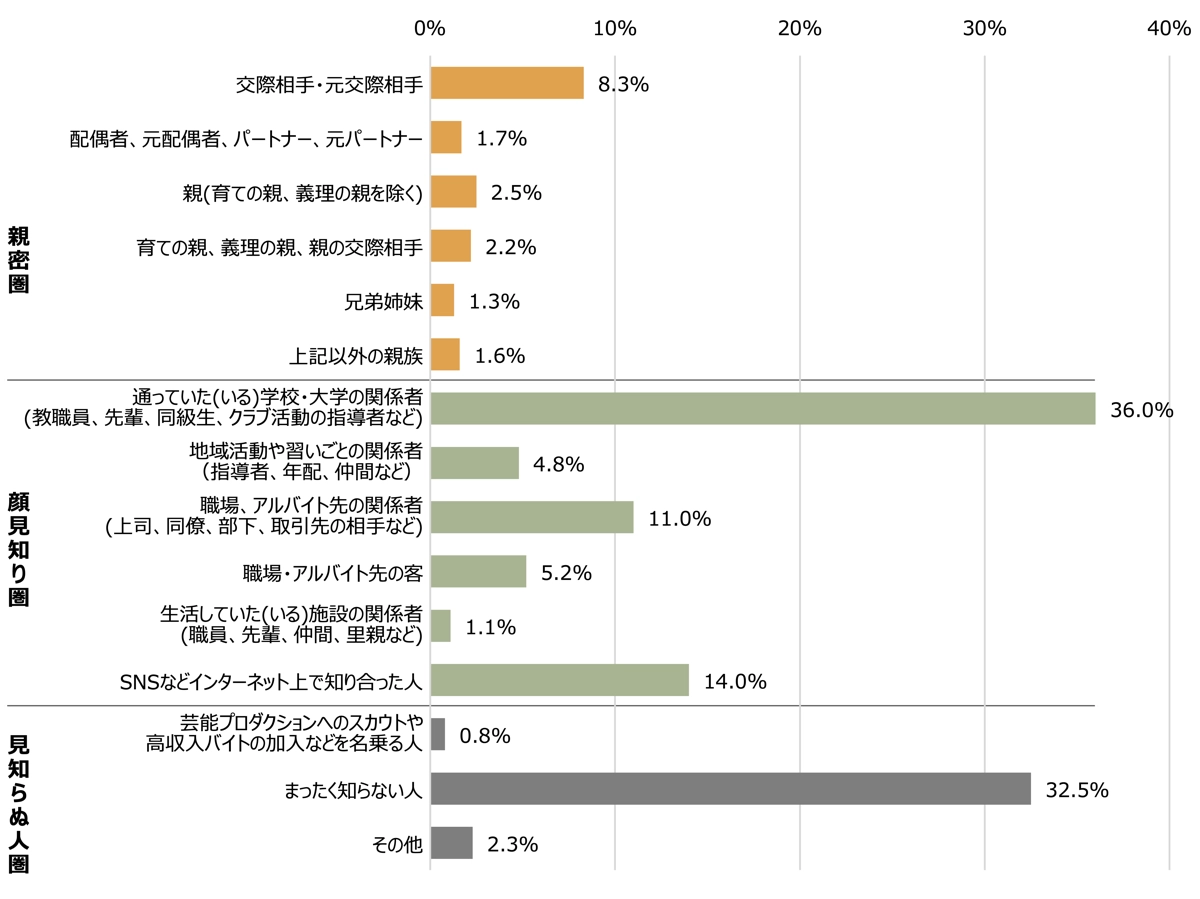

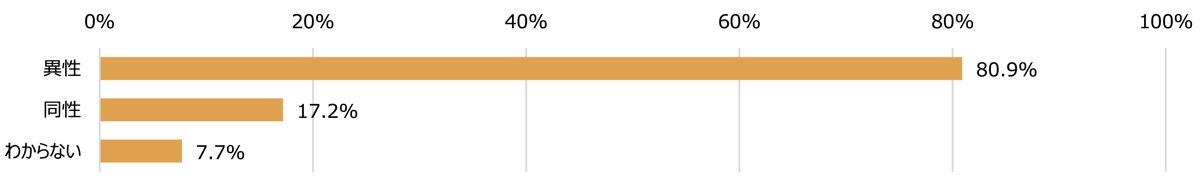

若年層が被害者となった性暴力の加害者像

内閣府による若年層(16〜24歳)を対象とした性暴力被害の実態に関する調査結果(2021年度)から、 若年層に対する性暴力の加害者像を見ると、被害者と加害者の関係は、「全く知らない人よりも、身近な人からの加害が多い」ことが分かります。また、加害者の性別は、異性が多いが、同性からの被害もあります。

加害者との関係

(複数回答)n=2,040

加害者と被害者の性別

(複数回答)n=2,040

出典:内閣府委託調査「「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果 報告書」2022年3月

未然防止に向けたルールと運用

横断指針では、就業規則、服務規程、業務マニュアル、事業者の行動指針等その他の職場における服務規律等を記載した文書において、関連する法制度や各事業者における児童への性暴力防止のためのルールや取組を記載・周知し、次のような対応が有効と考えられるとしています。- 全ての従事者の共通理解とする。… 例:研修における周知、メール等による定期的な周知

- 児童や保護者等にも周知し、共通認識とする。… 例:「この施設では、職員は、外で児童と二人だけで会ってはいけないことになっています」等と周知

スマートフォン・SNSの使用

- 私用のスマートフォン等の写真・動画撮影が可能な電子機器を、児童がいる場所で使用しない。

- 児童と私的な連絡先(SNSアカウントを含む)を交換し、やりとりしない。

- 私的な連絡先でのやりとりが業務上必要な場合も、1対1でやりとりせず、複数人で把握できる状況とする。

- スマートフォン等に、シャッター音がしないカメラアプリをインストールしない。

- 個人のSNS等には、業務上撮影した児童の写真を掲載しない。

児童とのコミュニケーション方法等

- 職場・事業所の外で私的に児童と会う約束をしない。

- 原則として、密室内で児童と1対1の状態にならない。

- 業務の性質上、児童と密室で1対1で面談することが想定される場合は、例えばそのような場面を予め定めて、上司等と共有すること、可能な限り扉を閉めないこと、窓のある部屋で行うこと、密室で1対1対応となることを管理職や同僚にグループチャット等で随時共有できる仕組みにすることなども有効と考えられる。

児童とのコミュニケーション方法等

- 児童の身体に接触をしない。… 業務上、接触が不必要な事業の場合

- 児童に対して、業務上不必要な接触※1を行わない。… 業務上、接触の必要がある事業の場合※2

- 周囲に人がいたとしても、児童の下半身がテーブル等で見えない状態で抱っこしない。

… 周囲に人がいるにもかかわらず、テーブルの下で下半身が見えなくなるよう抱っこしながら、性加害をしていた事例がある。

- 1. 不必要な接触の例とは、胸、脇、腰、でん部、大腿部等を触る、抱きしめる、頬ずりする、膝に乗せる、おんぶする、マッサージする等。業務の特性に合わせて具体例を定める。

- 2. 愛着形成において重要な役割を担う保育園等においては、児童からスキンシップを求めてきたら可能な限り応じることが重要であり、適切な身体接触は業務上必要なものと言えると考えられる。また、スポーツ教室等では、ハイタッチなど、業務上必要とは言い切れないものの、性暴力の防止の観点から問題とならないような身体接触も想定される。各業種に応じて、様々なケースがあるため、現場が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各業種のガイドライン等で具体的に検討し、適切な身体接触の内容について、共通認識を形成することが有効と考えられる。

移動

- 不必要に、児童を1対1になる状況で車に乗せない。

- 従事者による児童の送迎を行う場合には、予め又は事後的に、どの児童の送迎をいつ行ったか、管理職等へ報告させるルールを設ける。

その他

- キャンプ等宿泊を伴う行事等は、引率者を複数人とする。

- たとえ児童から求められた場合であっても、事業所外で私的に児童と会う、SNSや連絡先を交換する、性的・肉体的な関係を持つといった行為をしない。

- 上記の事項の例はいずれも、教育・保育等を提供する上で必要な場合、事業者等が予め服務規律等で認めている場合、緊急時のやむを得ない場合等を除く。

- 共に協力して教育・保育等を提供する者(従事者等の派遣元、送迎サービスの外注先等)にも、服務規律等を周知・連携することが考えられる。

未然防止に向けた取組の例

未就学児への対応

- 身体的な接触を伴う保育(例:着替え、トイレ、シャワー)が必要な場面においては、パーテーション等で児童のプライベートゾーンが外から見えないよう環境を整備した上で、複数名で対応するとともに、密室状態にならないよう配慮することが有効と考えられる。

その際、児童の性別を踏まえた対応が有効と考えられる(性的指向の対象が同性・両性の場合があることに留意する。同性だから安全ということではない)。

また、「これからお尻を洗うよ」等の声掛けをして、相手に境界線を越えることを伝えることが重要と考えられる。 - 未就学児に対して1対1での個別対応を必要とする場合には、部屋の隅やドアを開けた個室などで対応し、密室では行わないようにしている事例がある。

- 性暴力の疑いから男性保育士を守る観点で、おむつ交換などプライベートゾーンの接触等が伴う保育は、男性保育士が行わないようにしている事例がある。

障害のある児童への対応

- 身体的な接触を伴う介助(例:着替え、トイレ、入浴)が必要な場面においては、パーテーション等で児童のプライベートゾーンが外から見えないよう環境を整備した上で、複数名で対応するとともに、密室状態にならないよう配慮することが有効と考えられる。その際、児童の性別を踏まえた対応が有効と考えられる(同性による介助。なお、性的嗜好の対象が同性・両性の場合があることにも留意する。同性だから安全ということではない)(再掲)。また、「これからお尻を洗うよ」等の声掛けをして、相手に境界線を越えることを伝えることが重要と考えられる。なお、身体観察(皮膚トラブル等)や医療的ケア(導尿や浣腸、皮下注射等)等、プライベートゾーンに関わる処置を行う必要がある児童の場合、児童のプライバシー保護の観点から、個室又はパーテーションを立てて対応を行うと、加害がされていたとしても他者が気づきにくくなるという課題がある。

一方で、児童のプライバシー上1対1でのケアが求められる場合や、複数名での対応が体制上必ずしも担保できない場合があるため、プライバシー保護と性暴力防止の両者のバランスを考慮して、対応を考えていくことが有効と考えられる。 - 障害のある児童については、1対1でのケアが必要な場面、個人の連絡先を交換する必要がある場面(例:道に迷う、電車の運行停止により対処が難しい等のケースに備える)等があり得る。その場合にも、密室で1対1にならないようにする、担当従事者を定期的にローテーションして複数の従事者と児童との間に関係性を構築する、担当従事者と児童間の連絡は、グループチャット等を活用して保護者や他の従事者が見られるようにする(緊急時以外の1対1での連絡は原則禁止とする)等の工夫が考えられる。

- 身体障害がある児童については、支援に当たって児童の日常生活動作の自立を促しつつ、児童が自分でできることと支援者が介助することについて、児童本人と支援者が共通認識を持った上で、境界線を決めることが有効と考えられる。

身体接触を伴うスポーツ教室等

- 指導の際に、身体接触をする必要がある場合は、その都度、必要性を説明するなどして、口頭で同意を取っている事例がある。

- トレーナーは、マッサージ、テーピング、ストレッチ補助等、密室での身体接触が生じやすいが、1対1で密室で行わない(例:他者がいる場で行う)、マッサージなど児童にとって必要性が必ずしも定かではない身体接触については事前に必要性を説明し、同意をとってから行う等の取組が考えられる。

人が1人のみで児童に教育・保育等を提供する事業(個人塾、家庭教師、ベビーシッター等)

上表の「服務規律等を記載した文書に定める事項の例」に記載されている事項等(例:児童と私的な連絡先(SNSアカウントを含む)を交換し、やりとりしない等)を、保護者との契約書に記載すること等が考えら れる。

防犯カメラの設置について

- 防犯カメラ等の導入の検討に当たって、児童等のプライバシー、保護者の不安、従事者の萎縮(監視されることへの抵抗)などが課題になることがある。そのため、一定のルールを設け、設置目的やルールについて関係者に説明し、理解が得られるようにすることが重要と考えられる。

- 例えば、撮影したデータは、何か事案が発生したときに検証するために用いることとし、何もなければ映像は見ない・非公開にする・一定期間の後に消去するなどのルールを設けることが考えられる。

- 児童への性暴力は、発覚するまでに一定の期間がかかることが多く、証拠保全の観点からは、可能な限り長期間保存することが望ましい。このため、記録した映像の保存期間については、データを保存するストレージ容量、予算等を踏まえ、各現場で可能な限り長期間保存できるよう適切に決定することになる。

- 第6章で記載しているとおり、性暴力加害の疑いが生じ、当事者双方の意見が食い違う場合、適切に事実の有無の評価を行うことが非常に難しくなる。防犯カメラの設置は、児童への性暴力抑止につながるほか、万が一性暴力の疑いが生じた場合における適切な事実確認にもつながるという点で、重要と考えられる。

- プライバシー保護の観点から撮影が難しい閉鎖的空間(例:トイレ、更衣室)については、その入口にカメラを設置して入退室のみを記録し、被害の疑いが生じた場合の検証に活用できるようにすることが考えられる。

- なお、防犯カメラは、従事者をトラブルから守ることにもつながるという視点で導入している事例がある。

子どもや保護者の皆様に向けて

指針では、対児童・保護者に対する教育・啓発で、以下のように記載されています。多くの児童は、性暴力被害を受けたと認識することができないため、それに乗じて加害が行われやすくなったり、被害の発見が遅れたり、見逃されたりしていると考えられる。児童が性暴力の被害者、傍観者にならないような教育・啓発を、児童の発達段階等に応じて行うことが、未然防止・早期発見において、重要と考えられる。

児童が知ってくべきこと

児童が、次の事項を知ることは、被害の未然防止や、万が一被害を受けた時の早期発見等につながると考えられる。- 自分自身が大切な存在であると知ること

- 自身の身体や性の決定権は自分にあると知ること

- 性暴力とはどのようなものかについて知ること

- 被害を大人に言っても怒られないと知ること

児童に伝えておくべき性に関するルール

児童に対しては、次に掲げること等を伝えることが重要と考えられる。これらを教える際、「被害に遭う/遭ったことは悪いことである」と児童が思いこまないように、「自己肯定感」を前提とした教育・啓発を行っていくことが有効と考えられる。

- 「プライベートゾーン(水着で隠れる身体部分と口。自分だけの大切な場所)」を他の人に見せたり触らせたりしないこと

- 他の人のプライベートゾーンを見たり触ったりしてはいけないこと

- それぞれの性の違いを認識し、互いの考えや気持ちを尊重すること

- 性的な言動で他の人を不愉快にしてはいけないこと

- 相手を従わせたり、嫌がることをしたりしないこと

- 人と人との間には安心・安全な距離があり、その境目を「境界線」と呼ぶこと

- 自分と人の境界線を大切にすることは、みんなが安心・安全に暮らすために必要なこと

保護者の皆様への教育・啓発

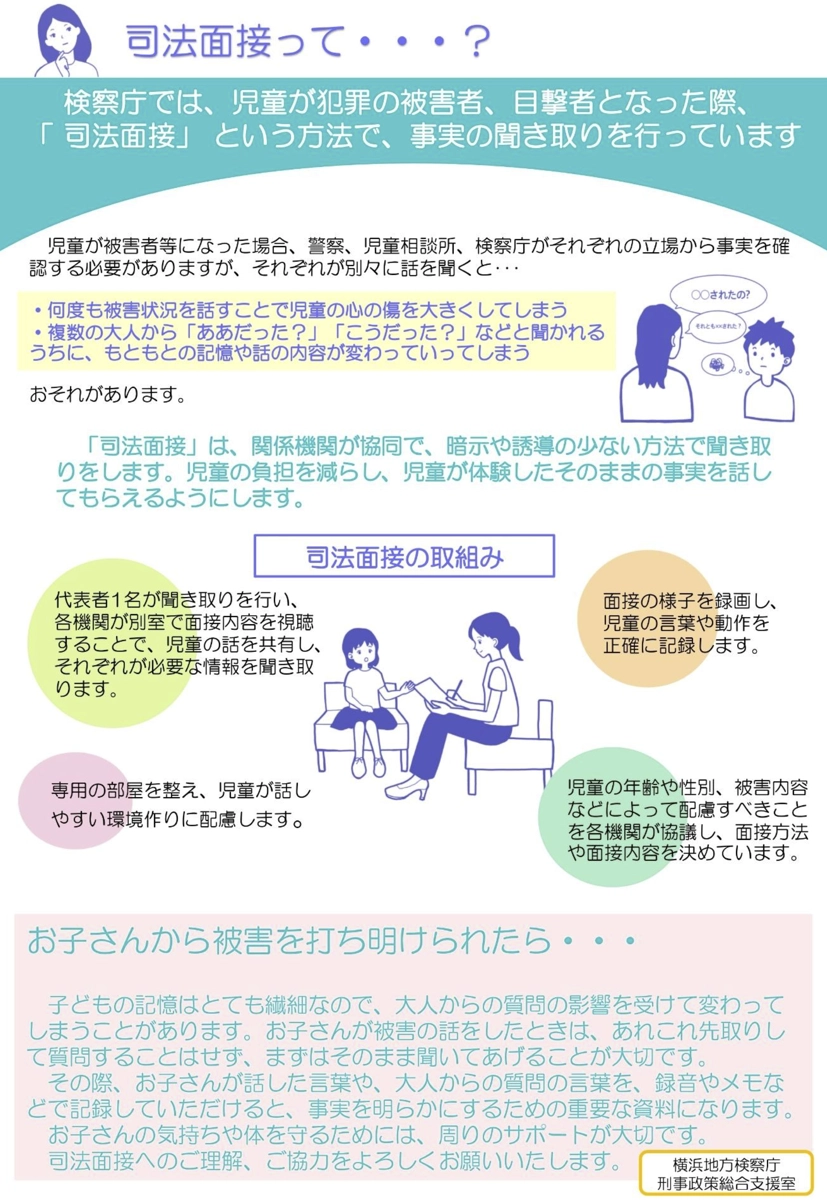

児童が性暴力被害を受けた場合に、その保護者は、児童から被害の開示を受けるとともに、児童の回復を支える最も身近な存在として、適切な対応を取ることが期待される立場にある。司法面接に関する取組

教育職員の性犯罪・性暴力等