こども家庭庁 児童対象性暴力防止の横断指針に見る

性暴力未然防止に向けた取組事例

こども家庭庁の「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)」は、教育保育等の所管行政、団体等を超えて横断的に整理されたも児童への性暴力防止を念頭においた指針・ガイドラインです。

指針は、法律に基づくものではなく、事業者に対して新たに義務が課されるものではありませんが、保護者としても取り組み事例など掲載情報を利用して、子どもたちの学習環境を再点検するなど、児童生徒に対する性暴力の防止や被害児童を適切な保護・支援につなげることが大切です。

指針は、法律に基づくものではなく、事業者に対して新たに義務が課されるものではありませんが、保護者としても取り組み事例など掲載情報を利用して、子どもたちの学習環境を再点検するなど、児童生徒に対する性暴力の防止や被害児童を適切な保護・支援につなげることが大切です。

以下の情報は、こども家庭庁「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)添付資料 取組事例集(2025年4月)≫ 」をもとに作成しています。

未然防止 ① 服務規律等の整備・周知

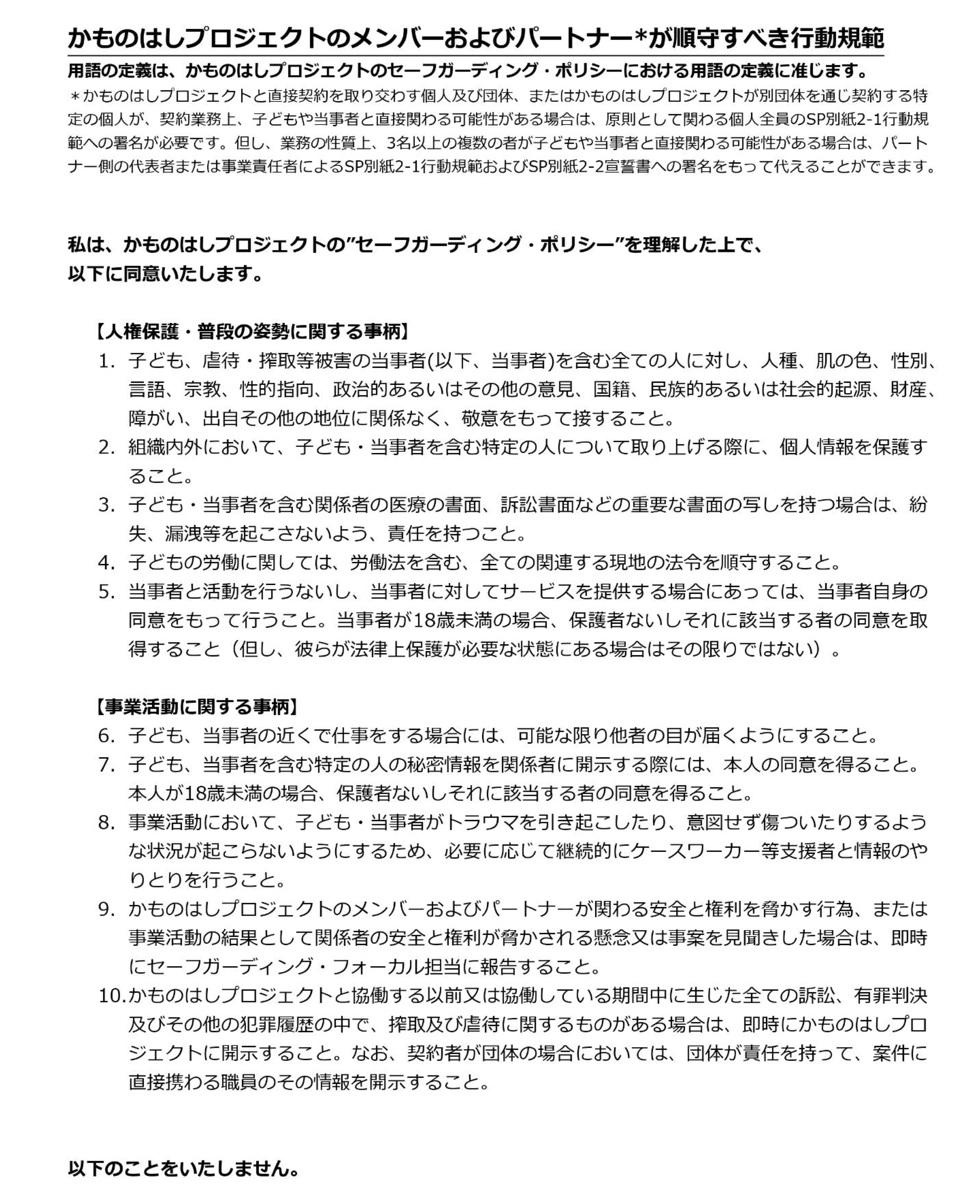

事例:認定NPO法人かものはしプロジェクト

職員が順守すべきポリシー・行動規範の明示

取組内容

工夫

- 職員の入職時にセーフガーディング研修を実施。研修後にセーフガーディング担当者との質疑応答や意見交換を行うことで、ポリシーと行動規範の周知徹底を図っている。

- パートナーには、ポリシーに基づき対話を重ねつつ、一緒にこどもの権利を守る環境を作っていきたいことを伝えている。

- 行動規範が守られていない可能性があるときには、すぐに組織内相談窓口(匿名相談可)や上長に相談するように促している。

効果

- セーフガーディング、行動規範に関して、組織内でのアウェアネス(意識や気づき)が高まっている。

- 不適切行為の境界が人によって異なる中で、価値観を擦り合わせていくための対話や検討の入口(性暴力や差別といったあらゆる暴力を生まない文化を醸成する際の共通言語)として、ポリシーや行動規範が機能している。

- ポリシーがあることで、組織内で、関わる人の安全安心を守るための創造的アイデアが出されるシーンが増えている。例えば、全団体的にトラウマインフォームドケアの研修を実施できないかとの検討がなされたりするようになっている。また、主に広報・啓発を担当する「ソーシャルコミュニケーション事業部」では、場をより安全にするために対面イベント実施に際してのグランドルールの策定が進められている。

課題

- 事案発生時の対応について、ポリシーに抵触するか否かを判断することが難しいケースも多く、実際の事案対応を重ねながら知見を蓄積していく必要がある。

- 人的リソースが限られている中で、特にパートナー団体内部で発生した事案に対し、同団体としてどこまで調査等を行うのか、状況改善にどこまで一緒に取り組むのか等についてはケースバイケースとなり、基準を設けることが難しい。

出所:こども家庭庁 横断指針 取組事例集 ≫ P.1〜2 認定NPO法人かものはしプロジェクト

認定NPO法人かものはしプロジェクトは、「だれもが、尊厳を大切にし、大切にされている世界を育む」ために活動する団体。国内では「こどもの虐待」問題に取り組み、孤立しがちな妊産婦や、児童養護 施設等を出た若者の支援等を手掛ける。

福祉事業分野:妊産婦支援事業、アフターケア事業(社会的養護経験者等の親を頼ることができない若者の巣立ち支援)等

所在地:東京都渋谷区、設立:2002年、スタッフ数:32名

認定NPO法人かものはしプロジェクトは、「だれもが、尊厳を大切にし、大切にされている世界を育む」ために活動する団体。国内では「こどもの虐待」問題に取り組み、孤立しがちな妊産婦や、児童養護 施設等を出た若者の支援等を手掛ける。

福祉事業分野:妊産婦支援事業、アフターケア事業(社会的養護経験者等の親を頼ることができない若者の巣立ち支援)等

所在地:東京都渋谷区、設立:2002年、スタッフ数:32名

未然防止 ② 施設・事業所環境整備

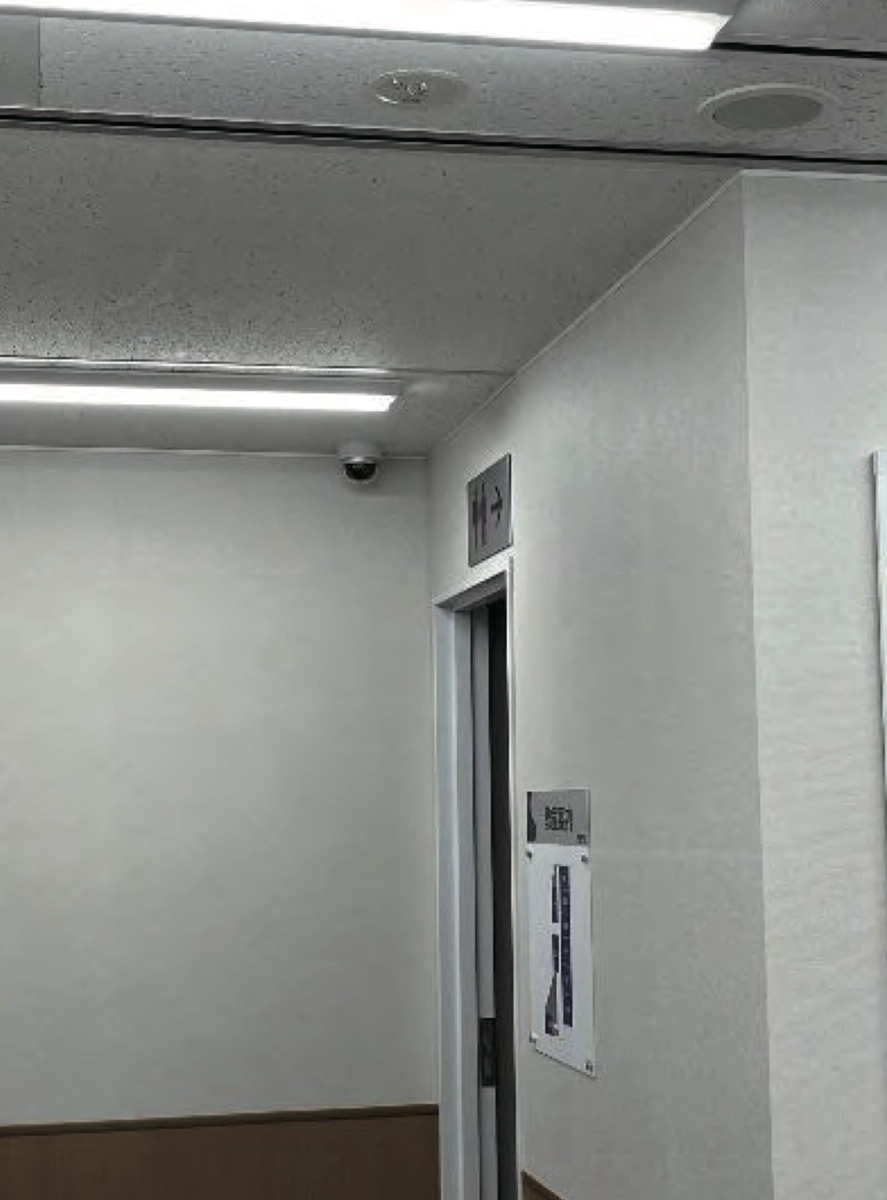

事例:株式会社日本入試センター(SAPIX YOZEMI GROUP)

大窓の設置などによる死角の少ない教室への改修

取組内容

- 進学塾では1拠点あたりの教室数が多く、教室の密室性が高まったり、建物の構造によっては外部から不審者が侵入したりする可能性があり、多数の生徒が出入りすることから、安全対策が重要とされている。

- 学習塾など児童が集まる場所で犯罪が起きていることを受け、日本入試センターでは、安全対策強化の一環として、各教室のドアに“大きな窓”を設置し、廊下側から教室内を見通せる工夫を行っている。従来から各ドアには小窓が付いていたが、安全対策のため、この小窓を大きくする改修を順次行った。

| 大きな窓を設置したドア | 防犯カメラの設置 | |

|

|

工夫

- 従来は小窓であったため、教室内を見る場合は、のぞき込む必要があったが、大きな窓に改修したことで、自然と教室内を見渡せる環境となった。日本入試センターが展開する進学塾では、安全対策として、従来から警備員を配置し、施設内の巡回を行っているが、大きな窓の設置により、巡回時に教室内を確認することが容易となっている。

- また、これらの対策に加え、廊下の各所、特に奥まった場所などに防犯カメラを設置し、死角となる場所を減らしていく取組を推し進めている。

- さらに、児童との1対1の面談時等においては、室内に防犯カメラが設置された教室で実施し、ドアを開放する、職員室の近くで行う、同僚に一言かけてから行うなどのルールの徹底を図っている。

効果

- 大きな窓の設置を含む死角をなくす施策、警備員による巡回、防犯カメラの設置、児童の安全確保に向けたルールの順守等、複数の取組により、安全対策の効果を高めている。

- “開放的な施設“とすることで、管理者側が教員の動きなどを把握しやすくなる効果もみられている。

出所:こども家庭庁 横断指針 取組事例集 ≫ P.3〜4 株式会社日本入試センター(SAPIX YOZEMI GROUP)

教育・保育事業分野:学習塾・学童保育

所在地:東京都渋谷区、設立:1962年、スタッフ数:1,304名(2024年4月現在)

教育・保育事業分野:学習塾・学童保育

所在地:東京都渋谷区、設立:1962年、スタッフ数:1,304名(2024年4月現在)

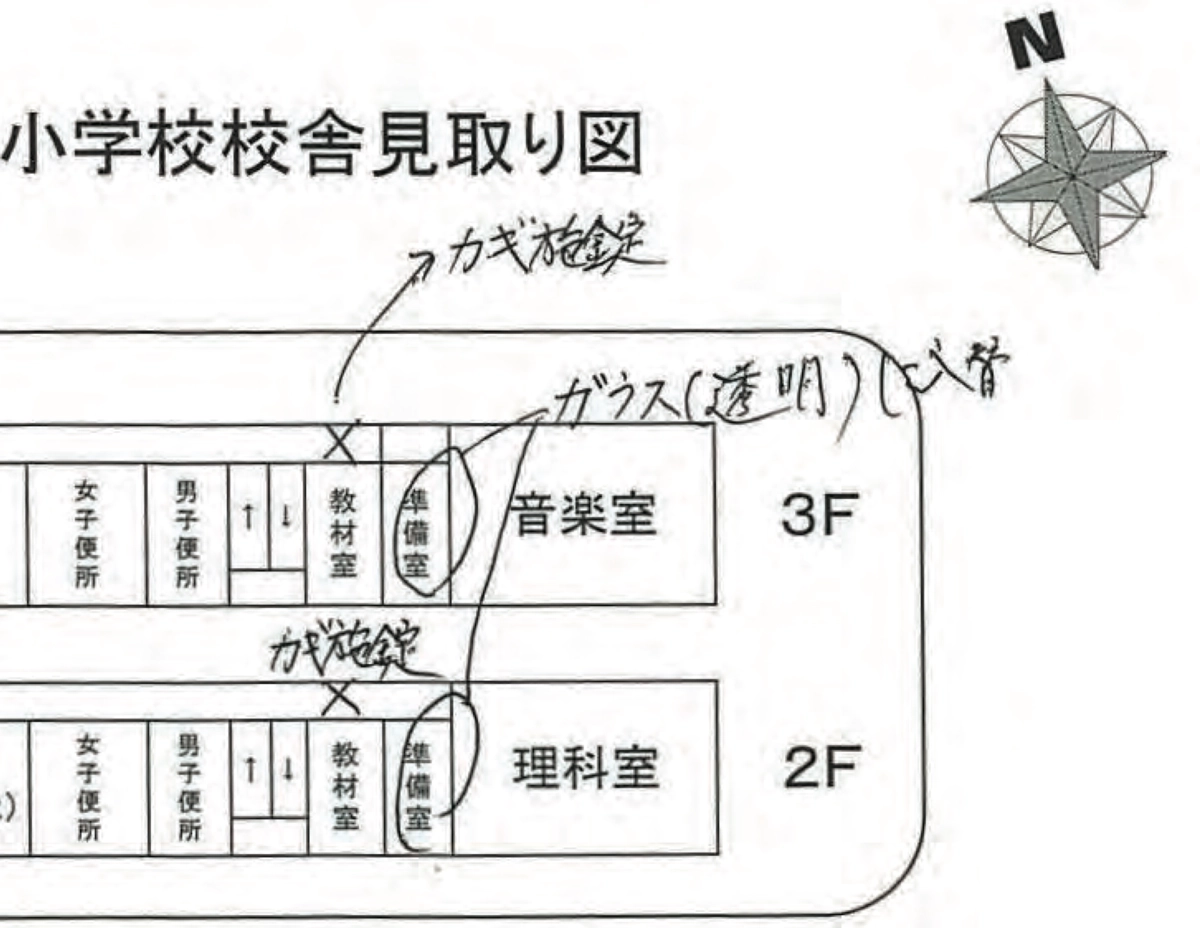

事例:熊本県菊池市教育委員会

多様な地域関係者とともに校内の死角を点検・改善

取組内容

- 熊本県の菊池市教育委員会が設置する「性暴力対策協議会」(教育関係者、警察関係者、児童福祉関係者、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、学識経験者等多様なメンバーで構成。)が、年2校ずつのペースで学校を訪問し、各校の管理職、教員、養護教諭と協議会メンバーがともに校内巡回を実施している。

- 協議会メンバーが学校関係者とともに死角となる場所を点検することで、学校関係者だけでは気づきにくい、第三者の視点での点検や改善に向けた指導助言に取り組んでいる。

- また、学校は、毎月の安全のための設備点検や、毎日の校内巡回を行っている。

| 擦りガラスを透明ガラスへ | 死角部分を示した校舎図 例 | |

|

|

工夫

- 点検時には、死角部分を示した校舎図を見ながら、死角をなくすための改善方法を検討している。あえて点検チェックリスト等は用意せず、各校の状況に応じ、参加者がそれぞれの視点でチェックを行っている。

- 死角の点検には市の施設係が同席している。これにより、市としても改善が必要な個所について理解が深まり、円滑な予算措置、施設改善へとつなげることができている。

効果

これまでに改善された事項として、- 小窓が展示物等で塞がれており教室外から見えない状態を改善する、

- 室内を見えなくしているカーテンを取り外す

- 擦りガラスを透明ガラスへ変更する

- 外から目が届かない室内奥部を視野に入れるためのミラーを設置する 等が挙げられる。

課題

- 施設点検後、施設を改修するためには予算措置が必要となるため、すぐには対処できない場合がある。

- 性暴力等対策連絡協議会による訪問を受けた学校の意見;「学校も日常的に施設点検を行っているが、協議会のメンバーと一緒に点検することで、死角点検による指摘が得られ、これまで気づけなかった視点で施設点検を行うことができた」

出所:こども家庭庁 横断指針 取組事例集 ≫ P.5〜6 菊池市教育委員会

教育・保育事業分野:学校、所在地:熊本県菊池市

教育・保育事業分野:学校、所在地:熊本県菊池市

事例:認定NPO法人フローレンス

カメラの設置による不適切保育の予防と検知

取組内容

- 施設型保育・訪問型障害児保育において、性暴力にかかわらず、不適切保育の抑制、ケガや事故など含めて何かあった場合の確認のため、カメラを設置している。保育士を守ることにもつながる。

- 特に、医療的ケア児の保育中の事故は、生命の危険につながりかねないこともあり、その必要性は大きい。

- カメラ映像は、法人側で確認することができる。障害児訪問保育においてはリアルタイムでモニタリングできる体制をとっており、不適切な保育や危険な保育等に対して、即座に検知と指導が行える環境となっている(保護者がリアルタイムで閲覧できるものではない)。

| 保育施設のカメラ映像 | 障害児訪問保育用カメラ | |

|

|

工夫

- 障害児訪問保育(毎日決まった保育者が自宅を訪問)は、保護者には密室状態を作らずに、適切な保育を提供するという目的を伝えつつ、自宅内でのカメラ設置の了承を得ている。

- 保育士には、映像記録が保育士自身を守ることにもつながることを伝えている。

効果

児童への関わりに懸念があった場合や事故(怪我など)発生時に、カメラ映像で事実を確認し、保育士とともに振り返りを行っている。

出所:こども家庭庁 横断指針 取組事例集 ≫ P.7〜8 認定NPO法人フローレンス

教育・保育事業分野:保育(小規模保育事業、認可保育事業、障害児保育事業等、居宅訪問型保育事業) 所在地:東京都千代田区、設立:2004年、スタッフ数:794名(2024年4月1日現在)

教育・保育事業分野:保育(小規模保育事業、認可保育事業、障害児保育事業等、居宅訪問型保育事業) 所在地:東京都千代田区、設立:2004年、スタッフ数:794名(2024年4月1日現在)

未然防止 ③ 研修(対従事者)

事例:認定NPO法人カタリバ

オンデマンド動画、自己チェック、現場コミュニケーションによる研修の実践

取組内容

- カタリバでは、カタリバで活動する職員からボランティアまで、子どもに関わるスタッフが「子どもの安全・安心を育むためのユースワーク研修」を受講する取組を行っている。その研修内容には「性被害防止編」があり、活動前にはオンデマンドの動画視聴、活動開始時にはユースワーク研修の担当者との活動規約・行動規範の読み合わせ、活動終了時には個人情報の交換をしていないかの確認を行うこととしている。

- オンデマンド動画(約20分)では、性被害防止研修が必要な背景、健全に子どもと向き合うための自己チェック(「自己チェックシート」の活用)、加害者にならないための知識、子どもの安心・安全を守るために実践すべき行動を示した行動規範、通報制度(子どもが危険にさらされる事態が発生またはその恐れがある場合に、活動メンバーや子ども、保護者が、安全に通報できる制度)などについて学ぶ。

- 「自己チェックシート」は、シナリオ問題(講師である自分が、悩みを有する児童Aさんにどのように接するか)、認知のゆがみチェック、加害の引き金となりえる行動、思考のチェックから成り、結果の 解説も記されている。活動の中で悩むことがあれば、動画を見直したり、自己チェックシートの解説を読み直したりすることができる。

工夫

- オンデマンドで学べる汎用性が高い教材(動画、自己チェックシート)を用意している。また、動画視聴だけでなく、現場でユースワーク研修担当者と行動規範等について意識共有をするなどのフォ ローアップを行っている。

- 自己チェックシート作成時には、組織内に15ある事業によって子どもとの関わり方は様々であるため、できるだけ網羅できるような設問を設定するようにした。性犯罪の防止、再犯防止治療に取り組む性障害専門医療センターSOMECの協力も得て作成している。また、正直に回答してもらうことが一番の目的であるため、自己チェックの結果の報告義務はなしとしている。一方、自身が子どもと適切にかかわれるか不安に感じる結果が出た者には注意するように伝えるとともに、不安がある場合には各事業の責任者に相談するように伝えている。

効果

事業ごとに、「対面式で研修をしたい」、「より具体的な想定でケーススタディをしたい」等のニーズが生じてきており、現場にカスタマイズした研修が実施されるに至るまで、意識が高まってきている。課題

- 組織内の15事業に対応するために汎用的な研修内容になっている。そのため、各事業のニーズや課題にあわせ、より深い内容の研修が必要な場合もある。

- 定期的に、運用が形骸化されないための確認や、社会時流の変化にあわせた知識をアップデートするための勉強会の開催等が必要となる。

- 研修内で同じ表現を用いても、受講者の捉え方は異なることがある。そのため、捉え方をすり合わせるために、ファシリテートやお互いの認識・理解を深めるための時間も必要になる。

関係者の声

受講者からの意見:「見つめ直し考える場があることが何より大切と実感した。」「無意識に発言、行動してしまうこともあるので、意識的になり、他者の視点を取り入れることが大切だと実感した。」「定期的に行える自己チェックが必要。」

出所:こども家庭庁 横断指針 取組事例集 ≫ P.18〜19 認定NPO法人カタリバ

教育・保育事業分野:キャリア学習支援、災害緊急支援、居場所支援等

所在地:東京都中野区、設立:2001年、スタッフ数:199名(うち正職員138名)(2024年12月現在)

教育・保育事業分野:キャリア学習支援、災害緊急支援、居場所支援等

所在地:東京都中野区、設立:2001年、スタッフ数:199名(うち正職員138名)(2024年12月現在)

事例:一般社団法人 S.C.P. Japan

スポーツにおけるセーフガーディング研修

取組内容

- 2020 年の団体設立当初よりセーフガーディング※の取組に力を入れ、あらゆるスポーツ現場で一人ひとりの人権が守られるよう、啓発活動や研修などを実施している。

- スポーツや体育の現場は閉鎖的な場合もあり、指導者と選手、ファシリテーターと参加者との間で力の差が生まれ、身体的暴力や性暴力、ハラスメント等が生じることがある。また、指導の際に身体接触を伴うことがあり、児童が安心・安全にスポーツを楽しめる環境の整備に注力する必要がある。

そのため、S.C.P. Japan では、専門家の協力を得ながら、指導者やファシリテーター、スポーツに関係する組織等に向けた「スポーツにおけるセーフガーディング研修(基礎編、応用編)」の開発を行った。

スポーツにおけるセーフガーディング研修 基礎編

- 基礎編では、セーフガーディングがなぜ必要なのか等の背景、スポーツの現場における安心・安全を脅かす行為(例:チームドクターの立場を利用して、身体を必要以上に触る等)、暴力や抑圧が容認・黙認・温存されやすいスポーツ界の特徴、こどもの権利、人権侵害等について学ぶことができ、今までは「当たり前」と考えていたことが、実はそうではなかったといった気づきにつながるような研修内容(例:指導をする際は映像を見せて行う、体に触れる際は同意を取る等)となっている。

- 研修では、3〜4人に分かれて、スポーツの現場で安心・安全が脅かされている場面について考えたり、不適切な行為の発覚のしづらさを大人(指導者)・児童(選手)の双方の立場から考えたりするグループワークも取り入れており、参加者が自分事として考えたり、様々な人の意見を聞いたりすることができる、実践的な研修となっている。

- 競技によって技術上の指導が異なるため、今後はそれぞれの競技で起こりうる身体接触等を洗い出す「リスクアセスメント」の重要性についても、研修に取り入れていく予定である。

- セーフガーディング:各組織の職員、業務、プログラムが、子どもやリスクにさらされている大人を虐待や搾取 にさらすような危害を与えないよう徹底する組織の責任のこと。

この用語は、職員やその他の関係者による身体的、 精神的、性的なハラスメント、搾取、虐待を対象とし、プログラム策定と実施に起因するセーフガーディングのリスクを範囲としている。現在多くの組織では、職場で起こる危害全般を対象として用語を使用することもある。(出典;CHS Alliance の定義)

工夫

- カリキュラム開発は、認定 NPO 法人 CAP センター・JAPAN や、大学教授、弁護士等の外部専門家の協力を得ながら進めた。また、セーフガーディングに先進的に取り組んでいるイギリス等のカリキュラムも参考にしている。

- スポーツ現場向けの研修では、身体的暴力や暴言等に注目が集まることがあるが、外から見えないところで性的ハラスメントや性暴力が起こっていることもあるため、実際に起こった事案を取り上げた方がよいとの外部専門家の指摘に基づき、性暴力事案も取り扱うカリキュラムを開発した。こうした事案がスポーツ現場でも起こりうることを伝えることで、性暴力に対する参加者の意識喚起に努めている。

- 研修受講者の特性に応じて、グループワークのグループ分けを工夫している。例えば、様々な競技・立場の人が参加する研修においては、異なる観点からの意見を聞くことで、新たな気づきが得られることもあるため、競技が重ならないようにしている。一方、組織に対して研修を行う場合は、立場が異なる人が同じグループになることで、参加者が安心して発言できなくなることもあるため、参加者が安心・安全を感じられるグループ分けを行っている。

効果

- イギリスのセーフガーディングは、事業者や従事者が加害者となるリスクを低減させるために、「疑わしきを作らない」ことを徹底している。S.C.P.Japanの研修においても、「プロフェッショナルバウンダリー※は大人を守るためでもある」と伝えており、受講者の共感を得ている。

- 研修では、組織内で指針や行動規範を作成し、それらに許容される身体接触を明示することの重要性を伝えている。研修後に、受講者から依頼を受け、組織内の指針や行動規範の作成支援も行っている。

また、出張研修の依頼もある等、基礎編の受講を契機に、性暴力を含めた、児童の安全・安心を脅かす行為を防ぐための取組が広がっている。

- プロフェッショナルバウンダリー:指導者と選手の間の適切な距離感(境界線)のこと(対人間同士の適切な距離感も含む)。

イギリスでは、指導者はプロフェッショナルな存在として、この適切な距離感(境界線)をきちんと保ち、選手と適切な関係性を築くことを全ての指導者に求められている。

出典:(一社)S.C.P. Japan 研修資料(スポーツにおけるセーフガーディング研修 応用編)

課題

- セーフガーディング導入の際に、現場から「取組の重要性は理解できるが、あれもこれもハラスメントと言われると指導できない」等の意見があがることは避けられない。このような意見の背後に ある価値観や経験を丁寧に聴き取り、現場に寄り添いながら研修内容を改善し続け、前向きに取り組めるよう支援していくことが重要である。

- セーフガーディングを組織として取り組む上で、マネジメント層によるコミットメントは必須であるが、組織によってはマネジメント層の巻き込みが課題となっているケースもみられる。

関係者の声

研修を受講した参加者からの意見:「今までは適切/不適切な指導の基準が明確でなかったが、研修受講後に組織でセーフガーディングに関する基準を定めたことで、気になる事案が発生した際に共通認識を持ちながら、話し合いがで きるようになった。」

出所:こども家庭庁 横断指針 取組事例集 ≫ P.20〜22 一般社団法人 S.C.P. Japan

教育・保育事業分野:スポーツ等

所在地:千葉県柏市、設立:2020年、スタッフ数:15名(常勤職員3名、非常勤職員2名、ボランティアスタッフ10名)

教育・保育事業分野:スポーツ等

所在地:千葉県柏市、設立:2020年、スタッフ数:15名(常勤職員3名、非常勤職員2名、ボランティアスタッフ10名)

教育職員の性犯罪・性暴力等