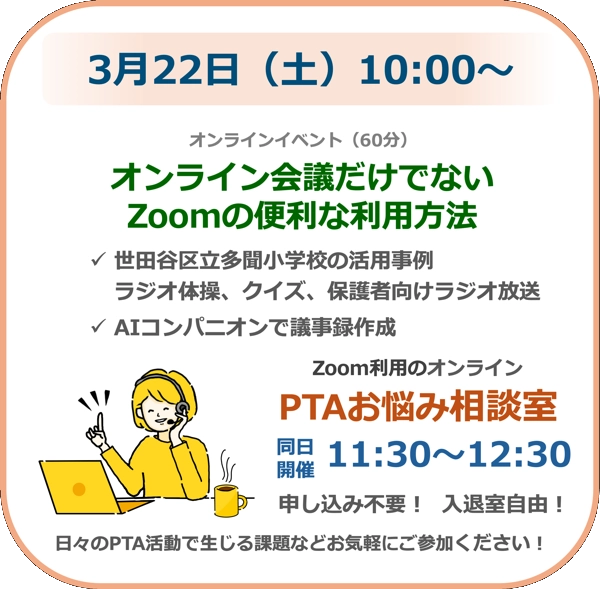

スマホ利用におけるリスクやトラブル

東京都生活文化スポーツ局による2025年「家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査報告書」をもとに、スマホ利用におけるリスクやトラブルについてまとめています。

SNS等を通じた知らない人とのやり取り

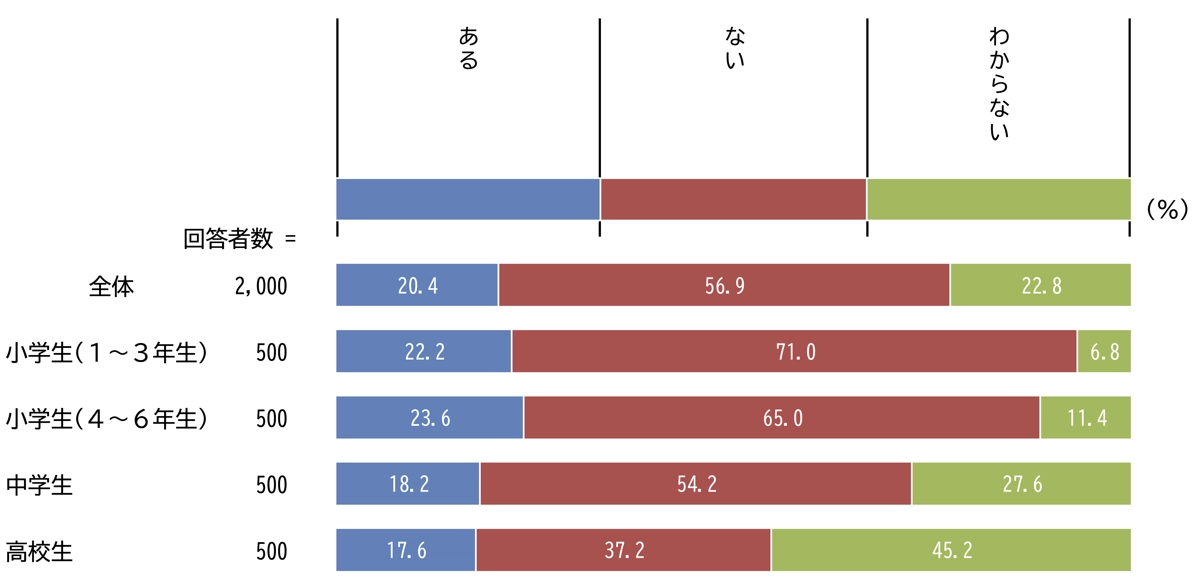

「やり取りがある」20.4%、「わからない」22.8%

小中高生の全体では「ない」の比率が56.9%と最も高く、次いで「わからない」が22.8%、「ある」が20.4%となっています。「ない」の比率について見ると、小学校低学年(1〜3年生)では71.0%と高いが、小学校高学年(4〜6年生)が65.0%、中学生が54.2%、高校生が34.2%と、学年が上がるにつれて「ない」は減少し、一方で「わからない」が増加しています。

SNS等を通じた知らない人とのやり取りの有無

(「いいね」等のボタンをクリックするだけのものは除く)

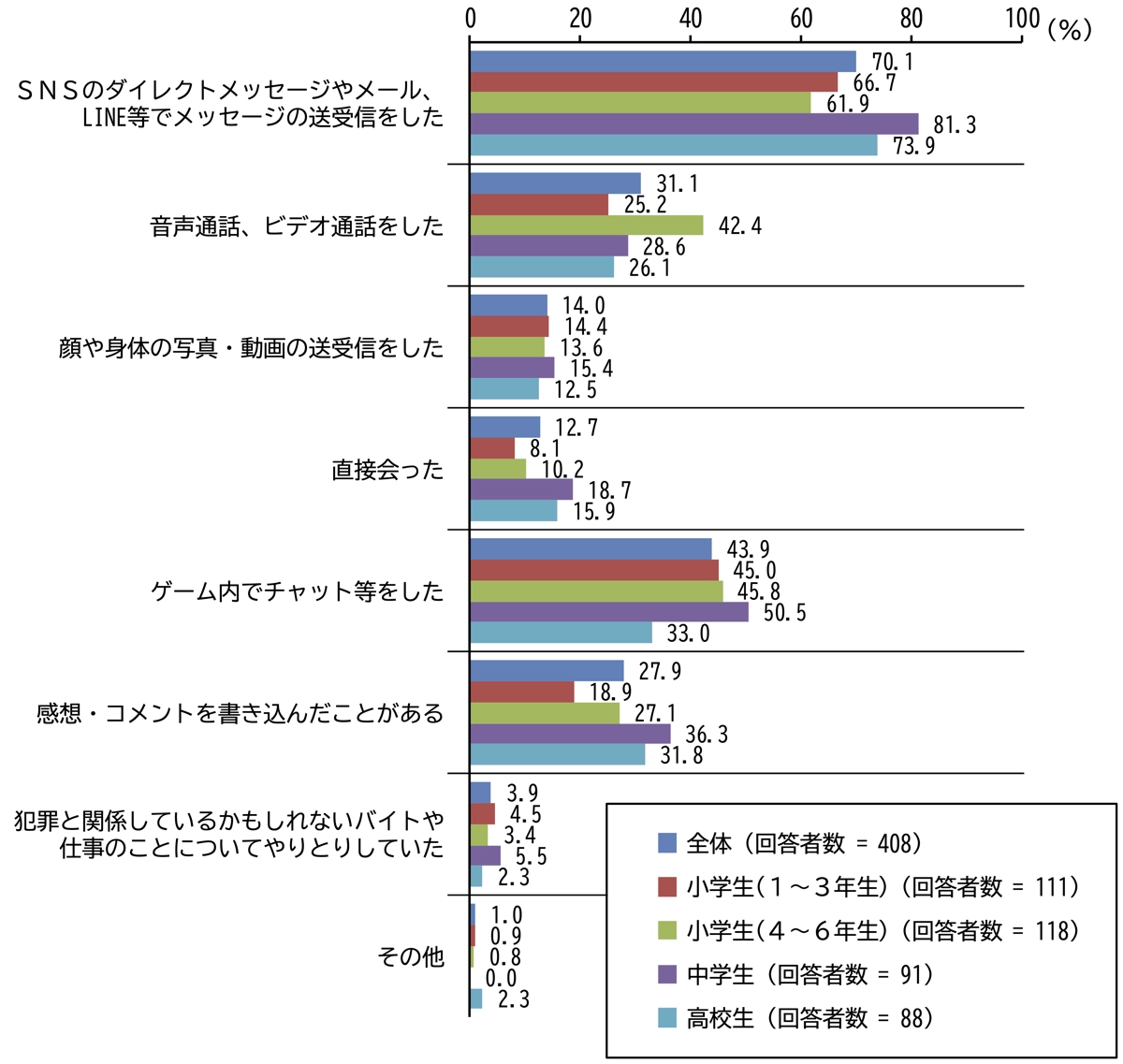

やり取りの内容は「直接会った」12.7%

「顔や体の写真・動画を送受信した」14.0%

小中高生の全体では「SNSのダイレクトメッセージやメール、LINE等でメッセージの送受信をした」の比率が最も高く70.1%、次いで「ゲーム内でチャット等をした」が43.9%、「音声声通話、ビデオ通話をした」が31.1%となっています。比率としては高くありませんが、「顔や体の写真・動画を送受信した」が14.0%、「直接会った」が12.7%と「犯罪と関係しているかもしれないバイトや仕事のことについてやりとりしていた」が3.9%となっています。

「SNSのダイレクトメッセージやメール、LINE等でメッセージの送受信をした」の比率について見ると、中学生が81.3%、高校生が71.9%と高い数値となっています。

「音声声通話、ビデオ通話をした」については、小学校高学年が42.4%と高い比率となっています。

知らない人とのやり取りの内容

(やり取りが「ある」の回答者/複数回答)

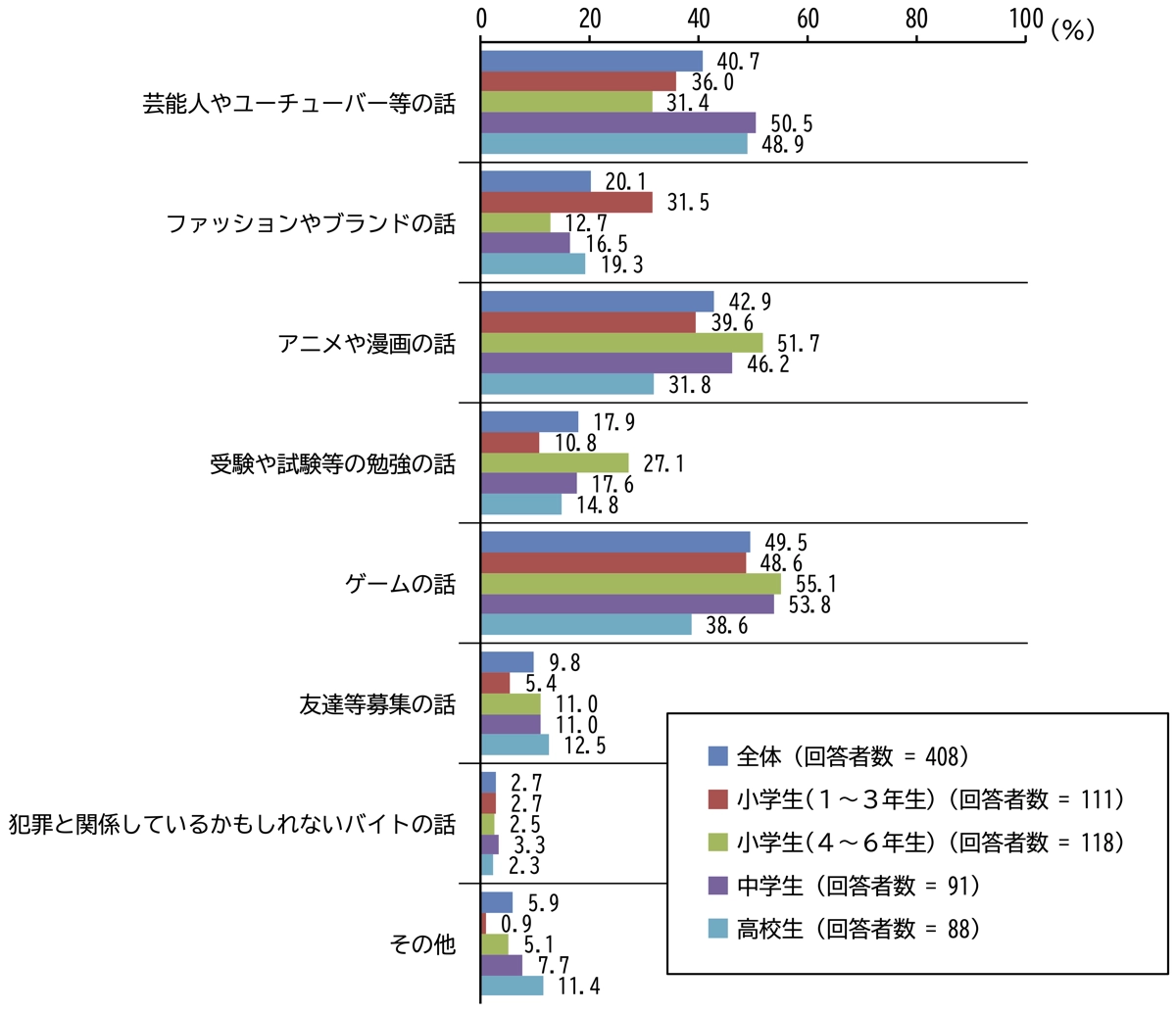

きっかけは「ゲームの話」が49.5%でトップ

小中高生の全体では「ゲームの話」の比率が最も高く49.5%、次いで「アニメや漫画の話」が42.9%、「芸能人やユーチューバー等の話」が40.7%となっています。「ゲームの話」ついては、小学校低学年が48.6%、小学校高学年が55.1%、中学生が53.8%と、各層で最も高い比率となっているが、高校生では38.6%と「芸能人やユーチューバー等の話」48.9%に比べ低い比率となっている。

やりとりのきっかけは、お互いの偶然の接点からの結果に過ぎないともいえます。一方で悪意ある人間からの接触時は、相手の関心が高い話題を提供すると考えられ、調査結果における話題の種類は子どもたちの関心事と捉えるべきでしょう。

やりとりのきっかけの話題

(やり取りが「ある」の回答者/複数回答)

保護者としての把握

やり取りしている相手について「全て把握」22.9%

一方で「全く把握していない」11.5%

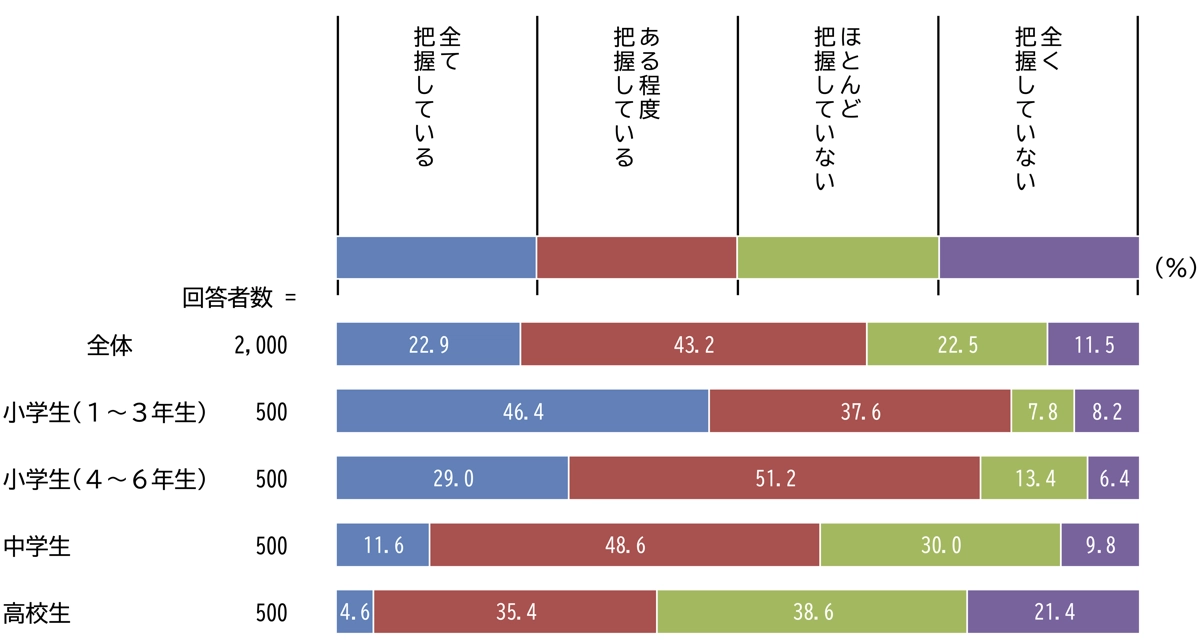

子どもがSNSやインターネットを通じてやり取りしている相手についての保護者としての把握状況は、小中高生の全体では「ある程度把握している」の比率が最も高く43.2%、次いで「全て把握している」が22.9%、「ほとんど把握していない」22.5%、「全く把握していない」が11.5%となっています。子どもの学校別でみると、年齢が上がるにつれて保護者が把握している割合が低くなっています。

小学校低学年では「全て把握している」と「ある程度把握している」をあわせて84.0%、高学年では80.2%が把握しているのに対し、中学生になると50.2%、高校生は40.0%に留まっています。

やり取りしている相手の保護者としての把握状況

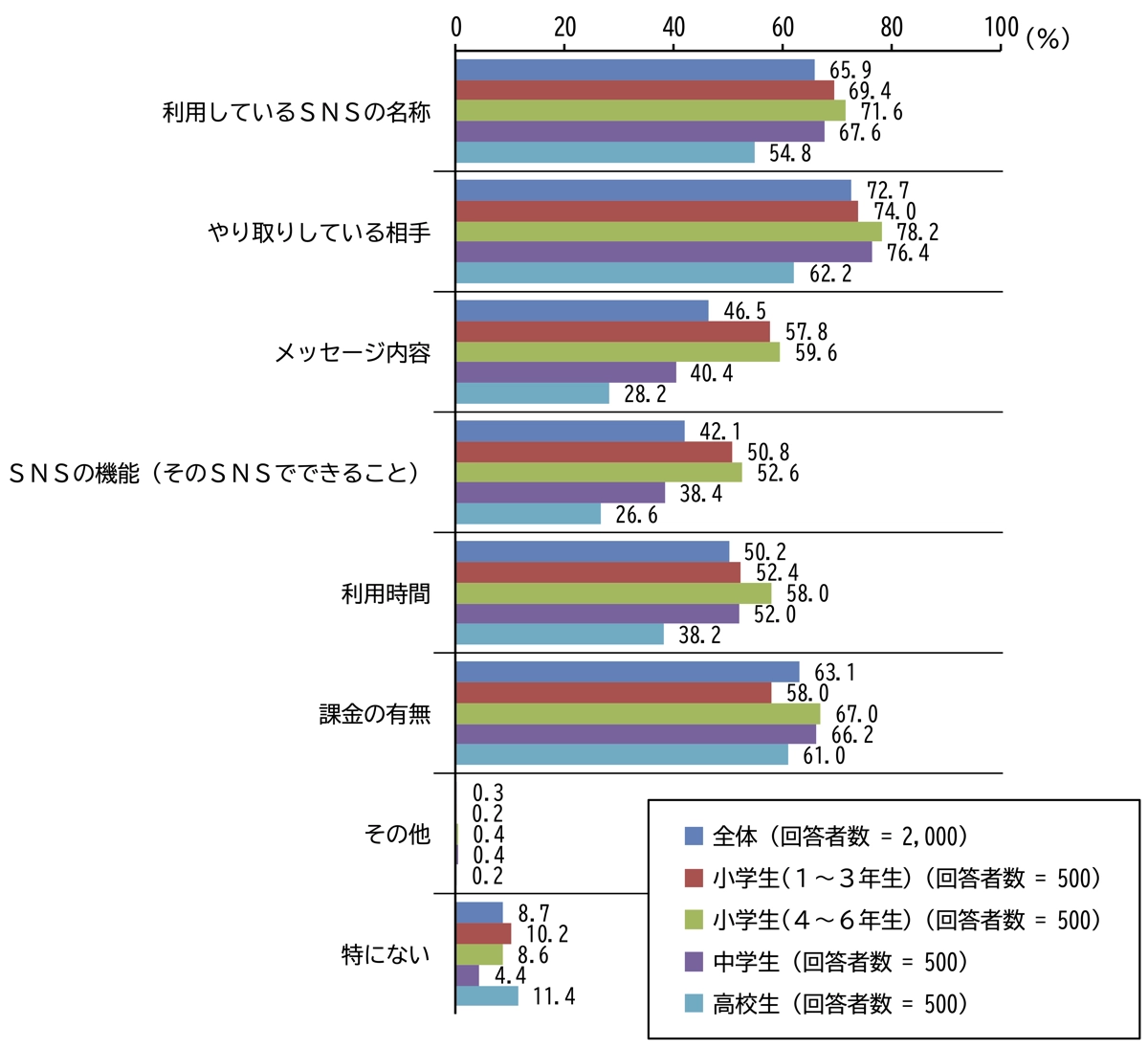

保護者が知っておいた方がよいと思うことは、

「やり取りしている相手」72.7%、「特にない」8.7%

小中高生の全体では「やり取りしている相手」の比率が最も高く72.7%、次いで「利用しているSNSの名称」が65.9%、「課金の有無」が63.1%。「利用時間」が50.2%、「メッセージの内容」が46.5%、「SNSの機能」が42.1%となっています。一方で、「特にない」とした方は8.7%となっています。

全般には、小学校高学年→中学生→校区生と学年が上がるにつれて保護者の方が知っておいたほうが良いと思う割合が低くなる傾向があります。

保護者が知っておいた方がよいと思う内容

(複数回答)

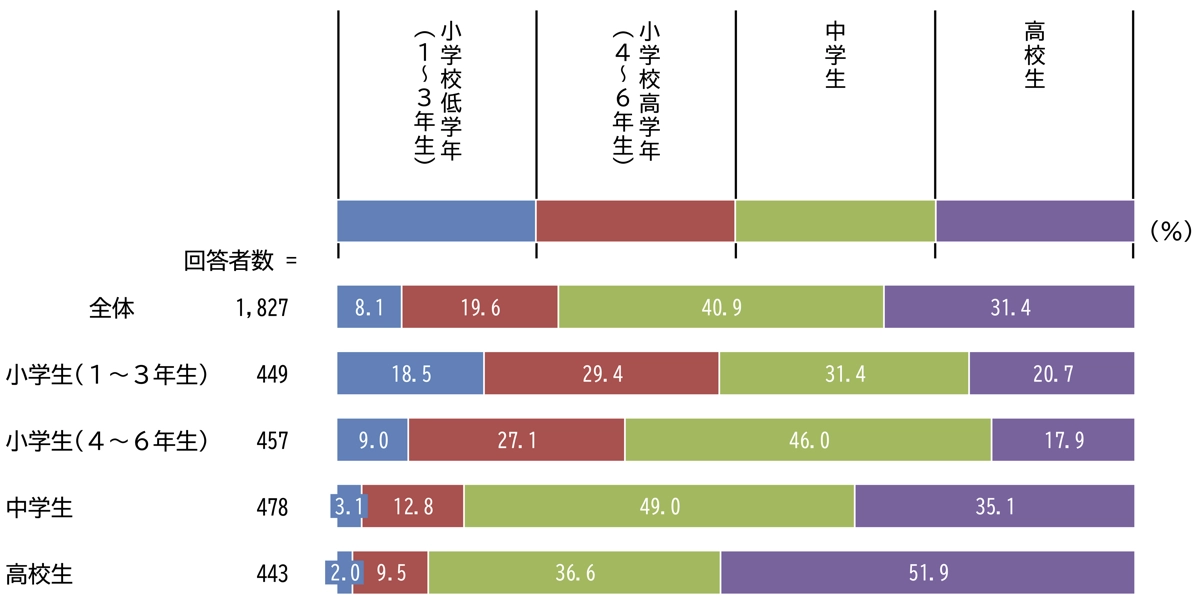

保護者がSNSの内容を把握しておくべき年代

中学生が40.9%、次いで高校生が31.4%

保護者として子どものSNSの内容を把握しておくべき年代はいつまでかに対し、小中高生の全体では「中学生」の比率が最も高く40.9%く、次いで「高校生」が31.4%、小学校高学年が19.6%、小学校低学年が8.1%となってます。子どもの学年別でみると、小学生低学年の保護者は「中学生」の比率が最も高く31.4%、小学生高学年は「中学生」46.0%、中学生では「中学生」49.0%、高校生のみ「高校生」の比率が最も高く51.9%となっています。

保護者がSNSの内容を把握しておくべき年代

(「知っておいた方がよいと思うことは特にない」の回答者を除く)

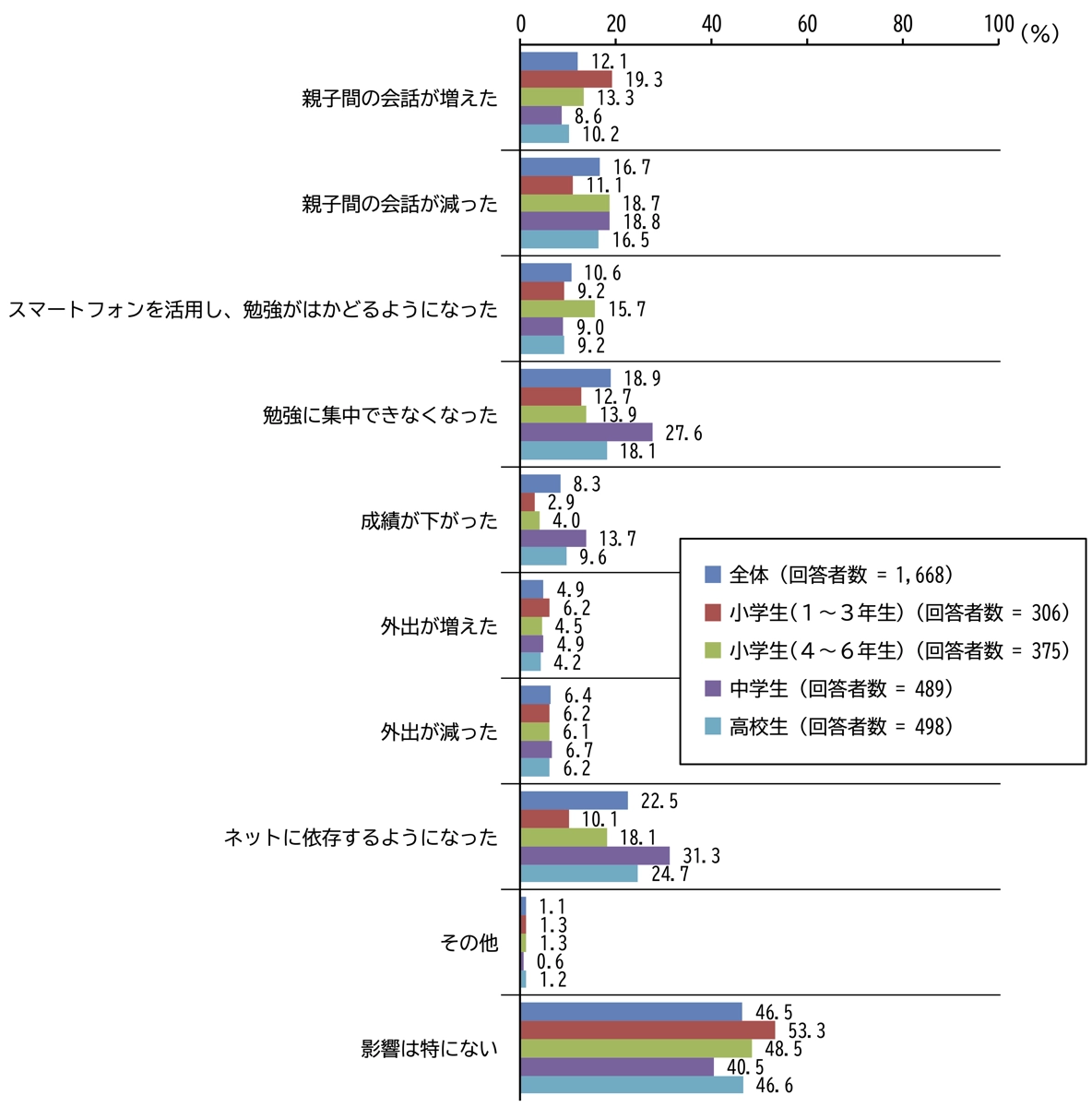

スマホ利用による影響について

行動への影響は「特にない」46.5%で最多、

「影響あり」にはプラスもマイナス面もあり

子どもにスマホを持たせたことによる行動への影響について、小中高生の全体では、「影響は特にない」の比率が最も高く46.5%、次いで「ネットに依存するようになった」が22.5%、「勉強に集中できなくなった」が18.9%、「親子間の会話が減った」が16.7%、「親子間の会話が増えた」が12.1%となっています。

小学校低学年では「親子間の会話が増えた」16.7%、小学生校高学年では「スマートフォンを活用し、勉強がはかどるようになった」15.7%といったプラスの影響が比較的多く、中学生では「勉強に集中できなくなった」27.6%、「ネットに依存するようになった」18.1%、高校生では「勉強に集中できなくなった」18.1%、「ネットに依存するようになった」24.7%といったマイナスの影響が多い結果となっています。

スマホを持たせたことによる行動への影響

(複数回答)

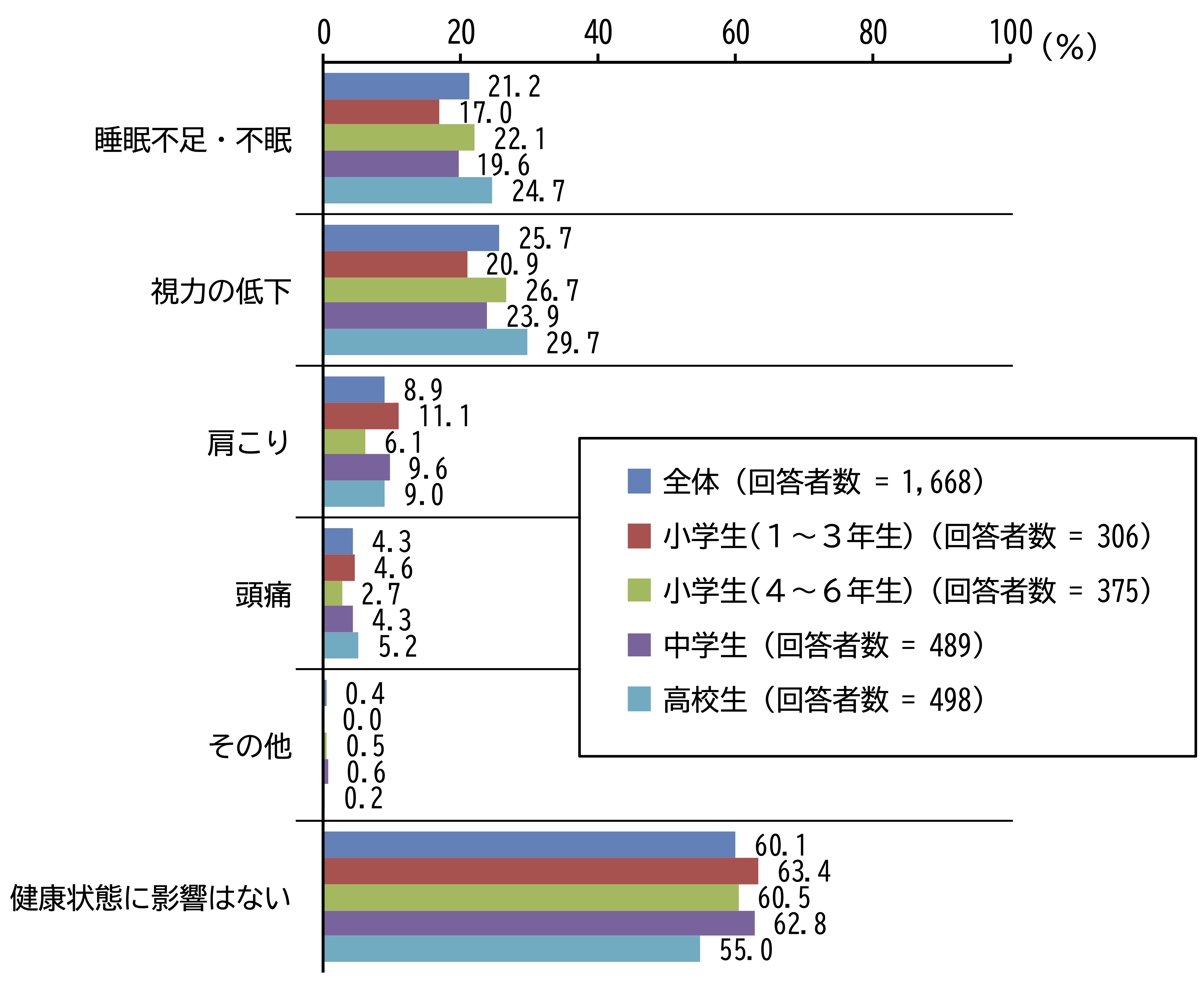

健康状態への影響は「特にない」が46.5%で最多

影響ありは「視力の低下」25.7%、「睡眠不足・不眠」21.2%

子どもにスマホを持たせたことによる健康への影響について、小中高生の全体では、「健康状態に影響はない」の比率が最も高く46.5%、次いで「視力の低下」が25.7%、「睡眠不足・不眠」が21.2%、「肩こり」が8.9%、「頭痛」が4.3%となっています。いずれの層も「睡眠不足・不眠」「視力の低下」の割合が高くなっている。

スマホを持たせたことによる健康への影響

(複数回答)

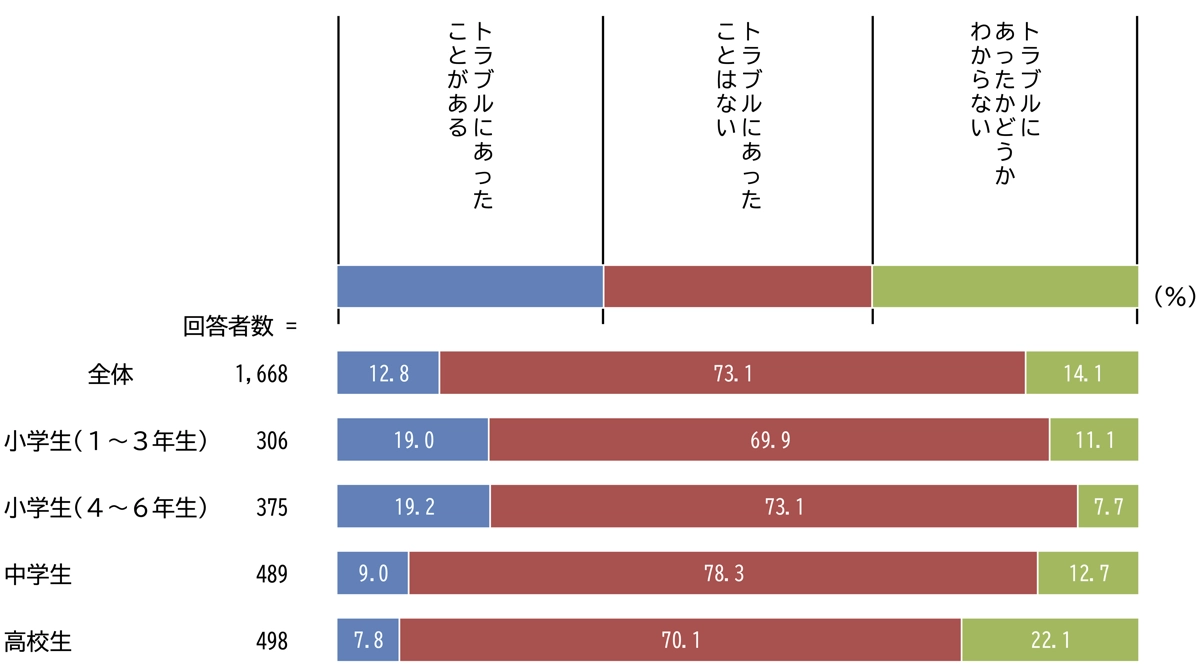

スマホ利用によるトラブル

子どものスマホ利用で「トラブル経験あり」12.8%

子どものスマホ利用におけるトラブルの有無について、小中高生の全体では、「トラブルにあったことはない」の比率が最も高く73.1%、次いで「トラブルにあったかどうかわからない」が14.1%、「トラブルにあったことがある」が12.8%となっています。「トラブルにあったことがある」については、小学校低学年が19.0%、小学校高学年が19.2%と、小学生が比較的高い数値となっています。

「トラブルにあったかどうかわからない」については、中学生が12.7%、高校生が22.1%と学年が上がるにつれて高い傾向があります。

スマホ利用によるトラブルの有無

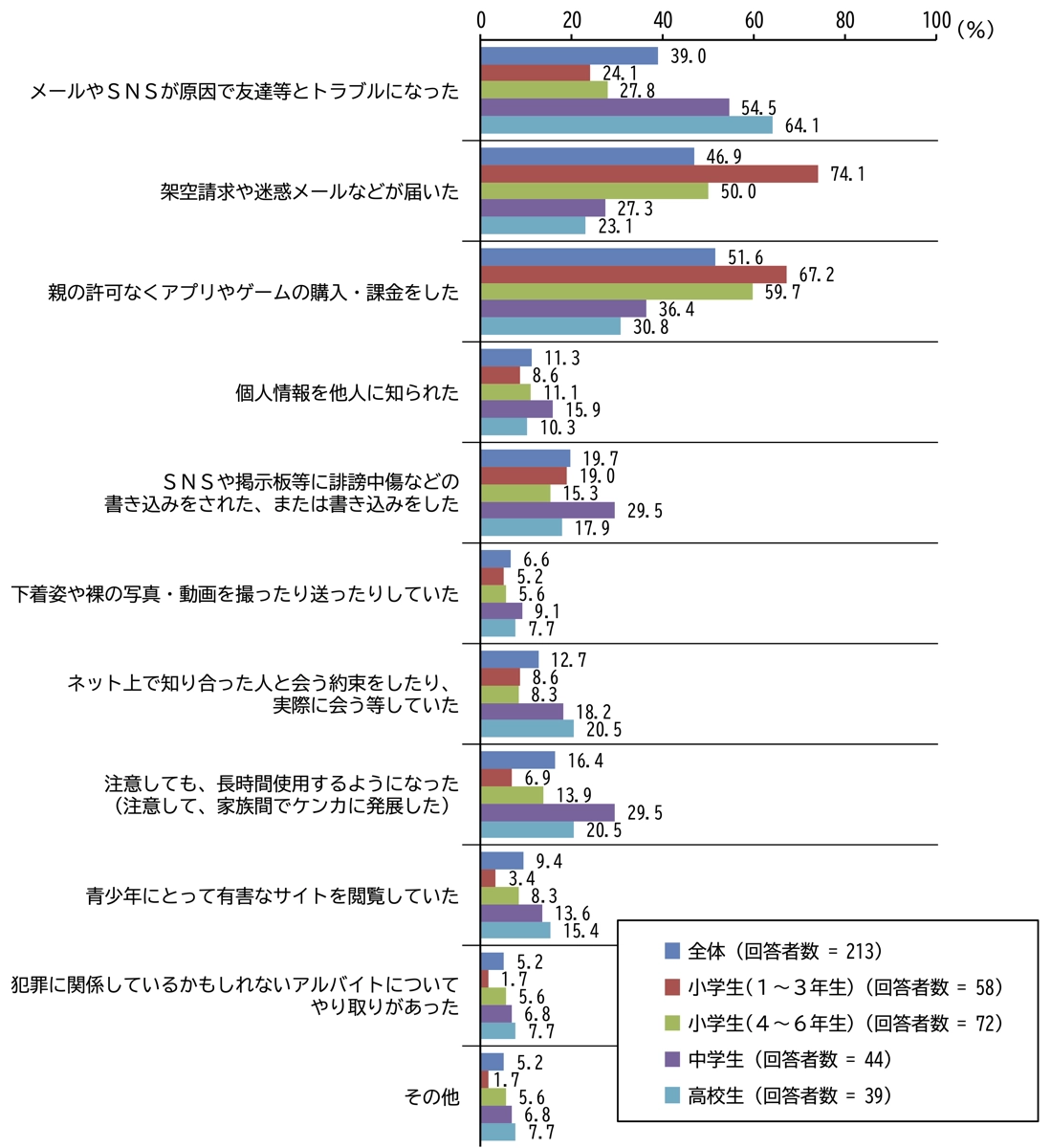

トラブル内容は「許可なく購入や課金」51.6%

「架空請求や迷惑メール受信」が46.9%の順

子どものスマホ利用で「トラブルにあったことがある」方のトラブルの内容について、小中高生の全体では、「親の許可なくアプリやゲームの購入・課金をした」の比率が最も高く51.6%、次いで「架空請求や迷惑メールなどが届いた」が46.9%、「メールやSNSが原因で友達等とトラブルになった」が39.0%、「SNSや掲示板等に誹謗中傷などの書き込みをされた、または書き込みをした」19.7%となっています。小学校低学年では、「架空請求や迷惑メールなどが届いた」が74.1%、「親の許可なくアプリやゲームの購入・課金をした」67.2%と他の学年に比べ高い結果となっています。

スマホ利用によるトラブルの内容

(「トラブルにあったことがある」の回答者のみ/複数回答)

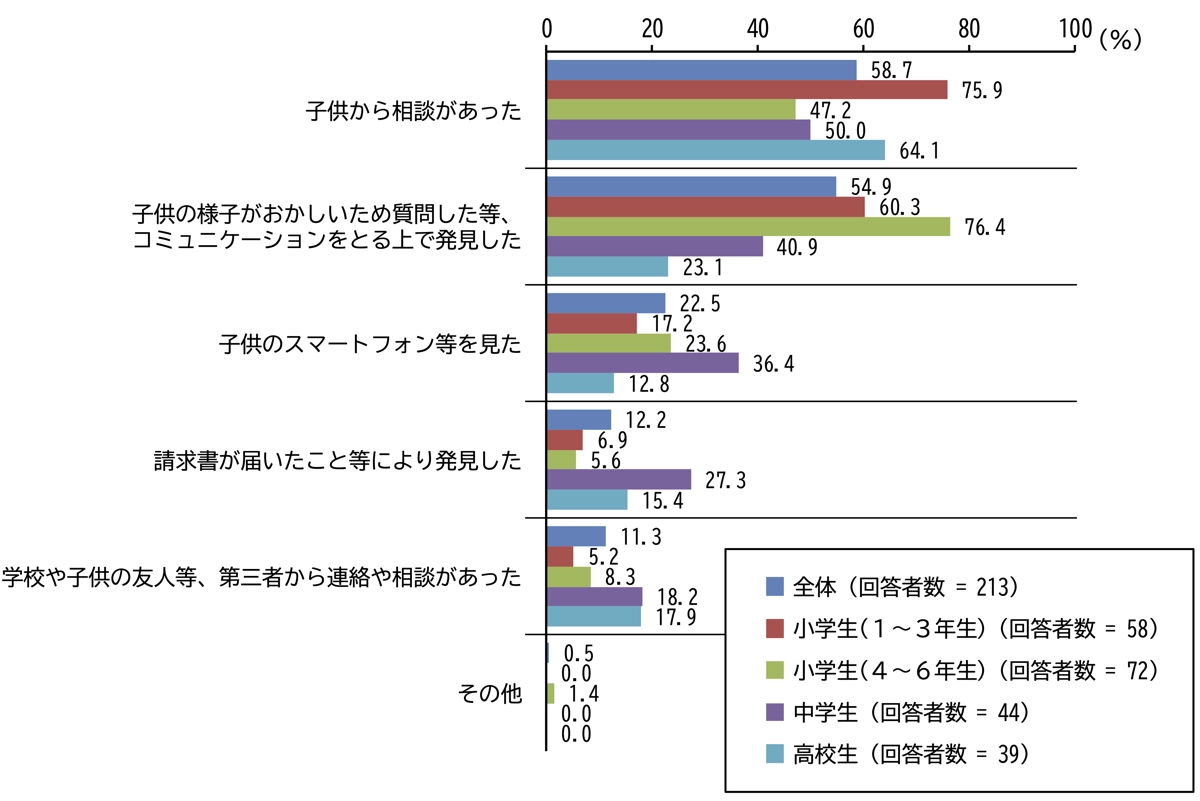

トラブルの発見は「子供から相談」58.7%、

「子供の様子がおかしいため質問」54.9

小中高生の全体では、「子供から相談があった」の比率が最も高く58.7%、次いで「子供の様子がおかしいため質問した等、コミュニケーションをとる上で発見した」が54.9%、「子供のスマートフォン等を見た」が22.5%、「請求書が届いたこと等により発見した」が12.2%。「学校や子供の友人等、第三者から連絡や相談があった」が11.3%となっています。学年別で「子供から相談があった」が最も多かったのは、小学校低学年が75.9%、中学生が50.0%、高校生が64.1%となっており、小学校高学年は「子供の様子がおかしいため質問した等、コミュニケーションをとる上で発見した」60.3%でが最も多くなっています。

トラブル発見の経緯

(「トラブルにあったことがある」の回答者のみ/複数回答)

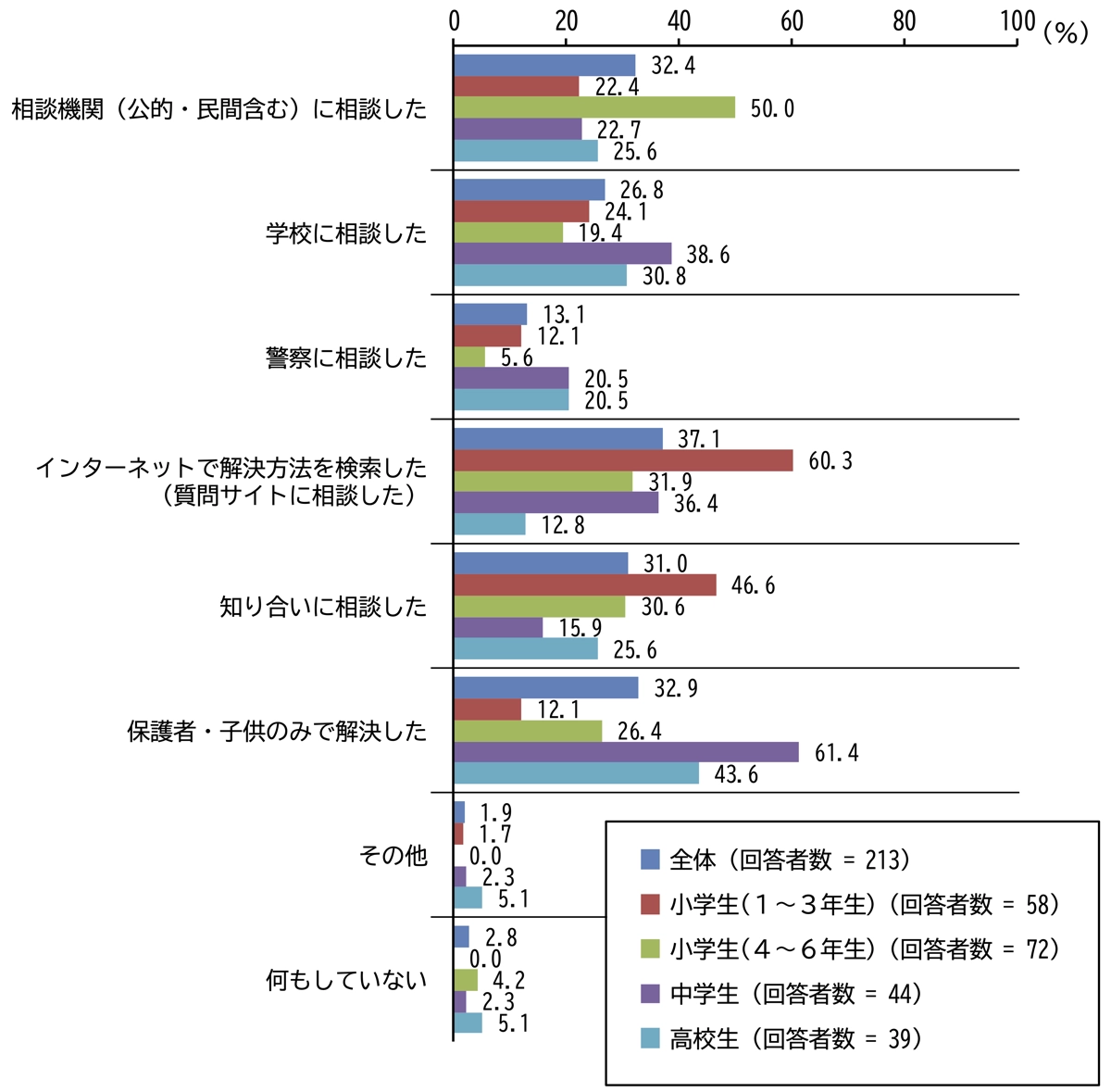

トラブル対処は「ネットで解決」37.1%。

「保護者・子供のみ」32.9%、「相談機関」32.4%、

小中高生の全体では、「インターネットで解決方法を検索した(質問サイトに相談した)」の比率が最も高く37.1%、次いで「家族のみで解決」が32.9%、「相談機関(公的・民間含む)に相談した」が32.4%、「知り合いに相談した」が31.0%、「学校に相談した」が26.8%、「警察に相談した」が13.1%となっています。学年別の最も多いトラブルの対処方法は、小学校低学年「インターネットで解決方法を検索した」60.3、小学校高学年「相談機関に相談した」50.0%、中学生「保護者・子供のみで解決した」61.4%、高校生も同様「保護者・子供のみで解決した」43.6%となっています。

トラブルの対処方法

(「トラブルにあったことがある」の回答者のみ/複数回答)

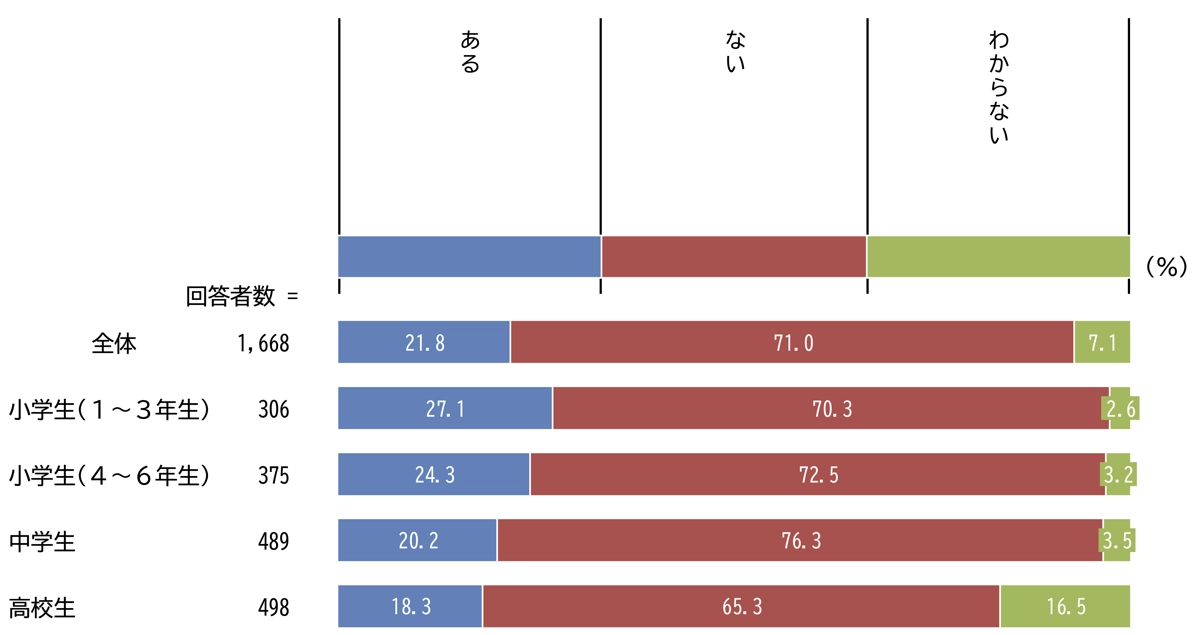

スマホの課金サービス

ここでは、スマホのゲームを利用する中で、お金を払ってゲーム内のアイテムや、有料のガチャを購入したこと(その他のゲームの課金等も含む)を、「課金サービス」と呼びます。スマホの課金サービスは「利用なし」が71.0%

「子どもによるスマホの課金サービスの利用について、小中高生の全体では「ない」の比率が最も高く71.0%、次いで「ある」が21.8%、「わからない」が7.1%となっています。「ある」の比率は、小学校低学年が27.1%で最も高く、また、学年が上がるにつれて「ある」の比率は下がるものの「わからない」の比率が高くなっています。

スマホの課金サービスの利用状況

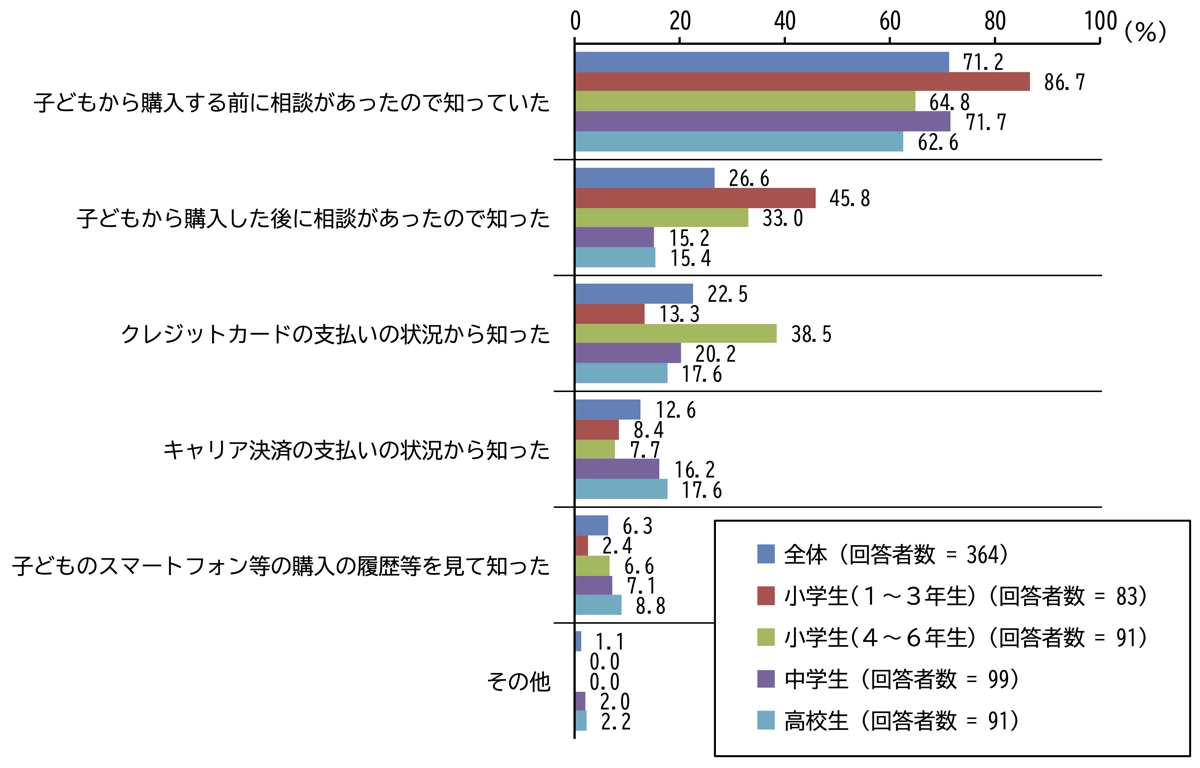

課金サービスの「購入前に相談」が71.2%

次いで「購入後に相談」が26.6%

小中高生の全体では、「子どもから購入する前に相談があったので知っていた」の比率が最も高く71.2%、次いで「子どもから購入した後に相談があったので知った」が26.6%、「クレジットカードの支払いの状況(クレジットカード会社から連絡が来た場合を含む)から知った」が22.5%、「キャリア決済の支払いの状況から知った」が12.6%、「子どものスマートフォン等の購入の履歴等を見て知った」が6.3%となっています。小学校低学年は「子どもから購入する前に相談があったので知っていた」が86.7%で特に高く、「子どもから購入した後に相談があったので知った」も45.8%と高い比率となっている。

小学校高学年は「クレジットカードの支払いの状況から知った」が38.5%と、他の学年に比べ高い比率となっている。

スマホの課金サービス利用の認知

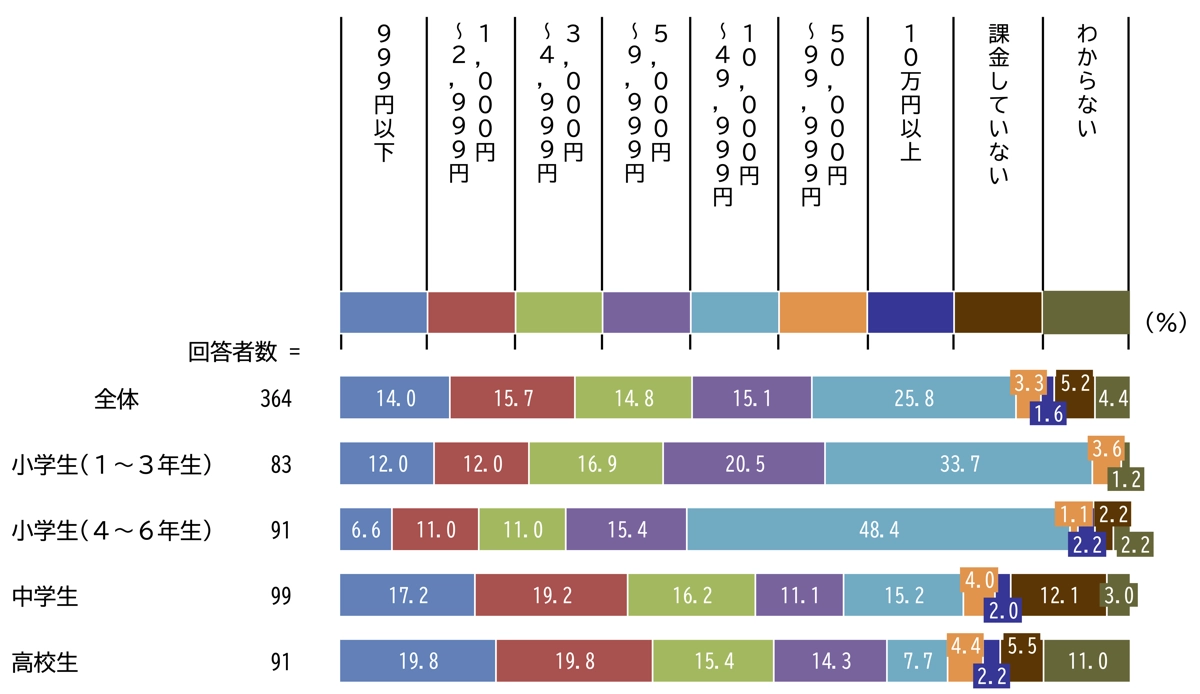

利用金額は「10,000〜49,999円」25.8%

次いで「1,000〜2,999円」が15.7%、

2024年4月から約1年間の間、子どもによる課金サービス利用金額について、小中高生の全体では、「10,000〜49,999円」の比率が最も高く25.8%、次いで「1,000〜2,999円」が15.7%、「5,000〜9,999円」が15.1%、「5,000〜9,999円」が14.9%、「〜,999円」が14.0%となっている。「課金していない」と回答している保護者は、中学生が12.1%で最も高くなっています。

また、子どもの学年が上がるにつれて、「わからない」と回答する保護者が多くなっています。

スマホの課金サービスの年間利用金額

保護者のスマホに関する意識

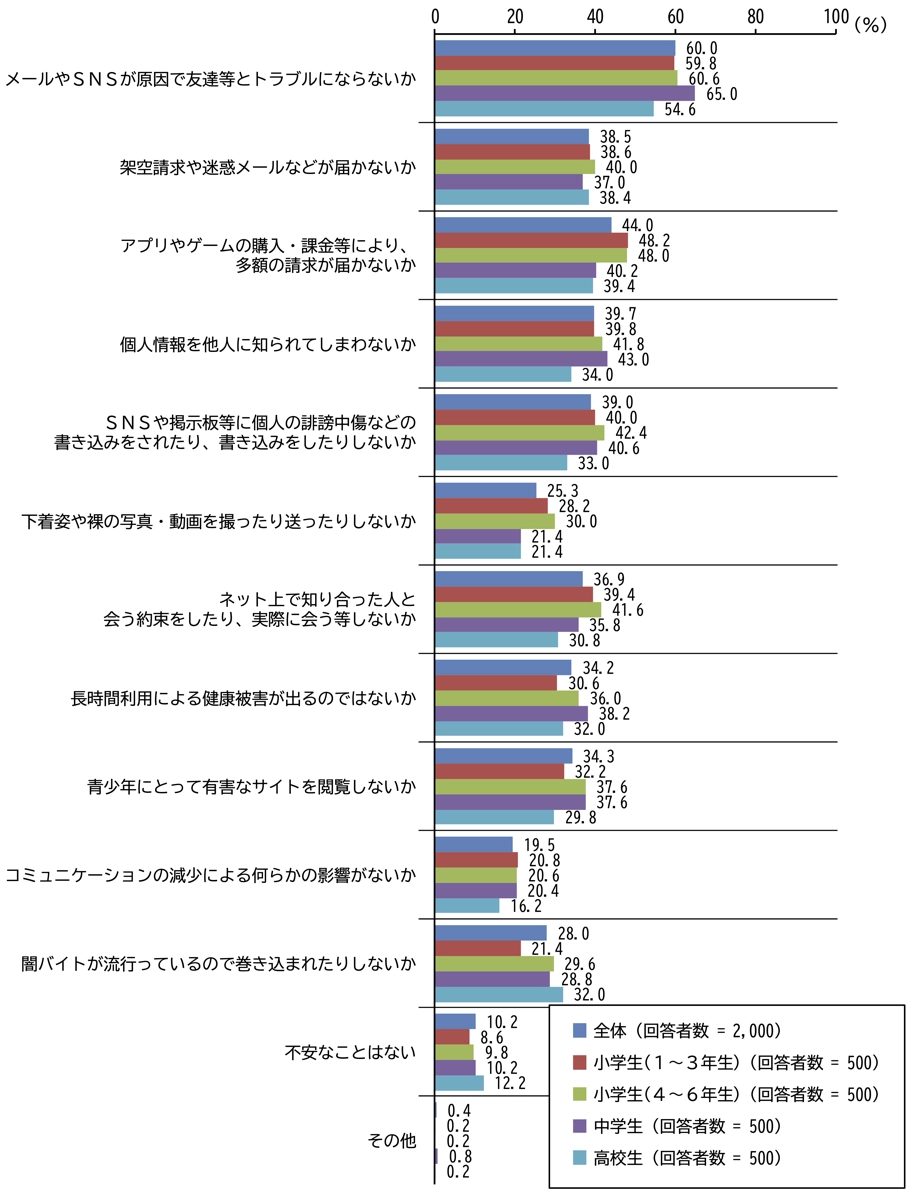

スマホを持たせる不安のトップは

「友達等とトラブルにならないか」60.0%

子どもにスマホを持たせるにあたっての不安について、小中高生の全体では、「メールやSNSが原因で友達等とトラブルにならないか」の比率が最も高く60.0%、次いで「アプリやゲームの購入・課金等により、多額の請求が届かないか」が44.0%、「個人情報を他人に知られてしまわないか」が39.7%、「SNSや掲示板等に個人の誹謗中傷などの書き込みをされたり、書き込みをしたりしないか」が39.0%となっています。

子どもにスマホを持たせる不安

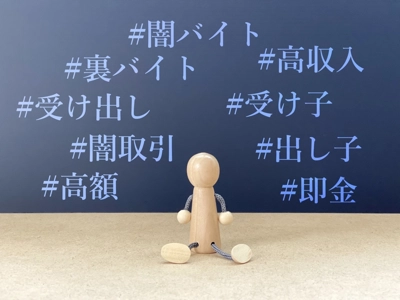

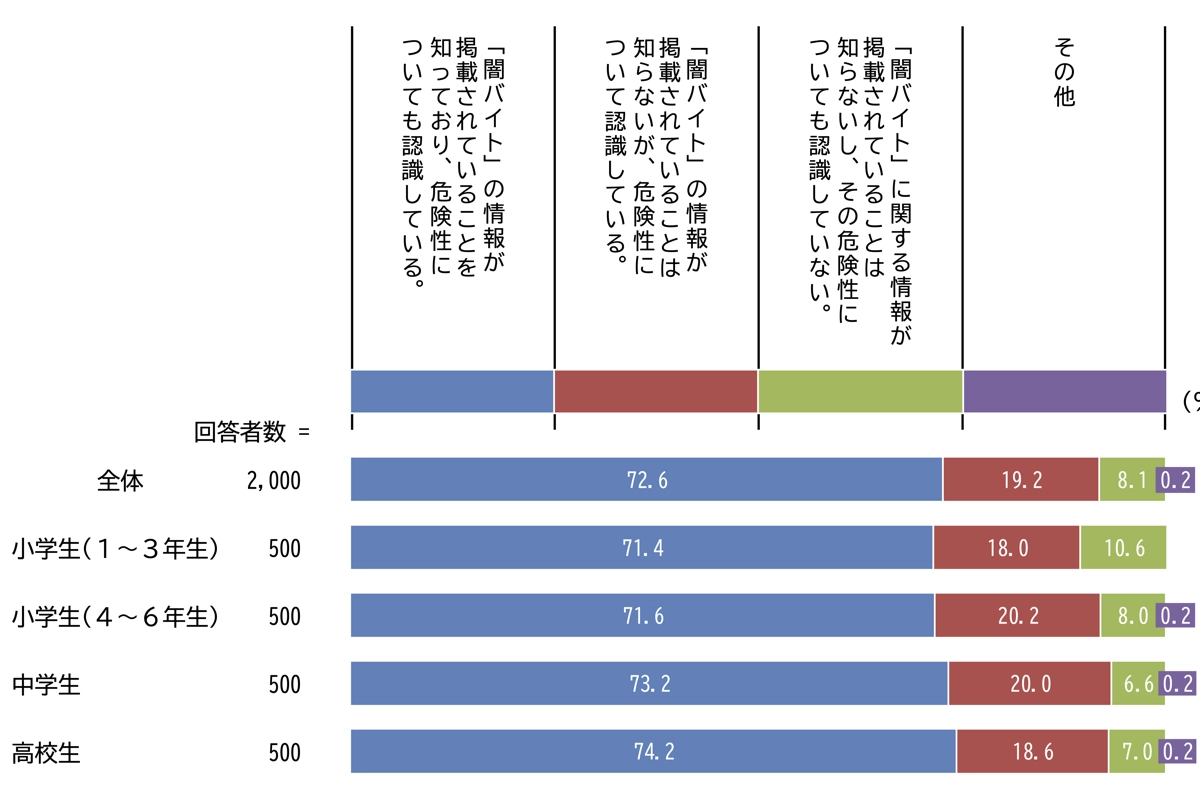

闇バイトの情報の掲載、危険性も認識が72.6%

SNSやインターネット掲示板等には、いわゆる「闇バイト」に関する情報が掲載されていることに対して、小中高生の全体では「闇バイトの情報が掲載されていることを知っており、危険性についても認識している」の比率が最も高く72.6%、次いで「闇バイトの情報が掲載されていることは知らないが、危険性について認識している」が19.2%、「バイト」に関する情報が掲載されていることは知らないし、その危険性についても認識していない」が8.1%となっています。子どもの学年別では、大きな差異はありません。

いわゆる「闇バイト」に対する認識

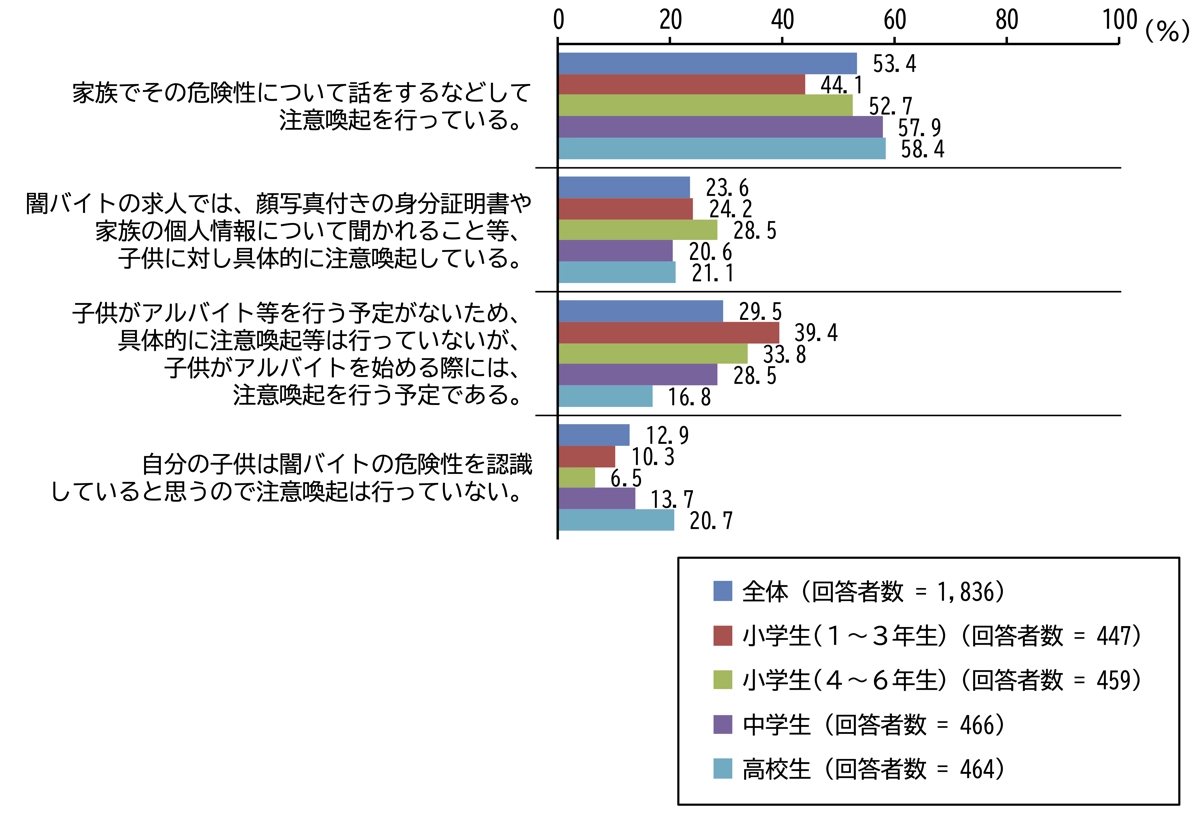

子供に対する注意喚起の実施は53.4%

いわゆる「闇バイト」に関わり得る求人等があることを子供に対する注意喚起について、小中高生の全体では「家族でその危険性について話をするなどして注意喚起を行っている」の比率が最も高く53.4%、次いで「子供がアルバイト等を行う予定がないため、具体的に注意喚起等は行っていないが、子供がアルバイトを始める際には、注意喚起を行う予定である」が29.5%、「闇バイトの求人では、顔写真付きの身分証明書や家族の個人情報について聞かれること等、子供に対し具体的に注意喚起している」が23.6%となってます。学年が上がるにつれて「家族でその危険性について話をするなどして注意喚起を行っている」の割合が高くなっています。

また、小学校低学年は、「子供がアルバイト等を行う予定がないため、具体的に注意喚起等は行っていないが、子供がアルバイトを始める際には、注意喚起を行う予定である」の割合が、他の学年に比べて高くなっている。

(「闇バイトの情報が掲載されていることを知っており、危険性についても認識している」「闇バイトの情報が掲載されていることは知らないが、危険性について認識している」の回答者のみ/複数回答)

警察の「闇バイト」の撲滅に向けた対策

警察では、捜査員が架空の身分を装って闇バイトに応募し犯人に接触する「仮装身分捜査」を導入しているほか、SNS上の闇バイト募集投稿に対して、リプライ機能を活用して個別に注意喚起を行っています。

また、応募してしまった方に向けては、相談者を確実に保護するので犯罪実行前に相談してほしいと呼び掛けるなど、闇バイトの対策強化を進めています。

警察では「デジタル・フォレンジック」という捜査手法を用いて、スマートフォンなどから消去された証拠となるデータを復元して可視化したうえで、犯罪者の特定や犯罪の立証につなげています。

また「サイバー防犯ボランティア」による自主的な防犯活動では、インターネット上の違法な闇バイト情報を見つけ出して通報しており、その通報先のひとつである「インターネットホットラインセンター」では、闇バイト情報の通報を受けて当該情報の削除依頼をサービス事業者へ行っています。

万が一、闇バイトに関与してしまい個人情報を元に脅迫を受けるなどのケースでお悩みの場合は、警察相談専用電話へご相談ください。警察は相談を受けたあなたやあなたの家族を確実に保護します。(出典:政府広報)

子どもとデジタル機器

インターネットとの向き合い方