ネット上での情報発信時の注意と、いやがらせや迷惑行為などトラブル対策

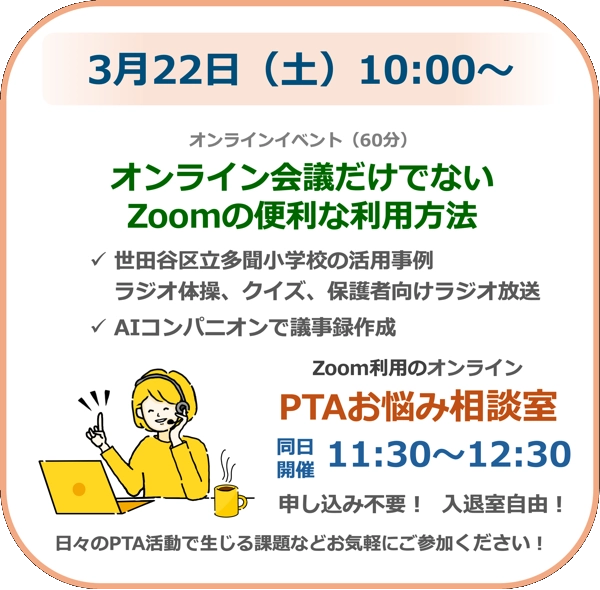

ネット上に情報発信をする時は

インターネット上での情報発信

近年、個人がホームページやブログ、SNSなどを通じて、インターネット上で情報発信をすることが一般的に行われるようになりました。自分の考えや日常生活などを手軽に多くの人と共有できること、また多くのサービスの場合、自分の投稿に対する読者からの反応をすぐに確認できることなどが、利用者にとって大きな魅力となっています。

その一方で、これらの情報発信に際して、様々なトラブルも起きています。ここでは、インターネットを利用して情報発信をする際の注意点、トラブルと対策について説明します。

ここでは、ブログやSNSなど、インターネット上で既に提供されている専用プラットフォームを利用して情報発信を行う場合を想定しています。

発信内容は慎重に

SNSなどのツールは、日常生活の中で、リアルタイムでの個人の思いなどを投稿できる点が大きな魅力です。しかし、その一方で、個人の何気ない発言でも、インターネット上の発言やふるまいは、多くの人の目に触れる可能性があり、場合によっては、現実世界に大きな影響を与えることがあります。

例えば、ある職員が勤務時間中にしたSNSへの投稿が、本来は秘密にするべき職務の内容を外部に漏らしてしまう結果となり、インターネット上で職員自身に非難が集中したり、その組織全体の問題として取り上げられる事例が発生しています。

このような場合、しばしば、インターネット上のその問題に関心を持つ人の間で責任追及活動が行われ、その過程で、非難の対象となった個人の特定・暴露や、誹謗中傷などの大量の書き込み(いわゆる「炎上」)などの行為が行われます。そして、インターネット上でこのような現象が発生した場合には、新聞やテレビなどのマスメディアで報道されることも珍しくありません。

こういった危険性を回避するためには、まずは自分のインターネット上での発信内容が、本来秘密にすべき事項を含んでいないか、現実世界でも非難を浴びるような内容でないかなど、毎回立ち止まって考える慎重さが必要です。

さらには、こうした個人の特定が行われるのは、SNS上の情報発信だけではありません。悪ふざけのつもりで投稿された動画から、投稿者の特定が行われ、現実世界での謝罪に至った事例も発生しています。

今やインターネットは匿名の空間ではなく、インターネット上の行動は特定されてしまうものだといういことを自覚することが必要です。

著作権侵害に注意

情報を発信する際には、著作権の侵害に注意しなければなりません。

写真、イラスト、音楽など、インターネットのホームページや電子掲示板などに掲載されているほとんどのものは誰かが著作権を有しています。これらを、権利者の許諾を得ないで複製することや、インターネット上に掲載して誰でもアクセスできる状態にすることなどは、著作権侵害にあたります。また、新聞や雑誌などの記事にも著作権があり、引用の範囲を越えて掲載すると著作権侵害にあたるため、注意しましょう。

また、人物の写真などの場合は、撮った人などが著作権を有するだけではなく、写っている人に肖像権がある.ため、ホームページに掲載する場合にはこれらすべての権利者の許諾が必要になる場合があります。

情報を発信する際に、市販の素材集(絵や写真など)やインターネットに素材を提供しているホームページなどでは、これらを利用する場合に権利者による許諾の必要がない旨を記載されていることがあります。しかし、そのような素材であっても、商業利用については制限がかけられていることがあるため、必ず規約をよく読んでから利用するようにしましょう。

いやがらせや迷惑行為

ここでは、ホームページやブログ、SNSなどのコメント欄や電子掲示板など、インターネット上の情報発信機能を使ったいやがらせや迷惑行為について取り上げます。

コメント欄や電子掲示板などの場所では、個人を誹謗中傷する内容の書き込みや、無意味な文字の貼り付け、不正な動作を行うHTMLタグの書き込みなどの迷惑行為(いわゆる「荒らし」)を受けることがあります。悪意を持って、特定個人に関する情報が書き込まれる場合もあります。

このような迷惑行為への対策としては、以下が考えられます。

自分の管理するWebサイト

自分の管理するWebサイト上に情報発信機能がある場合には、まず迷惑行為への事前の対策として、Webサイト上に、迷惑行為の禁止や「不適当と思われる発言は削除します」といった旨をはっきりと明記しておくようにしましょう。そして、これらの行為を発見したら、書き込みの削除の対応をとりましょう。

電子掲示板のプログラムによっては、禁止用語の設定、特定のコンピュータからのアクセス制限、連続書き込みの禁止などの対策が可能になっているものもあります。電子掲示板のプログラムの利用方法をよく調べて、これらの対策を検討してみましょう。

悪質な迷惑行為を受けた場合には、電子掲示板のログから、投稿日時、投稿者のコンピュータ名、IPアドレス、投稿内容の情報を抜粋して保管しておくようにしましょう。抜粋したログを調べて、相手が接続しているインターネットサービスプロバイダや企業の管理者に連絡することも対策手段のひとつとなります。

いずれにしても、いやがらせへの対策は、Webサイトの管理者本人が行わなければなりません。管理者であることの責任と権限をよく検討して、対応策を立てるようにしてください。自分のWebサイトに、他人の権利やプライバシーを侵害するような内容の書き込みが行われる場合もあります。

その場合に備えて、外部からの問い合わせを受けることができる専用のメールアドレスなどをWebサイト上に記載しておきましょう。

通常は、ログを参照することで、コンピュータが正常に動作しているかどうかを管理することができます。 たとえば、Webサーバの場合には、管理しているWebサイトに訪問してきたユーザの情報が格納されます。

自分の管理下にないWebサイト

インターネット上に、自分のプライバシー情報や誹謗中傷の書き込みがされているのを発見した場合には、書き込みに関する証拠(サービス名、URL、書き込み番号など)を保存し、サイトの管理者などに削除依頼をしましょう。

自分で対応するのが不安な場合は、まずは専門の相談窓口に問い合わせるのが良いでしょう。

削除依頼の詳しい手順や相談窓口は、以下のサイトなどを参考にしてください。

一般の相談をインターネットで受ける機関ではありませんのでご了承ください。

相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して送信すると、最寄りの法務局から後日、メール、電話又は面談により回答されます。

インターネット上で情報が格納されている場所を示すための住所のような役割を果たす文字列のこと。 URLは、Webブラウザなどでホームページを閲覧するときの指定に利用されます。プロトコル名、ホスト名、パス名で構成されます。

たとえば、“https://www.zen-p.net/index.html” のように記述します。

プライバシーの管理

プライバシー公開の危険性

SNSとプライバシー

メールアドレスの公開

ホームページなどでは、問い合わせ先としてメールアドレスを掲載する場合がありますが、公開しているメールアドレスには、大量の迷惑メールが送られる事例が多く発生しています。

Webサイト上で公開されているメールアドレスを自動的に検索・収集するプログラムが存在し、悪用されているためです。

これへの対策としては、まずは、公開用のメールアドレスには、普段利用しているメールアドレスとは別の専用のアドレスを用意しましょう。そして、上記のプログラムに検知される確率を少なくするため、「@」を「_atmark_」などと表記する、メールアドレスを画像ファイルとして表示するなどの対策が有効です。

ネットストーカーによる被害

インターネットの世界においても、実社会と同様にストーカー被害が急増しています。

現実世界でのつきまといや、取得されたプライバシー情報が他のWebサイトへの誹謗中傷などに利用される場合があります。

こうした被害が深刻な場合には、最寄りの警察に相談しましょう。

Aさん(女性)は、SNSでプロフィールや自分の写真、近況などを投稿し、すべての人に公開していました。Aさんは、自分の投稿を見た人たちから寄せられるコメントやメッセージを毎日楽しみにしていました。

しかし、ある日面識のない男性から「僕とつきあってください」というメッセージが届けられました。最初は適当に返事をしたりしていたのですが、あまりにもしつこくメッセージが送られてくるため、「迷惑ですので、もうメッセージしないでください」という返事をしたときから事態が急変しました。

次の日から、脅迫的な言葉が並べられたメッセージが次々と送られてきたり、Aさんを誹謗中傷する投稿がされたりするようになったのです。

さらにしばらくすると「おまえの住んでいる場所はわかっているんだ」というメッセージも送られてきました。

そこに書かれているのは確かにAさんの住所でした。気味が悪くなったAさんは、自分のSNSのアカウントを削除し、引越しを検討することになってしまいました。

これはひとつの事例ですが、実際にこのようなネットストーカーの事件が数多く発生しています。

今回は、Aさんが投稿している内容の公開範囲がすべての人になっていたり、コメントやメッセージを誰からでも受け付ける設定になっていたり、SNSで公開している投稿や写真に位置情報が付加されていたりしたことから、さらにストーカー行為がエスカレートしました。

ネットストーカーによる被害は、電子掲示板やSNSにいやがらせをされたり、大量の電子メールやメッセージを送りつけてきたりといったことだけにとどまらない場合もあります。

実際に自宅にまで押しかけてきたり、後をつけまわしたりといったように、ネット上から実世界のストーカー行為に移行する例もあります。

SNSの投稿範囲、コメントやメッセージの受け付け、位置情報の付加などの設定には、十分に注意しましょう。

安心してインターネットを使うために