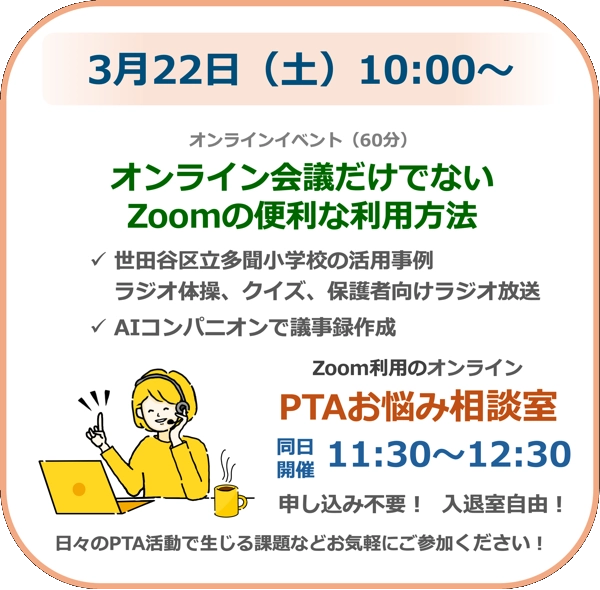

PTA活動に関する裁判例

PTA活動におけるコンプライアンスは大前提です。裁判例の掲載は、PTA関連の訴訟を推奨するものではなく、PTAが、社会の変化にあわせ、自発的に参加したくなる組織へと進化することを願うものです。

熊本PTA裁判 保護者の加入意思

判決では、裁判の前提事実として、PTAが「入退会自由な任意加入団体である」ことを確認

PTAの法的地位についての判断に期待

判決は、黙示のPTA加入に関する合意が成立

熊本地裁判決の概要は、原告が表紙に「わたしたちのPTA」及び学校名が記載されている冊子を受け取り,その後「PTA会費納入袋」の文字と印刷されている納入袋を受け取り、これを使ってPTA会費を支払ったなどのことから、原告保護者と被告PTAの間に黙示のPTA加入に関する合意が成立しているされました。

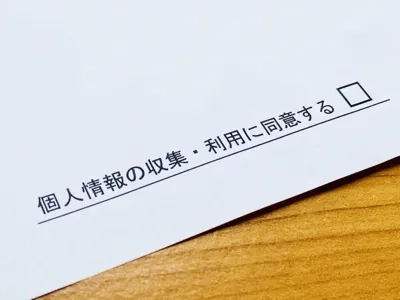

民法では、保証契約や遺言など限られた場合にのみ書面を契約成立の要件とするため、PTA加入については特に書面が必要ではなく、黙示の意思表示により成立しうるというのが当時の判決でした。

事実認定としては、冊子の表紙や1〜5頁に学校に関する情報が記載され、6頁以降にはPTAに関する記述があったため、PTAは小学校から独立した団体であるのに、小学校がPTAを統括しているように保護者を誤信させたことが、判決から判明しています。

控訴審で和解

裁判は、原告の訴えを熊本地方裁判所が棄却したため、控訴となり、2017年2月10日に福岡高等裁判所にて和解が成立しています。

PTAの強制加入について疑問を持ち、裁判へと発展した熊本PTA裁判は、マスコミにも大きく取り上げられ、加入の任意性を周知させるという和解案は全国に広がりました。

- PTAは入会が自由な任意団体であることを認識し、十分に周知すること。

- 請求を放棄すること

- 訴訟費用は各自が負担すること

本件は、公立小学校PTAに対して保護者が提起した訴訟で、保護者が主張した「PTAによる強制加入」の問題に加えて、裁判所がPTAの法的地位についてどのような判断を下すかが注目されました。

しかしながら、判決には「PTAの法的地位に関する一般論」に踏み込んだものはありませんでした。

下記の「保護者が加入意思」が争点となりました。被告PTAも裁判官も任意加入は前提としています。

- 冊子を配ったことで、PTAへの入会申込としていること

- 退会届を提出したことは、PTAに加入していた事実

- 冊子は、小学校がPTAを統括していると誤認させる体裁

コサージュ裁判 未加入者の卒業記念品

平成29年、堺簡易裁判所に当該保護者会を退会したAから新たな訴えが提起された。 保護者会の退会後、Aが非会員であることを理由に卒業式の記念品が受け取れない等の不利益が生じ、精神的苦痛を受けたとして、保護者会と当該私立校の事務長を相手取り計2万円の損害賠償を請求したというのが主な内容だ。 なお、この訴訟はその後、堺簡易裁判所から大阪地方裁判所堺支部に移送されている。そのため、判断を下したのは大阪地方裁判所となっている(大阪地堺支判平成29年8月18日平成28年(ワ)1357号)。PTA未加入者の卒業記念品をめぐる裁判経緯

1987年、堺簡易裁判所に、会費返還裁判の原告だった保護者からPTAに対する新たな提訴がされました。

会費返還裁判の後も、特別給食の費用負担や、卒業式における卒業生への花束ないし記念品の贈呈に関して、保護者とPTAの間では対立があり、子どもの卒業式では、PTAの費用負担で購入したコサージュを巡って、以下の経緯がありました。

- 保護者がPTAの構成員でないことを理由として、PTAが購入したコサージュの配布対象から除外。

- PTAは、退会保護者からのコサージュに関する費用負担の申出を拒絶。

- 退会保護者に対して、PTAからのコサージュ仕様についての教示なし。

- コサージュの仕様については、担任教員が保護者会から仕様の概略を聞き、退会保護者伝えています。結果、退会保護者が独自に調達したコサージュが渡されています。退会保護者の2人目の子ども対する対応の詳細については定かではありません。

裁判の争点

地裁判決は、保護者の請求を棄却

本件は、堺簡裁により大阪地裁堺支部に職権で移送され、2017年の判決は、PTAに違法な侵害行為は認められないとして、保護者の請求は、棄却されました。(大阪地堺支判平成29年8月18日平成28年(ワ)1357号)※以下は筆者の要約

- PTAの行為が悪質かつ悪辣であり、損害賠償が正当化される場合にその請求を認められるものと解される。

- 退会保護者は、その子どもに対してコサージュを配布する義務がPTAにあるというが、他人の子に対して保護者の団体であるPTAがそのような義務を負うものと損害賠償という形で強制されるべきものではない。

- そもそも、保護者は自らコサージュを用意して子どもに渡しているので、退会保護者が主張する損害の前提が存在せず、PTAに違法な侵害行為は認められない。

控訴審の大阪高等裁判所でも棄却

この判決を受け、保護者は「PTAがコサージュの実費負担の申し出を拒否したことは、子どもに対する差別にあたり、憲法14条の平等原則、民法90条の公序良俗、教育基本法4条に違反する」として、2018年に大阪高等裁判所に控訴しています。

裁判所は、これを棄却しています。

(大阪高判平成30年1月25日平成29年(ネ)2223号)※以下は筆者の要約

- 保護者はPTAを退会しPTAの構成員としての地位を失った以上、PTA側には退会した保護者の申し出をすべて受け容れる義務はない。

- PTAが任意団体である以上、構成員の子どもと退会した保護者の子どもとの間で取扱いに差異が生じるのはやむを得ない。

- 一方で、PTAは学校にコサージュの仕様を伝えて、退会保護者が用意できるようにしたのだから、PTAが退会保護者の子どもを差別したことにはあたらない。

- PTAの一連の行為が退会保護者に対して、PTAへの加入を強制するものとも認められない。

高等裁判所における判断は、法の安定、法の下の平等を求める市民的理念からも、類似の事実関係についての裁判においても相応の拘束力を持つと考えられます。

会費返還、卒業記念品と、保護者が二度の裁判に至った理由はわかりませんが、PTAとして慣例的に行われた事を考えさせられる機会だったと思います。

学校ではなく、PTAが記念品を授与している場合、PTAへの加入は任意ですので、会員の子どもが記念品を授与される便宜を受けることも原則任意と考えられます。

保護者の思想信条などによる差別から子どもを守る「子どもの権利条約」に反しているとも考えられますが、保護者がPTAに未加入であることで、子どもが不利な扱いを受けたのではなく、保護者がPTAに加入しているので子どもが有利な扱いを受けたと考えられます。

ただし、法的な問題がないとしても、PTAは、学校の子ども全員のための組織を前提とした対応が望まれます。全員を授与対象としない場合でも、未加入の保護者やその児童・生徒たちに、事前の情報提供を行うなどの配慮は必要です。

PTAによっては、PTA組織とは別に卒業対策(準備)委員会を設けて、卒業対策(準備)費を集金している学校もあります。この場合は、卒業記念品問題は起きにくと考えます。

卒業記念品については、そもそも卒業記念品を保護者が購入するべきなのかの意見もあります。

隠れ教育費として、公費購入との意見もありますが、公費の財源は税金であり、教育委員会から記念品が贈呈されるケースも、つきつめれば保護者が支払っていることと変わりありません。

当協議会の考える未加入者への対応は、以下の通りです。

広報誌や印刷物の配布

未加入者にも加入者と同一の対応が必要であると考えます。

PTA側、未加入者の保護者側、それぞれの立場では、

| PTA | 未加入の保護者に対する広報活動として、PTAの活動目的や内容を知っていただく大切な機会 PTAとしての人的負担軽減(配布、配布しないに関わる対応をなくす) |

| 未加入 保護者 |

配布物を見る見ないは本人の自由 学校やPTAからの情報が得られる一つのツールとして受け取るべき |

PTAが費用負担する事業(イベントや記念品)

未加入者にも公平な機会を提供できるような事前の配慮が必要と考えます。会費への影響も異なるため、未加入者の比率に応じて、対応の検討が必要と考えます。

| 未加入 が少数 |

個別の金銭的負担などを求めず、加入者・未加入者ともに同じ対応が原則 もし、金銭的負担を求める場合には、当該児童・生徒とその保護者に対し、事前に意向を確認 |

| 未加入 が多数 |

事業自体のあり方の見直し、事業中止も選択肢 または、PTA会費で賄う形式から、別組織での受益者負担に切り替え 受益者負担とは、参加希望者からの参加費の事前徴収、記念品希望者募集し一括購入方式など |

PTAとして保険契約

契約の内容にもよりますが、外部からのボランテイアも含め、事前に名簿を用意するなど保険会社の要件にあえば、保険契約による補償が受けられます。補償の範囲についてなど、保険会社や取扱代理店への事前の確認が必要です。

当協議会では、PTA活動として必要とされる補償内容の選択ができることを前提に、PTA加入に関わらず利用いただける保険・補償制度の整備を進めています。

PTA退会者の会費返還をめぐる裁判

私立中学校に在籍する生徒2名の保護者が、退会した私立学校の保護者で構成される保護者会(以下PTA)に対して起こした裁判です。年度途中の年会費返還に関する提訴

- 保護者は、子どもが中学校に入学するのと同時にPTAに入会

- 当初は役員などの職務を引き受け、その後PTAの運営方針に対して疑問を抱き、退会を申し入れ。

- PTAは、年度途中であるためPTA会費の精算が困難であるとして、当該年度の年会費全額を返還。

- 民法第709条(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

判決は、訴訟を提起する必要性に疑問

2014年の堺簡易裁判所の判決内容は、退会保護者は、保護者会に対して自己の計算に基づき必要経費相当分のみを返還すれば足りたはずで、訴訟を提起する必要性に疑問があるとし、訴訟費用については退会保護者の全額負担となっています。(堺簡判平成26年9月19日平成26年(ハ)632号)※以下は筆者の要約

- 必要経費を差し引いた会費の残額の返還が必要であることは、両当事者に争点はなし。

- 退会保護者の計算による会費返還請求は認容されるべきこと。

- 不法行為に基づく慰謝料については判断する必要はなし。

経緯を見ると、退会保護者が計算した金額をPTAに伝えるなどして、必要経費分のみをPTAに返還することが合理的と考えられます。判決でも「提訴の必要性自体に疑問が生ずるとして、訴訟費用は原告側の全額負担」となっており、なぜ裁判を起こしたのかに疑問が残ります。

教員によるPTA会費返還請求

保護者に比べて教員は任意性が担保されていない。教員の任意加入を巡る問題に一石を投じたい。

少額訴訟で会費返還求めたが、通常の民事訴訟に

2023年7月、鹿児島県立高校の教員諭が、鹿児島簡裁にPTA会費返還求める少額訴訟を起こしています。

提訴の内容は、同意がないままPTA会費(月230円)を給与から天引きされたとして、校長と元PTA会長を相手取り、6年分の会費計1万6560円の返還を求めるものです。その後、被告側(学校側)が少額訴訟を民事訴訟へ切り替えをしています。

2023年11月20日付の南日本新聞では、以下の様に報じています。

PTA入会や会費を巡り、教員が提訴するケースは珍しく、学校関係者に波紋が広がる。

これに対しPTAと校長は答弁書や準備書面で、教諭が6年余りの間、会費が明記された給与明細書を毎月受け取りながらも異議を唱えていなかったと反論。

「会員であることを少なくとも黙示的には承認していた」としている。

「これまで払わないといけないものだと思い込んできた」と男性教諭は振り返る。だが、長男の小学校入学を機にPTAへ疑問を抱くようになったという。

「PTAに入るのが当たり前という現状に一石を投じたい」と、裁判を起こした意図に理解を求める。

PTA会則には、保護者、教員の会員資格があるとの表記はありますが、入学や赴任と同時に自動的加入や強制加入であるとの表記はないのが一般的です。

仮に、会員からの会費は強制徴収すると会則に書かれている場合でも、任意加入の団体なので、会則を自動加入や強制加入に変えない限り、会費の強制徴収は難しいと考えます。

今後の裁判で、返金することで判決が確定した場合は、PTAの任意加入、同意書取得が必須であるという流れがより進むと思われます。

鹿児島簡裁は教員の請求を棄却

その後、少額訴訟を被告側(学校側)が民事訴訟に切り替えたため、簡裁で争われていましたが。2024年8月、学校要覧に会則が規定されていることなどを理由に教員の訴えを退けました。

2024年9月5日付の南日本新聞では、以下の様に報じています。

判決で金子進裁判官は、学校要覧に会則が規定されていることなどを挙げ、「PTAが全職員に事前かつ個別に会費の同意を取る義務があるとまでは言えない」と判断した。教諭が会員であった間は「PTA活動の利益を享受した」と指摘。「不当利得返還請求は認められず、不法行為にもあたらない」と訴えを退けた。

教員は保護者以上に、任意加入のハードルがあるのでは考えさせらる判決です。

PTA側にも、保護者だけでなく新任の教員についても加入意思を行うのはすべて確認するのは難しい」との意見もあります。一方で、教員の働き方改革の観点から見れば、会員であることが、会費集金などが教員の負担となっている面もあり、PTAが任意団体であるにもかかわらず、裁判官の判断による判決ではありますが、現状の追認、教員のPTA加入前提のような印象を筆者は感じます。

鹿児島地裁での控訴審へ

教員は、鹿児島簡裁の判決が誤った事実認定に基づくものとして、取り消しを主張し、第二審になっています。

2024年12月4日付の南日本新聞では、以下の様に報じています。

会費の返還を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が3日、鹿児島地裁であった。教諭は鹿児島簡裁の一審判決が誤った認定に基づくものとして取り消しを主張、校長とPTA側は控訴棄却を求めた。

保護者に対する加入意思の確認は少しずつですが広がりつつあり、教員についてもPTAによる意思の確認が行われるよう日がくるのでは思います。もちろん、任意加入ですからPTAに加入しない人が増える可能性もあります。

PTAが、自発的に参加したくなる組織へと進化し、教員の業務の再定義や働き方改革が進んでいくことを期待します。

PTAが学校をサポートしていくことは大切ですが、PTAは単純に「学校のお手伝い」を目的とする団体ではありません。

PTA本来の意義は、「子どもたちのために保護者と学校が話し合う場」であり、その先に「教育課題の共有や解決」「学びと交流」「地域との関係」があります。

少額訴訟の利用事例

PTA関連の問題で、少額訴訟利用に関連した外部サイト記事の紹介です。

【実録】「PTA会費を勝手に引き落とされた」全額返還を求めた父親、結果はいかに?

少額訴訟を前提にした調停申し立ての利用に関する大塚玲子氏の記事(All About ニュース)

意思確認無きPTA会費の引き落としは無効 少額訴訟で返還

学校の校諸費用の引き落とし口座を開設したらPTA会費も勝手に引き落とされていた!

PTA活動のコンプライアンス

少額訴訟とは

少額訴訟の対象

よくある例としては、未払い給与の支払い請求、貸金の返還請求、売掛金の支払請求、交通事故の損害賠償請求、不動産の賃貸借契約における家賃の支払請求や敷金の返還請求などがあります。少額訴訟の特長

- 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別な訴訟手続です。

- 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、利用することができます。

- 原告の言い分が認められる場合でも、分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあります。

- 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます)。

- 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。

- 少額訴訟の判決や和解調書等については、判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料、預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。

- 少額訴訟判決に対する不服申立ては、異議の申立てに限られます(控訴はできません)。異議の申立てにより、裁判官が判決を下し直す場合はあります。

少額訴訟の費用

裁判費用は通常訴訟と同額ですが訴訟額が上限60万円のため印紙代は最大でも6,000円となります。

その他に予納郵券代や交通費などがかかります。

弁護士費用は、原則としては自己負担となっており、少額訴訟で勝訴しても相手に請求できません。

- 通常訴訟は上限がなく、訴訟額が100万円ごとに印紙代も1割ずつ高くなっていくのに加え、弁護士費用などもかかるため少額訴訟に比べ、裁判費用が高額となります。

少額訴訟で注意すべきこと

少額訴訟の判決では、原告側が8〜9割勝訴しているとされますが、注意点もあります。- 被告から少額訴訟ではなく、通常の民事訴訟での審理を希望する旨の申し出があれば、少額訴訟は通常の民事訴訟に移行されます。

- 少額訴訟では控訴が認められていないため、勝訴したときに確定となります。一方で、敗訴した場合も確定判決となります。

- 少額訴訟判決に対する不服申立ては、異議の申立てに限られています。仮に、被告から異議申し立てがあった場合にも、異議後の訴訟の判決に対しては控訴ができません。

学校別実態アンケートを実施しています。

関連情報