地方公共団体に求められる取り組み

学びの多様化学校(不登校特例校)

文部科学大臣が指定した学校

学びの多様化学校とは

学びの多様化学校とは、不登校児童生徒の実態に配慮して、特色ある教科を新設したり、総授業時間数を削減したりするなど、特別の教育課程を編成して教育を実施している学校です。学校教育法施行規則第56条等に基づいて文部科学大臣が指定するもので、一般の小学校、中学校、高等学校等と同じく卒業資格を得ることができます。

不登校特例校は、子どもたちの目線に立った名称とするため、2023年8月31日に「学びの多様化学校」へ変更されています。文部科学省では、小中高校の不登校の児童・生徒の数が急増していることを背景に、不登校特例校の設置を促進しています。

学びの多様化学校の設置促進の経緯

2005年7月6日に、教育課程の特例を認める学校として、不登校特例校が文部科学省によって設定されました。

この制度の主な目的は、学びの場における多様性を認め、不登校や学校生活において困難を抱える児童・生徒、すべての子どもたちが等しく学びの機会を得られるように、整備することにあります。

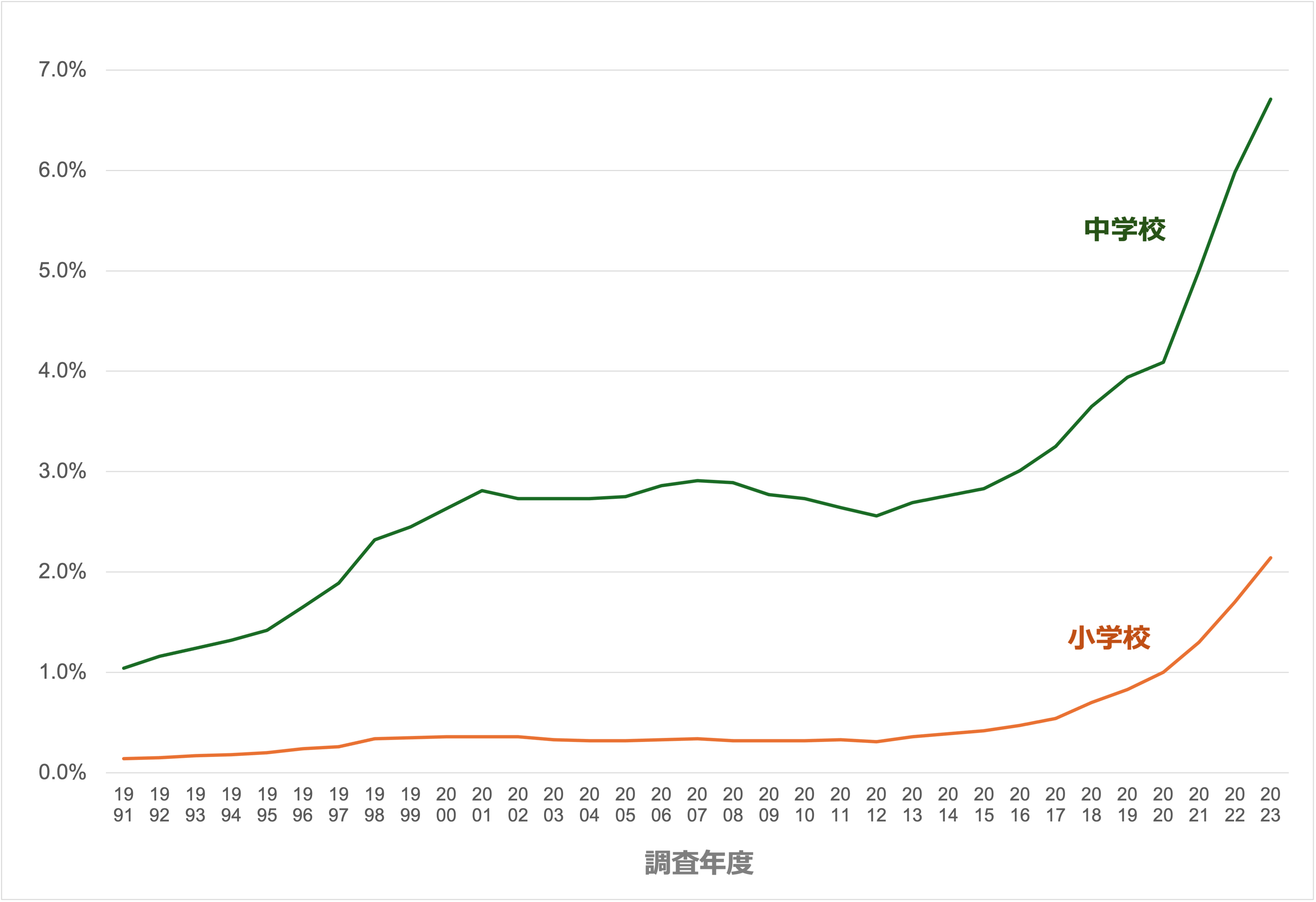

2023年度に全国の国公私立小中学校で「不登校」と判断された児童や生徒は、前年度から15.9%(4万7434人)増の346,482人となり、過去最多を更新しています。

このうち、小学生が130,370人で10年前の約5倍に、中学生が216,112人で10年前の2.2倍に、それぞれ増えています。高校生も3年連続で増加しており、68,770人となっています。

一方で、学校内外の専門機関等で相談・指導を受けていない児童生徒数は約11万4千人に上っており、子どもたちのSOSを受け止め、外部の関係機関等と連携してきめ細やかな対応をすることが求められています。

不登校とは、病気や経済的理由ではない要因で、年間30日以上登校しない状況です。

不登校の割合をみると、小学校 2.14%は、47人にひとり、中学校 6.71%は、14人にひとりになります。

不登校特例校は、子どもたちの目線に立った名称とするため、2023年8月31日に「学びの多様化学校」へ変更されています。

不登校児童・生徒の割合

学びの多様化学校の特徴

- 学校教育法施行規則に基づいて設置されており、卒業資格を得ることができる

- 教育課程の基準によらずに、特色あるカリキュラムを編成

- 特授業時間を減らすこと、柔軟にカリキュラムを組むことなどができる学校

- 一人ひとりに向き合った支援を行うことが目的

- 「教育課程の基準によらず」といっても、学習指導要領等を無視していいという意味ではなく、憲法や教育基本法の理念を踏まえ、学校教育法に定める学校教育の目標の達成に努めなければなりません。

また、対象となる児童・生徒の範囲や、具体的な教育課程の編成についても、さまざまな留意事項が付されています。

学びの多様化学校とフリースクール

学びの多様化学校

- 学校教育法施行規則第56条又は第86条に基づき、文部科学大臣が指定した学校です。

- 不登校の児童・生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することができます。

- 2025年3月時点では、全国に58校設置されています。

- 居住地によって通えない児童・生徒がいることが課題となっています。

フリースクール

- 一般に不登校の児童・生徒を対象として、学習活動や教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設・団体の一つです。

- 民間の自主性・主体性のもとに設置・運営されています

- 2015年度に文部科学省が実施した調査では、全国で474の団体・施設が確認されています。

現在の学校単位で独自のカリキュラム編成から、一人ひとりの状況に応じて、個別に教育カリキュラムを編成できる特例制度を新設する方針で、教科の学習内容を絞ったり、下の学年の内容を学び直しに対応したり、年間授業時間数を短くすることも可能にするとされています。また、特定分野において特異な才能のある児童生徒についても、個別の指導計画を作成できる仕組みを提案しています。

学びの多様化学校が推進される背景

学びの多様化学校が推進されてきた背景には、3つのポイントがあります。- 不登校の児童生徒数の増加に対応しようとする文部科学省の対策

- 内閣府が主導した規制緩和の流れ

- 教育機会確保法と教育振興基本計画

1. 文部科学省の対策

1970年代後半から増加し始めた不登校について、文部科学省は対策を講じてきましたが、前述のように不登校の児童生徒数はここ数年間で急増しています。- スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)の導入

- 教育支援センター(適応指導教室)の設置

… 登校児童生徒の学習支援やカウンセリングを行うために、通っている学校以外の場所に設けられた教室で、教員免許を有する職員や心理系の資格を有するスタッフを配置

2. 規制緩和の流れ

- 2002年

- 小泉内閣による、停滞する経済の活性化と地方分権の推進を図ることを狙いとした構造改革特別区域法の制定

- 2004年

- 上記の特例措置の一つとして「不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課程弾力化事業」を閣議決定

- 2005年

- 構造改革特別区域法の定める手続きによらずに、教育課程弾力化事業を実施できるよう、学校教育法施行規則の一部を改正、不登校特例校として全国での設置が可能に

3. 教育機会確保法と教育振興基本計画

2016年に制定された教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)により、不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保が求められ、その一つとして、不登校特例校の一斉の設置の促進に向けて、設置の申請に係る指導支援や効果的な取り組み事例の紹介などを行う取り組みが始まりました。

その後、同法の方針に基づき2023年6月に閣議決定された教育振興基本計画においては、各都道府県・政令指定都市で不登校特例校の1校以上の設置、ならびに将来的には全国で300校の設置を目指すとされています。

2023年3月の「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」の中では、「不登校特例校」の名称について、より子どもたちの目線に立った相応しいものにすることなり、同年8月31日に「不登校特例校」は、「学びの多様化学校」という名称にすることになりました。

「教育機会確保法」の学びの多様化学校に関する条文は、下記のように書かれており、第10条においては、国及び地方公共団体が学びの多様化学校の整備及び学びの多様化学校における教育の充実のために必要な措置を講ずることが努力義務とされています。

これを受け、地方公共団体においては、「学びの多様化学校を新たに設置すること」「学びの多様化学校を既に設置している場合は、その教育の充実を図ること」などに取り組むことが求められています。

第十条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

学びの多様化学校の設置状況

2023年6月の教育振興基本計画では「学びの多様化学校」を全国に300校設置を目指すとされおり、2023年度は24校でしたが、2024年4月には、16都道府県(12都県、7政令市)で35校、2025年時点では、全国に58校の設置となっています。

学びの多様化学校の区分

学びの多様化学校は設立形態に応じて下記の4区分があり、政令市など都市部を中心に新しい学校の開設はハードルが高く、分教室型で設置が多くなっています。

| 学校型 | 独立して設置されるタイプ |

|---|---|

| 分校型 | 母体となる本校と分離して設置されるタイプ |

| 分教室型 | 一般の小・中学校を母体とする本校をもち、一部の学級のみを学びの多様化学校として指定 |

| コース指定型 | 高校において特定のコースを学びの多様化学校として指定するタイプ |

1.学校型

| 学校名、分校名/コース名 | 所在地 | 学校の管理機関 | 指定年 |

|---|---|---|---|

| 八王子市立高尾山学園小学部・中学部 | 東京都八王子市 | 教育委員会 | 2004 |

| 京都市立洛風中学校 | 京都府京都市 | 教育委員会 | 2004 |

| 星槎中学校 | 神奈川県横浜市 | 学校法人国際学園 | 2005 |

| 東京シューレ葛飾中学校 | 東京都葛飾区 | 学校法人東京シューレ学園 | 2007 |

| 京都市立洛友中学校 | 京都府京都市 | 教育委員会 | 2007 |

| 星槎名古屋中学校 | 愛知県名古屋市 | 学校法人国際学園 | 2012 |

| 星槎もみじ中学校 | 北海道札幌市 | 学校法人国際学園 | 2014 |

| 西濃学園中学校 | 岐阜県揖斐郡 | 学校法人西濃学園 | 2017 |

| 東京シューレ江戸川小学校 | 東京都江戸川区 | 学校法人東京シューレ学園 | 2020 |

| 星槎高等学校 | 神奈川県横浜市 | 学校法人国際学園 | 2020 |

| 岐阜市立草潤中学校 | 岐阜県岐阜市 | 教育委員会 | 2021 |

| 白石市立白石南小学校・白石市立白石南中学校 | 宮城県白石市 | 教育委員会 | 2022 |

| ろりぽっぷ学園小学校 | 宮城県仙台市 | 学校法人ろりぽっぷ学園 | 2022 |

| 東京みらい中学校 | 東京都足立区 | 学校法人三幸学園 | 2023 |

| 生野学園高等学校 | 兵庫県朝来市 | 学校法人生野学園 | 2023 |

| 大阪市立心和中学校 | 大阪府大阪市 | 教育委員会 | 2023 |

| 玖珠町立くす若草小中学校 | 大分県玖珠町 | 教育委員会 | 2023 |

| 上山市立西郷小学校・上山市立西郷中学校 | 山形県上山市 | 教育委員会 | 2024 |

| 三重県立みえ四葉ヶ咲中学校 | 三重県津市 | 三重県教育委員会 | 2024 |

| 生野学園中学校 | 兵庫県朝来市 | 学校法人生野学園 | 2024 |

| 福岡市立百道松原中学校(昼間部) | 福岡県福岡市 | 教育委員会 | 2024 |

| 宮崎市立ひなた中学校 | 宮崎県宮崎市 | 教育委員会 | 2024 |

2.分校型

| 学校名/分校名 | 所在地 | 学校の管理機関 | 指定年 |

|---|---|---|---|

| 大牟田市立宅峰中学校 ほしぞら分校 |

福岡県大牟田市 | 教育委員会 | 2023 |

| 鎌倉市立御成中学校 鎌倉市立由比ガ浜中学校 |

神奈川県鎌倉市 | 教育委員会 | 2024 |

| 神戸市立湊翔楠中学校 通称:みらいポート |

兵庫県神戸市 | 教育委員会 | 2024 |

| 宇美町立原田小学校 ハピネス分校 |

福岡県宇美町 | 教育委員会 | 2024 |

| 宇美町立宇美南中学校 ハピネス分校 |

福岡県宇美町 | 教育委員会 | 2024 |

3.分教室型

| 学校名/分教室名 | 所在地 | 学校の管理機関 | 指定年 |

|---|---|---|---|

| 調布市立第七中学校 はしうち教室 |

東京都調布市 | 教育委員会 | 2018 |

| 福生市立福生第一中学校 7組 |

東京都福生市 | 教育委員会 | 2020 |

| 大田区立御園中学校 みらい学園 |

東京都大田区 | 教育委員会 | 2021 |

| 宮城県富谷市立富谷中学校 西成田教室 |

宮城県富谷市 | 教育委員会 | 2022 |

| 大和市立引地台中学校 | 神奈川県大和市 | 教育委員会 | 2022 |

| 三豊市立高瀬中学校 | 香川県三豊市 | 教育委員会 | 2022 |

| 世田谷区立世田谷中学校 ねいろ |

東京都世田谷区 | 教育委員会 | 2022 |

| 大和郡山市立郡山北小学校 ASU |

奈良県大和郡山市 | 教育委員会 | 2023 |

| 大和郡山市立郡山中学校 ASU |

奈良県大和郡山市 | 教育委員会 | 2023 |

| 大田区立大森第四小学校 学びの多様化学校分教室みらい学園初等部 |

東京都大田区 | 教育委員会 | 2024 |

| 北方町立北学園 特例教室「オンリー1」 |

岐阜県北方町 | 教育委員会 | 2024 |

| 高山市立宮中学校 学びの多様化教室「にじ色」 |

岐阜県高山市 | 教育委員会 | 2024 |

| 延岡市立南浦中学校 学びの多様化学校分教室「熊野江教室」 |

宮崎県延岡市 | 教育委員会 | 2024 |

| 棚倉町立棚倉中学校 | 福島県棚倉町 | 教育委員会 | 2025 |

| リリーベール小学校 リリーガーデン |

茨城県水戸市 | 学校法人リリー文化学園 | 2025 |

| 習志野市立袖ヶ浦西小学校 | 千葉県習志野市 | 教育委員会 | 2025 |

| 浦安市立浦安中学校 UMI |

千葉県浦安市 | 教育委員会 | 2025 |

| 港区立小中一貫教育校御成門学園御成門中学校 | 東京都港区 | 教育委員会 | 2025 |

| 町田市立山崎中学校 学びの多様化学校分教室「ゆめのき」 |

東京都町田市 | 教育委員会 | 2025 |

| 府中市立浅間中学校 学びの多様化学校「かがやき」 |

東京都府中市 | 教育委員会 | 2025 |

| 美作市立作東中学校 学びの多様化学校樸学園 |

岡山県美作市 | 教育委員会 | 2025 |

| 東表中学校 西原教室、与那原教室、南風原教室、津嘉山教室、八重瀬教室 |

沖縄県内5箇所 | 学校法人雙星舎 | 2025 |

4.コース指定型

| 学校名/コース名 | 所在地 | 学校の管理機関 | 指定年 |

|---|---|---|---|

| 鹿児島城西高等学校 ドリームコース |

鹿児島県日置市 | 学校法人日章学園 | 2006 |

| NHK学園高等学校 ライフデザインコース |

東京都国立市 | 学校法人NHK学園 | 2008 |

| 精華高等学校 フリーアカデミーコース |

大阪府堺市 | 学校法人精華作学園 | 2024 |

| 岡山県美作高等学校 普通科 Bloomコース |

岡山県津山市 | 学校法人美作学園 | 2024 |

| 星槎国際高等学校 通信制課程リベラルアーツコース |

北海道札幌市 | 学校法人国際学園 | 2025 |

| 秋田修英高等学校 全日制課程ステップUPコース |

秋田県大仙市 | 学校法人杉澤学園 | 2025 |

| 福岡海星女子学院高等学校 ブライトコース |

福岡県福岡市 | 学校法人福岡海星女子学院 | 2025 |

| 福岡県立小郡高等学校(普通科) みらい創造コース |

福岡県小郡市 | 教育委員会 | 2025 |

| 慶成高等学校(普通科) 至誠コース |

福岡県北九州市 | 学校法人専修学園 | 2025 |

学びの多様化学校の事例

児童・生徒が学びたいと思ったときに多様な学びに出会えることや、個々のニーズに応じた受け皿となることが求められていることから、学びの多様化学校には、学校により様々な特色があります。

一般的な事例としては、以下のような特色があります。

- 年間の授業時間数は、学習指導要領に縛られず、通常よりも少ない … 標準授業時間数が小4~中3で1000時間程度のところ、750時間程度など

- クラス担任は2人とし、男女を組み合わせる

- 授業は習熟度別に行われ、自分の学力に最も適したクラスで授業を受けられる

- 集団に入りづらいときに使用できる個別スペースを用意

- コミュニケーション能力の向上をめざし、ソーシャルスキルトレーニングの授業を実施

- 朝の時間や放課後のゆとりを考え、午前2時間、午後2時間を基本とする

- ラッシュ時間や地元学校の登校時間と重ならないよう登校時刻を設定

- 音楽・美術・技術・家庭を統合したクリエイティブな授業を設置

- オンライン授業配信を行い、登校できなくても学びを続けられるような環境を整備

- 給食はなし、お弁当は学校内のどこで食べてもよい

- 1日の最後は掃除ではなく、個別担任との短い面談

- 校外学習などの体験型学習を年4回以上実施

八王子市立高尾山学園(学校型)

学校概要

管理機関は東京都八王子市教育委員会、2004年4月開校特別な教育課程の概要

- 総時数750時間程度に行事等(70〜85時間程度)を含めると、通常の教育課程に比べ約2割削減

- 全学年(小4〜中3)の総合的な学習において、「講座学習」として教科にとらわれない個々の関心・意欲に応じた体験的な授業内容(スポーツ系・文化系・ものづくり系等)を週4時間設定

- 学園四季祭」として、社会体験・自然体験・生活体験を中心とした校外を含めた体験学習を年4回実施する他、地域交流学習や職業体験などを実施

- 中学2・3年生は、個別学習のB(Basic)コースと一斉授業で学ぶC(Challenge)コースから、自分に合った学び方を選択できるコース選択制

- 社会において人とかかわる力の基礎を養うために、ソーシャルスキルトレーニングの手法を活用したSSP(ソーシャルスキルアップトレーニング)を実施

不登校生徒等の実態に配慮した工夫

- 高尾山学園を目指す児童・生徒がはじめに通う場として、市教委が運営する適応指導教室「やまゆり」が校内に設置されており、高尾山学園へのゆるやかな転学を支援している。

- 定員は設けず、やまゆりへの通級体験を通して転学への準備状態が整った者から毎月転入できるしくみとし、個々の児童生徒のペースで転入学が可能な体制を取っている。

- 授業に参加する気持ちが整っていない時には、教室以外の居場所である「プレイルーム」や「相談室」、「保健室」で、いつでも支援が受けられる体制を取っている。スクールソーシャルワーカーや心理相談員を配置した市教委所管の登校支援室を学園内に設置し、連携した支援体制を取っている。

- 発達特性から対人関係やコミュニケーションなどに困難さを抱えている児童生徒が利用できる特別支援教室(きよたき)が設置されており、個々の特性に応じた指導・支援を行っている。

富谷市立富谷中学校 西成田教室

学校概要

管理機関は宮城県富谷市教育委員会、2022年4月開校西成田コミュニティーセンター内に設置の分教室型

特別な教育課程の概要

- 8:50登校、15:30下校、午前3時間、午後3時間

- 一コマ50分授業

- 総授業時数の削減は行わない。

- 国語、社会、音楽、美術の授業時数の削減を行う。

- 第1学年から第3学年までの全ての学年において、総合的な学習の時間を105時間に設定し、総合的・横断的な学習を行う。

- 自然豊かな環境と、市民団体及び富谷ユネスコ協会の協力体制を強みに、ユネスコスクールとしてSDGsの達成を大きな目標として、生徒一人一人が掲げたテーマに対して、探究的な学習を進めるために総合的な学習の時間を多く設定

不登校生徒等の実態に配慮した工夫

- 本校の富谷中学校から、音楽、美術、家庭などの教員が来校し実技教科の指導の充実を図っている。

- 市民団体及び富谷ユネスコ協会と連携し、ゲストティーチャー等の派遣を通して、SDGsの達成に向けた学習活動の推進を図っている。

- 市デマンド型交通を生徒用の送迎バスとして活用し、保護者の負担軽減を図っている。

三豊市立高瀬中学校

学校概要

管理機関は香川県三豊市教育委員会、2022年4月開校夜間学級内に設置

特別な教育課程の概要

- 三豊市立高瀬中学校夜間学級で行う学びの多様化学校。教室は分かれておらず、授業も夜間学級の生徒とともに受ける。

- 夜間学級の3つあるコースのうち学齢期の生徒(つまりは夜間学級で、学びの多様化学校の教育課程で学ぶ生徒)は、標準コースに所属し、学齢期の学年に対応する学年に籍を置くが、前籍校や保護者との面談、本人の希望や履修状況などを鑑みて、より適した学年の授業を受けることもできる。

- 学びの多様化学校の生徒においては、登校前の0時間目(16:45~17:25)を設定し、週3時間、学齢期生徒だけのための授業を行う。そのうち2時間を「ひなの時間」とし、小学校の学習内容の学び直し等、個に応じた学習支援を行う。学びの多様化学校の生徒のみの時間であるため、より少人数の指導が可能

不登校生徒等の実態に配慮した工夫

- 夜間学級であるため、生徒の体調面や安全面について十分に配慮する。

- 生徒用玄関や靴箱、自転車置き場は昼間部の生徒と別にする。

- 登下校、特に下校は午後9時頃となるため保護者等の送迎とする。

- 定期テストは原則実施しないが、高校進学等を目指す場合は、評価方法を検討のうえ、進路指導に反映させている。

- 学校給食の実施は現在のところなし。

- 幅広い年齢層の学齢経過者が自ら学ぶ姿を目にすることで、相互の違いを知り、自分自身を見つめる機会になるよう、多くの授業を学齢経過者と一緒に学ぶ。

さいたま市の新設校

さいたま市が目指す「学びの多様化学校」

「学びの多様化学校」とは、不登校児童生徒の実態に配慮した特別な教育課程を編成して教育を実施する文部科学省指定の(学校教育法第1条に定められた)学校で、2026年4月開校予定です。設置の背景

不登校等児童生徒支援センター(Growth)2022〜2025年度 Growthによる支援 … 所属校の学びを支援所属学校では、Growthの子どもの状況を確認し、評価を実施

- 2D・3Dメタバースを活用した支援

- 体験学習等のリアルな交流

- ここで勉強して、学力をつけたい

- 進路について多くの選択肢を得たい

- 今いる仲間と一緒に卒業したい

新たな学びの選択肢として、Growthの実績を生かした「学びの多様化学校」を設置

学びの多様化学校の概要

| 目的 | 不登校等児童生徒一人ひとりに応じた多様な支援を保障し、児童生徒が学力やコミュニケーション能力を身に付けることで、社会的自立を目指す。 |

|---|---|

| 校種・形態 | 小中一貫型小学校・中学校 |

| 教育課程 | 特別に編成された教育課程 |

| 対象 | 原則学校を年間30日以上欠席している、もしくは、していた児童生徒 |

| 校舎 | 本校(さいたま市立教育研究所の一部)及び6か所のキャンパス(教育相談室の一室) |

学びの多様化学校の特色

特色1:自分らしく学べる新設教科「未来工房」

- 音楽、図画工作・美術、体育・保健体育、技術・家庭の内容を関連付けた学習の時間を設定

- メンタルヘルス予防教育プログラムである「こころの時間」を設定

- 自分の好きなことや興味・関心のあることに没入できる時間を設定

- 先端技術を活用した探究的な学びの時間を設定

特色2:いつでもどこでも学びにアクセス

- 本校またはキャンパスでも、家でも学ぶことができる

- メタバース等を活用して、いつでも学ぶことができる

特色3:安心できる居場所

- 公認心理師や精神保健福祉士などの専門職にいつでも相談できる環境

- 多様な進路選択ができる環境

開校後の学びの選択肢

さいたま市教育委員会では、「学びの多様化学校」による支援とともに、一人ひとりのニーズに応じた多様な学びの場を保障するため、学校・教育相談室・学びの多様化学校という3つの選択肢を用意しています。学校

① 多くの児童生徒が安心して学ぶ場・生活の場② 校内教育支援センター(Solaるーむ)… 学校には行けるが教室に入りづらい児童生徒の居場所

教育相談室 … 教育支援センター

③ 学校には行けないが、通室により、主に対面で学びたい児童生徒の居場所※2026年度からTeamsによるオンライン学習を追加

学びの多様化学校

④ 不登校等児童生徒一人ひとりの実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく学ぶ場・生活の場 2D、3Dメタバース + 対面による指導学びの多様化学校で知っておくべきこと

学びの多様化学校のポイント

少人数指導

学びの多様化学校は、一般的な公立の小中学校や高校と比べると、児童や生徒の人数が少ない傾向が、多くても1学級あたり30人未満で、人数が少ない学級では数名の場合もあります。授業時間が少ない

学びの多様化学校は、学習指導要領で定められた標準授業時数の拘束を受けないため授業数や授業時間を設定できます。学校により異なりますが、標準授業時数の3/4程度の場合が一般的です。体験型授業

教室での勉強だけでなく、実習や体験学習など、体験型の授業を実施しているところも多く存在します。より多くの体験型授業を経験することで、活動意欲や自立心を持てるようにすることを意図しています。個々に寄り添う学習方法

学びの多様化学校は少人数指導が特徴であり、教員ひとりに対する児童・生徒数が少ないため、個々に寄り添い、得意な面や苦手な面に注力した教育をすることも可能です。また、勉強以外をサポートする専門家やスタッフが在籍している学校も数多くあります。フリースクールとの違い

学びの多様化学校もフリースクールも、不登校児童生徒の受け皿となっている点では同じですが、異なる点もありますフリースクールは民間団体が運営する教育機関ですが、文部科学大臣指定の学校ではないため、学びの多様化学校とは、在籍校(籍を置く学校)や出欠の取扱い条件が異なります。

在籍校

フリースクールを利用する場合は、元の学校が在籍校として扱われます。一方、学びの多様化学校に通う場合は、元の学校からの転校手続きが必要となり、在籍校は、学びの多様化学校となります。

出席の取扱い

学びの多様化学校に通う場合は出席扱いとなりますが、フリースクールを利用する場合は出席扱いとはなりません。ただし、2019元年に文部科学省によって「一定の条件を満たす場合には出席扱いにできる」と通知が出されていますので、学校と教育委員会が認めた場合には、フリースクールへの出席が学校の出席として扱われます。学びの多様化学校の授業料

授業料の有無は、基本的には公私立や義務教育かどうかによって異なります。免制度や入学給付金制度を設けている学校も存在するなど、学校毎に学費や制度は異なるため、条件を確認したうえで入学先を決めることが重要です。学費無償化や助成制度拡充の流れが進む中、参考としての情報です。

| 区分 | 学校種 | 学費 | 授業料 | 授業料以外 |

|---|---|---|---|---|

| 公立 | 小中学校 | 無償 | ||

| 高校 | 有償 | |||

| 私立 | 小学校 | 有償 | ー | |

| 中学校 | 有償 | 476,000円 | 入学金・設備費等 294,000円 | |

| 高校 | 有償 | 374,600円 | ||

高校受験

中学校に不登校の場合、全日制高校への進学を不安に感じる場合もあると思います。現実的には、出席日数と内申点を重視する高校への受験にはハードルがある場合もあります。。ただし、受験時の試験の点数を重視している高校や、別に不登校生徒枠を設けている高校も存在します。今後の取り組み

文部科学省の「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」では、不登校により学びにアクセスできない子どもたちをゼロにすることを目指し、次の3つのプランを取りまとめています。- 不登校児童生徒全員が、学びたいと思ったときに学べる環境を整える

- 心の小さなSOSを見逃さない

- 学校の風土の「見える化」通して、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする

文部科学大臣メッセージ

また、2023年3月のCOCOLOプランにおいて永岡文部科学大臣は、以下のように述べています。

今回のプランを実現するためには、行政だけでなく、学校、地域社会、各ご家庭、NPO、フリースクール関係者等が、相互に理解や連携をしながら、子供たちのためにそれぞれの持ち場で取組を進めることが必要です。

文部科学省では、支援が必要な子供たちが学びにつながれるようにすることと、全ての学校を誰もが安心して学べる場に変えることを、今すぐできる取組から速やかに実行していきます。必要な支援は子供たち一人一人の状況によって異なるため、こども家庭庁や地方公共団体、学校等とも連携して、一人一人に応じた多様な支援を行っていきます。

不登校となっても学びを継続し社会で活躍できるよう、私自身が先頭に立ち、子供の学びに携わる全ての関係者とともに、取り組んでまいります。

全国に300校設置、各都道府県・政令市に1校設置は理想的ですが、進捗状況には難しい状況が伺えます。

教員の数や志願者が減る中での、学びの多様化学校に従事する教職員の確保も課題や、ハコ物を作る財政的な負担など要因が考えられます。また、地方などにおける通学距離や通学手段も大きな課題であり「都市部と地方での支援の格差」に対する対策も望まれます。

学びの多様化学校従事者に対する教員免許状の弾力化や、分教室型やコース指定型の積極的運用などは検討すべき課題と考えます。

学びの多様化学校による対策は必要ですが、学校において「不登校の子を出さないような新しい学びの形」についての探究が前提と考えます。

関連情報