何らかの理由で学校に通えない子どもを対象に

学習や生活などの支援を行う民間の施設

フリースクール

文部科学省によるQ&A

- Q.

- 不登校とは学校に行かないことだから、よくないことなんですか?

- A.

- 不登校は、取り巻く環境によっては、どの子どもにも起こりうるものと考えています。

不登校は決して問題行動でありません。そのため、不登校の子どもの支援を行う際は、そのように受け取られないように、子どもの最善の利益を最優先に行うことが求められます。

- Q.

- 支援の際には何が大切ですか?

- A.

- 支援の際は、登校をすることだけを求めるのではなく、子どもが自分の進路を自ら考え、社会的に自立することを目指すことが大切です。

- Q.

- いじめられていて学校に行くのが辛いのですが、学校を休んでもいいのですか?

でも・・・勉強が遅れるのは不安です。

- A.

- 「教育機会確保法」では、「多様で適切な学習活動の重要性」や「個々の不登校児童生徒の休養の必要性」について規定されており、国や、地方公共団体は、子どもの状況に応じた学習活動等が行われるよう支援を行うことが求められています。

また、いじめられている子どもの緊急避難としての欠席が弾力的に認められてもよく、そのような場合には、その後の学習に支障がないように配慮するよう、文部科学省は都道府県教育委員会等に求めています。

- Q.

- 不登校の子どもに対してどんな支援がありますか?

- A.

- 例えば、先生以外にも、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどに相談することができます。

また、現在通っている学校に行くことが難しい場合に、教育支援センター(適応指導教室)や民間の団体(フリースクール)に行っている不登校の子どももいます。

さらに、不登校の子どものために特別のカリキュラムを持つ学校に通うという選択肢もあります。

- Q.

- フリースクールってなんですか?

- A.

- 一般に、不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設を言います。

その規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体性の下に設置・運営されています。平成27年度に文部科学省が実施した調査では、全国で474の団体・施設が確認されました。

- Q.

- なかなか外に出られない不登校の子どもへの支援はどうしたらいいですか?

- A.

- 家庭にいる不登校の子どもに対する必要な情報提供や助言、ICTなどを通じた支援、家庭訪問による支援などがあります。

- Q.

- 学校に戻りたくなってきました。でも、居場所はあるのでしょうか …。

- A.

- x不登校の子どもが登校した際には、温かい雰囲気で迎え入れられるよう配慮するとともに、保健室、相談室や学校図書館なども活用しつつ、安心して学校生活を送ることができるようそれぞれの状況に応じた支援を行うよう、文部科学省は都道府県教育委員会等に求めています。

不登校を経験していても、後に高校や大学に進学したり、就職したりするなど、社会的に自立している方はいますし、それを支えてくれる団体もたくさんあります。

一人で抱え込まず、支援を求めてみてください。

校内教育支援センターによる取組

校内教育支援センターとは

空き教室を活用して学校内で不登校の児童生徒をサポートする「校内教育支援センター」は「校内フリースクール」「スペシャルサポートルーム」などとも呼ばれ、クラスの中に入れない子どもの居場所を確保することを目的としています。

教員や支援員は、スクールカウンセラーらと連携しながら、児童・生徒が自分のペースで生活や学習ができるよう支援しています。

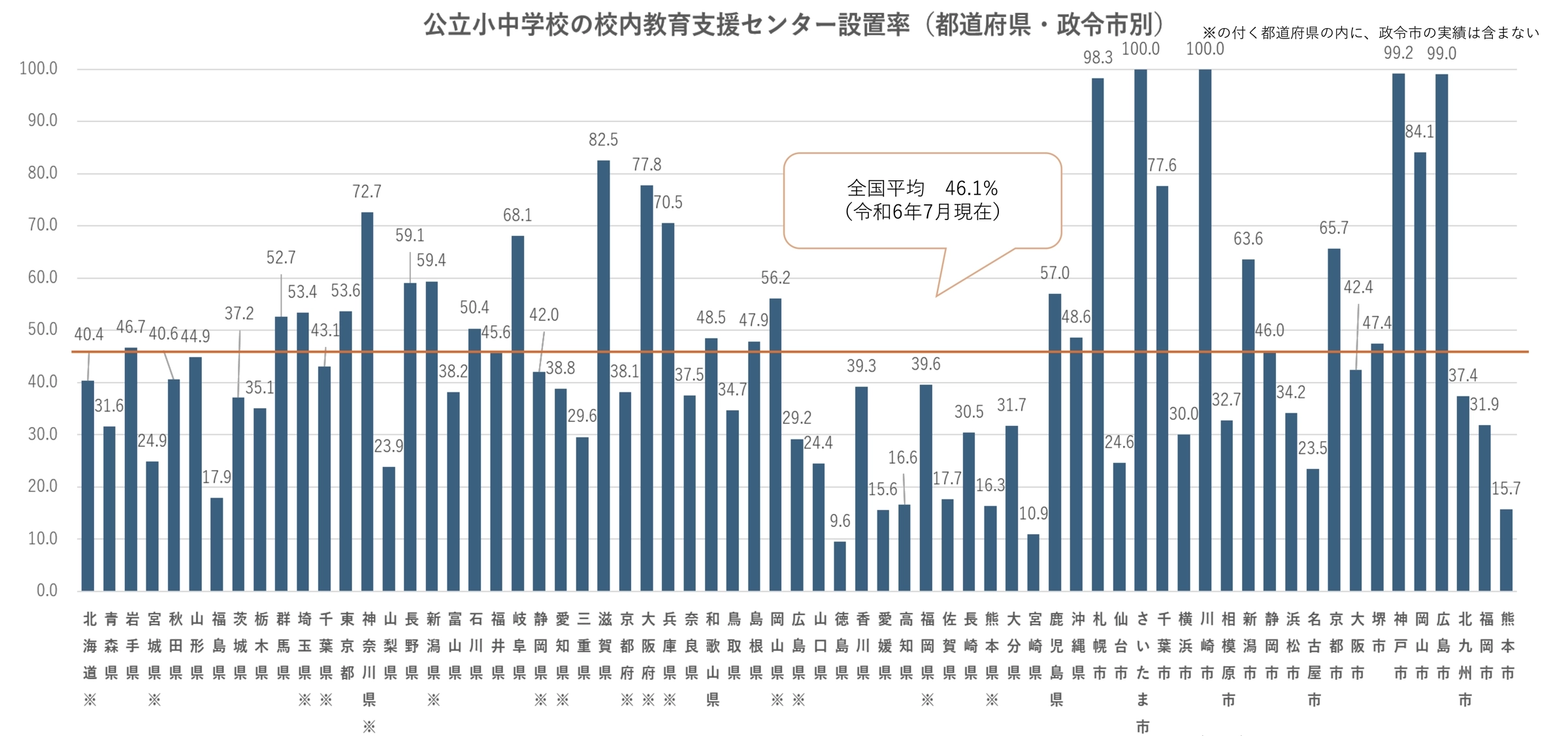

全国での設置状況

文部科学省によると「校内教育支援センター」の全国の公立小中学校での設置率は、2024年7月時点で46.1%(1万2712校)となっています。校種別に見ると、公立小中学校約2万7千校の設置数(設置率)は、小学校6,643校(35.9%)、中学校6,069校(66.9%)となっています。

不登校の子どもが最多になる中、徐々に「居場所」の整備が進んでいますが、地域によるばらつきが大き胃のが現状です。さいたま市と川崎市は設置率が100%ですが、宮崎県は10.9%、徳島県は9.6%となっています。

校内教育支援センター 設置状況

校内教育支援センターでのICT活用

ICT端末を活用し校内教育支援センターと教室とをつなぐことで、より効果的に学びの継続を実践することができるとされています。例えば、校内教育支援センターで過ごしている児童・生徒に対し、所属する教室での授業をライブ配信したり、クラウド利用で後から視聴することも可能です。

また、eラーニングやロイロノート、Google Classroomなどの各種ツールを活用した課題提出やオンラインでの授業参加も可能です。

1人1台端末の整備が進む中、ICT利活用での不登校児童・生徒等への支援策は広がっています。

魅力ある学校環境整備による不登校の未然防止への取組が前提となりますが、ICT端末を積極的に活用した上での校内教育支援センターの運用も必要な取組であると考えます。

文部科学省では、保護者からの声などを受け、2019年度に「適応指導教室」から「教育支援センター」に名称変更しています。改称は進んでいますが、一部の自治体では、適応指導教室のままの場合もあります。また、教育支援センターは、校内教育支援センターや、教育センターなどに設置される教育支援センターを含めた総称です。

不登校児童生徒等に対する指導を行うために教育委員会及び首長部局が、集団生活への適応や情緒の安定、基礎学力の補充等のため、児童生徒の在籍校と連携をとりつつ、組織的、計画的な支援を行う組織として設置したものです。

教育支援センターにおける活動例

- カウンセリング等を通じた教育相談活動(カウンセリング、グループ面接)

- 教科学習の指導(児童生徒が自分で立てた学習計画に沿った学習支援)

- 自然体験や社会体験等を通じた体験活動 (自然の中での宿泊キャンプ、ボランティア活動等)

- グループ活動(陶芸、調理実習、手芸、ゲーム、軽スポーツ等)

フリースクールとは

フリースクールとは民間の教育施設で、何らかの理由から学校に行くことができない、行かない、行きたくても行けない子どもが、小学校・中学校・高校の代わりに過ごす場所です

不登校やひきこもりをはじめ、軽度の発達障害、身体障害、知的障害などの事情を抱えるたくさんの子どもたちを受け入れ、学習や生活などの支援を提供します。

個人経営、NPO法人やボランティア団体など運営は様々です。スクールにより方針や教育理念の違いによって形態も異なり、かかる費用も一様ではありません。また、学校のようなカリキュラムの設定がないいため、子ども一人ひとりの状況や学力などにあわせて支援を提供するのが基本です。共通するのは、子どもたちの主体性を尊重しているところと言えます。

フリースクールと学校を比べると

対象年齢

フリースクールには、小学生から中学生、高校生のみを受け入れている施設もあれば、20歳ほどの社会人も通えるスクールもあります。一般的には入学のための資格や受けるべき試験などもありません。

学びのスタイル

学校では学習指導要領に則った学年ごとの授業時間数が決められていますが、フリースクールでの学習内容は子どもにあわせて一人一人異なり、学習の遅れがある場合は前の学年に戻っての学習など丁寧な指導が行われます。活動・授業内容

フリースクールの最大の特徴が、その日の活動内容を本人が決められることです。定められたメニューや授業内容がある施設もありますが、子ども本人が選べる場合が一般的です。また、学校では定められた規則があるのが一般的ですが、子どもの主体性を大切にするフリースクールでは、子どもたちが話し合ってさまざまなルールを作っていくことが多いようです。

個別学習や少人数学習

学校のような集団授業ではなく、個別学習や少人数で学習をするところが一般的です。学校の授業では、理解度に応じた個別対応は難しい部分もあります。勉強がわからなくなることで自信をなくし、不登校の鯨飲となるケースもあります。その子のペースで学べるフリースクールでは、個別学習や少人数学習でのメリットが考えられます。

年齢の違う子どもたちが一緒に活動

学校では基本的に同学年の子ども同士の活動が中心です。 フリースクールではさまざまな年齢の子どもたちと過ごすことが一般的で、日常的に年上の子に助けてもらったり、年下の子をフォローしたりする状況も発生するなど、学校では体験できないような学びの場面が考えられます。社会生活では、様々な年齢層との人間関係が必要となりますが、フリースクールでは施設のスタッフや異なる学年、年齢の子どもたちと接することによって、ソーシャルスキルやコミュニケーション能力を高める機会があります。

フリースクールの入会金・授業料の平均額

小・中学校に通っていない義務教育段階の子どもが通う民間の団体・施設(フリースクールなど)を対処とした文部科学省の調査(2015年)によると、入会金の平均は、約5万3,000円となっており、およそ3割が1万円から3万円の間となっています。月額の会費(授業料)の平均は、約3万3,000円、「1〜3万円」「3〜5万円」とするフリースクールがそれぞれ4割弱となっています。

入会金

| 入会金 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 〜5,000円 | 27 | 13.9% |

| 5,001〜10,000円 | 36 | 18.6% |

| 10,001〜30,000円 | 61 | 31.4% |

| 30,001〜50,000円 | 35 | 18.0% |

| 50,001〜100,000円 | 11 | 5.7% |

| 100,001円以上 | 24 | 12.4% |

| 計 | 194 | 100.0% |

- 入会金を徴収していないと回答した団体・施設は、123か所

会費(授業料)

| 会費(授業料) | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 〜5,000円 | 25 | 9.5% |

| 5,001〜10,000円 | 15 | 5.7% |

| 10,001〜30,000円 | 100 | 38.2% |

| 30,001〜50,000円 | 95 | 36.3% |

| 50,001円以上 | 27 | 10.3% |

| 計 | 262 | 100.0% |

- 月単位で会費を徴収していないと回答した団体・施設は、49か所(通所した際、その都度利用料を徴収している場合など)

フリースクールのタイプ

フリースクールとは民間の教育施設で、何らかの理由から学校に行かない子どもに学習や生活などの支援を提供します。

個人・NPO法人・ボランティア団体など、運営媒体はさまざまとなっており、スクールにより方針や教育理念が異なるのが特徴ですが、いくつかのタイプに分けられます。

安心できる居場所

勉強に重点を置いていたり、社会で必要なスキルを身に付けることに重点を置いていたりと、指導内容は様々ですが、学校への復帰や勉強を目的とするのではなく、子どもが安心して過ごせる居場所として機能することを目的としています。

先生や仲間たちと過ごす中で、子どもが自信を取り戻し生きる力を蓄えていくことを重視しています。

学習サポート

学校に通えなくても勉強は続けたい、勉強の遅れが気になるといった子どもに向け、学習サポートを中心としたタイプです。

スムーズに復学へと導くために、時間割が決まっていたり、学校の授業の進度にあわせた学習指導を行う場合もあります。また、専科の先生による指導や、卒業間近の生徒には、進路先を決めるためのサポートを行うところもあります。

もともと通っていた学校へ戻ることを希望する子どもなどが対象です。

専門家や医療機関と連携

心身いずれかに病気や疾患を持つ子どもでも安心して通える場所を提供しています。

たとえば、学習障害(LD)や発達障害(アルペルガー症候群)の特性が原因で発生しやすい心身の負担を軽減させるため、社会生活をスムーズに過ごしていけるようなスキルを身につられるよう専門家によるトレーニングを行うなどの工夫がされています。

専門家や医療機関と連携することで、さまざまな症状の子どもに対して、適切な援助をできるような体制を整えています。

自宅訪問によるサポート

学校へ通えない子の中には、外出すること自体が難しい、新しい環境に行く元気が出ないといった子どもたちもいます。

ひきこもり・不登校状態が長引き、学校にもフリースクールにも通うのが困難という場合には、スタッフによる自宅訪問や、子どもとのオンラインコミュニケーションを行う体制があります。

共同生活

複数の子どもとともに共同生活をしながら、生活全体を支援します。

ひきこもり・不登校状態から抜け出す一歩として、規則を設けて正しい生活習慣を身につける形式もあれば、あくまでも個人の意思を尊重するなど形式は様々です。

独自の教育方針

スポーツ・プログラミング・芸術などに特化した技能を学んだり、自然の中で生活しながら生きる力を育むなど、独自の教育方針による教育を行うところもあります。

勉強だけでなく、一緒に何かをする時間を共有することにより通学意欲を徐々に高めていくことを目的としています。

フリースクールで知っておくべきこと

在籍校で出席扱いになる要件

フリースクールはあくまでも公的な教育機関ではないので、義務教育課程の児童生徒にとっての在籍校は、元々通っていた学校となります。 1992年に国が「不登校は誰にでも起こりうること」という認識を示したことから、フリースクールでの活動を在籍校の出席として反映するケースが増えてきたとされています。文部科学省は登校しなくても出席と認められる「出席扱い制度」を定めています。

出席扱い制度の利用には、子どもが学校外の施設または家庭で学習等をしていることを保護者が申請し、在籍校の学校長の承認が必要となります。

学校長の承認について、文部科学省では「学習の内容や時間を踏まえて、学校長の判断で出席扱いとする」としており、明確な基準がありません。また、フリースクールに関しては「一定の要件を満たせば出席扱いとする」としています。

フリースクールにおいては、以下の要件を満たし、適切な指導をおこなう施設であると在籍校の校長が判断した場合、出席扱いが認められます。

- 保護者と学校の間に十分な連携、協力関係が保たれていること。

- 当該施設は教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関であること。ただし、公的機関の通学が困難で、保護者と本人の希望がある場合、校長に適切と判断されれば、民間の相談。指導施設も考慮される。

- 該施設に入所、または通所して相談、指導を受ける場合を前提とする。

- 学校外の施設でおこなわれた学習内容が、在籍校の教育課程に適切と判断された場合。

出席扱いのメリット

- 調査書など各種の書類上に出席日数を反映することができるため、内申点として進学や就職の際にプラスに活用できます。

- お子さま自身にとっては、出席という形で学習した証にもなり、自尊心の向上や自信にも繋がると考えられます。

- 施設に通う際の交通機関の通学定期も、在籍校の場合と同じ割引率が適用される「実習用通学定期券」を利用できます。

- 申請に必要な手続きは在籍校の学校長が行うため、早めの検討、申請の申し出が必要とされています。

登校拒否児童生徒が学校外の公的機関等に通所する場合の通学定期乗車券制度の適用について 詳しくは ≫

高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について 詳しくは ≫

卒業資格

義務教育の小中学校には「留年」というシステムは、ほぼ適用されないので、出席日数に関わらず在籍校を卒業する形になります。

小学校からフリースクールに通い、中学生になってからも継続して同じフリースクールに通うことも可能です。小学校のときと同様、地域の中学校に籍を置きながら実際に通うのはフリースクールという選択肢もあります。

義務教育でない高校の場合、出席日数、テストの得点などから「単位」を取得する必要があるため、高校に通わない場合は「高卒認定試験」が必要です。また、定時性高校や通信制高校を併用という方法で高校卒業の資格を取得する方法もあります。

フリースクールの中には、通信制高校のサポート校として高等部課程も設置している場合もあり、高校卒業資格を取得することも可能です。

フリースクールからの進学

務教育が終わる中学生に対して、卒業後の進路指導もしっかり行い、普通高校への進学、通信制高校や定時制高校、高等専修学校のほか、高卒認定試験合格を目指す進路など、一人ひとりの状況や希望に応じて情報を提供してるフリースクールもあります。フリースクールから通信制高校に進学し、高卒資格を目指すというケースが多いようです。

学校とフリースクールの併用

学校に通いながらフリースクールを利用することもできます。

例えば、週3日は学校、残りの2日はフリースクールといった利用の仕方をしている子どもたちいます。

「不登校は問題行動ではない」と法律にも明記され、不登校に対する考え方は徐々に変わりつつあります。学校だけでなく、フリースクールが学びの選択肢の一つとして考えられる機会が生まれたことは良いことだと思います。

費用負担

運営する団体や補助金の状況にもよりますが、前述のように、家庭が負担するフリースクールの利用料は全国平均で月額33,000円で、少なくない費用がかかかかります。

運営団体や施設

現状では、フリースクールを作るのに特別な資格は必要なく、基準もありません。独自の理念によって運営される団体や施設が増えていく中で、子どもの学びの場所として適切かどうかを、保護者が判断するのは難しいのが現状です。

こうした状況を踏まえ、長野県では、2024年4月から「信州型フリースクール認証制度」を開始しています。これは、県内のフリースクール等民間施設を認証し、運営経費への補助や体制支援を行う制度です。

全国で初めてフリースクールを認証する制度で、こうした事例はまだ少数にとどまっています。

フリースクールの数と児童・生徒数

2015年の文部科学省調査では、フリースクールは全国に474団体・施設あり、調査に回答した318のフリースクールには、約4200人の子どもが通っているとされています。

通信制高校サポート校との違い

目的や役割

フリースクールは、不登校や学校になじめない子どもの居場所、サポート校は、通信制高校生の学習支援がメインです。サポート校では、通信制高校のカリキュラムに合わせて教科指導が行われ、進路保障を念頭に置いています。

生徒

多くのサポート校は、入学資格として「通信制高校在籍者」「中学卒業見込者」などを設けており、生徒のほとんどは中学3年生〜高校生です。一方、フリースクールは入学資格はなく、小中学生から高校生まで幅広い層が通っています。授業料

サポート校は年間40〜100万円、フリースクールは年間20〜50万円程度とされています。高校も全日制高校に加えて、通信制高校、定時制高校、単位制高校などがあります。学びのスタイルが多様化する中、通信制高校サポート校は、サポート校も呼ばれ、通信制高校の生徒を対象に、卒業に向けたサポートを行うための学校です。

通信制高校は、自分のペースで学べる」「毎日登校する必要がない」などのメリットもありますが、「卒業率が低い」「卒業後の進路が不安定」などのデメリットも指摘されています。こうした通信制高校が抱える課題点を解決するのがサポート校とされています。

サポート校を運営しているのは学習塾・専門学校など民間の教育機関で、学校教育法に基づいた機関ではありません。

サポート校の役割は主に以下の3つです。

- 卒業のための学習支援

- 学習面だけでなく、カウンセリングなどのメンタルサポート

- サポート校独自のカリキュラムによる学習

教育支援センターとの違い

いずれもサポートの対象は、不登校の子どもたちですが、教育支援センターの「不登校の子どもたち」については、特に学校復帰を目指すことを前提に考えられています。- 教育支援センターは、不登校の子どもたちとその家族全体をサポート、市区町村の教育委員会が運営し、無料

- フリースクールは、不登校の子どもたちを含む、幅広い背景を持つ子どもたちサポート、民間団体が運営

教育支援センターは、個別指導や小集団での学習支援を中心に、学校復帰を目指す子どもたちを対象に包括的な支援を提供しています。また、専門のカウンセラーや教師が常駐するなど家庭全体のサポートを重視しています。

フリースクールは、教師はファシリテーターとして、子どもたちが自主的に学ぶための環境を整えるなどのサポートを提供しています。学習活動だけでなく、スポーツや芸術、ボランティア活動など、多様な体験を重視するなど、自分自身の学びを主体的に進め、自己肯定感や学習意欲を高めること目的にしています。

「子ども主体の学び」とは、子どもがやりたい表現や学びです。一方で「学校での学び」をサポートするフリースクールもあります。保護者としては少しでも勉強をさせたいと考えますが「子ども中心の学びとは何か」を考えていきたいと思います。

現在の学校単位で独自のカリキュラム編成から、一人ひとりの状況に応じて、個別に教育カリキュラムを編成できる特例制度を新設する方針で、教科の学習内容を絞ったり、下の学年の内容を学び直しに対応したり、年間授業時間数を短くすることも可能にするとされています。また、特定分野において特異な才能のある児童生徒についても、個別の指導計画を作成できる仕組みを提案しています。

文部科学省による実態調査

以下は、文部科学省により2019年5月に公表された「民間の団体・施設との連携等に関する実態調査」からの抜粋です。調査は、不登校児童生徒の支援に当たって、教育委員会・知事部局・国立大学法人及び公立大学法人(以下教育委員会等という。)と民間団体・施設とが連携して取り組んでいる現状等を把握する目的で実施されています。

調査対象は、都道府県及び市区町村教育委員会、知事部局、国立大学法人、公立大学法人など計1964です。

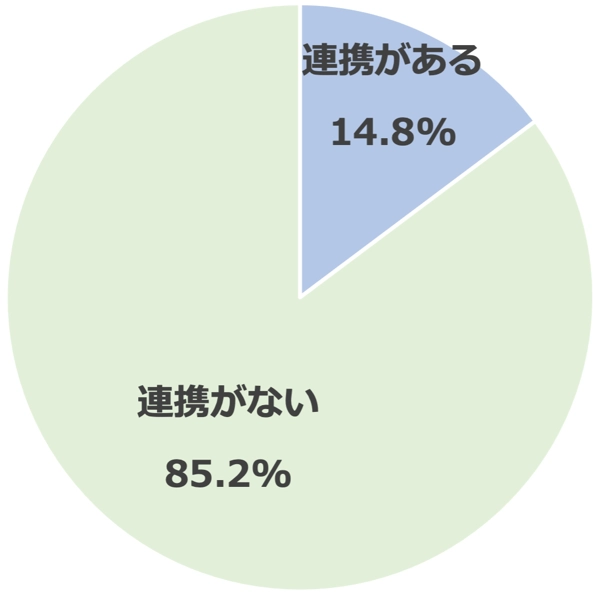

教育委員会等と連携がある民間の団体や施設の有無

民間の団体・施設と「連携がある」とした教育委員会等は、290で全体の14.8%、

一方「連携していない」は、1674で85.2%、連携していない理由として最も多いのは、「域内に民間の団体・施設がないため」55.5%となっています。

連携状況

連携していない理由(最大3択の複数回答)

| 連携していない理由 | 回答数 | 比率 |

|---|---|---|

| 域内に民間の団体や施設がないため | 929 | 55.5% |

| 不登校の児童生徒が利用できる施設(教育支援センター等)が他にあるため | 857 | 51.2% |

| 利用を希望する不登校の児童生徒が少ないと見込まれるため | 366 | 21.9% |

| どのように連携すればよいか分からないため | 52 | 3.1% |

| 民間の団体・施設から連携を断られたため | 1 | 0.1% |

理由(その他回答)

- NPO団体ではあるが、費用が高額ということもあり、紹介するにとどめているため

- N各校(私立学校)で対応しており、今のところ民間の団体

- 施設との連携を必要としていないため。

- 安心して利用できる施設を見極めることが難しいため

- 域内の民間の団体や施設を把握していないため

連携があるとされた351の団体や施設について

- 以下の表内の「比率」表示の分母は351

団体・施設の形態

教育委員会等と連携がある民間の団体・施設は351内訳は、法人格を有する団体や施設が約81%で、そのうち特定非営利活動法人(NPO法人)が最も多く全体の約40%、また、法人格のない任意団体は7.1%で、個人運営は約11.7%となっています。

| 団体や施設の形態 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 特定非営利活動法人(NPO法人) | 141 | 40.2% |

| 学校法人(準学校法人を含む) | 22 | 6.3% |

| 公益社団・財団法人 | 12 | 3.4% |

| 一般社団・財団法人 | 27 | 7.7% |

| 営利法人(株式会社等) | 42 | 12.0% |

| その他の法人(社会福祉法人など) | 41 | 11.7% |

| 法人格を有しない任意団体 | 25 | 7.1% |

| 個人 | 41 | 11.7% |

| 計 | 351 | 100.0% |

団体・施設の類型

| 団体や施設の類型 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| フリースクール※ | 252 | 71.8% |

| 親の会 | 10 | 2.8% |

| 学習塾 | 10 | 2.8% |

| その他特色ある教育を行う施設など | 79 | 22.5% |

- ここで言う「フリースクール」とは、不登校の子どもを受け入れることを主な目的とする団体・施設を指し、フリースペースを含みます。

通所又は宿泊の別

| 通所又は宿泊の別 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 通所している | 333 | 96.2% |

| 宿泊している | 1 | 0.3% |

| 通所も宿泊もしている | 12 | 3.5% |

| 通所も宿泊もしていない※ | 5 | 1.4% |

- 親の会のため話し合いのみが3箇所、インターネットによる学習のみ2箇所

受入対象施設数と在籍児童・生徒数

| 児童・生徒の区分 | 受入対象施設数 | 児童生徒数 | ||

|---|---|---|---|---|

| 男 | 女 | 在籍数 | 出席扱 | |

| 小学生 | 258 | 256 | 964 | 437 |

| 中学生 | 292 | 285 | 1852 | 1206 |

| 高校生 | 175 | 172 | 507 | 115 |

| 高校に在籍しない15〜18歳(高校中退者を含む) | 137 | 133 | 153 | 153 |

活動内容

最も多いのが個別の学習支援で、その実施率は約85%です。一方、同じ学習支援でも授業や講義形式によるものは実施率が約33%とかなり低くなっています。また、相談・カウンセリングも約82%と高い実施率があり、家庭への訪問は約41%となっています。| 学活動内容 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 個別の学習支援 | 299 | 85.2% |

| 授業形式(講義形式)による学習支援 | 115 | 32.8% |

| 社会体験(見学、職場体験など) | 212 | 60.4% |

| 自然体験(自然観察、農業体験など) | 223 | 63.5% |

| 調理体験(昼食づくりなど) | 226 | 64.4% |

| 芸術活動(音楽、美術、工芸など) | 208 | 59.3% |

| スポーツ | 232 | 66.1% |

| 宿泊体験 | 122 | 34.8% |

| 子どもたちによるミーティング | 144 | 41% |

| 学習成果、演奏や作品などの発表会 | 102 | 29.1% |

| 相談・カウンセリング | 289 | 82.3% |

| 家庭への訪問 | 143 | 40.7% |

| その他特色ある活動 | 94 | 26.8% |

学習カリキュラムの有無

| 学習カリキュラムの有無 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 学習カリキュラムを決めている | 154 | 43.9% |

| 学習カリキュラムを決めていない | 197 | 56.1% |

学習教材(複数回答)

| 学習教材 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 教科書 | 262 | 74.6% |

| 市販の教材 | 261 | 74.4% |

| 当該団体・施設が独自に 作成・用意したもの | 181 | 51.6% |

| その他※ | 54 | 15.4% |

- 各学校から配布された学習プリント、ITを活用した学習プログラムコンテンツ等

会費の減免等

| 会費の減免等 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 教育委員会等で補助制度がある | 27 | 7.7% |

| 当該民間の団体・施設で減免制度がある | 48 | 13.7% |

| 補助制度や減免制度はない | 280 | 79.8% |

その他教育委員会等が行っている経済的支援(複数回答)

| 経済的支援 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 通所に係る費用の補助 | 11 | 3.1% |

| 体験活動等の活動費に対する補助 | 22 | 6.3% |

| その他の経済的支援 | 23 | 6.6% |

| 経済的支援は実施していない | 309 | 88.0% |

不登校に関する地元の相談窓口

文部科学省が、不登校児童生徒への支援に関して、各教育委員会において作成した地域の相談支援機関等に関する情報をまとめまています。保護者の皆様、支援者の皆様、相談先にお困りの方はリンク先のページから相談窓口をご確認ください。関連情報