PTAでの個人情報保護対策は大丈夫ですか?

PTAでの個人情報保護対策(1)

個人情報保護法とは

PTAも個人情報保護法の適用対象です!

個人情報の取り扱いについて定めている「個人情報保護法」は2017年に改正、2019年より施行されました。

同改正法には3年ごとに見直し規定が設けられ、これに基づき2020年にも改正され、同改正法は2022年4月1日から施行されています。

2017年の改正前は、5,000人以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされていましたが、改正に伴って人数制限がなくなり、PTAも個人情報保護法の適用対象となりました。

そもそも個人情報とは何か?

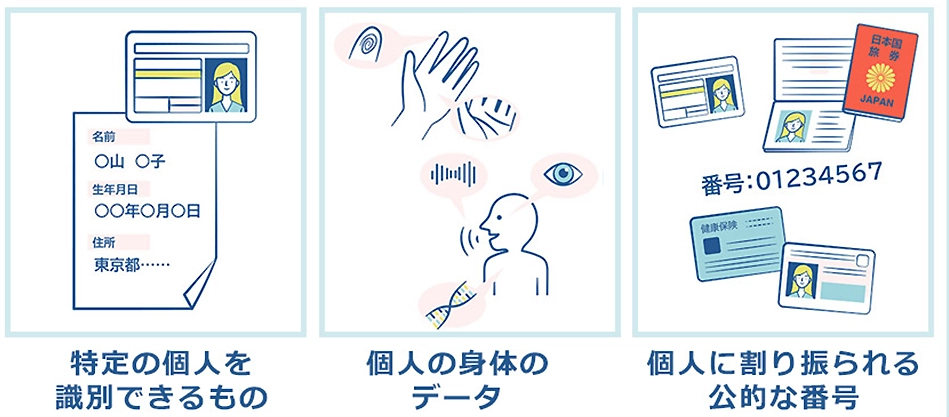

このほか、番号、記号、符号などで、その情報単体から特定の個人を識別できる情報で、政令・規則で定められたものを「個人識別符号」といい、個人識別符号が含まれる情報は個人情報となります。

例えば、次のようなものです。

- 身体の一部の特徴を電子処理のために変換した符号で、顔、指紋、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、掌紋の認証データなどがあります。

- サービス利用や書類において利用者ごとに割り振られる符号で、パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、マイナンバー、保険者番号などがあります。

個人情報保護でよく使う用語

個人情報データベース等

「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成された、個人情報を含む情報の集合物をいいます。コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したものや、紙面で処理した個人情報を一定の規則に従って整理・分類し、簡単に検索できるように目次や索引を付けているものが該当します。例えば、五十音順で整理された名簿などがこれに当たります。

個人データ

「個人情報データベース等」を構成する個人情報を「個人データ」といいます。例えば、名簿を構成する氏名・誕生日・住所・電話番号などの個人情報がこれに当たります。保有個人データ

個人データのうち、個人情報取扱事業者が本人から請求される開示・訂正・削除などに応じることができる権限を有するものを「保有個人データ」といいます。個人情報とプライバシー

個人情報とプライバシーは重なる部分もありますが、別物です。[個人情報]生存する個人に関する識別情報

[プライバシー]私生活の情報で、知られたくないもので、知られていないもの

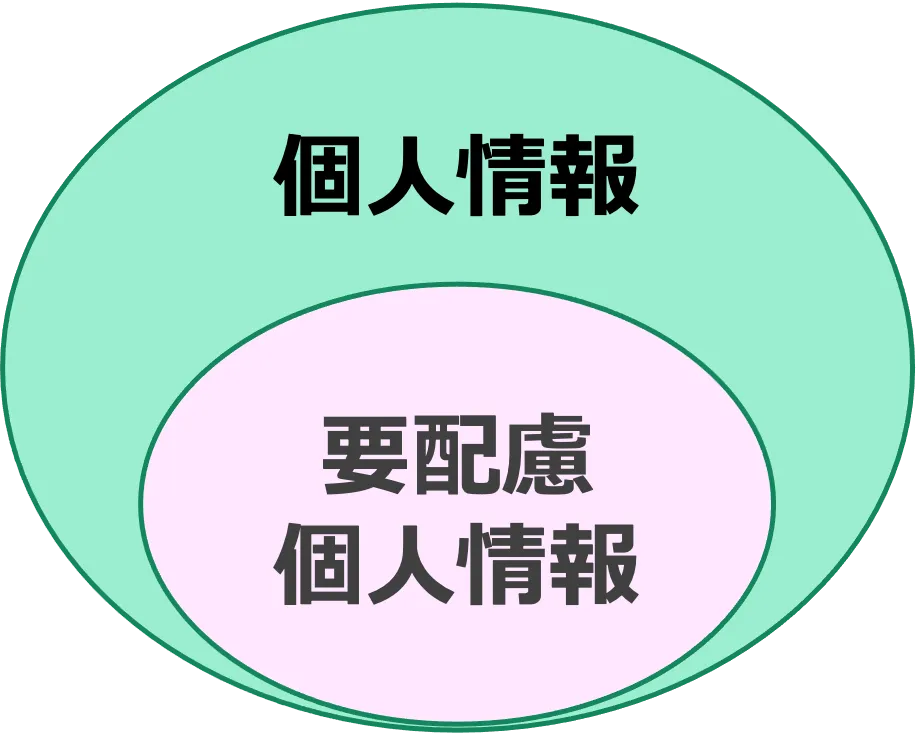

要配慮個人情報

個人情報保護法における要配慮個人情報とは人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実のほか、身体障害・知的障害・精神障害などの障害があること、医師等により行われた健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報、本人を被疑者又は被告人として逮捕等の刑事事件に関する手続が行われたこと、非行・保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたことの記述などが含まれる個人情報です。要配慮個人情報については、特に配慮を要するものとして一般的な個人情報とは異なる取扱いが必要です。

個人識別符号情報

改正により、以下の個人識別符号情報も個人情報に定義されました。DNA情報や容貌など身体的特徴をデータ化した情報、旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー(個人番号)、健康保険証の被保険者記号や番号など

漏えい

個人データが外部に流出することをいいます。なお、個人データを第三者に閲覧されないうちに全てを回収した場合は、漏えいに該当しません。また、個人情報取扱事業者が自らの意図に基づき個人データを第三者に提供する場合も、漏えいには該当しません。

滅失と毀損

滅失とは、個人データの内容が失われることをいいます。なお、その内容と同じデータが他に保管されている場合は、滅失に該当しません。また、個人情報取扱事業者が合理的な理由により個人データを削除する場合も、滅失には該当しません。

一方、毀損とは、個人データの内容が意図しない形で変更されることや、内容を保ちつつも利用不能な状態になることをいいます。

なお、その内容と同じデータが他に保管されている場合は、毀損に該当しません。

罰則規定

2022年4月1日施行の改正個人情報保護保護法では、法令違反に対する罰則が強化され、個人情報取扱事業者であるPTAが法の定める義務に違反し、個人情報保護委員会の改善命令にも違反した場合、代表者に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、虚偽報告等も「50万円以下の罰金」に改正されました。要配慮個人情報

要配慮個人情報の例

- 人種

- 信条(宗教上の信仰や、政治的・思想的な主義など)

- 社会的身分(被差別部落の出身・非嫡出子など、自らの力ではどうすることもできない地位のこと。単なる職業的地位や学歴は含まれない)

- 病歴(病気に罹患した経歴)

- 犯罪の経歴(有罪の判決を受け、それが確定した事実=前科)

- 犯罪の被害にあった事実(刑事事件としての捜査が開始されたもの被害を受けた事実)

- 身体障害・知的障害・精神障害等があること(障害に関する医師の診断結果、障害者手帳の交付を受けた事実、身体障害があることが分かる外見など一定の疾病があること、または過去にあったことを特定させる情報)

- 健康診断等の結果( 健康診査、健康診断、特定健康診査、健康測定、ストレスチェック、診療の過程で行われたものを除く遺伝子検査、人間ドックの検査結果など本人の健康状態が判明する検査の結果)

- 保健指導・診療・調剤に関する情報

- 逮捕・差押えなどの刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く)

- 少年の保護事件に関する手続が行われたこと

- ゲノム情報

要配慮個人情報に当たらない例

要配慮個人情報に含まれるべき記述等を推知(推測して知ること)させるに過ぎない情報(=推知情報)は、要配慮個人情報に該当しません。- 肌の色(人種の推知情報)

- 特定の宗教に関する本を購入したという購買履歴の情報(信条の推知情報)

- 特定の政党が発行する新聞や機関誌等を購読しているという情報(信条の推知情報)

- 犯罪行為を撮影した防犯カメラ映像(犯罪の経歴の推知情報)

個人情報取扱における基本ルール

個人情報の取扱にあたっては、「取得・利用」「保管・管理」「提供」「開示等」の4つ観点からルールを守ることが必要です。

1. 個人情報を取得・利用するとき

個人情報を取得・利用する時は、個人情報を何に使うか、あらかじめ利用目的を特定し、本人に伝え同意を得ることが必要です。 書面にて取得する場合、書面に「会員名簿の作成・会員へ資料配布」など利用目的を明確に記載することが必要です。

また、取得した個人情報は、記載した目的以外の利用は禁止されています。

- 個人情報を取り扱うにあたっては、どのような目的で個人情報を利用するのか具体的に特定する必要があります。

- 個人情報の利用目的は、あらかじめホームページ等により公表するか、本人に知らせなければなりません。

- 個人情報は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用してはなりません。

- 要配慮個人情報を取得するときはあらかじめ本人の同意が必要です。

- 取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければなりません。

- 取得している個人情報を、特定した利用目的の範囲外のことに利用する場合、あらかじめ本人の同意が必要です。

2. 個人データを保管・管理するとき

取得した個人情報を安全に管理、保管することが必要です。- 個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理するために必要な措置を講じなければなりません。

- 従業者や委託先においても、個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

- 個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合は、個人情報保護委員会に報告し、本人に通知する義務があります。

3. 個人データを第三者に提供するとき

個人情報を他人(本人以外の第三者)に渡す場合は、原則として本人の同意取得が必要です。ただし、本人の同意を得なくても、例外的に個人データを第三者に提供できる場合があります。

- 第三者に個人データを提供した場合は「いつ・誰の・どんな情報を・誰に」提供したか、第三者から個人データの提供を受けた場合は「いつ・誰の・どんな情報を・誰から」提供されたかを確認・記録する必要があります。

記録の保存期間は原則3年です。 - 外国にある第三者に提供する際には、条件を満たす必要があります。

本人の同意取得が不要な場合

以下の1~3の場合は、本人の同意取得が不要です。- 法令に基づく場合(警察からの照会など)

- 人の生命、財産を守る場合(災害発生時の安否確認)

- 業務委託先に提供する場合

- 具体的には、名簿印刷時の業者への名簿提供や、書類送付時の配送業者への住所氏名提供など、利用目的を超えて第三者に提供するのではなく、利用目的を遂行するための委託に過ぎない場合

業務委託に提供する場合

個人情報保護の観点から委託先の選定を行い、個人情報が適切に管理されているか監督することが必要です。具体的には、プライバシーマーク取得状況の確認、個人情報が適切に取り扱われているか口頭で確認する、情報の持ち出し禁止、委託された業務以外の利用禁止、返却や廃棄などについて記載した書面を渡す、などの対応です。

第三者に個人情報を提供した場合

提供先や日時、件数などを含め提供に関する記録を一定期間保管を行うことが必要です。※業務委託先への提供時は不要です。

会員名簿などを作成して会員などに配布する場合

配布対象者には 紛失や盗難、転売禁止などの注意喚起を行うことは必須です。 例えば下記の様な記載が必要になります。「この文書には個人情報が含まれています。本人の承諾なしに第三者に知らせることはできません。また、利用後は個人の責任において確実に廃棄いただきますようお願いします。」など

- あらかじめ本人の同意を得ること

同意を得る際に、その外国の個人情報保護制度や、提供先が講じる保護措置などの情報を本人に提供する必要があります。 - 外国にある第三者が適切な体制を整備していること

提供先における個人データの取扱い実施状況等の定期的な確認及び問題が生じた場合の対応の実施、更には本人の求めに応じて移転先における個人情報保護委員会が定める基準に適合する体制の整備の方法に関する情報などを提供する必要があります。 - 外国にある第三者が個人情報保護委員会が認めた国又は地域に所在していること

4. 本人から保有個人データの開示等を求められたとき

個人情報について、本人から開示や訂正、削除を求められた場合は、適切に対応することが必要です。個人情報を収集時には、訂正等に関する問合せ先の記載も必要です。

- 本人からの請求があった場合は、保有個人データの開示、訂正、利用停止などに対応する必要があります。

- 個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処する必要があります。

- 「開示等について公表すべきこと]の内容を、ウェブサイトで公表するなど本人が知り得る状態にしておかなければなりません。

- 第三者に個人データを提供した記録も開示請求の対象となります。

- 保有個人データの開示方法について、電子データなどによる提供を含め、本人が請求した方法で対応する必要があります。

- 個人情報取扱事業者の氏名又は名称、住所

- 全ての保有個人データの利用目的

- 保有個人データの利用目的の通知の求め又は開示などの請求手続

- 保有個人データの安全管理のために講じた措置

- 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

法改正によって、次のような場合にも、本人から利用停止などの請求が可能となりましたので、適切な対応が必要です。

- 個人データを利用する必要がなくなったとき

- 個人情報保護委員会への報告義務がある重大な個人データの漏えい等の事案が発生したとき

- 本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるとき

PTAにおける個人情報保護対策は?

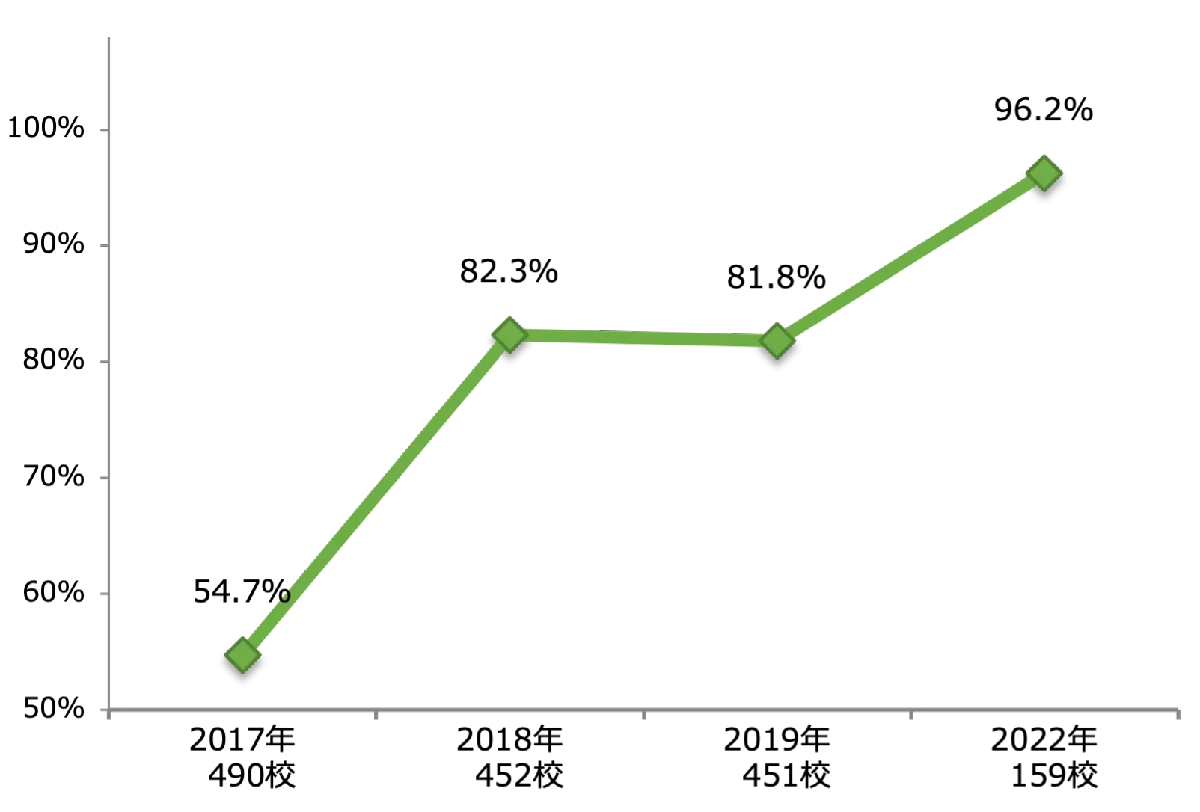

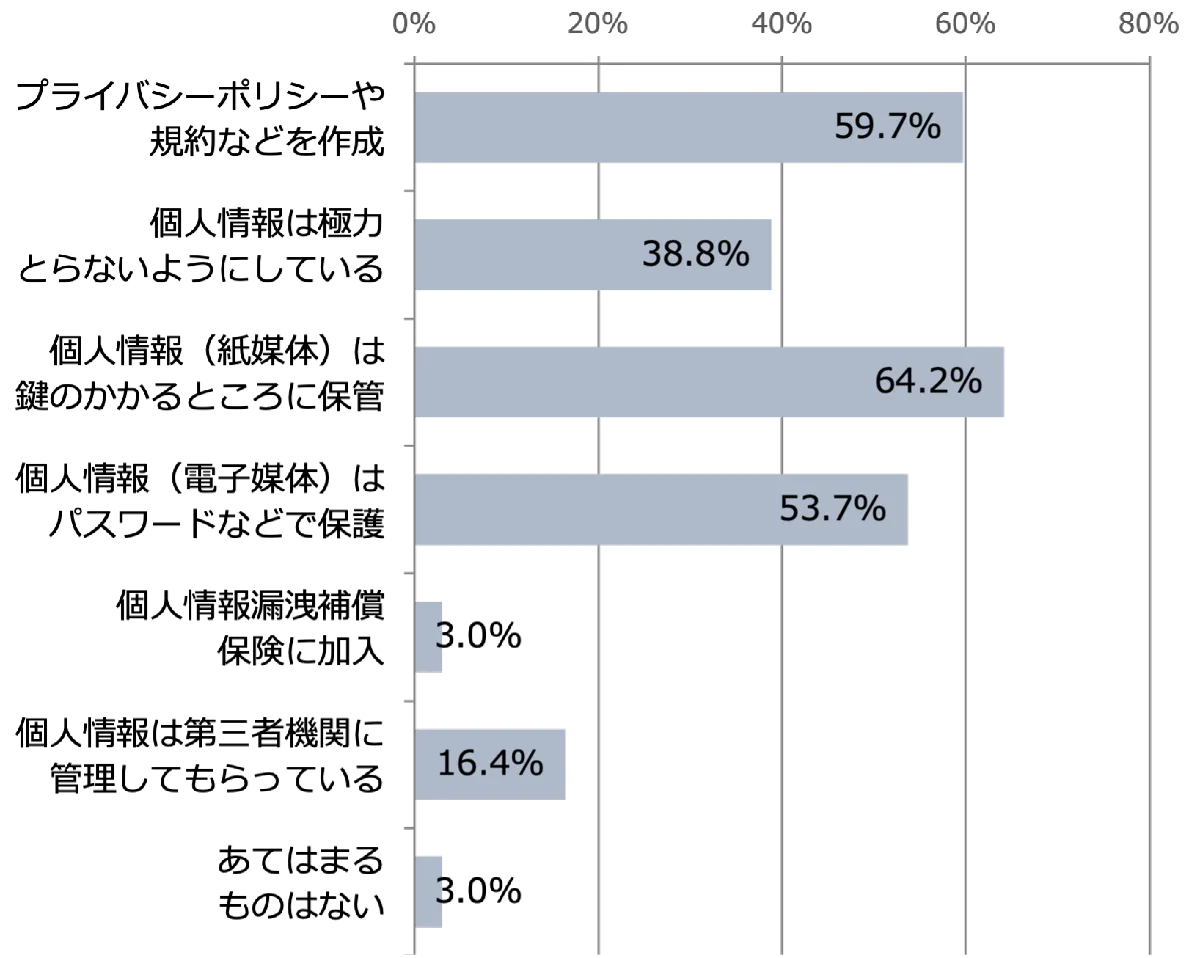

PTAにおける対策実施状況

個人情報保護対策実施状況は地域や学校によって大きな差があるのが現状ですが、私たちPTAが目指すべきことは、適切な適切な個人情報管理と組織運営を心がけ、PTA活動への信頼を向上していくことで同じ目標です。

地域によって協議会や連合会などが主体となりわかりやすいマニュアルを用意するなどして、各PTAの規程整備や個人情報漏えい補償制度利用などの対策実施比率が高い自治体もあります。

- 個人情報(紙媒体)は鍵のかかるところに保管が 64.7%

- プライバシーポリシーなどの規約作成が 59.7%

- 個人情報(電子媒体)はパスワードなどで保護が 53.7%

規約や規則・運営体制

1. 規約や規則などの整備

わたしたち○○PTAは、個人情報保護法を遵守して、適切に個人情報を収集し利用しています!と宣言できる適切なルールを整備し、PTAとして組織運営に対する信頼の向上に努めましょう。1.個人情報取扱規則の制定

PTAとして「個人情報取扱規則」を作成し、個人情報の取得・利用・保管・譲渡などの方法を明確にすることが必要です。明文化することで、役員や委員だけでなく、会員を含めたPTA関係者全員の個人情報保護に関する理解が進み、組織の運営に対する信頼の向上にもつながります。

2.PTA規約の改定

PTA規約などに「個人情報取扱規則」を制定した旨を追加記載することが必要です。3.個人情報保護方針の制定

個人情報保護方針とは、個人情報の取扱い方法やプライバシーにどのように配慮しているかを示すための指針のことです。個人情報保護方針の制定する場合には、保有している個人情報の把握と利用目的の明確化が必要となります。

基本方針の策定は、義務ではありませんが、個人データの適切な取扱いの確保について組織として取り組むために、策定することが重要です。なお、基本方針を策定した場合に、これを公表することを義務付けるものではありません。

個人情報保護方針の制定にあたっては、下記の様な配慮が望まれます。

- PTA関係者が入手できる方法で公表する

- ホームページなどでは、目につきやすい場所にリンクを貼る

- 分かりやすい表現で

- 問い合わせ先は必ず明示する

プライバシーポリシーという一つの大きな枠組みがあり、その中の一つに個人情報保護方針があるとったイメージです。プライバシーポリシーの中には、個人情報保護方針やその他サービスごとの個人情報の取扱いについて等個人情報に関するあらゆる内容が書かれています。

PTAでは、個人情報保護法で基本方針を策定することが求められているものの、定める項目にはっきりした決まりもないし、基本方針の名称も決まっていないので、特に違いはないと考えて良いでしょう。

個人情報保護方針

個人情報保護方針とは、その事業者が個人情報の保護を推進する上での基本的な考え方や方針を定めたものです。簡単に言うと、「個人情報を守るために組織や団体でどういったことをしていくかを示したもの」です。

プライバシーマーク制度では個人情報保護方針の策定・公表が求められている為、プライバシーマークの認定を受けた事業者は必ず個人情報保護方針を公表していますが、認定を受けていない事業者は、個人情報保護方針の掲載を求められていません。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーとは、個人情報保護方針の内容に限らず、プライバシーの権利利益を保護するための個人情報の取扱方針をまとめたものです。

個人情報保護方針と違い、含める項目に決まりはないので内容は様々です。

例えば、個人情報の取扱い方法はもちろんですが、SNSを利用する際のルールを記載しても構いません。

プライバシーポリシーは、プライバシー情報の取り扱い方針をわかりやすく明示することによって、利用者の不安を和らげるという役割を担っています。

2. 運営体制の整備

子どもに関する個人情報保護に対する保護者の関心も高まりつつあり、取得の同意はもちろん利用目的明示などの適切な説明と厳格な情報管理対策が必要な時代です。法律を遵守し、情報漏えい事故が起きないよう、適切な情報管理と組織運営を心がけましょう。

1.PTA会員への周知

「個人情報取扱規則」「PTA規約」の改定などが終わったら、役員や委員だけでなく、PTA関係者全てに総会資料やホームページ、広報紙などを利用して「個人情報取扱規則」の周知を行います。2.関係者への研修

個人情報保護法では、研修を行うことが求められていますので、研修をルール化しておきましょう。 具体的な研修方法としては、以下の様なものでも個人情報保護法の理念実現となります。- 対象:

- 個人情報の取扱者及び役員、委員長

- 日程:

- 年度はじめの会議

- 内容:

- PTAで整備した「個人情報取扱規則」などを用いての説明

政府広報の「個人情報保護のチェックポイント(マンション管理組合・PTA・自治会編)」の視聴(4分9秒の動画)など

3.セキュリティー対策の実施

各PTAの実情にあわせて、柔軟な管理方法を考えてください。個人情報保護管理者による定期的な運用状況の確認は大切です。

4.管理者の選定と取扱者の限定

3. 万一の事故への対策

個人データの適正な入手・管理を行っていたにも関わらず、紛失や悪意のある第三者によるサイバー攻撃などを含め、様々な要因で個人情報漏えい事故が発生するリスクがあります。事故対応に関するルール化

漏えい等の事案が発生した場合、又は発生したおそれがある場合は、個人の権利や利益を侵害するおそれが大きいため、個人情報取扱事業者は、速やかに個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知しなければいけません。漏えい時の個人情報保護委員会への報告手順についてのマニュアル化など、万一に備えてのルール決めが望まれます。個人情報漏えい補償制度の利用

個人データの適正な入手・管理を行っていたにも関わらず、紛失や悪意のある第三者によるサイバー攻撃などを含め、様々な要因で個人情報漏えい事故が発生するリスクがあります。個人情報漏えい補償制度は、万一、個人情報漏えい事故が発生した際の備えとなる賠償責任保険です。

全国PTA連絡協議会の「サイバー・情報漏えい事故補償特約付統合賠償責任保険」は、全国PTA連絡協議会に登録のあるPTAの皆様はは、団体契約での加入が可能です。

PTAで生じる可能性のある個人情報漏えい事故(例)

- 会員リストを保存したUSBメモリを紛失してしまった。

- 車の中にカバンを置いたままにし、個人情報を記載した名簿が車上荒らしに遭い盗難された。

- PTA会員が自宅で作業をするためノートパソコンを持って帰る途中、電車内に置き忘れてしまい、PTA会員の個人情報が漏えいしたことにより損害賠償請求を受けた。

- PTA所有のパソコンにウィルスが混入。PTA会員の個人情報が漏えいしたことによる損害賠償責任を負うと同時に不正プログラムの除去費用が発生した。

- PTAで利用しているセキュリティ監視サービスによりサイバー攻撃のおそれを検知したため、外部業者に調査を依頼。

- PTA会員の個人情報が流出してしまったため、賠償責任を負うと同時にサイトの復旧費用が発生した。

Googleフォーム利用時の予期せぬ事故防止

Googleフォームは、PTA活動において必須とも言える便利なツールで、利用されるPTAも多いと思います。

Googleフォームにおけるセキュリティ上の大前提として「他人の登録データは閲覧できない」とお考えの方もいると思いますが、Googleフォームには、あえて回答共有する機能もあるので、設定には注意が必要です。

具体的には、「結果の概要を表示する」設定をオンにすると、回答後に「前の回答を表示」というリンクが表示され、リンクをクリックすると 他の回答者が入力した内容が全て閲覧可能な状態となります。

デフォルトでは「オフ」ですが、意図せずオンにしていると、情報漏えいにつながる恐れがあるため十分注意してください。詳しくは、Googleフォームマニュアル 3.表示設定 ≫ の「結果の概要を表示する」ご覧ください。

設定だけでなく、回答者への回答依頼方法は3種類あり、所定の手順が必要です。

Googleフォームで質問の作成時などで利用しているURLは、管理者用のものです。フォームで回答を依頼する際は、管理者用URLを共有しないよう注意しましょう。 詳しくは、Googleフォームマニュアル 送信 ≫ をご覧ください。

オプトアウトとは

以下は、全国PTA連絡協議会の見解です。

PTAは任意団体であるため、本来は加入も退会も個人の自由です。

この「いつでも自由に退会(または加入しない選択)できる」という意思表示が、広義のオプトアウトに相当します。

オプトアウトのより厳密なの使われ方としては、学校やPTAが保有する個人情報(名簿など)を、本人(保護者)の同意なく第三者に提供する際、「本人が拒否の意思を示さなければ同意したとみなす」という方式を指します。

ただし、日本の個人情報保護法では、PTAの名簿を保護者の同意なく第三者に提供する(オプトアウト方式)ことは原則として認められていません。個人情報保護委員会も、PTAが学校から個人情報を取得する際は、利用目的を本人に通知・公表し、その範囲内で利用することが求められるとしています。

PTAへのオプトアウト(非加入・退会)の意思を示している場合、学校からPTAへ、またはPTAから学校へ個人情報を共有することは、原則として個人情報保護法に抵触します。

法を遵守するためには、個人情報の提供に際して、保護者から明確な同意(オプトイン)を得る、あるいはPTAで独自の同意に基づいた名簿を作成するなどの適切な運用が求められます。

学校からPTAへの個人情報提供

学校は、保護者・生徒の個人情報を収集する際、その利用目的を本人(保護者)に通知または公表しなければなりません。PTAは学校とは独立した別の任意団体であるため、学校がPTAに個人情報を提供することは「第三者提供」にあたります。

第三者提供を行うには、原則として本人の同意が必要です。

PTAへの非加入(オプトアウト)は、PTA活動のために個人情報が利用・共有されることを望まないという明確な意思表示です。この意思表示があるにもかかわらず個人情報を提供すれば、同意がないことになり、個人情報保護法に違反します。

PTAから学校への個人情報提供

PTAも個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の対象となります。

PTAが独自に収集した会員名簿などを学校に提供する場合も、同様に「第三者提供」にあたります。

PTAが個人情報を学校に提供する際も、原則として本人の同意が必要です。

PTAは個人情報を収集した際の利用目的(通常はPTA活動のため)の範囲内でしか利用できません。

学校への情報提供がその目的に含まれていなければ、これも違反となります。

個人情報取得方法に応じた体制整備

各PTAにおける現在の個人情報取得方法に応じた体制の整備をしましょう。- 個人情報を取り扱うためには本人の同意を得る必要があります。

- 取得する個人情報はPTAの活動に必要な最小限の内容にします

- 個人情報を取得するには、PTAへの入会の意思確認とともに個人情報の提供を直接受けることが望ましい形です。

- Googleフォームなどオンラインで手続きを行うケースもありますが、個人情報保護対策を講じた上での利用が必須です。また、紙の申込書との併用も選択肢に入れましょう。

1. 入会申込書を利用しているPTA

入会案内書類の配布時に「個人情報取扱規則」の配布や提示を推奨します。また、ホームページを利用している場合は「個人情報取扱規則」や「個人情報取扱いに関する基本方針(プライバシーポリシー)」の掲載もお勧めします。

2年生以上の在校生保護者には「継続届」を配布する形式が望ましい形です。

- (1)

- 入会する保護者や教職員の姓名

- (2)

- 連絡先電話番号

- (3)

- 連絡先メールアドレス

- (4)

- 児童・生徒の姓名・学年と組

- (5)

- 同じ学校に在籍する兄弟姉妹の姓名・学年と組

- (6)

- PTA会費の徴収を学校に委託することへの同意、または説明

※PTA会費の徴収を学校に委託している場合のみ

2. PTA業務の一部を学校に委任している場合

PTA規約などで、PTA団体が権利能力なき社団として要件を満たしていることが前提です。また。PTAが外部(学校)と契約を締結する場合は、自然人であるPTA会長が「PTA会長」という肩書き付きで契約当事者になります。

学校に集金を依頼する際に注意すべきポイント

業務委託契約は、PTA総会などで学校に業務を委託することについて保護者の同意を得てから手続きするようにしましょう。 契約後は、下記2点について保護者から事前に同意を取るようにしましょう。1.学校への業務委託

PTAの「入会申込書」に「PTA会費の引き落としを学校に委託することに同意する」などの項目を設けて、保護者の確認を取っておきましょう。仮に事前の説明なく、学校徴収金と一緒にPTA会費を徴収した場合、PTAが強制加入であるかのような誤解を招きかねません。 こうした誤解を避けるためにも、「入会申込書」には、PTA加入意向とともに、学校への業務委託についても同意を取るようにしましょう。

2.個人情報の取り扱い

業務委託に際しては、PTAが取得した個人情報を学校へ提供することについて、保護者の確認を取っておきましょう。具体的には、「入会申込書」に個人情報の利用目的(PTA会費徴収)と学校に業務委託する旨を記載しておく対応です。委任契約とは

委任契約は、 当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる契約です(民法643条、旧民法643条)。委任契約と準委任契約の違い

委任契約と準委任契約との違いは、 委任契約は、法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約です。法律行為の例としては、契約を締結するための意思表示における代理人契約等があげられえます。

一方の事実行為は、理論上は無限に想定しえます。たとえば、セミナーでの講演、広告宣伝業務、調査業務などです。これらを事実行為(事務処理)委託する契約は、準委任契約と整理されます。

実際の取引においては、委任契約よりも、準委任契約の方が、広く用いられている契約形態であると考えられます。

委任契約と請負契約の違い

請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことによってその効力を生じる契約です。委任契約(準委任契約)との最大の違いは、 請負契約は、仕事の完成が、契約内容となっている点です。

たとえば、セミナー講師を受託し、セミナーのアンケートによる評価が悪くても契約違反になりません。

よくある誤解として、「委託者は、請負にした方が有利であり、受託者は準委任にした方が有利であるため、可能な限り、このように交渉するべき」というものがありますが、あくまでも、請負に該当するのは仕事の完成を約するもの、準委任に該当するのは善管注意義務をもって事務処理を約するものです。

- 達成するべき結果を明確にすることが難しい。

- 達成するべき結果は、受託者が適切な業務提供をしても達成できないことがあり得る。

3. PTAが学校から児童・生徒や保護者の名簿提供を受けている場合

都道府県や市区町村の「個人情報保護に関する条例」では、教育委員会(学校)は、保有する個人情報を利用目的以外のために第三者に提供してはならないと規定されている場合が一般的です。

公立学校の実施機関である各自治体の「個人情報保護に関する条例」を確認してください。

こうした条例がある場合、本人の同意を得ずに、学校からPTAに対して児童・生徒や保護者名簿(個人情報)を 提供することは、条例違反となる可能性があります。

学校側から保護者に対して、学校の保有する個人情報をPTAに提供することについて同意を得るなどの対応が重要です。具体的には「学校における個人情報の取扱いならびに使用の同意について」などのの同意書に「学校の保有する個人情報をPTAに提供します」の項目を記載しておく対応です。

個人情報保護

PTA会費徴収や預貯金通帳の保管など、PTAに関する業務の一部を学校に委任している場合には、

PTA会費徴収や預貯金通帳の保管など、PTAに関する業務の一部を学校に委任している場合には、