文部科学省による児童生徒性暴力等防止推進事業

性暴力等防止に関する取組事例集から

2022年4月に新たな法律が施行されるなど、学校での性暴力から子供を守るためのルールや取組はアップデートが続いています。教育委員会における性暴力等防止に関する取組には先進的な事例もあります。

保護者としても、お住まいの地域における子どもたちを性暴力から守るための取組状況について今一度確認するなどして、児童に対する性暴力の防止や被害児童を適切な保護・支援につなげることが大切です。

文部科学省「教育職員等による性暴力等防止に関する取組事例集」や、アンケート結果による性暴力等防止に関する全国の各教育委員会の取組状況に関する情報をまとめています。

学校での性暴力から子供を守る

新たな法律が施行

- 2022年4月に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行されました。本法により教育職員等による児童生徒性暴力等は全て法律違反とされたほか、その防止等に関する総合的な規定が初めて整備されました。

- さらに文部科学省は法に基づく「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」を定めました。その中でも子供を児童生徒性暴力等から守り抜くために全力を尽くすとし、学校や教育委員会は防止に向けた研修等の対応や、早期発見・対処を行う必要があることを明記しています。

なぜ法律ができたのか

- 法制定の目的は、第一条に規定されるとおり、教育職員等による児童生徒性暴力等が、① 児童生徒等の権利を著しく侵害すること、② 児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持し、また権利利益の擁護を目指すことにあります。

- そして、児童生徒性暴力等に当たる行為により懲戒免職等を受ける教育職員等は後を絶たない深刻な状況が今もなお継続しており、また暗数化しやすく早期発見・対処には工夫が必要です。

- そして、法律にもあるとおり、性暴力は長期的影響を子どもに与え、災害等と比べても高いPTSD(Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)発生率があるとされています。※

- 参考文献:森田ゆり(2008)『子どもへの性的虐待』(岩波書店)

- さらに、その被害は一過性の出来事ではなくプロセスを経るものだと分かっており、性暴力等が発生してしまうと、被害を受けた子どもの日常生活には大きな支障が及び、またその後の対応は想像以上に過酷なものです。

取組事例集

教育委員会の担当職員や教育職員等が性暴力等の発生を防ぐよう学びを深めることを期待しています。

また事例集から得たヒントを基に、教育委員会の担当職員や教育職員等が性暴力等を早期に発見し、性暴力等から児童生徒等を守るなど、性暴力等の防止等の取組が進み、児童生徒性暴力等を根絶できる社会になることを期待します。

取組状況アンケート

文部科学省では、各都道府県・市区町村教育委員会における現在の取組状況の把握を目的に、各都道県・市区町村教育委員会に対するアンケート調査を2022年8〜9月に実施しています。 この結果は、取組事例集にも掲載されています。調査対象(教育委員会)

| 自治体区分 | 対象数 | 回収数 | 回収率 |

|---|---|---|---|

| 都道府県 | 47 | 47 | 100% |

| 政令指定都市 | 20 | 20 | 100% |

| 特別区 | 13 | 13 | 100% |

| 中核市・施行時特例市 | 85 | 81 | 95.3% |

| 一般市 | 687 | 68 | 99.4% |

| 町・村・広域連合 | 923 | 910 | 98.6% |

| 合計 | 1783 | 1,764 | 98.9% |

- 一般市:政令指定都市以外の市のうち、中核市・施行時特例市を除くその他の市

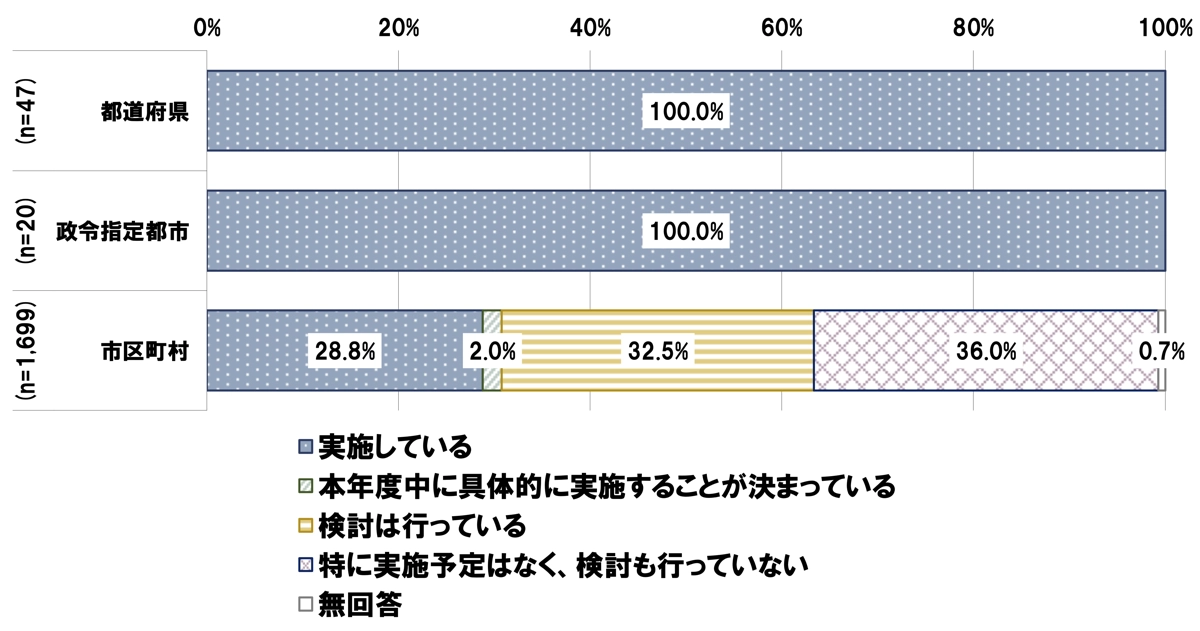

取組状況 ① 学びの機会は十分か?

学びの機会は十分か?

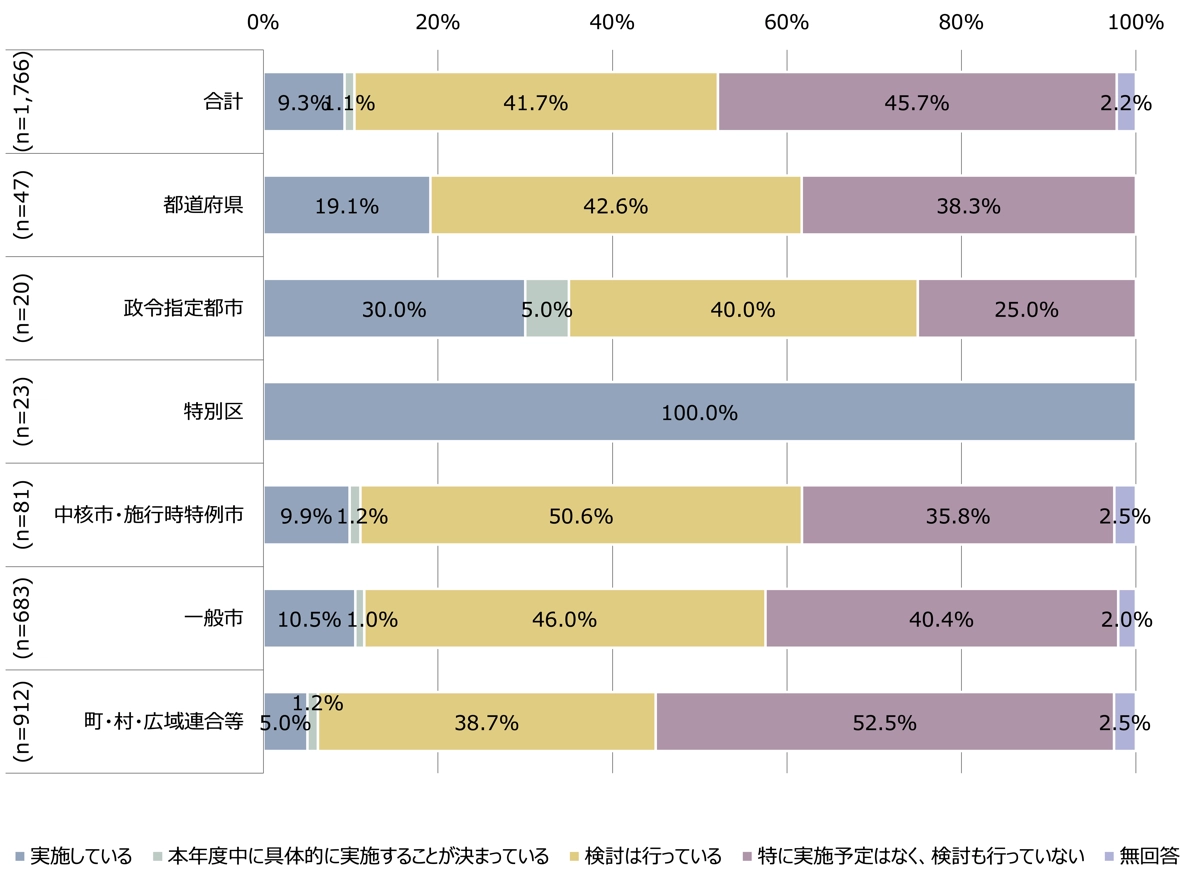

性暴力等の防止に向けては、何が、なぜ問題なのか、そのためにどのように対応すべきか等の知識を習得・更新することが必要となります。しかし、教育職員等に対する教育委員会独自の研修の実施状況についてみると、自治体類型に応じてばらつきがありました。

昨年度の研修の実施状況について、都道府県、政令指定都市、特別区ではすべて「実施している」となりましたが、市区町村では「実施している」の回答割合は28.8%に留まりました。

市区町村での実施率は28.8%

教育委員会独自の研修実施状況(昨年度)

(自治体区分別)

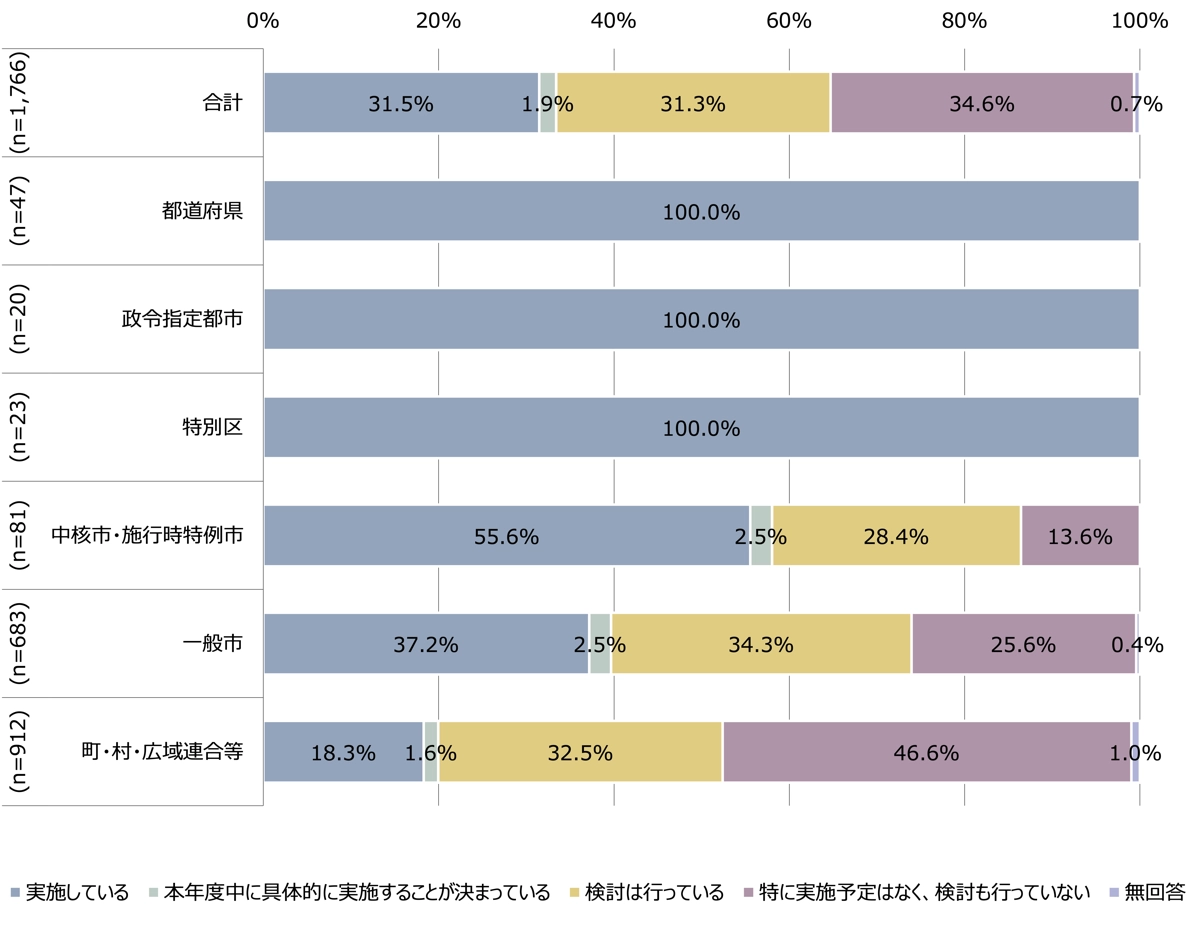

教育委員会独自の研修実施状況(昨年度)

- 自治体詳細区分別とは、上図の「市区町村」を、特別区、中核市・施行時特例市、一般市、町・村・広域連合の4区分で表示したもの

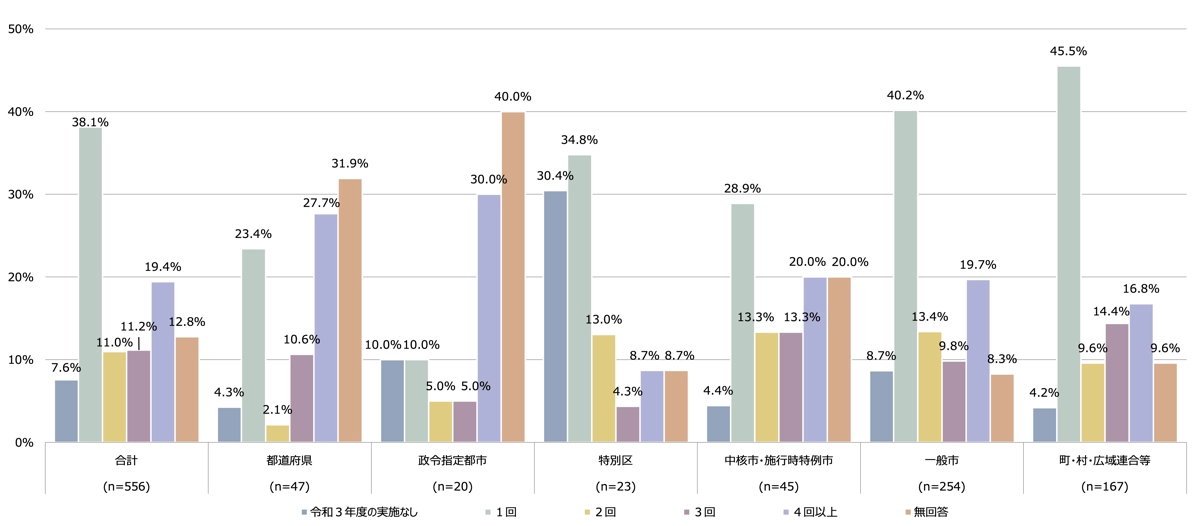

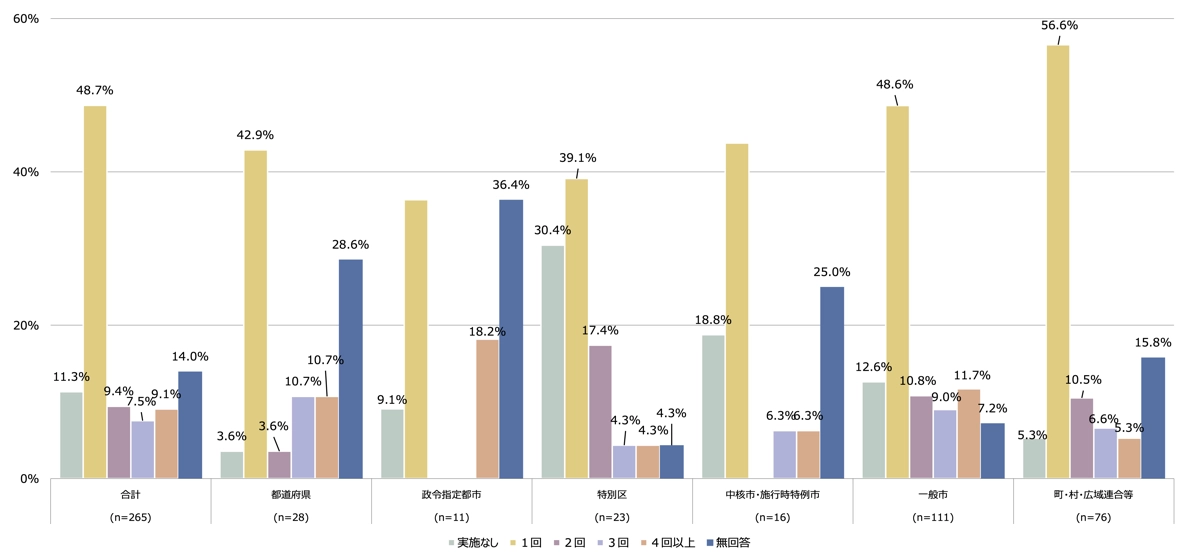

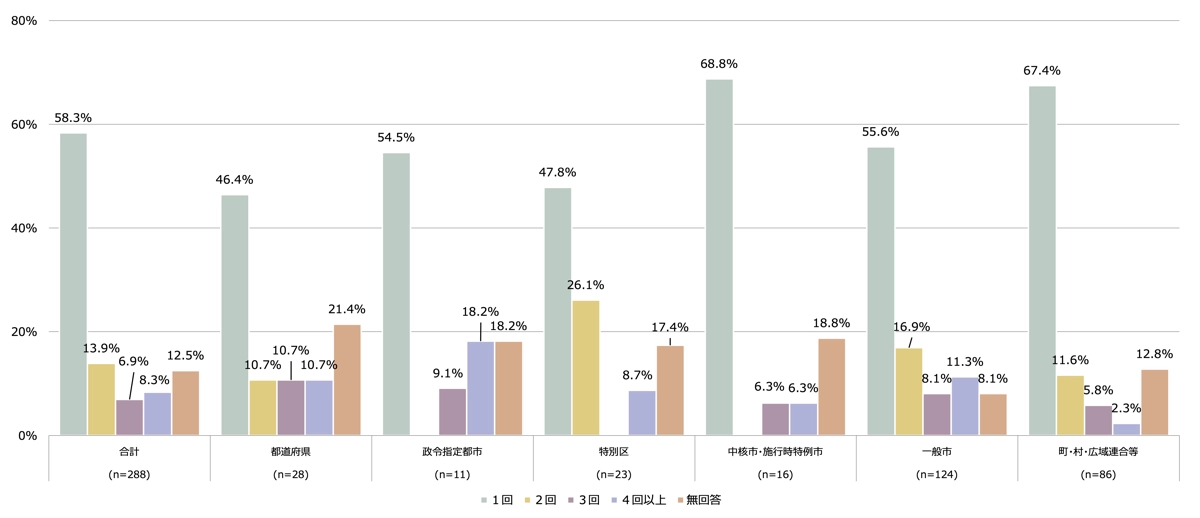

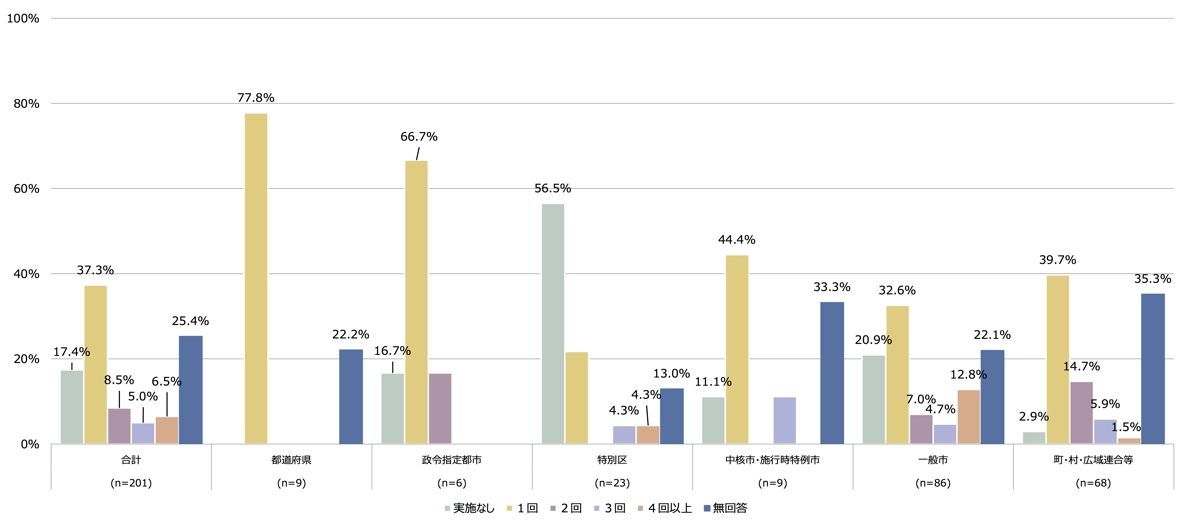

独自研修の実施回数(昨年度)

(自治体詳細区分別)

- 都道府県、政令指定都市、特別区においては研修の実施状況が100%であるものの、2021年度についてはコロナ禍の影響で実施できなかった自治体があり、2021年度の実施無し自治体があることに留意が必要である。

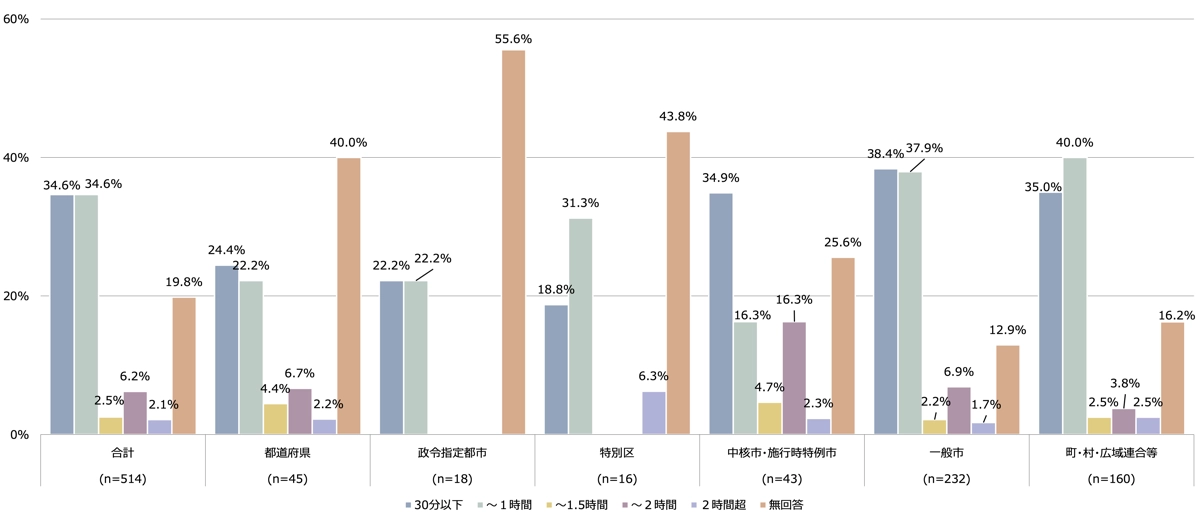

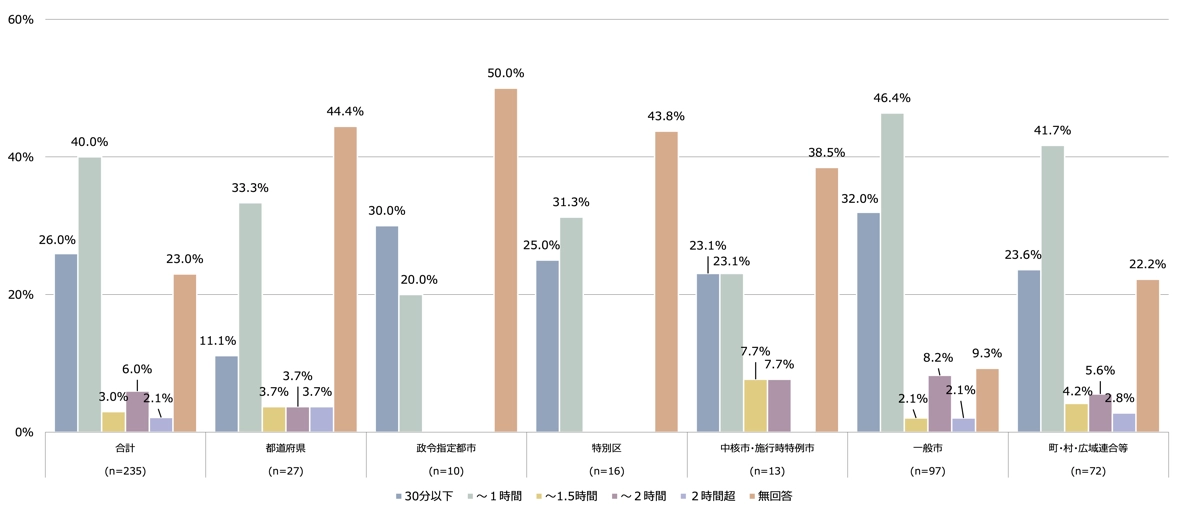

1回あたりの平均研修時間(昨年度)

(自治体詳細区分別)

- 無回答が多いことに留意が必要である。

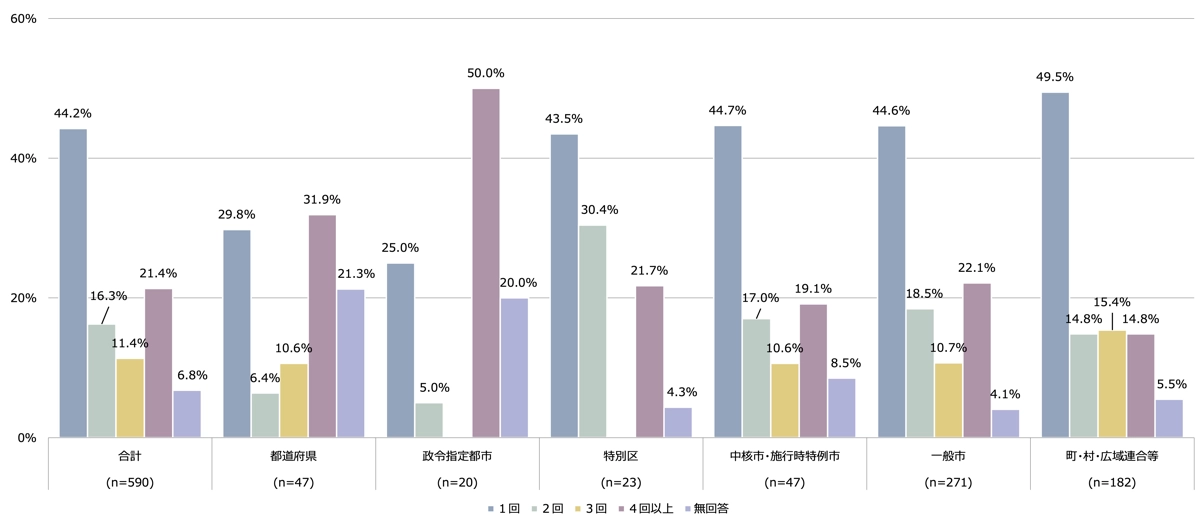

独自研修の予定回数(今年度)

(自治体詳細区分別)※実施済みを含む

- 無回答には実施回数未定を含む。

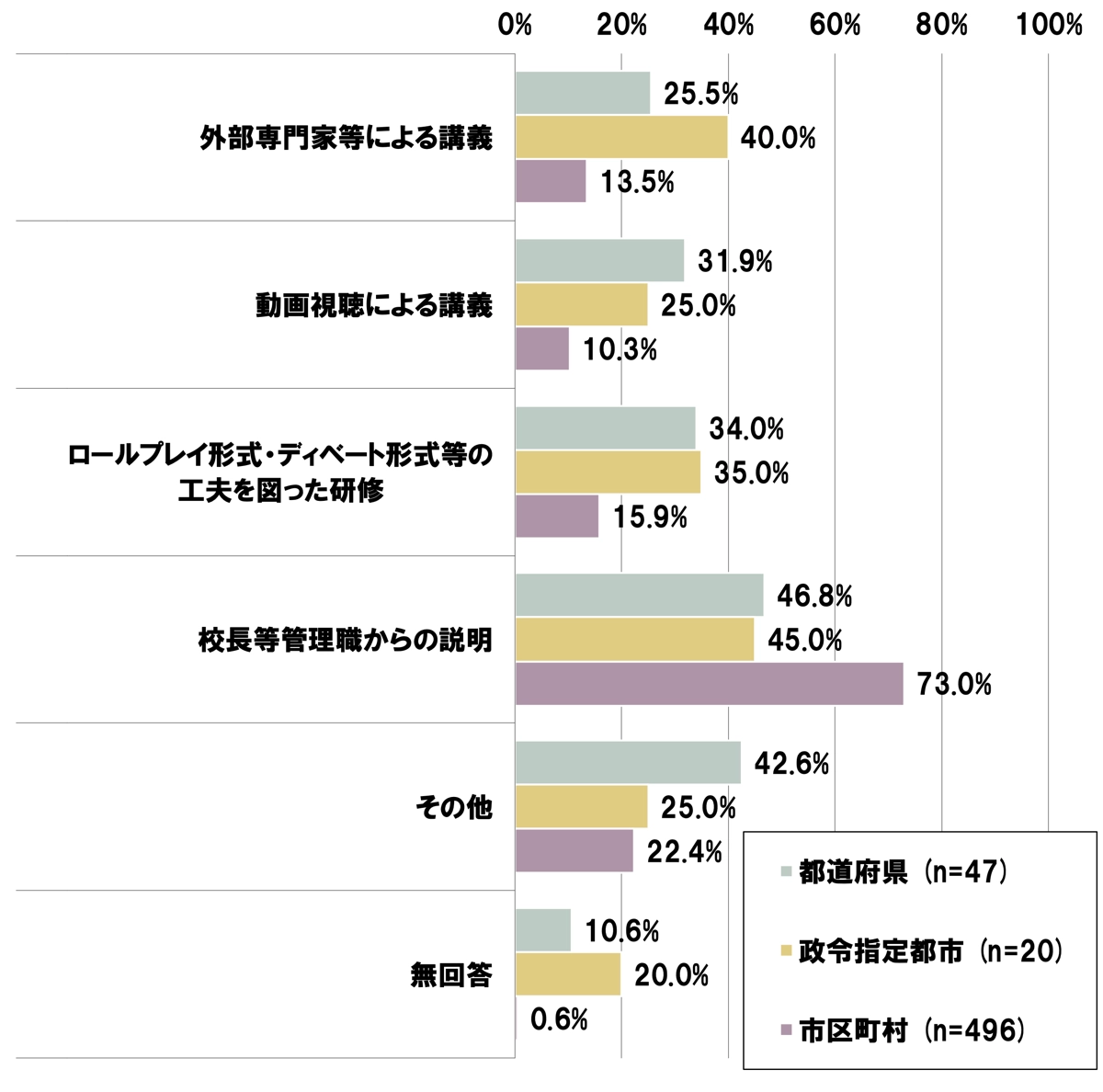

取組状況 ② 学びの内容・方法は十分か?

教育職員等への研修

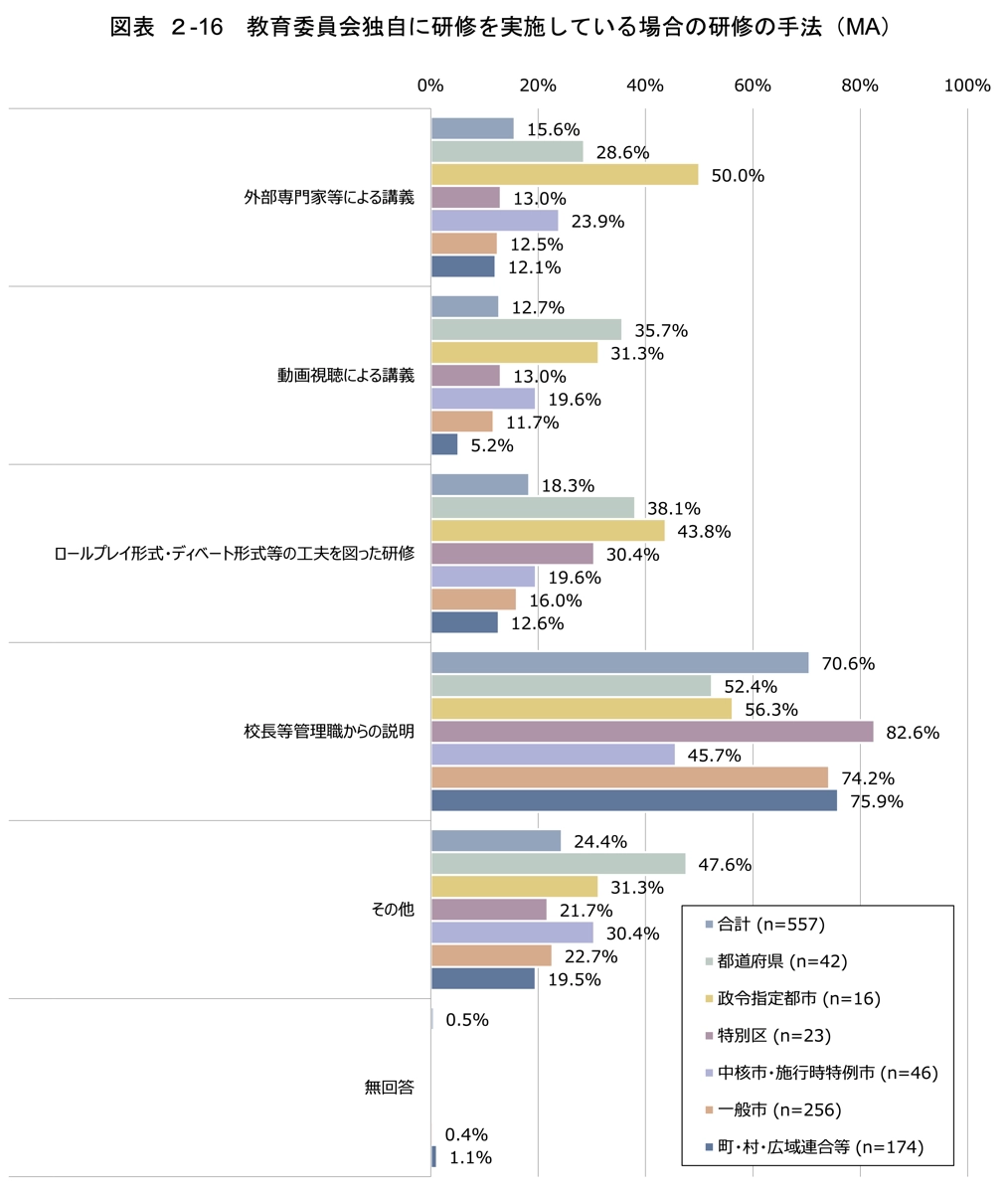

現状では、図の研修方法のとおり、「校長等管理職からの説明」が多く、特に市区町村では、「外部専門家等による講義」の回答割合は低い状況です。

また、研修実施の困りごとについてみると「専門的知見を有する講師がいない」割合が最も高く、専門家とのネットワーク形成にも苦慮があるようです。

研修内容の状況について、「法及び基本指針に求められる措置の周知」、「児童生徒性暴力等の特徴の周知」を扱う自治体が多く、生命(いのち)の安全教育」や「子どもの権利条約」について扱う自治体は限られています。

法の目的でもある児童生徒等の権利利益の擁護という観点や、子どもを守るという視点から、幅広く研修内容を構築する必要があります。

市区町村における「講義や研修」の実施率は低い

研修方法

(自治体区分別)

教育委員会による独自研修

教育委員会独自に研修を実施している場合の研修の手法についてみると、いずれの自治体区分 においても「校長等管理職からの説明」の割合が最も高くなっています。「校長等管理職からの説明」の割合が最も高い

教育委員会独自に研修を実施している場合の研修方法

(自治体詳細区分別)

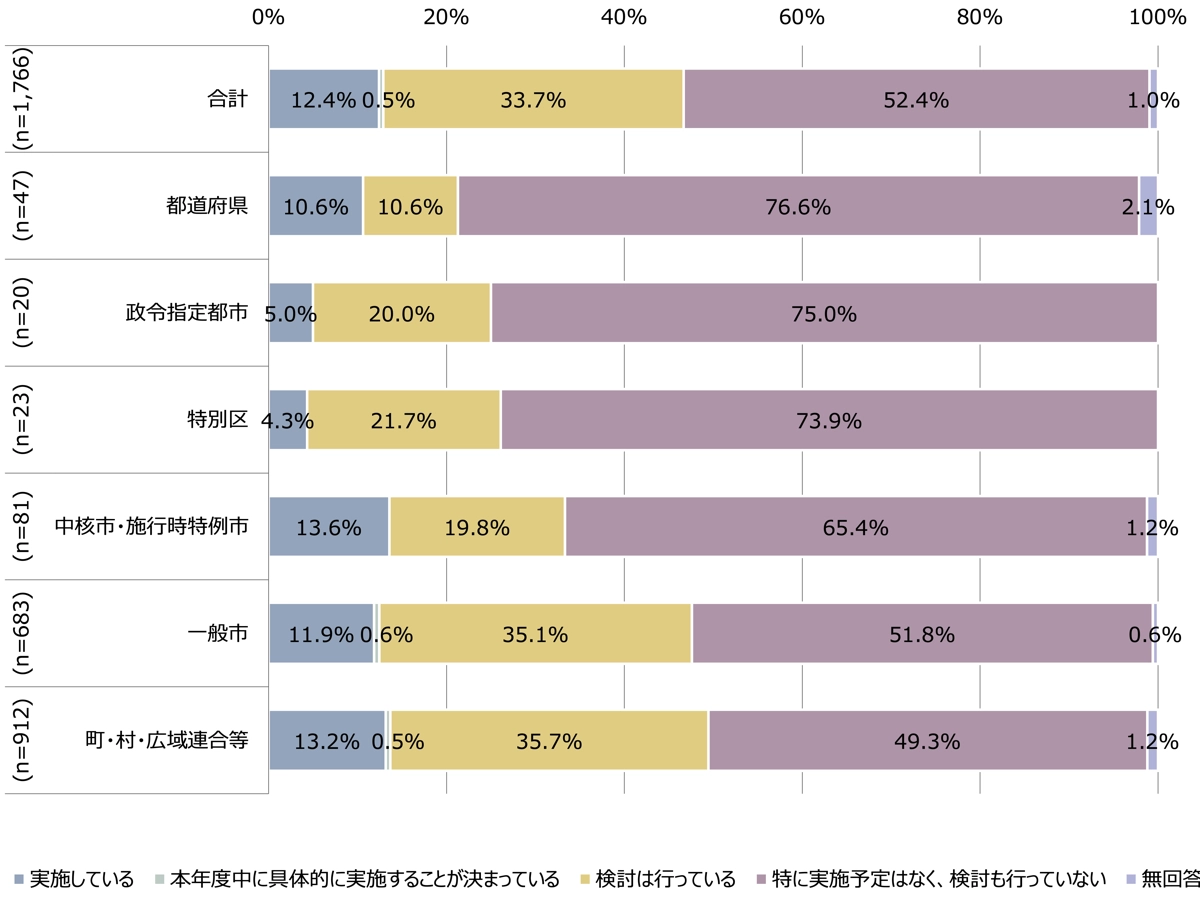

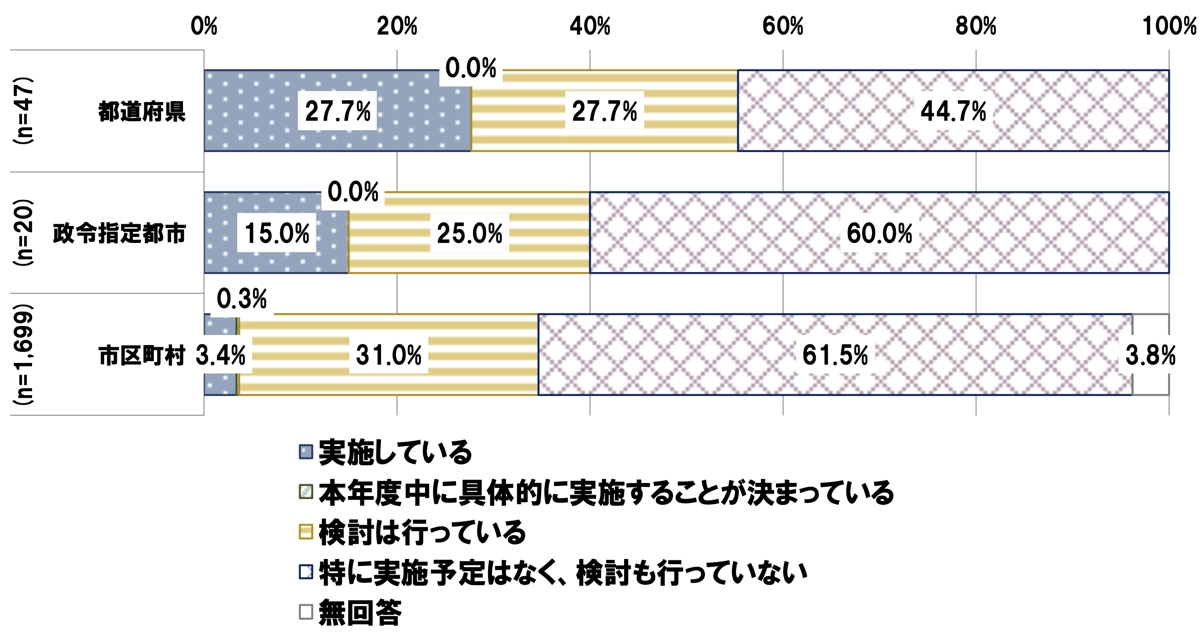

外部研修への教育職員等派遣

教育委員会以外が主催の外部研修への教育職員等の派遣についてみると、いずれの自治体区分においても「実施している」割合は1割前後となっており、「特に実施予定はなく、検討も行って いない」の割合が最も高くなっています。なお、自治体規模が小さくなるほど「実施している」、「本年度中に具体的に実施することが決まっている」「検討は行っている」を合わせた割合が高い傾向があります。

外部研修への1割前後と低い

教育委員会以外が主催する外部研修への教育職員等派遣

(自治体詳細区分別)

- 市区町村教育委員会が都道府県教育委員会主催の研修に派遣する場合を含む。

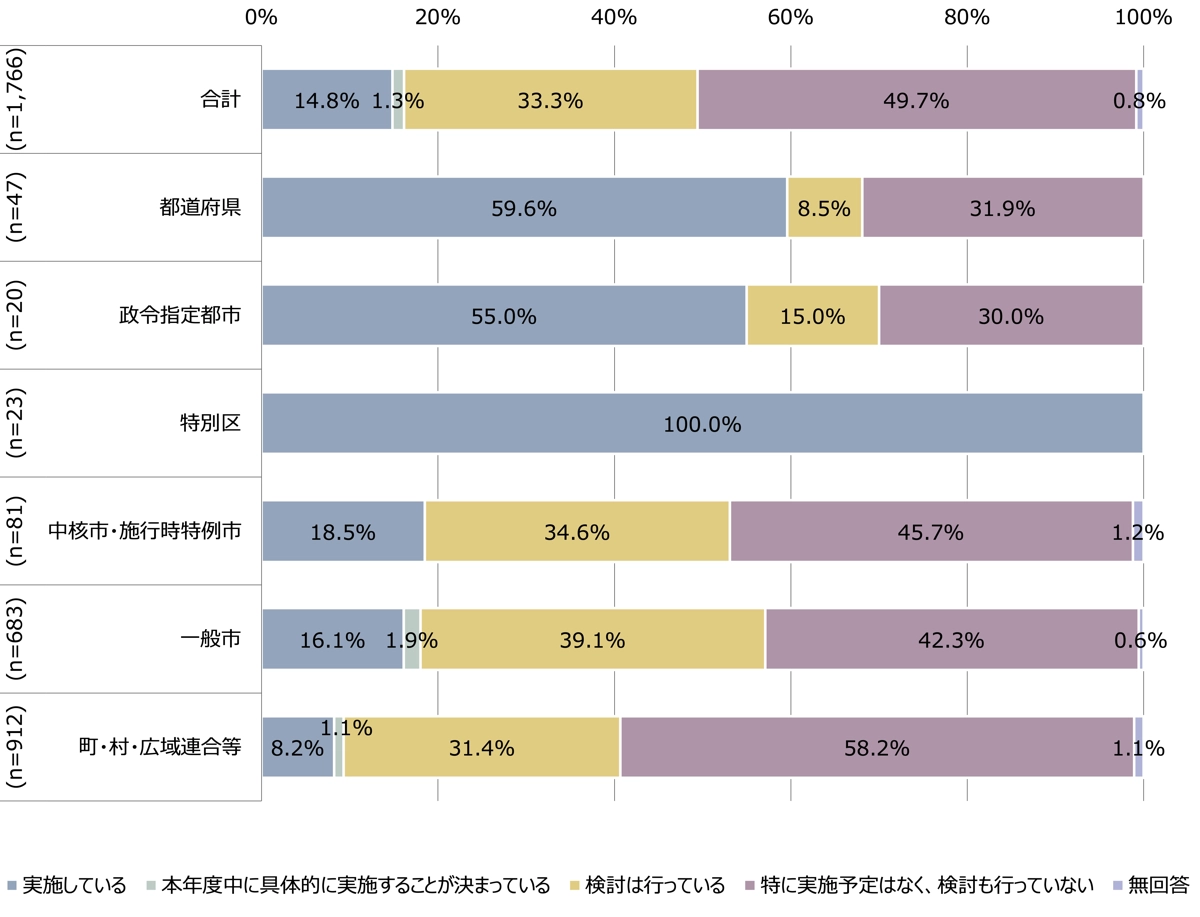

取組状況 ③ 教育職員等以外の研修は?

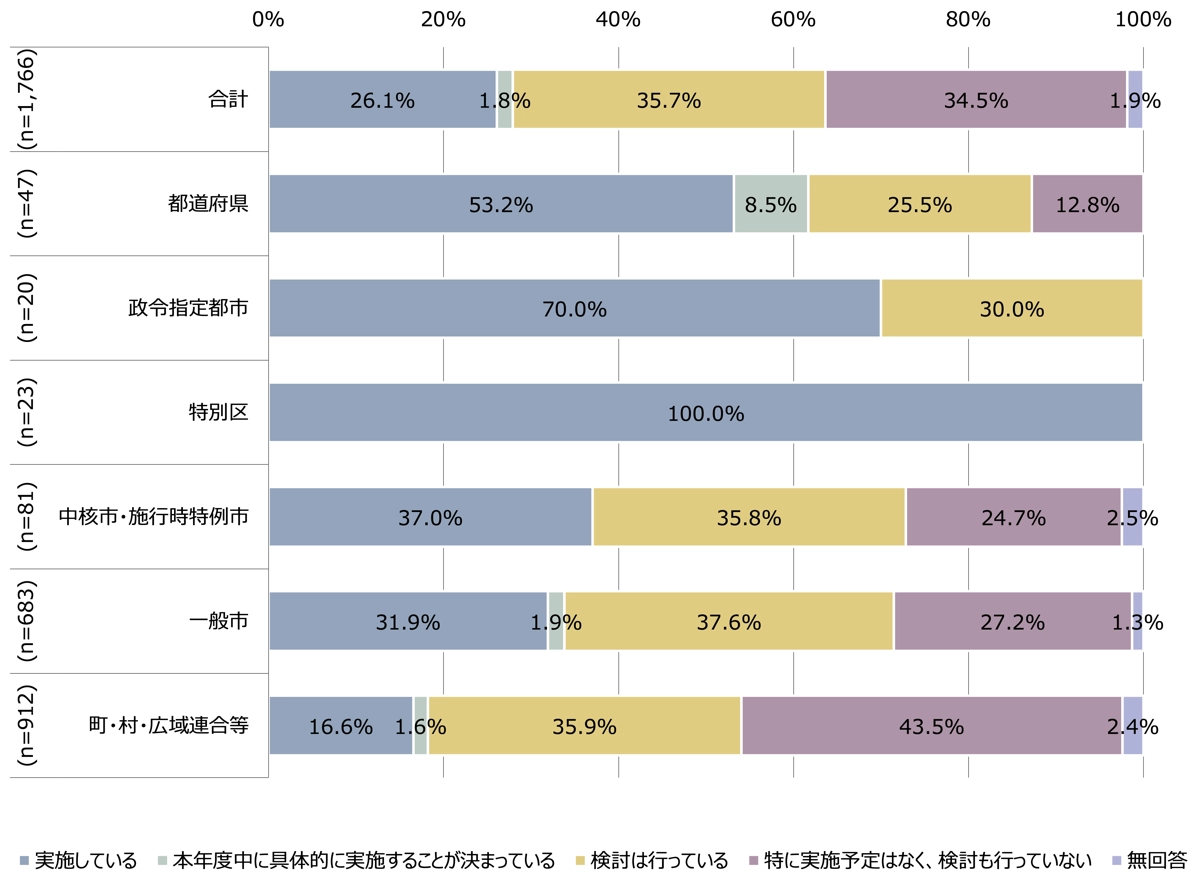

教育職員等以外の学校関係者に対する研修は?

教育職員等以外の学校関係者に対する教育委員会独自の研修の実施状況についてみると、特別区はすべての教育委員会で実施しており、都道府県、政令指定都市では「実施している」割合が それぞれ59.6%、55.0%と最も高くなっています。

なお、中核市・施行時特例市、一般市、町・村・広域連合等では「実施している」割合は1〜2 割程度に留まり、「特に実施予定はなく、検討も行っていない」割合がそれぞれ45.7%、42.3%、58.2%と最も高くなっています。

特別区100%と政令指定都市55%を除き、市町村の実施率は2割未満

研修実施状況

(自治体詳細区分別)

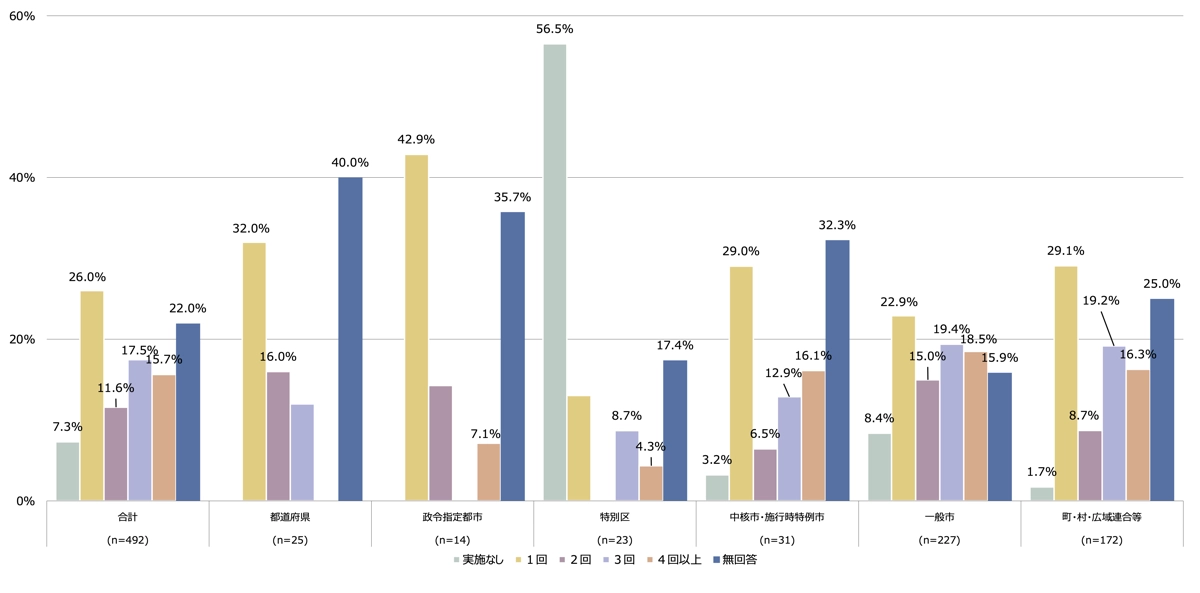

今年度研修を実施予定の教育委員会のうち、研修の実施予定回数(実施済みを含む)をみると「1回」の割合が最も高い。

研修の実施回数(昨年度)

(自治体詳細区分別)

1回あたりの平均研修時間(昨年度)

(自治体詳細区分別)

研修の予定回数(今年度)

(自治体詳細区分別)

取組状況 ④ 早期発見に向けた調査は?

教育職員等対象アンケート

性暴力等の早期発見の観点から、教育職員等や関係者、また子供自身へのアンケート調査は有効だと考えられます。またアンケート調査を定期的に行うことで潜在的な加害者に対する抑制効果も期待されます。

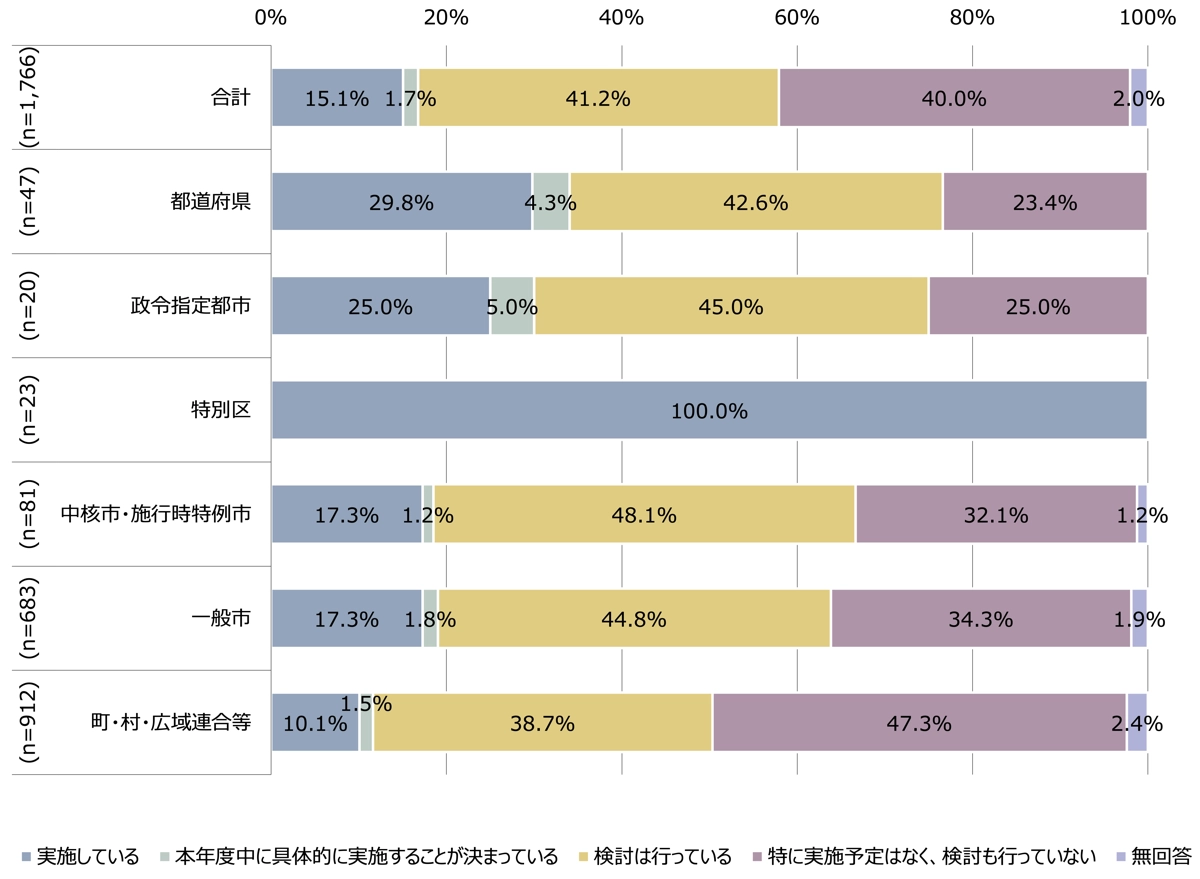

しかし現状では、児童生徒性暴力等の早期発見に向けた教育職員等を対象とするアンケート調査の実施状況についてみると、都道府県でも3割に留まります。特別区ではすべて「実施している」となっており、町・村・広域連合等では「実施している」割合は10.1%に留まり、「特に実施予定はなく、検討も行っていない」の割合が最も高くなっています。

なお、教育職員等を対象とするアンケート調査の昨年度実施回数をみると、「1回」の割合が最も高くなっています。

都道府県でもアンケート調査の実施状況は3割

アンケート実施状況

(自治体詳細区分別)

アンケート実施回数(昨年度)

(自治体詳細区分別)

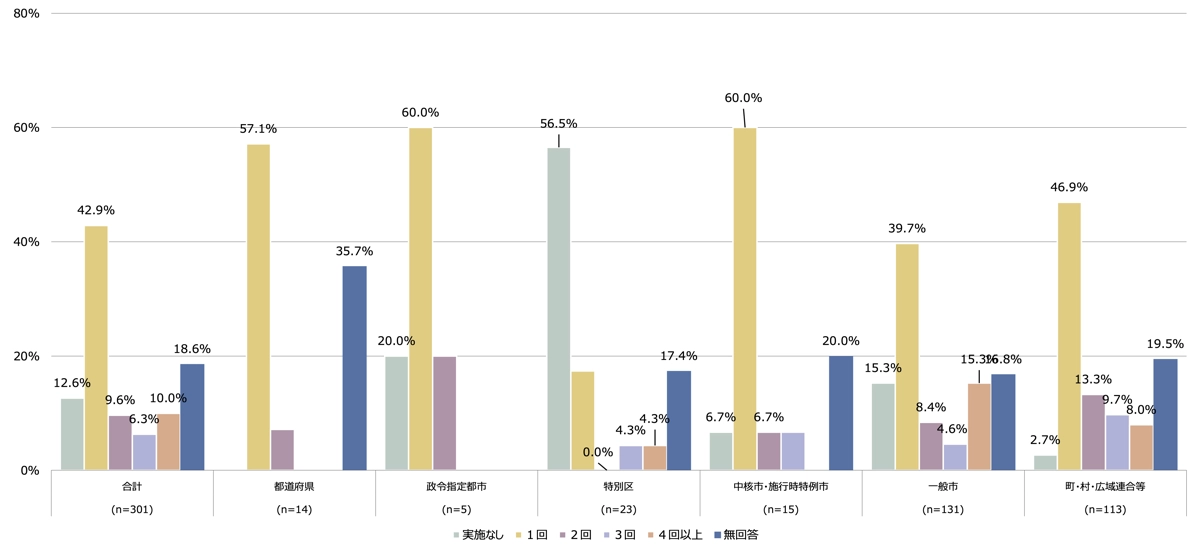

教育職員等以外の学校関係者対象アンケート

児童生徒性暴力等の早期発見に向けた教育職員等以外の学校関係者を対象とするアンケート調査の実施状況についてみると、都道府県、政令指定都市、中核市・施行時特例市、一般市では「実施している」割合は1割〜3割に留まり、「検討は行っている」割合が最も高い。

特別区ではすべて「実施している」となっており、町・村・広域連合等では「特に実施予定はなく、検討も行っていない」の割合が最も高くなっています。

特別区100%を除くと、実施状況は1〜3割

アンケート実施状況

(自治体区分別)

アンケート実施回数(昨年度)

(自治体詳細区分別)

児童生徒対象アンケート

児童生徒性暴力等の早期発見に向けた児童生徒を対象とするアンケート調査の実施状況についてみると、都道府県、政令指定都市、中核市・施行時特例市では「実施している」割合が最も高くなっています。

特別区ではすべて「実施している」となっており、一般市では「実施している」割合は31.9%で あり、「検討は行っている」割合が37.6%と最も高き高くなっています。また、町・村・広域連合等では「実施している」 割合は16.6%に留まり、「特に実施予定はなく、検討も行っていない」割合が43.5%と最も高くなっています。

教職員向けより実施率は高いが、一般市でも31.9%

アンケート実施状況

(自治体詳細区分別)

アンケート実施回数(昨年度)

(自治体詳細区分別)

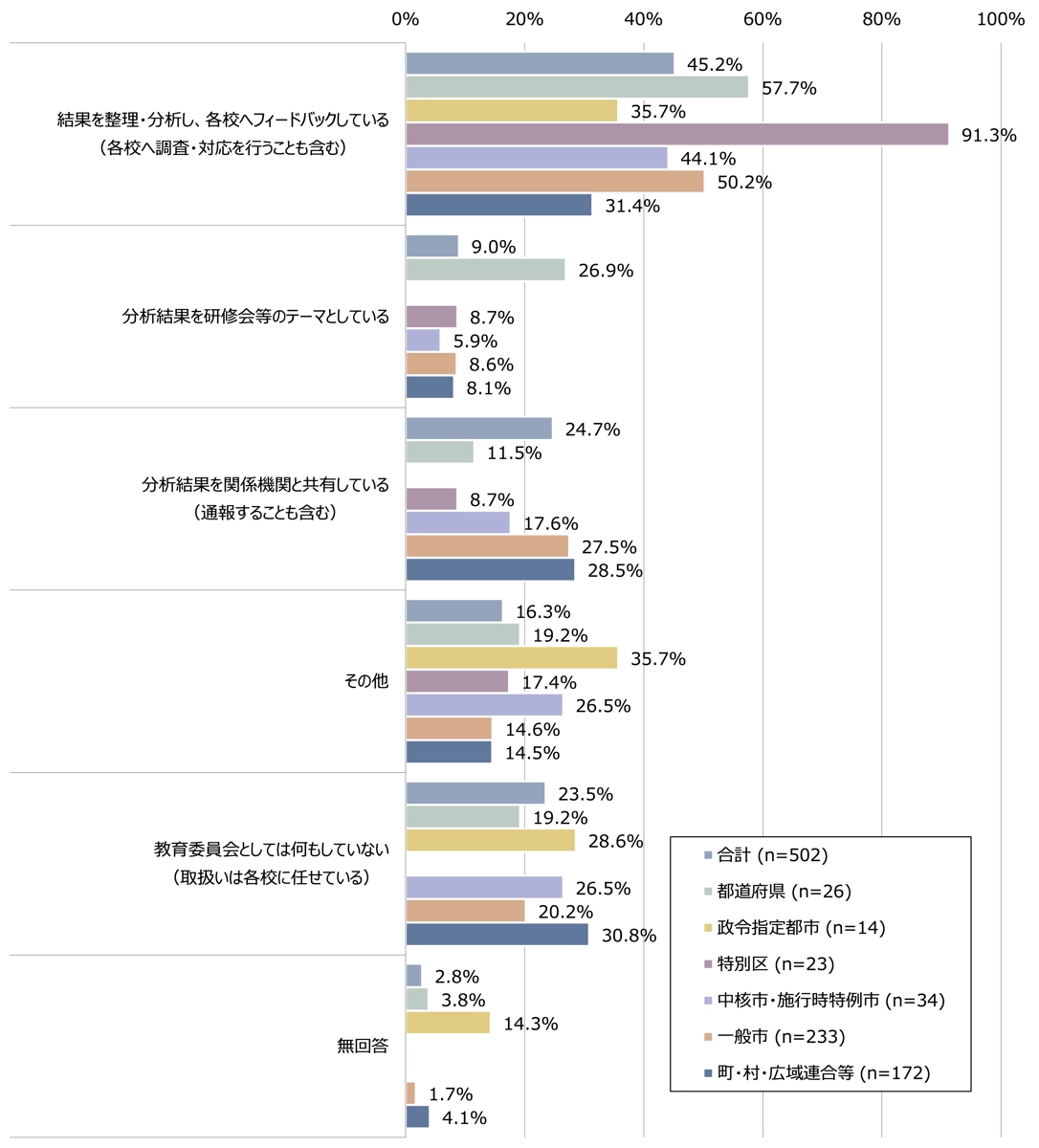

アンケート調査結果の活用方法

アンケート調査結果の活用方法についてみると、いずれの自治体区分においても「結果を整理・ 分析し、各校へフィードバックしている(各校へ調査・対応を行うことも含む)」の割合が最も高くなっている。

特別区除き、調査結果活用率は60%未満であり有効活用に課題

調査結果の活用方法

(自治体詳細区分別)

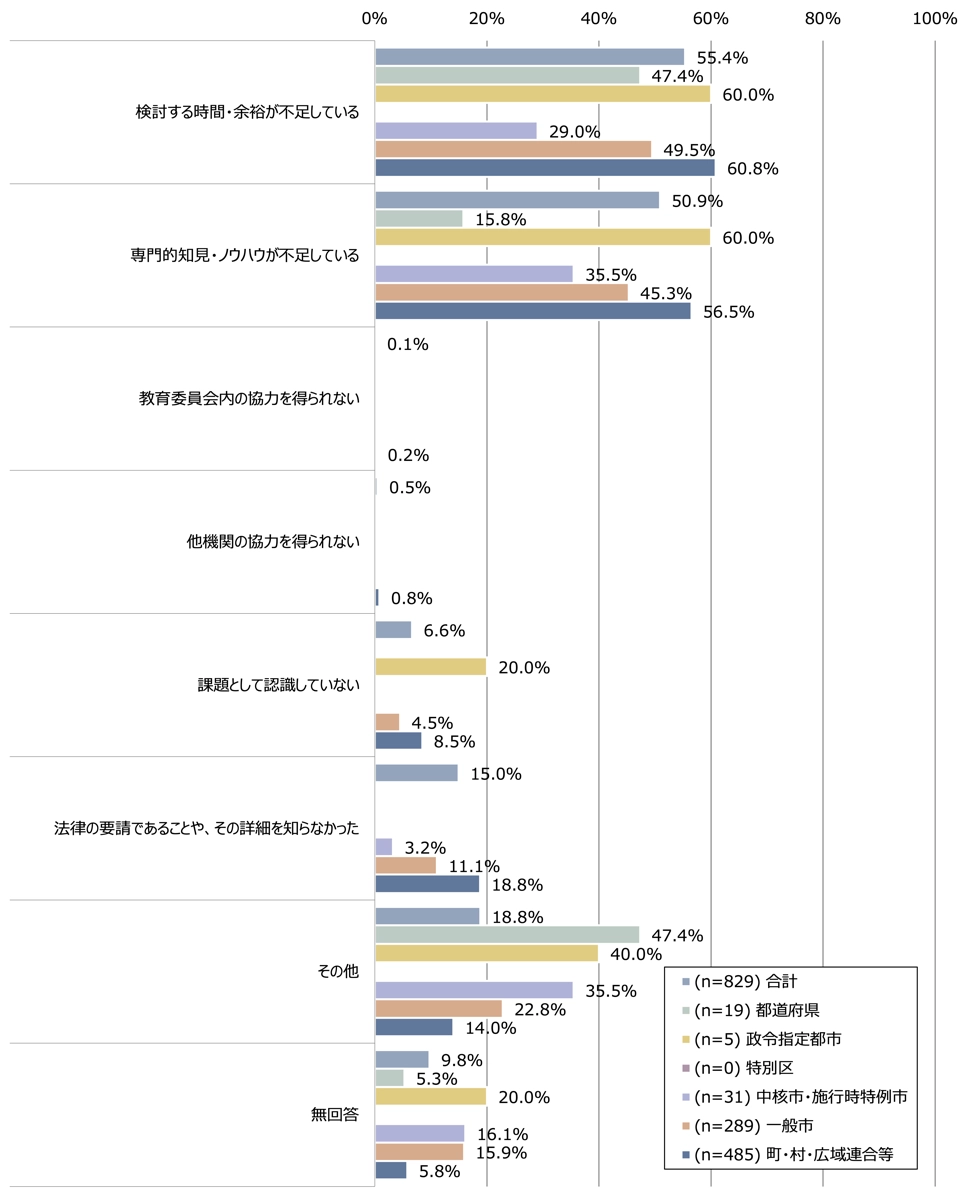

アンケートを実施する予定がない理由

教育職員等、教育職員等以外、児童生徒いずれを対象としたアンケートも実施する予定がない理由についてみると、都道府県、一般市、町・村・広域連合等では「検討する時間・余裕が不足している」割合が最も高くなっています。

政令指定都市では「検討する時間・余裕が不足している」「専門的知見・ノウハウが不足している」割合が最も高く、中核市・施行時特例市では「専門的知見・ノウハウが不足している」割合 が最も高くなっています。

特別区除き、調査結果活用率は60%未満であり有効活用に課題

実施予定がない理由

(自治体詳細区分別)

取組状況 ⑤ 相談窓口は十分か?

相談窓口は十分か?

児童生徒性暴力等に特化した相談窓口の設置・周知状況をみると、いずれの自治体区分においても「特に実施予定はなく、検討も行っていない」割合が最も高い状況です。

設置予定がない理由についてみると、全体では、「検討する時間・余裕が不足している割合が56.2%、「専門的知見・ノウハウが不足している」割合が55.3%、「都道府県が設置しているから」の割合が20%となっています。

設置した場合その対応には高い専門性が必要なことを踏まえると、小規模自治体も共用できるよう、都道府県などが窓口設置に向け先導的に取り組む必要があるのかもしれません。

相談窓口設置の検討状況

(自治体区分別)

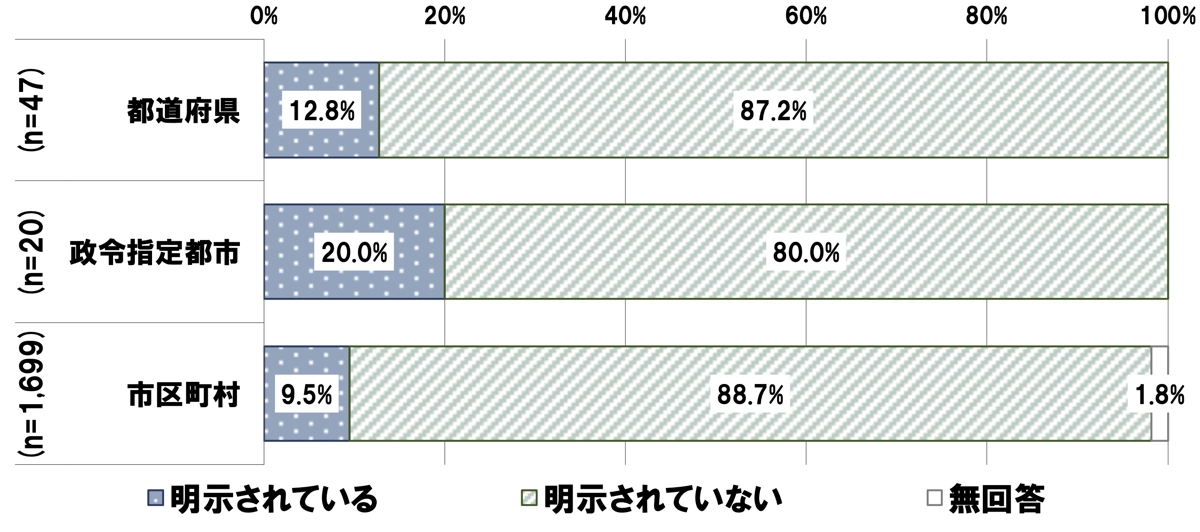

子供を守る具体策は講じられているか?

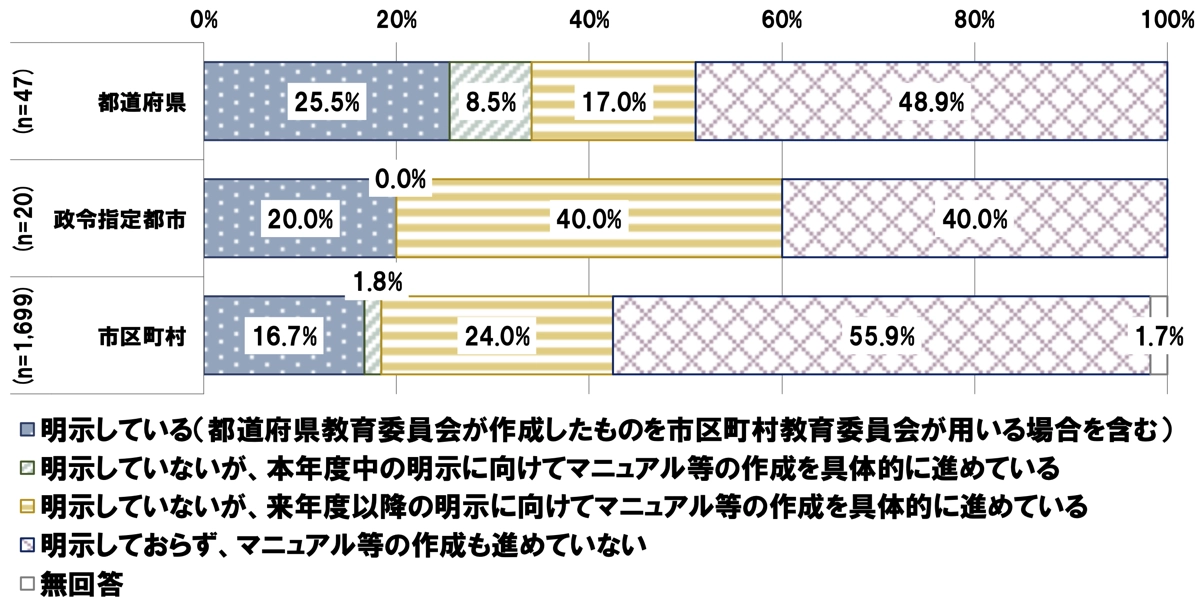

学校や警察署への通報・連携等に関するマニュアル等への明示状況※について、「明示している」は、「都道府県で25.5%、市区町村では16.7%に留まります。

- 「教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときの対応について、法第18条第1項及び第2項、第4項、第7項や、基本指針第2-2(2)等に基づき、学校への通報、警察署への通報・連携について、その対応や留意事項等をマニュアル等にて明示していますか。」に対する回答

通報・連携に関するマニュアル明示の状況

(自治体区分別)

また、事案が発生した際の関係機関との協力・連携体制について、関係機関との協定などを文章により明示されているかをみると、いずれの自治体区分においても「明示されていない」割合が8割以上となっています。

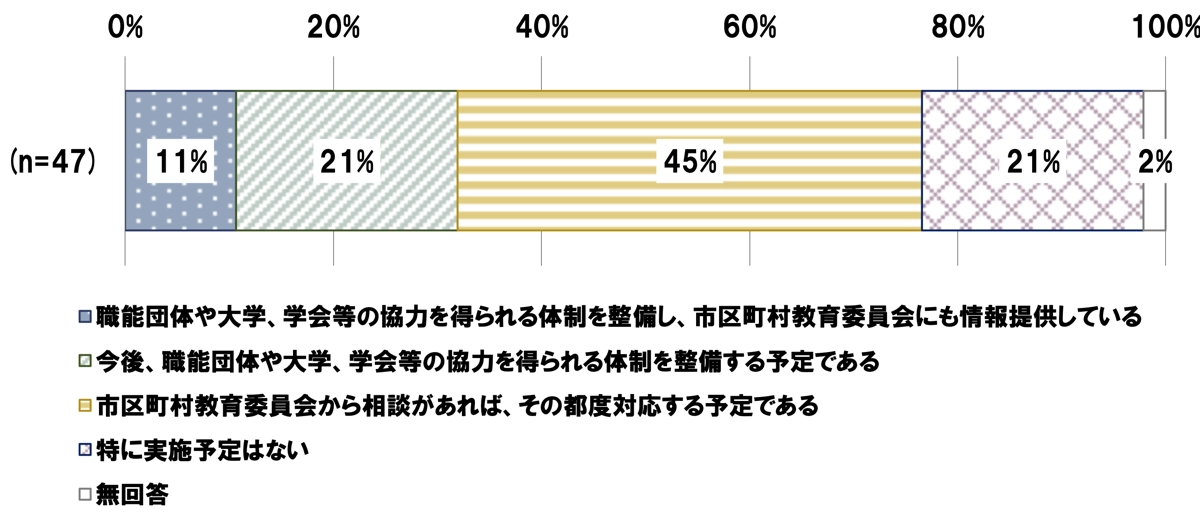

さらに学校の設置者への専門家に関する情報提供について、「市区町村教育員会から相談があれば、その都度対応する予定である」割合が45%と最も高い状況にあります。

マニュアルが策定できていない、あるいは、専門家や関係機関と連携できていないといった状況下では、事態が発生した際に迅速かつ適切な対応を取ることは難しいでしょう。

事案が発生した際の関係機関との協力・連携体制について

関係機関との協定などの文章による明示の状況

(自治体区分別)

都道府県における、学校設置者向け専門家に関する情報提供の状況

参考資料 研修事例

教育委員会独自に研修を実施している場合の研修の内容(自由回答)について、参加者からの評価が高い、研修効果が高いと思われる研修事例の抜粋都道府県

- 文科省作成の動画視聴

- ワークシートを活用した事例研究 ・不祥事防止のためのチェックシートの活用、チェックシートによる自己点検 ・N字型研修:毎月1回、15分程度の短時間の研修を積み上げていくことで意識を向上させる研修。 等

政令指定都市

- 具体的な事例を挙げ、不祥事が学校に与える影響について。

- スクールセクハラ等に関わる事例をもとにしたグループ協議

- 過去の処分事案の紹介

- 犯罪につながる依存症

- 本市における懲戒処分の現状(性暴力等・わいせつ関係の件数や内容等)

- 不祥事(性暴力等・わいせつ行為)を起こさない職場環境・人間関係づくりの重要性

- 不祥事(性暴力等・わいせつ行為)の未然防止に向け、教職員一人一人のモラルや自尊感情を高めることの重要性

- 不祥事防止をテーマに定期的に行う「10分研修」は、具体的な不祥事事例の内容や防止策を簡潔に伝えることで、教職員が自分ごととして考えることができ、コンプライアンスについての理解が深まったとの評価を得ている。

- 警察関係者を講師とした、具体的事案を例に法令等の説明。 等

特別区

- 事例研究をグループで行ったことで意識が高まり、共通認識を持つことができた。さらに服務事故防止のためのチェックリストを使用することにより、教職員の服務にかかわる行動について再認識することができた。

- シミュレーションによる研修「児童生徒性暴力等の防止」

- 東京都が作成した事例研究ワークシート等は分かりやすくて良い。

- 東京都教育委員会から全教職員に毎年配布されている「人権教育プログラム」や「使命を全うする~教職員の服務に関するガイドライン~」を活用しながら研修を実施している。区で作成した「子どもの権利条例」に関する資料も活用している。 等

中核市・施行時特例市

- 児童生徒暴力の実態や被害にあった児童生徒への対応・県内で生じたわいせつ事案の事例をもとにした研修

- 実体験に基づく講演

- SNSを発端とした「わいせつな行為」の事例、SNSの特性とリスク

- 事例検討で多様な視点に触れることや現場の校長の経験談から考えが深まることが、研修効果が高いと考えられる。

- e-ラーニング研修では、研修後に簡単な問題を提示しているが、わいせつや性暴力につながる言動がないかどうか、改めて受講者が振り返ることができるようにしている。

- ミーティング形式の研修で、事例をもとに行う研修

- 教育委員会が管理・運営できるWebサービス内のクラス(Google classroom)で,児童生徒性暴力等防止等の服務に係る記事を掲載し,校内研修等で活用できるようにすることにより,よりタイムリーな教職員への啓発を行っている。 等

一般市

- 情報活用能力の向上を図った、児童ポルノ事犯の被害・加害予防

- 教育委員会主催の服務倫理対策委員会に基づいて各学校で実施している服務倫理委員会

- ワークショップ形式での研修、自身の考えをまとめたり意見交換したりする参加型の研修

- 過去の事例を基にしたワークショップ

- 厚生労働省の動画を利用した研修

- わいせつセクハラ事案で懲戒処分を受けた件数をデータで示す

- 小グループに分かれての課題解決に向けての話し合い活動、具体的な事例研究

- ワークシートに記入し、教員間で協議を行う研修

- 文部科学省作成の啓発動画(基本的な指針・性暴力等の特徴など)

- シミュレーション研修を通した教員の意見交流

- 事案を自分事としてとらえるために、グループワークを行った。その活動を通して、具体的な考えを出すことができたと評価された。

- 人には、「安心」「自信」「自由」の権利があることを、ロールプレイを通して子どもたちに伝えていくこと。

- 実際にあった事例を用いたり、アンケート(チェックシート)により自分自身の行動を見つめ直したりする活動。を用いることにより、自分事として捉えることが出来たとの感想が多かった。

- 講義型ではなく、ロールプレイ方式やチェックリストを活用した内容 ・岡山県教育委員会より提供いただいた「不祥事防止に向けた新たな研修プログラム」、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」研修資料等を活用した研修(短時間研修も含む)

- 医療現場の命に関わる医師のお話なので評価が高い 等

町・村・広域連合等

- ワークシート、チェックシート

- 直近で発生した事案とその具体的な対策事例等を記載した資料など

- 事例研修 ・県教委発令通知の中の、事例や事案の数値についての研修は効果的であった。

- 具体的事案について、自分事として考えるロールプレイ。ロールプレイによる事例研修は、それぞれの立場で考えることができ、参加者に好評であった。

- 各学校の取り組み研修の報告

- 児童生徒向けの講演会を実施した後に、教職員・保護者向けの講演会をその 日で実施したら子ども達と保護者のコミュニケーションツールがつながり誤解、語弊を招くこともなくより深い性教育につながる。 等

教育職員の性犯罪・性暴力等